Иван Лапшин

ФИЛОСОФИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ

К оглавлению

Том 1

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВВЕДЕНИЕ

I. Отличие философского изобретения от религиозного

Что такое философское изобретение? Какова его природа с общефилософской и с психологической точек зрения? Каков генетический процесс его образования? Вот ряд трудных вопросов, которые я имею в виду осветить в последующем изложении. Не может быть сомнения в том, что на эти вопросы нельзя дать полный ответ в настоящее время, но, я думаю, наступил момент, когда их следует отчетливо формулировать и попытаться связать с общими проблемами философии и психологии изобретения. То, что здесь можно сейчас сделать, да послужит хотя бы лишь программою для дальнейших, более углубленных и фактически документированных исследований. Во избежание неясностей я прежде всего должен указать на то, что отграничиваю философское творчество от религиозного. Философия есть своеобразная научная область духовной деятельности, она есть сфера познавательного, а не эмоционального мышления1. Мысль Конта о прохождении философии чрез теологический фазис — ложная мысль. Если теологический элемент — влияние религиозных потребностей, есть фактор, играющий известную роль в истории философии, то это — инородный фактор, чуждый задачам наукообразного знания, и притом характерный не для известного "фазиса" в истории философии, но неизменно действующий на всем ее протяжении. Гениальные научно-философские догадки Анаксимандра и пифагорейцев могут быть смело противопоставлены фетишизму и анимизму самого "отца позитивизма" Конта или "отца экспериментальной психологии" Фех-нера, которые оба одушевляли земной шар как разумное и живое существо. Поэтому взгляд С. Н. Трубецкого на историю древней философии как на раскрытие религиозного миросозерцания в корне ошибочен, и совершенно правы Эрвин Роде и Маковельский2, трактующие древнюю философию и религию греков как две "независимые переменные".

1 О различии познавательного и эмоционального мышления см. мою работу "Психология эмоционального мышления Генриха Майера" — "Новые идеи в философии", вып. 15-й.

2 См. "Досократики" проф. Маковельского, т. I, Введение.

7

Богословский и философский элементы в процессе философского изобретения отделены нередко тонкою, едва уловимою чертою, что дает повод при историко-философском анализе к смешению двух различных "планов" творчества. Так, например, Вл. Соловьев в "Кризисе западной философии" ставит себе богословскую задачу — "оправдать веру отцов наших", и в его сочинениях мы находим попытки философа "оправдать" догматы христианства. Однако надо обладать большою ограниченностью мысли, чтобы не признать в Соловьеве крупный философский талант: в его сочинениях, несмотря на то что общий замысел в них чужд по духу философии, рассыпано множество глубоких и оригинальных научно-философских идей. Мы причисляем Платона и Декарта к величайшим изобретателям в области философии, но богословы утверждают, что оба они не философы, а богословы по существу. Отто Вильман в своей "Geschichte des Idealismus" утверждает, что у Платона богословские идеи составляют "das Kernwerk des ganzen Systems"*, и обставляет это положение рядом остроумнейших "доказательств". Глубокая связь философской мысли Декарта с богословскими проблемами его времени дала повод одному богослову (Espinas: "Le point de depart de Descartes", Revue Bleue, 1906) отстаивать мысль, что primum movens** всего творчества Декарта была богословская проблема, и Gilsoti'y в его замечательной книге "La liberte chez Descartes et la theologie" (1913) нужно было проникнуть во все тайники духовной лаборатории Декарта и исследовать все его точки соприкосновения с современной ему богословской мыслью, чтобы показать, какое именно положение занимала философская мысль Декарта в отношении к его богословским интересам, и Жильсон убедительно показывает, что Декарт — великий философский изобретатель, что для него, как это видно из письма к Мерсенну от 28 января 1641 г., центр тяжести всех его интересов лежит в метафизике и физике и что он стремился добиться их признания со стороны богословов путем согласования своих философских построений с церковной догматикой. Но не то же ли мы наблюдаем в XIX в., когда Конт пытается связать судьбы позитивизма с иезуитским орденом, а Ренувье — судьбы неокритицизма с либеральным протестантизмом? Все это нисколько не препятствует отчетливому различению богословской изобретательности от философского изобретения.

Повторяю: философское изобретение есть вид научного творчества, и его надо отчетливо отличать, во-первых, от религиозного творчества и, во-вторых, от богословской изобретательности.

Религиозное творчество — глубоко эмоциональной природы. Основатели религий не научные исследователи, не критики, не систематизаторы, а творцы новых скрижалей ценностей. Они являются наиболее яркими выразителями морально-религиозных потребностей народных масс своего времени, они призваны не философствовать, а "глаголом жечь сердца людей". Вот почему история философии включает имена Сократа, Платона, Канта, но в ней нет места для Моисея, Магомета или Иисуса. Когда один критик Канта упрекнул его в том, что его моральное изобретение не заключает в себе ничего нового, являясь лишь новою формулой христианской морали, то Кант справедливо указал ему, что точная формулировка известного явления и составляет именно научную

8

заслугу философа, сами же моральные явления не суть порождения философской мысли.

Богословская изобретательность заключается в искусстве упорядочения и систематизации в форме известной догматики религиозного вероучения, которому положил начало основатель известной религии. В богословской мысли есть своя внутренняя логика и свое диалектическое развитие, но для разработки религиозного учения самою его природою положены известные грани — чудо, тайна и авторитет. Всякий раз, когда богословское мышление близко подходит к этим граням, оно неизбежно умышленно или чаще неумышленно подменивает логику разума логикой чувств. Так как сама догматика с течением веков эволюционирует, рационализируется и постепенно утрачивает монументальную пластичность своих первоначальных очертаний, то глубокое отличие методов богословской экзегезы от философского мышления для поверхностного взгляда утрачивается, между тем как эта разница остается по существу тою же самою на всем протяжении философии. Она оценивается результатами изобретений богословских и философских. Эффективность первых определяется их жизненным влиянием на массы, а эффективность вторых — их объективно научною значимостью. Однако это глубокое различие самой природы изобретательности в обоих случаях нисколько не исключает того факта, что богословские и философские тенденции часто сосуществуют в процессе изобретения: у великих богословов можно найти замечательные отдельные философские мысли, у великих философов вплоть до наших дней явны богословские тенденции духа.

П. Отличие философского изобретения от художественного и специально-научного

Равным образом тот факт, что среди философов были натуры художественно одаренные и что многие философские произведения ценны как создания искусства, нисколько не дает нам права говорить о философии вообще как только искусстве. "Пир" Платона, некоторые произведения Шопенгауэра, Ницше, Соловьева и т. д., конечно, входят не только в историю философии как объекты исследования, но и в историю искусства. Так, Левек пишет исследование "Quid Phidiae Plato debuerit" (1852), а Гирцель оценивает литературную форму диалога у Платона ("Der Dialog, ein litterarhistorischer Versuch"), но это нисколько не мешает нам отделять в философском произведении эстетическую оболочку от имеющего научную значимость ядра. Ниже мы увидим, какую своеобразную роль играют поэтические сказания и мифы в духовной лаборатории философа (см. гл. V).

Смешение научно-философского изобретения с художественным творчеством возможно в двух отношениях — с точки зрения изучения процесса созидания философских систем и с точки зрения изучения процесса постижения их духа историком философии. Сами философы — Платон, Шеллинг, Шопенгауэр, Ницше, как я указывал ("Законы мышления и формы познания", 1906, стр. 207), дают повод к смешению

9

первого рода, сближая свой творческий процесс с формированием художественной концепции. Поскольку речь идет о тех сторонах их творчества, которые вовсе не относятся к области научно-философской, они, конечно, правы, но все то, что ценно в их системах для научного познания, может заключать в себе элементы, аналогичные элементам художественного произведения, но не тожественные с ними. При анализе интеллектуальных чувствований и их роли в процессе научного изобретения это будет подробно выяснено ниже (см. т. II, гл. II). Равным образом и отожествление процесса постижения духа философской системы историком философии с процессом художественной перевоплощаемости при эстетическом восприятии драмы или романа основано на спутанности мысли, которая выяснится нам при анализе "фантасмов" научного воображения, столь похожих, на первый взгляд, на продукты эстетического творчества (см. гл. V). Подобную спутанность мысли можно найти в книге проф. И. А. Ильина "Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека" (1918), книги ценной в других отношениях. "Историку философии, — пишет И. А. Ильин, — задано осуществить тайну художественного перевоплощения: принять чужое предмето-созерцание и усвоить его силу и его ограниченность". Подобное "принятие чужого предмето-созерцания" есть, действительно, род перевоплощаемости, на которую указывали и Кант (см. мою статью "О психологическом изучении метафизических иллюзий" — "Жизнь", 1901), и Гегель, но эта перевоплощаемость иного порядка, чем перевоплощаемость художественная, хотя между ними и имеются общие черты.

Наконец, нельзя рассматривать историю философии просто как установку известных научных обобщений, как это делает, например, Тан-нери, для которого история философии без остатка растворяется в истории положительных наук. Спенсерово определение философии как знания наивысшей общности грешит чрезмерной широтой. Признавая его, пришлось бы отнести таблицу умножения и "пифагоровы штаны" к области истории философии. У философии есть свои специфические функции, как у своеобразной области научного знания, которые и должны быть раскрыты путем анализа природы философского изобретения (об этом см. т. II, гл. V).

III. Теория среды и теория наследственности

После этих предварительных замечаний обратимся к вопросу о взаимозависимости наследственности и воспитания в процессе образования философского дарования. Здесь мы наталкиваемся на два односторонних взгляда, между которыми легко вскрыть глубокое противоречие, это

— антиномия коллективизма и индивидуализма.

Гениальное изобретение, говорят одни, всегда есть продукт благоприятного стечения социальных условий. Гений, по словам Гельвеция,

— шедевр случая, причем "случай" здесь надо понимать именно в смысле

благоприятного стечения внешних обстоятельств — политических, эко

номических, педагогических условий развития. К Гельвецию примыкает

Бурдо, по словам которого автор шедевра в искусстве "tout le monde"*.

10

Для трилогии "Генрих VI", состоящей из 6043 стихов, Шекспир взял 1771 стих из одной старинной трагедии и еще переделал из другой 2373 стиха. В науке небольшие открытия — правило, значительные — исключение: Ньютон необходимо подготовлен Кеплером, Гуком, Галилеем и другими. История изобретения паровой машины есть аккумуляция множества чуть заметных усовершенствований. См.: "L'histoire et les historiens". По мнению Одэна, нет удовлетворительных данных, свидетельствующих в пользу наследственности дарования, наоборот, благоприятные социальные условия имеют решающее значение (см. Odin: "Genese des grands hommes"). "Talente und so genannte besondere Anlage hat der Mensch nicht"*, — возглашает еще категоричнее Гауффе. Таков коллективистический взгляд на генезис изобретения. Биологическое неравенство одаренности здесь почти приравнивается к нулю.

С другой стороны, в не менее категорической и радикальной форме отстаивает свою позицию индивидуализм. Если верить Шопенгауэру, Тарду, Ницше, Карлейлю, то изобретатель — это какой-то Монблан, возвышающийся над людскою массою: "Я живу в своем собственном доме и никому никогда не подражал" (Ницше).

Нужно ли доказывать, что самая постановка вопроса в такой резко антитетической форме лишена всякого философского смысла и противоречит грубейшим образом фактам? Со стороны фактической совершенно невозможно отрицать начисто самое существование наследственности и зависимости от нее неравенства в одаренности различных индивидуумов. Да и самые сторонники коллективистического взгляда в большинстве случаев не заходят так далеко, чтобы совершенно отвергать это неравенство. Так, например, Гельвеций признает унаследованными различия темпераментов, Бурдо — комбинационный дар, ведь он говорит о том, что даровитый человек должен "неподражаемо подражать", т. е. обладать склонностью вносить в подражание новые своеобразные черты. Гельвеций также видит преимущество гениального человека в природной способности своеобразно управлять своим вниманием и т. д. Равным образом и индивидуалисты не отвергают всецело воспитательного или образовательного влияния среды. Так, например, Шопенгауэр, почти совершенно отрицая моральное влияние среды на характер, признает значительную роль образования. Джэмс в статье "Великие люди и окружающая среда" признает значительное влияние среды на развитие, но оригинальность индивидуума относит за счет "случайных изменений" в процессе наследственности. Таким образом, при более внимательном рассмотрении дела оказывается, что вопрос в самом корне ложно поставлен. Индивидуалисты преувеличенно подчеркивают прерывный момент в творчестве — для них всякое изобретение совершается, подобно мутации, per saltum**, коллективисты утрируют идею непрерывной аккумуляции чуть заметных изменений.

Но если мы признаем бесспорным значительное участие в развитии одаренности и того и другого фактора, то все же окажется чрезвычайно трудным расчленить их совокупное действие в развитии изобретательности, так как результат их — психический склад индивидуума — дает уже нам целостное единство, новый синтез качеств, которые лишь отчасти напоминают черты родителей и предков или образцы для

11

подражания из окружающей среды. К этому нужно прибавить, что этот сложный вопрос и эмпирически мало разработан. Что же касается вопроса о наследственности или зависимости от социальной среды философского дарования, то об этом ровно ничего нет. Мало того, даже те довольно многочисленные данные, которые рассеяны в биографиях философов, не собраны воедино. Так, Гальтон упоминает в своем исследовании только Аристотеля, Лейбница и Бэкона; Рейбмайр дает немногим больше (Гальтон: "Наследственность таланта", Reybmayr: Entwickelungsgeschichte des Genies, 1904).

IV. Роль наследственности

Тем не менее и на основании скудного имеющегося у нас материала можно высказать несколько не лишенных вероятия догадок. Установка новых научных данных может совершаться или путем методического непрерывного ряда выводов или накопления фактов, или путем внезапных неожиданных сопоставлений и догадок. В последнем случае мы имеем проявление способности к открытиям и изобретениям. "Открытия, — говорит Лаплас, — заключаются в сближении идей, которые соединимы по своей природе, но доселе были изолированы одна от другой". Таким образом, комбинационный дар, богатство, подвижность и гармоническая организованность многообразных диспаратных рядов мыслей и образов лежит в основе изобретательности. Этими свойствами определяется, так сказать, комбинационное поле в творческой работе изобретателя. Известное крупное дарование представляет сочетание частичных дарований данного порядка S' + S"+ S'"etc, разбросанных среди различных его предков. Так, один из предков Бетховена мог обладать замечательно тонким слухом, другой — исключительной музыкальной памятью, третий — необыкновенным комбинационным даром и т. д. (см. "Наследственность", проф. Ю. А. Филипченко, 1917, стр. 262). представляет сочетание частичных дарований данного порядка S' + S"+ S'"etc, разбросанных среди различных его предков. Так, один из предков Бетховена мог обладать замечательно тонким слухом, другой — исключительной музыкальной памятью, третий — необыкновенным комбинационным даром и т. д. (см. "Наследственность", проф. Ю. А. Филипченко, 1917, стр. 262).

Весьма вероятно, что удачное смешение различных рас, народов, племен и сословий дает больший простор для деятельности воображения, расширяет это поле. Рейбмайр указывает, что среди даровитых людей нередко встречаются люди смешанного происхождения, что, разумеется, не исключает ни того, что смешение разнородных натур может быть неудачным в смысле одаренности потомка, ни того, что среди родителей, принадлежащих к однородной в расовом, национальном, племенном и сословном отношениях среде, могут быть противоположные психические индивидуальности, гармонично дополняющие друг друга в одаренном потомстве и дающие благоприятный для творчества синтез. Вот ряд иллюстраций из истории философии:

Ф а л е с — греко-финикийского происхождения.

Антисфен — аттико-фракийского.

Фома Аквинский — ломбардо-итальянского.

Парацельс — по отцу из знати Вюртемберга, по матери бюргер из Эйнзиделя (Швейцария).

Лейбниц — славяно-германского происхождения.

12

Руссо — французско-швейцарского.

Шопенгауэр — голландско-немецкого.

Монтень — еврейско-французского.

Г а м а н н — отец из Лаузица, мать из Любека.

Монтескье — отец француз (гасконец), мать англичанка.

Ницше — польско-саксонского.

Дюринг — шведско-немецкого.

Фихте — шведско-немецкого.

С п и р — немецко-русско-греческого (?).

Кант — шотландско-немецкого (?).

Гегель — отец из Каринтии, мать из Вюртемберга.

Фриз — шотландско-немецкого.

Т. Масарик—мораво-словацкого.

Козлов — отец помещик, мать крестьянка.

В л. Соловьев — малороссийско-великорусского, духовно-аристократического.

Ал. Введенский — русско-французского (бабка француженка).

Лосский — русско-польского.

Челпанов — русско-крымготского.

Б. Чичерин — итальяно-русского.

Не менее благоприятны бывают комбинации воображения у лиц, принадлежащих одной расе или одному народу, но попавших в другую среду, которая контрастно гармонически дополняет односторонность их психического склада.

Личность Серена Киркегора, датского философа и поэта, может служить примером творчески продуктивного сочетания контрастных черт характера, унаследованных от родителей одной и той же национальности и однородной социальной среды. "Я двуликий Янус" (Janus bifrons), — писал о себе 24-летний философ, и его биограф Геффдинг, подробно анализируя эту двойственность личности, ставит ее в связь с усталым мрачным душевным складом отца Киркегора и светлой жизнерадостной натурой его матери (см. Н. Hoffding. "S. Kierkegaard", 1896, S. 35). Некоторая дисгармония этих контрастных черт души и была, впрочем, причиной того, что Киркегор, при всем богатстве глубоких философских идей и ярких художественных образов в своих творениях, не мог дать законченной философской системы, но лишь своеобразное сочетание скептицизма и иррационализма с мистикой и философией веры. В своем дневнике 26-летний юноша пишет (1839 г., 25 июля): "Я нахожу так мало радости в моем существовании потому, что всякая мысль, зарождающаяся в моей душе, тотчас же принимает такие сверхъестественные размеры, что я оказываюсь решительно подавленным ею, и идеальное предвосхищение проблемы (Anticipation) дает мне так мало разъяснений касательно существования, что я, наоборот, оказываюсь совершенно бессильным подыскать соответствующее моей идее, слишком взволнованным и, так сказать, нервозным, чтобы прийти к успокоительному решению вопроса" (Н. Hoffding. "S. Kierkegaard", 1896, S. 44).

Перевоплощаемость, умение стать на чужую точку зрения, тенденция быть третейским судьей при диалектическом заострении противоположных мнений — вот черты, характерные нередко для натур, у которых

13

в груди живут "две души". Иногда, при известной неуравновешенности двух противоположных тенденций, даже у мощно одаренных натур создается мучительная скептическая раздвоенность. Это мы видим, например, у Ренана: "В семье моей матери были элементы крови басков и борделезцев. Этот гасконец, помимо моего ведома, устраивал штуки бретонцу, делал ему обезьяньи рожи..." ("Souvenirs d'enfance", p. 141*) "...Эта сложность происхождения в значительной мере, думается мне, была причиною моих кажущихся противоречий. Иногда одна половинка моего "я" смеется, а другая плачет... (ib., 145). "...Мне суждено было быть тем, что я есмь

— романтик, протестующий против романтизма, утопист, проповедующий

в политике terre a terre**, идеалист, тщетно причиняющий себе немало зла,

дабы казаться буржуа, — ткань противоречий, напоминающая hyrcocerf'a1

схоластики, совмещавшего в себе две природы" (ib., 73).

В "Ессе homo" Ницше пишет о себе: "Я — мой собственный двойник, я обладаю в равной мере и "вторым", и первым зрением, а, может быть, еще и третьим. Уже мое происхождение дает мне право направлять мои взоры далеко за пределы местных, чисто национальных перспектив; мне ничего не стоит быть "хорошим европейцем". С другой стороны, я, быть может, в большей степени немец по сравнению с современными немцами, каковы имперские немцы; я последний антиполитический немец. А между тем мои предки были польские аристократы. Я унаследовал от них значительную дозу инстинкта расы, кто знает, быть может даже liberum veto***. Как я подумаю, сколько раз случалось во время путешествия, что ко мне обращались по-польски даже поляки, что редко меня принимали за немца, то и может показаться, что я лишь слегка тронут германизмом. А между тем в моей матери Франциске Гюблер есть что-то изрядно немецкое, так же как и в моей бабушке с отцовской стороны Краузе". Если аристократическое происхождение Ницше есть самообман, то его славянское происхождение вне сомнения. Мебиус в своей книге о Ницше указывает на то, что это славянское имя чрезвычайно распространено в Лейпциге: в лейпцигской адресной книге за 1902 г. имеется свыше ста семидесяти подобных фамилий.

Кант отмечает интеллектуальную перевоплощаемость в качестве одной из основных черт философского гения, и у него наследственная двуликость психического склада проявляется уже в первом юношеском произведении, где он выступает третейским судьей в вопросе "об измерении живых сил". Шопенгауэр отмечает в себе подобную же двуликость, относя некоторые черты своего умственного склада, подобно Гёте, за счет материнского влияния, а особенности нравственного характера

— за счет отца. Можно, однако, привести немало инстанций, по-видимо

му, противоречащих сказанному. В ближайших предках (насколько они

нам известны) Платона, Аристотеля мы не наблюдаем указанного сме

шения разнородных расовых или сословных элементов, и в то же время

их полиперсонализм, их способность становиться на всевозможные точки

зрения и сочетать в новые синтезы самые резкие противоположности

проявляются самым глубоким образом. Но, как замечено выше, гармо

нически дополняющие друг друга комбинации возможны и в однород

ной среде.

1 Козлооленя.

14

V—VI. Философское творчество и душевные болезни

В вопросе о наследственности философского дарования и природном психофизическом складе философов необходимо свести счеты с модной и теперь теорией сближения и даже отожествления гения и невроза. В применении к философам эта мысль была впервые развита не Ломброзо и даже не Moreau de Tour (1859), но Лелю в двух работах: "Demon de Socrate" (1840) и "L'amulette de Pascal", затем ее мы встречаем у Ломброзо, который применял ее, между прочим, к О. Конту, и у Мебиуса, распространяющего ее на Руссо, Шопенгауэра и Ницше. Лелю усматривает в Сократе душевнобольного с детства, так как Сократ страдал галлюцинациями с детства, в чем Лелю и усматривает "caractere formel et indubitable de folie"*. "Демон" Сократа и есть обозначение объектов его галлюцинаций. Лелю сближает с этим демоном галлюцинации двух других философов-ученых Кардана и Бодэна. Кардан в своей автобиографии "De vita propria liber" в XVIII главе указывает на наличность у себя и Сократа "доброго духа" — spiritusbonus. Появление этого духа, ставшее особенно частым на 64-м году жизни Кардана, сопровождалось следующими симптомами: сильное сердцебиение, головокружение, мелькание образов: "In immersum daemonum apud antiquos multiplices fuere differentiae — prohibentes, ut Sokratis, admonentes, ut Ciceronis in obitu, docentes, quid futurum sit per somnum, per casus, per belluos, hortando nos, ut ad locum eamus et fallendo per sensum unum aut plures simul (совокупные галлюцинации нескольких органов чувств) et nobilior item per res naturales (иллюзии) et demum per non naturales (галлюцинации) et hunc censemus nobilissimum"**. Хотя Кардан и говорит, что демон помогал ему и в научном творчестве, и в житейских обстоятельствах, но сообщает нам он от него лишь бессмысленные фразы. О подобном же esprit frappeur*** рассказывает и Бодэн в своей "Демономании" (1580). Вот стихи Бодэна:

Enseigne moi, comme il faut faire

Pour bien ta volonte parfaire,

Car tu es mon vrai Dieu entier,

Fais que ton esprit debonnaire

Me guide et mene au droit sentier****.

Приведенные галлюцинации Кардана и Бодэна, даже если и свидетельствуют о душевном расстройстве, не имеют никакого отношения к философскому творчеству обоих ученых и не стоят ровно ни в какой связи с "демоном" Сократа. Лелю крайне поверхностно исследовал природу этого демона в творчестве Сократа. Поэтому я считаю нелишним подробно остановиться на этом понятии. Прежде всего разберем, следуя за Вл. С. Соловьевым, значение термина у древних. у древних.

Соловьев указывает (Брокгауз, слово: демон), что это слово производится: 1) Платоном (в "Критоне") от — знать — знающий. 2) Боппом (также Курциусом) от корня — знать — знающий. 2) Боппом (также Курциусом) от корня (man), т. е. блестящий — бог. 3) Поттом от (man), т. е. блестящий — бог. 3) Поттом от — раздающий (дары). Уже у Гомера боги — раздающий (дары). Уже у Гомера боги

15

демоны разделены: только раз Зевс называется демоном — в других же местах этот термин применяется для обозначения какого-то неопределенного таинственного воздействия или наития неведомого мира, мудрое наитие свыше (Od. III, 26), иногда этот термин применяется in malam partem* — дурное пагубное внушение, иногда для характеристики истинной внутренней природы человека (Гераклит — **). Так понимали термин "демон" древние. **). Так понимали термин "демон" древние.

Какую роль играло это воображаемое существо в творчестве Сократа? Вольтер видел в нем простое литературное украшение. Богослов Пиа (Piat) — ссылку на подлинный "глас Божий", к которому апеллировал Сократ, когда дело касалось чего-нибудь превышающего естественные силы человеческого рассудка, — толкования, конечно, одинаково ложные. Наиболее правильны замечания Гегеля и Фуйлье, одинаково указывающие на легкомысленность суждений Лелю. Гегель пишет: "Демон не есть божество или ангел, не совесть, а принадлежащий ему оракул. Так как у Сократа субъективные решения впервые начали освобождаться от действия внешнего оракула, то это возвращение в себя здесь на первых порах необходимо должно было еще проявляться в физиологической форме. В самом деле, центральный пункт всего исторического переворота, произведенного принципом Сократа, состоит в том, что оракул заменился свидетельством индивидуального духа, что субъект берет на себя свои решения" (Куно Фишер: "Гегель", т. II, стр. 314—315). Подробный и обстоятельный анализ сократовского "даймониона" дает Фуйлье ("La philosophie de Socrate", ч. II, p. 266—316). В Сократе мы видим редкостное сочетание иронии и энтузиазма. Способность самозабвения у него связывается с необыкновенной выносливостью в голоде, ходьбе, питье. Он ходит босиком, обнаруживает замечательную неутомляемость, способен к необычайному самоуглублению (которое в "Пире" описано Платоном, быть может, в несколько преувеличенном виде). В "Федре" указаны виды "безумия" в высшем смысле слова, проявляющегося в поэзии, любви и философии. В "Пире" демоны упоминаются как посредники между богами и людьми. В "Меноне" дивинация указывается как источник "мнения". Фуйлье сближает эту мысль с идеей о роли в познании подсознательных petites perceptions Лейбница, которые потенциально являются источником всеведения, того, quae sint, quae fuerint, quae mox ventura trahantur***. В "Апологии" Сократ говорит, что

****, это было поводом к обвинению его в введении новых божеств, ****, это было поводом к обвинению его в введении новых божеств,  ***** Божественный сигнал был ***** Божественный сигнал был

звуком. Что же это, метафора, внутреннее слово или слуховая галлюцинация?

(Apol.)******. Предчувствия Сократа играют чисто отрицательную роль задержки, а не императива — (Apol.)******. Предчувствия Сократа играют чисто отрицательную роль задержки, а не императива — — чего не надо делать. В "Критоне" подчеркивается громкость, и это словесное преувеличение дает повод Лелю предположить здесь слуховую галлюцинацию. Нельзя литературный прием истолковывать клинически. Надо вспомнить о Горации и Пушкине, чтобы оценить подобные выражения: — чего не надо делать. В "Критоне" подчеркивается громкость, и это словесное преувеличение дает повод Лелю предположить здесь слуховую галлюцинацию. Нельзя литературный прием истолковывать клинически. Надо вспомнить о Горации и Пушкине, чтобы оценить подобные выражения:

16

Est mihi purgatam crebro qui personet aurem:

Solve senescentem mature sanus equum, ne

Peccet ad extremum ridendus et ilia ducat*,

или:

...лишь божественный глагол

До слуха чуткого коснется,

Душа поэта встрепенется,

Как пробудившийся орел**.

В некоторых диалогах литературный прием в виде ссылки на откровение является несомненным. Можно отметить место в "Филебе", где речь идет не о предвидении, но о воспоминании слышанного когда-то во сне или наяву. В "Теагесе" Сократ рассказывает о телепатических явлениях предчувствия смерти Хармида, предчувствия неудачи Сицилийской экспедиции и смерти Тимарха. Фуйлье характеризует это явление как самопроизвольную интуицию, связанную с воспоминанием или с догадкою относительно будущего, т. е. предвидением, поддерживаемую энтузиазмом интуицию, получившую (в силу своей кажущейся независимости от сознания Сократа) роль Провидения, проявляющегося в своего рода внутренней речи. Весьма вероятно, что Сократ верил в своего демона, как Вл. Соловьев верил в телепатию, но этот демон, как верно подмечает Гегель, является для него не внешним феноменом, но вдохновляющей силой, переместившейся извне в его сознание. Все это от простой патологической галлюцинации отстоит безмерно далеко и не дает никакого повода к отожествлению философского творчества с безумием. Самая вера Сократа в демона наверное не была так элементарна, как вера его предков во внешний оракул, — ведь Сократ как раз есть поворотный пункт от слепой религиозной веры к свободной автономии человеческого разума.

Ломброзо не только отожествляет гениальность с вырождением, он даже характеризует гениальность как род эпилепсии. Идеи Ломброзо неоднократно подвергались основательной и суровой критике психиатров. Его книга "Genio e follia" и теперь сохраняет интерес как возбуждающий мысль парадокс, но ее полная несостоятельность, по существу, уже раскрыта в достаточной степени. Неясность и крайняя расплывчатость понятия гения и вырождения и совершенно мнимая фактическая обоснованность при неточной передаче и произвольном истолковании множества фактов дали повод Этьену Рабо (Rabaud) определить способ работы Ломброзо как метод "поверхностной точности при неточности по существу" ("Le genie et les theories de M. Lombroso", p. 40). Гирш в книге "Гений и вырождение" убедительно доказывает, что отдельные поступки гениев и сумасшедших иногда имеют внешнее сходство, но не внутреннее сродство — безумие не определяется поступками, как бы они странны ни казались нам, пока мы не выяснили мотивов поступков. Можно иллюстрировать, как это делает Рабо на анализе личности Огюста Конта, как Ломброзо обращается с фактами из истории философии. Ломброзо разделывается с Контом на протяжении десяти строчек, заключающих

17

в себе не менее пяти ошибок. Конт был душевнобольным не 10 лет, а 8 месяцев. Ломброзо приписывает Конту наклонность к пророчествам, которых Конт никогда не делал. Речь идет об одном месте из "Системы позитивной политики", где Конт развивает мысль, что жизнь женщины была бы более альтруистична, если бы деторождение совершалось без участия мужчины. Сколь ни странно такое пожелание, оно у Конта высказывается лишь как фантастическая утопия, а не в виде смешного пророчества. Что Конт как гениальный мыслитель не был душевнобольным, это в достаточной мере выяснено в обстоятельной монографии Дюма ("Les deux Messies positivistes"). Мебиус в трех монографиях о Руссо, Шопенгауэре и Ницше указывает справедливо на многие патологические черты у этих философов, но ему нигде не удается доказать, что primum movens их философского творчества лежит в области патологии. Наоборот, он убедительно доказывает, что черты психического расстройства влияли самым пагубным образом на процесс продуктивного философского изобретения. Так, например, невропатическая наследственность у Ницше со стороны отца (eine schlimme Erbschaft von Seiten meines Vaters) разразилась душевной болезнью, и Мебиусу удается показать ее пагубные следы в произведениях Ницше лишь с середины 80-х годов. Да и те многочисленные примеры бессмыслицы и безвкусия у Ницше, которые он приводит, слишком часто встречаются и у здоровых философов, ибо "nihil tarn absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum" (Цицерон), т. е. "нет такой глупости, которой не сказал бы какой-нибудь философ".

Счастливая наследственность, как мы видели, гармонично сочетая противоположные черты психического склада, ведет к тому, что я назвал бы биологическим расширением комбинационного поля творческой фантазии. В этом отношении одаренный человек является из ряда вон выходящим, ненормальным, в смысле превышения средней нормы одаренности. У дегенерата противоположные психические черты сочетаются уродливым образом, т. е. понижают творческую продуктивность, — он тоже из ряда вон выдающийся, ненормальный, но в смысле недостижения средней нормы. Отожествление гения и безумия основано на двусмысленности термина "ненормальный".

Ненормальный — безумец.

Гений — ненормален.

Гений — безумец.

А так как между нормальностью и ненормальностью психического склада существуют бесчисленные переходы, и притом человек (патологически), не совсем нормальный в одном отношении, может быть выше нормы во множестве других, то спутанность мысли а 1а Ломброзо в этом вопросе делается очевидной. При этом нужно иметь в виду, что натуры, особенно богато одаренные и особенно упорные в творческой работе, могут с течением времени легче терять психическое равновесие, испытывать нервное переутомление и т. п. Мудрено ли, что у множества даровитых людей можно найти, особенно в старости, черты духовного распада!

18

Душевные, как и физические, страдания сами по себе не могут быть причиною творческой продуктивности; они иногда могут быть лишь косвенными поводами, благоприятствующими изобретательности.

1. Болезненность, если она не поражает существенным образом

самое творческое дарование, может благоприятствовать самоуглубле

нию. Болезненный, но даровитый ребенок чаще проводит время в одино

честве, которое дает ему возможность сосредоточиться на своем внут

реннем мире. Подобное явление мы наблюдаем у Леопарди, Пристли,

Мэн-де-Бирана и у многих других философов, про которых можно

сказать то же, что поэт говорит про художников:

Zu erfinden, zu erschliessen,

Bleibe, Kunstler, oft allein!1

Лет за двадцать до того (1799) Мэн-де-Биран писал: "Чувство собственного существования, ввиду непрерывности, делается незаметным. Когда не страдаешь, то почти не думаешь о себе, нужно, чтобы болезнь или сила рефлексии заставила нас снизойти в самих себя. Лишь нездоровые натуры (gens malsains) чувствуют, что они существуют. Здоровые люди, даже философы, более стремятся пользоваться жизнью, чем заниматься изысканием, что она такое есть. Чувство собственного существования не удивляет их; здоровье влечет нас к внешним объектам, болезнь приводит к самим себе". Кабанис отмечает у Мэн-де-Бирана крайне утонченную чувствительность (см. Naville: "M.-de-Biran").

- Болезненное возбуждение может в не слишком сильной степени быть конечным стимулом, "химическим толчком", для широкого размаха творческой фантазии, для диссоциации привычных связей чувств и представлений, для порождения той

*, для которой завершился подготовительный творческий процесс. *, для которой завершился подготовительный творческий процесс.

- Наконец, возможен третий, совершенно исключительный случай, когда собственная душевная болезнь является для философа объектом научного психологического самонаблюдения. Такое явление мы наблюдаем в творчестве высокодаровитого и философски просвещенного русского психиатра Кандинского, который, страдая псевдогаллюцинациями, дал мастерское описание этого явления, совмещая в себе личность философа, врача и пациента. Равным образом Ламеттри, переживший горячку, и О. Конт, оправившийся от душевной болезни, воспользовались данными самонаблюдения для некоторых философских выводов. См. биографию Ламеттри, приложенную к русскому переводу "L'homme machine", и "Историю новейшей философии" Геффдинга (глава о Конте).

VII. Значение географических и экономических условий в философском изобретении

Гельвеций был прав, подчеркивая великое значение социальных условий в научном творчестве. Эти условия в своей совокупности могут оказывать благодетельное или обратное действие на комбинационное

1 "Чтобы изобретать, открывать, оставайся почаще, художник, один" (пер. с нем.).

19

поле творческой фантазии. Ввиду этого можно говорить о социологическом расширении этого поля. Здесь надо принять во внимание:

- Географические условия. Глухие местности с однородным составом населения менее благоприятны для пробуждения творческой деятельности, чем, например, портовые города. Рейбмайр в вышеупомянутой книге дает карты Греции и Италии с указанием местностей, откуда преимущественно выходили даровитые люди. Эти карты красноречиво подтверждают высказанное положение. Можно прибавить, что Кант, Шопенгауэр, Ренувье и Конт выросли в портовых городах среди смеси "одежд и лиц, племен, наречий и состояний" (Кенигсберг, Данциг, Монпелье). Весьма часто такую же расширяющую духовный кругозор роль играли для философов путешествия. Их совершили многие греческие философы, Декарт, Локк, Юм, Шопенгауэр, Ницше и т. д.

- Не менее важную роль играют экономические условия. Одэн говорит, что аристократический ребенок имеет 200 шансов против одного, чтобы выдвинуться в люди, по сравнению с пролетарием. Еще не существует работы, которая поставила бы своей задачей определить общественное и классовое происхождение философов. Можно, однако, думается мне, лишь отметить тот факт, что особенно часто до сих пор философы выходили из духовного сословия, затем часто встречаются дети юристов, врачей, ученых и учителей.

Весьма важный вопрос о роли экономического фактора в процессе образования философских систем совершенно не разработан, и попытки, делавшиеся в этом направлении историками философии, до сих пор, к сожалению, крайне поверхностны. Нельзя же, в самом деле, принимать всерьез заявления вроде следующего ("Neue Zeit"), будто появление "Философии бессознательного" Гартманна свидетельствует о том, что буржуазия как класс начинает терять свое сознание, или уверение Штил-лиха, что появление атомистики Демокрита связано с развитием денежного хозяйства, ибо-де "атомы — те же деньги". Наиболее серьезные мысли в этом направлении можно найти в книгах Eleutheropulos'a "Wirthschaft und Philosophie" и Patten a "History of english thought". Ho и в этих сочинениях сказывается слишком плохое знание общеизвестных исторических фактов1. Так, например, Элейтеропулос сообщает, что к началу V в. резкое обострение контраста между роскошью и нищетою в ионийских колониях вызвало потребность в реформе социальных условий. Пифагор ощутил потребность в подобной реформе и для ее осуществления руководился спартанским идеалом. Однако ионийцы могли бы задаться вопросом, почему надо прежний образ жизни изменить на новый. Это-то и побудило пифагорейцев указывать на то, что в подобном понимании жизни кроется закон, каковой имеет как раз мировое значение, будучи мировой гармонией. Пифагор борется против половой и иной неумеренности ионийцев, против которой выдвигается учение о переселении душ и связанное с ним воззрение на очищение души. Элейтеропулос и не подозревает, что взгляд Бекка на дорическое мировоззрение пифагорейцев опровергнут Эдуардом Мейером и Wilamowitz-MoelendorfoM (см.: Маковельский. "Досократики", т. 1, стр. 62).

1 О Гартманне см.: проф. Т. Масарик. "Социологические и философские основы марксизма", 1898.

20

Соотношение между интеллигентностью и социальным положением должно быть всесторонне изучено экспериментально-психологическим путем в связи с основательным историческим освещением философского творчества. Психологическое исследование в этом направлении начато лишь в самое недавнее время. Последняя работа по этому вопросу, известная мне и заключающая в себе и историю вопроса, это исследование: "The relation of intelligence and social status", by James W. Bridges and Lillian E. Coler (Psychological Review, vol. XXIV. January, 1917). Исследование это, подобно работам Бине во Франции, Гоффмана в Германии и Yerkes'a в Соединенных Штатах, подтверждает факт весьма большой зависимости интеллигентности детей от социальных условий. Любопытна корреляция между интеллигентностью детей и характером профессии родителей. Если резюмировать обследование 165 детей в возрасте от 7 лет и 5 месяцев до 8 лет, то оно выразится в следующей таблице.

|

Число испытуемых |

Средний хронологический возраст |

Средний интеллектуальный возраст |

Коэффициент интеллектуальной подготовленности |

Дети учителей, врачей, священников, юристов, издателей, архитекторов |

32 |

7 лет 5 мес. |

9 лет 8 мес. |

1,42 |

Дети коммивояжеров |

39 |

7 лет 6 мес. |

9 лет 1 мес. |

1,26 |

Дети владельцев торговыми предприятиями, офицеров |

34 |

7 лет 10 мес. |

9 лет 1 мес. |

1,21 |

Дети рабочих со специальной подготовкой (механики, электротехники, сапожники и т. п.) |

63 |

8 лет |

7 лет 10 мес. |

1,12 |

Дети рабочих без специальной подготовки |

60 |

8 лет |

7 лет 1 мес. |

0,83 |

Здесь заслуживает внимания тот факт, что, несмотря на возрастание хронологического возраста от одной группы к другой, интеллектуальный возраст убывает. Превосходство детей более образованных классов сказывается особенно ярко в высших умственных операциях, каковы способность к анализу и абстракции; в сфере ощущений и двигательных функций оно сказывается в меньшей степени. Таковы наблюденные факты, но как представители "теории среды", так и сторонники "теории наследственности" могли бы истолковать эти факты каждый в свою пользу. Так, первые подчеркнули бы совершенно очевидную разницу в школьной и дошкольной обстановке, в преподавательском составе и т. д. более привилегированных и менее привилегированных групп, а вторые столь же энергично подчеркнули бы совершенно столь же очевидную разницу в характере и интеллигентности родителей. Классовое положение философов еще не было специально исследовано, но,

21

как я уже заметил, большинство из них, биографии коих мне известны,

— дети интеллигентных родителей. Сын угольщика — Виктор Кузен, сын

сапожника — Джэмс Милль, сын тесемочника — Фихте, сын солда

та — Джордано Бруно, сын кучера — Т. Масарик1 не составляют, строго

говоря, исключения, ибо счастливая случайность в ранней юности ввела

их в высококультурную интеллигентную среду.

VIII. Значение школы

3. Далее следует отметить влияние как школы вообще, так и философской школы: Сократ — Платон, Платон — Аристотель, Мартин Кнуцен

— Кант, С.-Симон — Конт и т. д. В некоторых случаях, как, например,

в лице Лейбница, мы встречаем самоучку в области философии. Под

единством философской школы я разумею общность взглядов на сущ

ность познания, на методы его обоснования, на технические навыки

в процессе исследования и на литературный стиль изложения. При этом

принадлежность к известной школе есть понятие весьма растяжимое.

Двух лиц — А и В — может объединять в сознательной принадлежности

к известной школе меньшее количество общих черт, чем двух лиц А и С,

которые называют себя представителями совершенно различных школ.

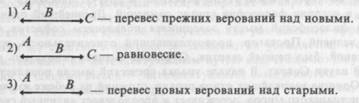

В истории всякой философской школы можно отметить то, что я назвал

бы процессом поляризации в предпосылках первоначальной системы.

Каждый крупный мыслитель, полагающий начало новому философскому

синтезу идей, объединяет в своем построении противоположные моменты

философской мысли. Эти противоположности, объединение коих нередко

достигается ценою некоторых неясностей или недоговоренностей в цент

ральном пункте системы, расщепляются у последователей школы, кото

рые дают неизменно правое, левое крыло и центр, стремящийся сохранить

прежний синтез, углубляя его путем частных поправок, комментаторства

и систематической экзегезы. Нередко в истории школы правое и левое

крыло посменно одерживают перевес, как, например, в платонизме (на

это указывает Т. Гомперц, см.: "Griechische Denker". Bd. III, 1).

Эти диалектические расщепления первоначальной системы могут быть в самых различных областях философской мысли и комбинироваться в истории идей с различными видами социальных противоположностей — религиозное свободомыслие и ортодоксия, политический радикализм и консерватизм, эстетический реализм и символизм и т. д. По смерти Платона его господство над Академией сменяется управлением племянника Спевзиппа, который подчеркивает в учении Платона натуралистическую классификаторскую тенденцию, анализируя роды и виды животных и растений в эмпирико-индуктивном духе, отбрасывая учение об идеях и идее бога, как творческой силы, но выдвигая идею становящегося бога, за что и вызвал упреки в атеизме. Наоборот, Ксенократ в своих воззрениях подчеркивает пифагорейские черты позднего платоновского умозрения, еще сгущая в них элементы супранатурализма.

1 См. брошюру проф. Пражского университета Э. Радля "Т. Масарик, его жизнь, научная и общественная деятельность". Прага, 1921.

22

Школа Декарта объемлет близкого к материализму Ламеттри Региуса и близкого к идеализму Беркли Малебранша. Философия Канта породила ряд писателей с наклоном к эмпиризму и материализму: Ланге, Риль, Либманн, Авенариус, и ряд наклонных к интеллектуализму: Коген, Наторп, Кассирер, Герланд. Критика чистого разума расщепилась на логику чистого познания и критику чистого опыта. Система Гегеля дала трещину в нескольких местах, например в религиозной проблеме, где мы имеем с левой стороны Фейербаха, провозглашающего полную несовместимость идеи личного бога с занятиями философией, и с правой стороны господ вроде Вейссе или Рейфа; последний вопиет: "Этот Бог (гегелевский сверхличный абсолют) есть чудовище, которое высасывает у нас мозг нашего существа, нашу личность, чтобы наполнить ею себя..." (см.: Каринский. "Критический обзор последнего периода германской философии", 1873, стр. 82) Школа Шопенгауэра породила Дон-Кихота, рыцаря печального образа — Майнлендера, принявшего и развившего до последних пределов идеализм и пессимизм учителя и честно кончившего жизнь самоубийством, и одаренного практической сметкою, здравым смыслом Санхо Панхо — Фрауэнштедта, который легко разделывается с мистическим идеализмом Шопенгауэра; его философия, по словам Гартманна, относится к философии его учителя, как пыльная берлинская аллея к роскошному девственному лесу далекой Индии. Иногда крупный гений выделяется из "планетной системы" известной школы и образует самостоятельное солнце — центр новой планетной системы. Такова была судьба Платона, Аристотеля, Канта.

IX. Круг чтения

4. Далее существенно влияние круга чтения, и в частности философского чтения. Именно у Лейбница мы наблюдаем влияние с детства общения с богатой библиотекой. Утверждение, будто великие философы мало читают или даже совершенные невежды в истории философии и литературе, в корне ошибочно. Иногда они притворяются, как Декарт, будто мало читают предшественников; иногда они, подобно Малебраншу, Руссо, Шопенгауэру, Конту и Ницше, проповедуют воздержание от чужих книг, но факты показывают совершенно иное: философ всегда "in angulo cum libello"*. В особенности в юности все философы переживали пароксизмы запойного чтения. Недавние исследования Шляппа обнаружили, как широко был осведомлен Кант в современной ему изящной литературе. Руссо пишет: "Я читал все с одинаковой жадностью на посылках, в конюшне, в ватерклозете, забываясь там в течение часов, голова у меня кружилась от чтения, я только им и занимался, мой хозяин выслеживал меня, застигал меня на месте преступления, бил, отбирал книги". "Вы должны знать, — пишет Юм своему доктору (1722), — что я с самого раннего детства неизменно сохранял сильную наклонность к книгам и литературе". В. Гамильтон также с детства "a hard reader"**. У Адама Смита школьные товарищи отмечают "an extraordinary passion for the books"***. Проповедовавший в зрелом возрасте "hygiene cerebrale"**** Конт в юности читал запоем. Так, в 1816 году он, по словам Longchamp, прочел Фонтенеля, Мопертюи, Адама

23

Смита, Дидро, Юма, Кондорсе, де Местра, де Бональда, Биша и Галля (см.: Gruber. "A. Comte". S. 22—23).

Эта жадность философов к чтению, в которой сказывается мощный инстинкт любознательности, отнюдь не представляет стремления к бесформенной эрудиции. Именно потому они и осуждают чрезмерное и бестолковое чтение. Так, Кант разделяет все книги на четыре группы: 1) те, которые обогащают наши знания, 2) которые содействуют моральному усовершенствованию, 3) которые содействуют усовершенствованию языка и стиля и 4) которые служат предметом развлечения. Шопенгауэр оттеняет в процессе чтения "активную", критическую работу Selbstdenker'a*. По его мнению, пассивное чтение убивает самодеятельность мысли, а Ницше, этот туго-ученый эрудит, в "Ecce homo" заявляет, что воздержание от чтения книг на целые годы было величайшим благодеянием для пробуждения в нем духовной самодеятельности ("Ессе homo", фр. перевод, стр. 111).

Протест против "чрезмерности истории", против книжной традиции, подавляющей самодеятельность философской мысли, особенно против древнегреческой философии, мы встречаем у того самого Юма, который вполне оценивает значение культурного общения в научном творчестве у современных народов, забывая, что в обоих случаях при умелом пользовании книгой получается социальное обогащение комбинационного поля творческой фантазии. "Я нередко склонялся к мысли, что перерывы научных периодов (если бы они не сопровождались гибелью древних книг и исторических памятников) скорее благоприятствовали бы, чем вредили, успеху наук и искусств тем, что такие перерывы содействовали бы ограничению влияния авторитета и низложению с трона узурпаторов, тиранизировавших человеческий разум; дело здесь обстоит так же, как и с перерывами в управлении в политических обществах. Стоит обратить внимание на смешную подчиненность древних философов главарям их школ, чтобы убедиться, что подобная рабья философия не могла бы создать ничего хорошего, даже если бы она продолжала существовать сотни веков... Начиная с эпохи Возрождения, нет больше речи о стоиках, эпикурейцах, платоновцах, пифагорейцах, ни одна из этих сект не оказалась в силах восстановить свой авторитет, и воспоминание об их крушении помешало людям слепо подчиняться вновь образовавшимся сектам, которые пытались овладеть их умами" (Oeuvres philosophiques de Hume t. dixieme, 1788, p. 271—273). В этой цитате Юм благоразумно умалчивает о скептиках и, в частности, о Сексте Эмпирике, произведения которого были переведены на латинский язык в XVI в. и наверное были известны Юму. Сличение "Трактата" с сочинениями Секста Эмпирика было бы лучшим ответом на эту тираду. В другом месте Юм усматривает благоприятные условия для прогресса наук и искусств в политической свободе, соседстве культурных стран и культурном уровне данной страны. Тут он пишет: "Что остановило успех картезианской философии, которой Франция минувшего века была столь привержена? Одно лишь противодействие других культурных народов, которые вскоре обнаружили слабые стороны этой философии. Не соотечественники Ньютона, а иностранцы подвергали его теорию наиболее строгой критике, и если эта теория оказывается в состоянии преодолеть противодействие, встречаемое фактически во

24

всей Европе, то это значит, что она перейдет победительницей и к отдаленнейшим потомкам" (Essais moraux et philosophiques: "L'origine et les progres des arts et des sciences" (XVII-me Essai)".

5. Чрезвычайно существенным стимулом к творчеству является признание со стороны общества — не Его Величества Большинства, но сведущих, знающих, подготовленных к пониманию новых откровений человеческой мысли. Именно таково истинное значение того стремления к славе, которое, по признанию философов, играло известную роль в качестве импульса к духовной работе. Платон и Аристотель отдают себе вполне ясный отчет в значительности их философских открытий. Паскаль говорит: "Те, кто пишет против славы, ищут славы хороших писателей, а те, кто их читает, хотят прославиться тем, что читали их, и я, пишущий эти строки, имею, быть может, подобное же желание и, пожалуй, и те также, которые это прочтут". Когда (в 1666 г.) Лейбницу было 20 лет, его диссертация была отвергнута в Лейпциге. Ждать пять лет, чтобы снова домогаться степени доктора, он не захотел. "Когда я заметил происки моих соперников, то переменил решение: меня потянуло путешествовать и изучить математику. Ибо я считал недостойным молодого человека сидеть точно пришпиленным к своему месту: дух мой горел желанием снискать большую славу и посмотреть свет" (автобиография Пацидия, Куно Фишер: "Лейбниц", стр. 48). Трактат Юма (1739) вызвал весьма сочувственный отзыв в "History of the works of the learned" (1739, № 10), где отмечается талант автора (Marks of a swaving genius*), и Юм сравнивается с Мильтоном и Рафаэлем в их первом выступлении.

И что же? Юм находит эту рецензию somewhat abusive** и отмечает полный неуспех своего сочинения. Гексли считает вероятным, что Юм бросил философию и перешел к политике благодаря неудовлетворенному самолюбию. Колоссальное честолюбие юного Шопенгауэра и Ницше общеизвестно. Говоря о мотивах своего творчества, Спенсер замечает: "Желание создать что-нибудь и завоевать себе славу сыграло очень большую роль". В зрелом возрасте, когда у философа уже сложилась теоретическая система, он начинает нередко упорно и страстно проводить ее в жизнь. Платон мечтает, силою опираясь на сиракузского тирана, провести свою социальную реформу в жизнь. Плотин задумывает основать идеальный город Гелиополис на основах своего этического учения. Лейбниц активно участвует в политической жизни. Фихте является непрестанным политическим агитатором. Беркли едет на Бермудские острова основывать свое идеальное государство. Конт обращается к Николаю I, турецкому султану Абдул-Гамиду и ордену иезуитов для проведения в жизнь своих начал позитивной политики. Соловьев хлопочет о соединении церквей. Ренувье мечтает при содействии либерального протестантизма пропагандировать неокритицизм. Гоббес и Локк принимают активное участие в политических событиях своего времени. Под старость честолюбие и "административный восторг" нередко принимают у философов прямо смешные и патологические формы. 15-летний С.-Симон велел своему слуге утром ежедневно будить его со словами: "Levez vous, monsieur le comte, vous avez de grandes choses a faire"***. У Ницше с раннего детства резко выражена тенденция "etwas besonderes zu sein"**** (Moebius "Nietzsche").

25

Ницше в "Утренней Заре" (§ 462, "Философ и возраст") отмечает три признака усталости: 1) вера в свой гений — гениальничанье, 2) произвольное фантазирование вместо доказательств, 3) крайне вздутое честолюбие. Читая "Ессе homo" того же Ницше, нередко вспоминаешь его же афоризм, с грустью думая: "Fabula de te narratur"*.

X. Роль национальности и общего культурного уровня эпохи. Одновременность научных открытий. Таблица Ментрэ

Имеющий и биологическую, и социологическую стороны вопрос о значении национальности в проявлениях одаренности и изобретательности, и в частности в философском творчестве не разработан, хотя и представляет большой психологический интерес. Найт (Knight) предполагал однажды выпустить серию монографий по истории философии, кладя в основу деления принцип национальности, но это издание не пошло далее первого выпуска. Сложность проблемы очевидна: в понятии национальности своеобразно сочетается общность расового происхождения, общность языка, территории, государственного и культурного строительства, религии и социальных идеалов. Между тем, признавая мировое единство науки и научной философии, являющихся выражением стремления к вселенской истине, нельзя не допустить национальных особенностей психического склада у философов и связанных с этим существенных оттенков в приемах творчества. С другой стороны, если признать, что теоретическая истина — правда-истина, едина и моральная истина, едина и художественная истина, то все же они многогранны и многоцветны, подходы к их постижению многоразличны, и здесь могут осязательно сказаться национальные различия у гениев-изобретателей. Чтобы разобраться в этой сложной проблеме, необходимы не только разработка многих запутанных исторических и психологических вопросов, но и исключительная широта взгляда, свобода от узкого национализма. Между тем мы встречаемся у философов с самой отвратительной исключительностью и нетерпимостью именно по данному вопросу. Кант хочет уверить нас, оценивая одаренность различных народов (Anthropologie), что англичанин — плод, француз — цветок, а немец — корень. Русским он отказывает совершенно в творческой изобретательности1.

Фихте в "Речах к немецкому народу" ставит немцев превыше всех других народов по одаренности. Гегель говорит в своей "Истории философии" лишь о германском мире, проникнутом христианством, как сфере всеобщей свободы, и признает всего две философии — греческую и германскую. Дюринг смотрит на славян и евреев как на расы низшего порядка, подлежащие вытеснению и даже истреблению, Фалькенберг в своей "Истории новой философии", давая поверхностную характеристику национальных особенностей в научном мышлении англичан, французов и немцев, приходит к отрадному для своих соотечественников

1 "Den Russen soil das Genie fehlen, so dass sie es auch nicht lernen konnen. und bei ihnen die Wissenschaften immer aussterben"**. См. Schlapp: "Die Anfange von Kant's Kritik des Geschmack und des Genies", 1899.

26

выводу, а именно, что немец соединяет в себе широкий полет француза с упрямой флегмой англичанина" (стр. 58) и т. д.

Наконец, еще весьма важным источником социальных влияний является общий культурный и философский уровень эпохи, то, что Гегель в своей "Эстетике" называет состоянием мира. Спенсер справедливо указывает на невозможность появления, например, Ньютона среди дикарей — великий человек непосредственно примыкает к предшественникам; при всей его оригинальности он все же есть лишь ближайший подражатель — proximate imitator! He может быть сомнения, что философское творчество, как и творчество в области специальных наук, входит в соборную духовную работу всего человечества и в значительной мере связано с условиями духовного развития данного момента, хотя, быть может, как мы увидим, в меньшей степени, чем специальные науки. Ментрэ (Mentre) в интересной статье в "Revue scientifique" обращает внимание на замечательный факт в истории положительных наук, а именно на одновременность научных открытий. Великие открытия Дарвина и Уоллеса были ими обнародованы в докладах, которые были прочтены в один день, а именно 1 июля 1858 г. Доклады Cros и Hauron о процессе косвенной цветовой фотографии были прочтены во французском фотографическом обществе в один день. Грэхам Белль представил прошение на получение патента на телефон 2 часами позже Элизы Грей (24 февраля 1876 г.). Когда Cailletet читал доклад о превращении газов в жидкое состояние (24 декабря 1877 г.), председатель получил телеграмму из Женевы с уведомлением об успешных опытах Пикте. Ментрэ приводит до 50 примеров одновременных открытий из всех областей знания от математики до социологии.

Вот его таблица в несколько сокращенном виде:

Математика

Метод неделимых: Кавальери — Роберваль.

Аналитическая геометрия: Декарт — Фермат.

Исчисление бесконечно малых: Ньютон — Лейбниц.

Неевклидовская геометрия: Лобачевский, Гаусс, Риман.

Астрономия

Открытие солнечных пятен: Фабрициус — Галилей.

Открытие спутников Юпитера: Мариус — Галилей.

Открытие Нептуна: Леверрье — Адамc.

Открытие спутника Юпитера: Бонд и Лассель.

Открытие спектроскопического метода для наблюдения солнечных пятен: Янсен — Локьер.

Механика

Принцип инерции: ряд противников Аристотеля в начале XVI в.

Параллелограмм сил: (предугадано Стевином) Вариньон и Ньютон.

Законы падения тел: Гюйгенс, Врен, Валлис.

Механическая теория теплоты: Майер, Кальдони, Сегэн, Джоуль, Мор, Гельмгольц.

Химическая механика: Мутье, Гартсманн и Джиббс.

Физика

Опыты с электрическим змеем: Франклин и де Ромас (1752).

Электрическое золочение и серебрение: Эльпингтон — Руольц (1841).

Электрический телеграф: Штейнгейт, Уитстон, Морзе.

Явление индукции: 1847, Гельмгольц — Томсон.

Телефон: 1876, Белль — Грей.

Фонограф: 1877, Эдиссон — Шарль Кроc.

Болометр: Ланглей и Бауэр.

Радиоактивность в соединениях тория: г-жа Кюри и Шмидт.

Химия

Кислород: Пристли, Шееле, Лавуазье.

Разложение воды: Кэвендиш — Монж.

Хлороформ: 1831, Субейрон, Либих, Гутрей.

Коллодиум: 1840, Муанар, Менар.

Талиум: Крукс — Лами.

Классификация элементов: 1864, Менделеев и Л. Мейер.

Стереохимия: Ле-Бель, Баум, Гофф*.

Ацетилен: Траверс, Вильсон, Муассон.

Биология

Теория остановки развития: Ж. С. Илер — Меккель (1812).

Ресничные мышцы в человеческом глазе: Мюллер и Руже.

Аналогия — череп и позвонок: Гёте, Ж. С. Илер.

Теория трансформизма: Гёте, Эр. Дарвин, Ж. С. Илер.

Естественный подбор: Дарвин — Уоллес (1858).

Теория клеточки: Шлейден, Распайль.

Антисептика: Гэрэн и Листер.

Бациллы чумы: 1894, Кит и Вереж.

Социология

Дифференциальная рента: Вест-Мальтус, 1815.

Появление принципов социализма: С.-Симон, Оуен.

Экономическое понимание истории: Маркс и Ле Плэ (Le Play) (?).

Математическая теория оборота: С. Джевонс — Вальрас.

Таблица эта заслуживает внимания, хотя некоторые сопоставления искусственны и даже прямо неверны.

По мнению Ментрэ, для такой одновременности возможны только три объяснения: 1) случайность совпадения, 2) умышленное соглашение (entente volontaire) ученых и 3) социальный детерминизм. Первые два предположения, как явно неправдоподобные, отпадают, и остается лишь третье. Все современные ученые данной специальности, стоящие на уровне знания данного момента, исходят в своем творчестве из аналогичных предпосылок; естественно, что они и приходят к аналогичным результатам. Я бы сказал так: у них однородные социологические условия для комбинационного поля творческой фантазии. В философии есть свой прогресс, своя непрерывность и закономерность развития, и в ней можно наблюдать аналогичную одновременность изобретений. Я приведу два примера, один из области метафизики, другой из области психологии.

28

Опровержение догматического реализма, т. е. доказательство, что понятие материи, никем не познаваемой, заключает в себе внутреннее противоречие, было дано одновременно и независимо друг от друга Беркли в "Treatise on the human nature"* и Колльером в "Clavis Universalis" в 1710 г., причем в высокой степени вероятно, что оба философа ничего не знали друг о друге. Разумеется, путь открытия способа доказательства у того и другого различен. Так, у Беркли нет антиномий бесконечности пространства и времени, которыми пользуется Колльер. Фрэзер пишет: "The coincidence is among the most curious in the history of philosophy"**. Идеи Беркли выросли из Локка, идеи Колльера — из Малебранша и схоластиков.

В 1884 г. Джэмс опубликовал знаменитую статью о природе эмоций, где развивал мысль об участии органических ощущений в образовании различных эмоций. Тремя годами позднее датский психиатр Ланге развил подобную же теорию. Но при близком рассмотрении оказывается, что обе теории имеют лишь самое общее сходство и выражение "теория Ланге — Джэмса" едва ли допустимо. Мы увидим ниже, что в истории философских систем, как в истории машин и научных открытий, есть своя непрерывная связь, и к области и тех и других изобретений применимы слова Бэкона: "Certo sciant homines artes inveniendi solidos et veros adolescere et incrementa sumere cum ipsis inventis"***.

XI. Прерывный и непрерывный моменты в процессе изобретения

История изобретений дает нам поразительное подтверждение приведенных слов Бэкона. Каждое изобретение через ряд непрерывных и прерывных усовершенствований развивается. Два изобретения А и В, различного порядка, сочетаются вместе и дают новый синтез С, другие два — Е и F, удачно комбинируясь, дают G и т. д. Но одинаково ошибочно рассматривать этот процесс как непрерывную интеграцию чуть заметных перемен и как резко прерывный переход от одного изобретения к совершенно другому. Всякое изобретение есть усовершенствование, но заключающее в себе рядом с моментом непрерывности, постепенности и черту творческую — прерывность, ибо комбинируются в новом синтезе элементы предшествующего изобретения качественно разных порядков. Так, искусственное добывание огня является революционным, резко прерывным по сравнению с предшествующей индустрией скачком в развитии техники. Миф о Прометее-изобретателе недаром лежит в основе истории техники и истории философии, — он похититель небесного огня и небесной мудрости. Добывание огня сразу открывало возможность для обособленных, диспаратных рядов изобретений: металлургия, архитектура, керамика, земледелие, мореплавание, торговля и т. д. Звенья каждого из этих рядов опять же могли давать основания для новых комбинаций между собою: постройка металлических домов, устройство хлебных эллингов и т. д. Ввиду сказанного нельзя согласиться со словами Араго: "Ошибочно думать (а я не вполне избег подобной ошибки), будто паровая машина есть простой объект, для которого надо непременно подыскать изобретателя. Кто изобретатель часов? Никто. Надо спросить, кто изобрел гири, маятник, часовой ход? В паровую машину входят

29

несколько капитальных идей, которые вышли не из одной головы". Ту же мысль развивает, как мы видели, Бурдо. Но ложность ее очевидна. Если в идею паровой машины вошло несколько капитальных идей, то все же каждая из этих идей, принадлежащая порознь одной голове, тем не менее капитальна, т. е. заключает в себе прерывный момент, "узловую точку", "мутацию" в эволюции изобретения. Если неправильно говорить, что книгопечатание просто изобрел Гутенберг, то правильно говорить, что до 1400 г. существовало печатание с деревянных досок карт и образов с надписями; что Laurent Coster стал разрезывать на отдельные буквы ксилографические доски, Гутенберг стал выливать буквы из металла, Шеффер ввел медные буквы (инкунабулы) и т. д., вплоть до стереотипа и ротационной машины XX в. Открытия разного порядка, комбинируясь, дают сложные машины (например, сочетание электрического двигателя с печатной машиной), и все это порождает своеобразное генеалогическое дерево изобретений, своеобразную многоветвистую диалектику технического творчества, притом количество открытий все с большим ускорением увеличивается благодаря все большему социологическому расширению комбинационного поля творческой фантазии в области техники. Можно провести некоторую аналогию между строительством систем и строительством машин. Смена философских систем давала и дает обильную пищу для остроумия изверившихся в могуществе разума нигилистов и скептиков. Они могут с наслаждением повторять бессмысленную остроту Ницше: "Философ думает, что ценность его философии лежит в целом, в строении, но потомство находит ценным только камень, из которого можно построить новое и лучшее здание, т. е. ценно для него именно то, что здание можно разрушить и все-таки оно полезно, как материал" ("Заблуждения философов", § 201).

Этому издевательству над человеческим разумом нужно противопоставить мудрые слова Пуанкаре: "Следует сравнивать ход науки не с перестройкой города, при которой старые здания беспощадно уничтожаются и замещаются новыми, но с непрерывной эволюцией зоологических типов, беспрестанно развивающихся так, что они становятся неузнаваемыми для глаз неопытного, но опытный глаз всегда находит в них следы предыдущей работы истекших веков". Слова эти всецело применимы и к истории философии. Изобретения философов также образуют частью непрерывную, частью прерывную, т. е. коленчатую, лестницу усовершенствований. По аналогии с эволюцией машин можно было бы изобразить и эволюцию философских аспектов на "машину-мира" ("Worldmachine"). Поясню это на примере генезиса "Критики чистого разума" Канта.

Гносеология Канта выросла: 1) из изучения в коллегии материализма древних (Лукреция). Он пишет: "Die Epicureer — die besten Naturphilosophen unter alien Denkern Griechenlands"*. В теории неба он пишет: "Теория Лукреция или, точнее, его предшественников Левкиппа и Демокрита имеет много сродства с моей теорией". 2) Из лейбнице-вольфовской философии. 3) Из изучения творений Ньютона. 4) Из скептицизма Юма. 5) Из чтения Локка, Беркли, Мопертюи и Колльера, Бэйля, Д'Аламбера. 6) Из изучения Платона. 7) Из изучения Аристотеля. Если объединить известным образом эти идеи, то окажется, что "Weltbild"** в "Критике чистого разума" можно рассматривать как

30

"мировую машину", в которой видоизменялись и совершенствовались отдельные части постепенно и которая образует у Канта лишь новый необычайный синтез. Однако мы увидим ниже, что философская система имеет отдаленную аналогию с машиной, организмом или поэмой.

ХП. Открытие и изобретение. Приспособляемость, находчивость и изобретательность. Как понимать природу философского изобретения

Я озаглавил мою книгу "Философия изобретения". Можно по этому поводу задаться вопросом о различии терминов открытия и изобретения. Файингер в своей книге "Philosophie des Als-Ob" (1911, стр. 149—150) проводит между этими понятиями такое разграничение. Источником открытия является гипотеза, которая находит себе подтверждение в данных опыта, так сказать, раскрывает перед нами некоторую естественную законосообразную связь данных опыта. Изобретение есть порождение фикции, искусственного понятия, вспомогательной конструкции мысли, которая имеет чисто "инструментальное" значение, являясь лишь эвристической уловкой, методологическим приемом. Так, закон тяготения есть открытие Ньютона, а дифференциальное исчисление — изобретение Лейбница. Так, мы открываем законы природы и изобретаем машины. Впрочем, и сам Файингер признает трудность разграничения. Я предпочитаю употреблять в расширенном смысле термин изобретение, ибо в нем подчеркивается творческий активный момент человеческой мысли (изобретательность ума). В открытии более подчеркивается эмпирическая данность новых областей физического или духовного мира. Нельзя сказать, что Колумб изобрел Америку или Вебер изобрел известный психофизический закон, как нельзя сказать, что Аристотель открыл силлогизм; поскольку речь идет о результате творческой работы, мы сохраняем это разграничение, но поскольку речь идет о процессе открытия, можно сказать, что в основе всякого открытия, если оно не есть случайная находка, лежит новое изобретение мысли, конструкция нового научного понятия.

Если всякое научное и философское изобретение есть прежде всего конструкция нового понятия, то оно, очевидно, глубоко отличается и от простой приспособляемости животного к новым условиям среды, и от находчивости обывателя в непривычной и затруднительной обстановке. Это можно пояснить на одном примере — преодоление трудности ориентироваться в лабиринте. Торндайк (Thorndyke), Портер и другие произвели ряд экспериментов над птицами (воробьи, американские кукушки) с целью исследовать их умение приспособиться к необычным условиям и их память по отношению к приобретенным навыкам. Они устроили ряд лабиринтов неправильной формы и с все возрастающей сложностью; в средине лабиринта помещалась пища. Кривая, выражавшая процесс приобретения привычек, строилась сообразно длине времени, потребного на прохождение лабиринта, и числу испытаний, причем оказалось, что после небольшого ряда опытов обнаруживалось быстрое и резкое ускорение времени прохождения, затем это ускорение сильно замедляется. При повторении опытов через месяц оказалось, что птицы, скорее приспособлявшиеся (воробьи), скорее забывали усвоенное, между

31

тем как приспособлявшиеся медленнее (американские кукушки) проявили через месяц более понятливости. См.: Pieron: "Evolution de la memoire".

Вот приспособляемость животного, в которой если и участвует интеллектуальная сообразительность, то в самой зачаточной и смутной форме. Лабиринты в паноптикуме и садовые лабиринты (например, лабиринт в Hampton Court, около Лондона, сделанный при Уильяме IV (1689—1702), служат испытанием находчивости обывателя, который в процессе искания выхода из лабиринта может руководиться не только памятью, но и некоторыми отвлеченными соображениями, конечно, довольно элементарной формы, касающимися исключительно данного случая. Для ученого проблема, подобная исканию выхода из лабиринта, может дать повод к постановке известного теоретического вопроса в общей форме. Именно подобный случай имел место, когда Эйлер обратил внимание на кенигсбергскую задачу семи мостов. Мемель у Кенигсберга разделяется на два рукава, до этого разделения он расширяется, в середине расширенной части находится островок, соединенный с берегами пятью мостами. Кроме того, имеются еще два моста — один через Мемель до водораздела и один в одном из образовавшихся рукавов. Задача заключалась в том, чтобы обойти все эти мосты один за другим, ни разу не возвратясь назад. Эйлер показал, что задача неразрешима, так как она противоречит одному из начал той геометрии положения, создателем которой (наряду с другими геометрами) он явился в труде "Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis" (1741). Здесь мы уже имеем не приспособление, не находчивость, а научную изобретательность — конструкцию нового понятия.

В основе изобретательности человека лежит сложная совокупность наклонностей и инстинктов (см. т. II, гл. V. "Генезис творческой воли"). Стремление к удовлетворению житейских нужд и свободная игра творческих способностей, как мы увидим, в равной мере принимают здесь участие. Мэзон (Mason) в превосходной книге "The primitive invention" устанавливает два вида изобретений: те, в которых удовлетворяются потребности, воздействующие снутри кнаружи (those who act from within the individual), такие, как голод, усталость, потребность в упражнении (Functionsbedurfniss) и половое влечение, и те, которые вызваны импульсами, действующими снаружи кнутри (противодействие холоду, диким зверям, врагам и т. д.), причем он отмечает, что у низших животных дисгармония со средою является минимальною, а у высших — максимальною, благодаря восприимчивости к большему количеству раздражителей. Мэзон устанавливает следующие стадии в развитии технических изобретений: 1) пользование естественными предметами (камень, зуб животного); 2) легкая модификация этого предмета; 3) модификация, создающая новое назначение, — камень-молоток; 4) перенос различных форм и структур на различный материал, например репродукция выдолбленной тыквы: а) в глине, б) в плетении, в) в дереве; 5) изменение формы предметов для различных назначений; 6) применение двигательной силы — человек, лошадь, текучие воды, пар, химические силы, электрические силы; 7) подражание машиной человеческой активности;

- приумножение человеческой силы механическими, например колесо;

- кооперативный аппарат, требующий соучастия многих людей.

32

Ни нужда, ни борьба за существование, ни заманчивые перспективы практических выгод не могут создавать новые изобретения, но они могут быть значительным побочным импульсом для интенсивной, но свободной игры творческих сил в умах изобретателей данного времени. Профессор Вальден указывает на тот толчок, который был сообщен изобретателям во Франции при Наполеоне I во время блокады Англии: "Сахарный голод и высокие премии, назначенные за изобретения, клонящиеся к его ослаблению, сопровождались изобретением "усовершенствованного метода добывания свекловичного сахара" (см.: "Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений", 1916, вып. II—III, "Об изобретениях и изобретателях", доклад проф. П. И. Вальдена). Поводом к изобретению парового молота Нэсмитом явилась нужда в молотах для сооружения машин необычайной силы для парохода "Great Britain"; прежние молоты оказались для этой цели недостаточными. И великие философские изобретения удостаивались премий, но главным образом в виде цикуты, костра или тюремного заключения. Изобретательность развивается всегда изнутри кнаружи, от творческих потенций человеческого духа к его актуальным проявлениям; значение внешних возбудителей в этом процессе, разумеется, весьма велико, но они никогда не могут всецело обусловливать конечный результат — удачное открытие.

Признавая, что нужда есть мать изобретения, Мэзон в то же время указывает, что в процессе его образования играет важную роль и свободная творческая игра духовных сил человека — его ума, комбинационной способности, ловкости и т. д. Так, игры детей и игры первобытных народов служат почвой для развития изобретательности. На роль детских игр в истории изобретений впервые указал Лейбниц; в новейшее время Гроос подробно исследует роль умственного эксперимента в детских играх. Мэзон сообщает, что, например, эскимосы при занятии китоловством создают особые фиктивные задания, в которых нужно проявить проворство и изобретательность при воображаемом преследовании животного.

По мере восхождения к более высоким, тонким потребностям человека, каковы религия, искусство, наука и философия, формы изобретения углубляются, но механизм изобретательности в основных чертах остается тем же.