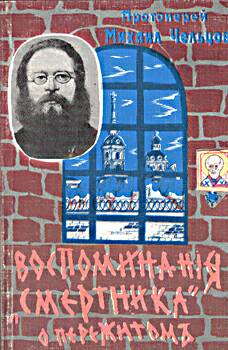

Михаил Чельцов

ВОСПОМИНАНИЯ СМЕРТНИКА О ПЕРЕЖИТОМ

Оп.: Москва, изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1995 г. 160 с.

Оглавление: Воспоминания 1918-1922 гг. - Воспоминания

смертника 1922 г. - О муч. Сергии Шеине. -

Послание патр. Тихона 28.2.1922. - Послание митр. Вениамина.

- Распоряжение Ленина об изъятии ценностей. - Из

писем того времени.

Его выступление на процессе 1922 г. (уп., что был членом группы 32).

Предисловие

Одним из главных эпизодов страшных гонений, обрушившихся на Церковь после установления

в стране безбожной власти был открытый суд в 1922 году над петроградским митрополитом

сщмч. Вениамином и группой духовенства и мирян, в число которых входил автор публикуемых

воспоминаний прот. Михаил Павлович Чельцов. Также приговоренный к расстрелу, он

тогда был помилован и мученический венец получил позднее – был убит в ночь на

Рождество 1931 года.

Одним из главных эпизодов страшных гонений, обрушившихся на Церковь после установления

в стране безбожной власти был открытый суд в 1922 году над петроградским митрополитом

сщмч. Вениамином и группой духовенства и мирян, в число которых входил автор публикуемых

воспоминаний прот. Михаил Павлович Чельцов. Также приговоренный к расстрелу, он

тогда был помилован и мученический венец получил позднее – был убит в ночь на

Рождество 1931 года.

Чельцов пользовался в Петрограде большой известностью.

Родился он в Рязанской губернии, в семье священника деревни Кикино в 1870 году,

учился в Рязанской семинарии, а затем – в Казанской Духовной Академии, которую

закончил в 1894 году, преподавал в Калуге и только в 1898 году переехал с семьей

в столицу, чтобы защитить магистерскую диссертацию «Церковь Королевства Сербского».

Проработав три года епархиальным миссионером и столько же в канцелярии обер-прокурора

Синода, с осени 1903 года о.Михаил служит в церкви Института гражданских инженеров

и читает в институте курс богословия, который пользуется у студентов большим успехом,

благодаря своему живому и убедительному изложению. Отец Михаил также занимается

творчеством. Он пишет в журналах статьи, издает брошюры и книги, среди которых

есть довольно объемистые и серьезные: «Единоверие за время столетнего существования

в Русской Церкви» (1900), «Современная жизнь в расколе и сектантстве» (1905),

«Христианскоемиросозерцание» (1917). Батюшка часто выступал на религиозно-философских

и церковных собраниях.

В 1920 году прот.Михаилу пришлось перейти из закрытой

институтской церкви в Троицкий Измайловский собор, где он был пять лет настоятелем,

одновременно читая лекции на Высших Богословских курсах. В 1919 году отец Михаил

был избран председателем Епархиального совета и оставался в этой должности до

своего последнего ареста. Из-за этой должности он был арестован во время заранее

запланированной властями акции по грабительскому изъятию церковных ценностей,

истинной целью которой было запугивание верующих и уничтожение русского духовенства.

Сорок дней и ночей провел он в камере смертника на Шпалерной. После нескольких

лет заключения о.Михаил был настоятелем вскоре взорванной Мало-Коломенской церкви

Воскресения Христова.

Летом 1929г. нелегально

прибыли из заграницы в Ленинград два бывших офицера и вывезли из СССР графинюЗ.

Отец Михаил, бывший ее духовником, служил напутственный молебен. По прибытии в

одну из западных столиц графиня всем рассказала детали своего бегства, что советская

агентура передала в ОГПУ. В августе 1930г. был арестован о.Михаил, всего

было схвачено около сорока лиц из знакомых графини.

После единственного допроса о.Михаил говорил сокамернику

в тюрьме на Шпалерной, что следователь его предупредил, что его, бывшего «смертника»,

теперь безусловно ждет расстрел. Страдалец за веру православную спокойно говорил:

«Мне шестьдесят три года; прожита жизнь не всегда легкая. Дети уже выросли и мне

надо радоваться, что Господь посылает мне этот конец, а не старческий недуг и

многолетние страдания на одре болезни... Вы еще молоды, а меня Господь к Себе

призывает таким благословенным путем». Через несколько недель о.Михаил и еще пять

человек были расстреляны по этому делу. Сегодня он молится за нас и землю Русскую

перед Престолом Господним.

По статье В.В.Антонова (Санкт-Петербургские епархиальные ведомости,

вып.10, ч.1, 1992)

ВОСПОМИНАНИЯ 1918-1922 ГОДОВ

ПЕРВЫЙ ОБЫСК

Январь

1918 года. Царят уже большевики и повсюду нагоняют страх и трепет. Из боязни вооруженных

сопротивлений в самом городе, они ищут везде и у всех всякого рода оружие. Я никоим

образом не думал, что оружие или сохранение его они предположат и у нас – православных

священников. Но у страха глаза велики. Подвергся обыску и я. Был зимний вечер,

– так часов восемь-девять. У меня собрался причт Троицкого Измайловского собора:

обсуждали подробности нашего участия в устраивавшемся тогда, а потом и состоявшемся

весьма грандиозном всегородском многочисленнейшем крестном ходе из всех церквей

к Александро-Невской Лавре, а от нее – к Казанскому собору. Настроение у нас у

всех было довольно-таки приподнятое, бодрое и даже, пожалуй, дерзновенное.

В связи с этим крестным ходом по городу ходили

самые разнообразные слухи. Говорили, что большевики его не допустят, т.е. как-либо

предотвратят: тогда так еще было свободно, что ни о испрашивании разрешения у

начальства на него, ни о запрещении его большевиками не могло быть и речи. Если

же мы пойдем, то в нас будут стрелять из холостых орудий, чтобы возбудить панику

и вызвать народное возмущение, чтобы потом как следует расправиться со всем духовенством

и церковниками как бунтарями. Уверяли, что нашим крестным ходом замышляют воспользоваться

политические враги большевиков и стрельбой и всякого рода провокацией направить

религиозное шествие на возбуждение против большевиков. И другое многое передавалось,

и все, как обычно полагается, «из самых верных источников». Мы – церковные люди

– бодрились, но все-таки побаивались возможных тяжелых эксцессов. Поэтому, например,

и я приготовился к участию в этом ходе исповедию...

Собрались и толкуем. Семьи не было; она уехала

от начавшейся голодовки в г.Ряжск; со мной оставался лишь старший сын Павел. Часто

заходил кто-либо из служащих в институте, особенно Мария, жена церковного сторожа,

прислуживавшая нам при нашем питании. Вероятно, от нее прослышали мы, что в институте,

как в самом здании, так и в частных квартирах служащих (а я жил на казенной квартире

– Забалканский пр., №29), идет обыск. Это известие не только нас не смутило,

– так еще были мы непривычны к этому искусу жизни, – но мы даже посмеялись. Кто-то

заметил, а не придут ли с обыском и к нам и как-де отнесутся, увидев собрание.

Но я, помню это хорошо, это замечание с горячей категоричностью отверг, заявив:

«Зачем они пойдут в квартиру священника, – разве не ведомо всем, что священники

по их духовным законам не имеют права держать у себя оружия...» И на этом мы успокоились,

продолжая заниматься своим делом. Так мы были наивны в то время.

Но наивность наша скоро должна была получить практическое

вразумление. Является в квартиру покойный теперь смотритель института М.Н. и твердо

заявляет, что сейчас с обыском придут и ко мне. Это известие нас уже несколько

смутило, – особенно моих гостей, застигнутых в чужой квартире. Но все-таки мы

продолжали недоумевать, что это за обыск у священника, как, где и что «они» будут

искать. Но как был стол у нас с чайной посудой и листом бумаги – набросков нашего

маршрута для крестного хода, так все продолжало оставаться и теперь: убрать или

замаскировать что-либо мы не думали.

Действительно, через несколько минут являются трое

неизвестных с ружьями, в сопровождении нашего смотрителя, – с шумом и лязгом,

в фуражках на голове. Они довольно-таки грубо и громко спрашивают у меня, как

указанного им хозяина квартиры: нет ли у меня какого-либо оружия, предупреждая

тут же, что если я скрою имеющееся и они его у меня найдут, то я строго и сурово

буду за это наказан. Получив от меня заверения об отсутствии у меня такового,

они обошли столовую и мой кабинет, поверхностно осматривая видимое, ничего не

касаясь и не беря в руки. Я думал, что этим все дело и кончится. Но нет. Они поодиночке

стали подходить к каждому из нас и, предложив нам в довольно деликатной форме

поднять кверху руки, стали ощупывать нас, водя руками по одежде нашей, начиная

сверху и донизу, и опять-таки ни в карманы наши не лазая, ни раздеться или распахнуться

нам не предлагая.

Настроение во время обыска мною

переживалось какое-то странное: здесь было и немало возмущения за это наглое недоверие,

тут была и брезгливость при обшаривании хотя бы одежды, и смешно было смотреть

на людей, занимающихся, как тогда казалось, пустяками. Но только страха или какого-либо

опасения за свое положение и за последствия обыска не было нисколько. Все-таки

по уходе обыскивавших мы все чувствовали себя не в своей, что называется, тарелке,

и скоро мои деловые гости ушли домой, и не только потому, что задача нашего собрания

была выполнена... Неловко, тяжело, обидно было за все...

ПЕРВЫЙ АРЕСТ

Конец

июля 1918 года. Я в деревне у отца, на родине, куда приехал за семьей, чтобы вместе

с ней ехать в Питер. И в деревне было далеко не радостно и не спокойно. У кого-то

из знакомых мужиков отобрали землю, того-то обидели в хозяйстве и т.п. С одной

стороны слышатся жалобы и виднеются слезы; с другой стороны наблюдается все возрастающее

нахальство, грубость, всякого рода угрозы и насилия. Неспокоен и старец-отец,

пятьдесят лет просвященствовавший в одном селе: ему жаль одних, горестно за других,

больно же за все возрастающее в селе хулиганство, междоусобие, даже драки. «Нам

все теперь позволено», «все наше», «теперь нет господ», все чаще и громче, все

циничнее и разрушительнее для сельского мира раздающееся, сильно волновало старца-священника.

А тут и в церкви, на его смелые и громкие проповеди о грехе всякого беззакония,

на его требовательный призыв не покидать веры отцов и не вводить новых грубых

прав, – послышались грубые и дерзкие, громкие замечания вроде такого: «будет тебе,

отец, морочить народ...» И хотя это слышалось не от коренных сельчан, а от распропагандированных

москвичей, но и они были еще не так давно духовными детьми старца-священника,

и он знал, как это семя зла быстро растет и распространяется. И отец заметно страдал

и, несмотря на свой крепкий, молчаливый, все в себе переживающий и таящий нрав,

нередко прорывался горькими сетованиями о настоящем и вздохами о еще более печальном,

быстро грядущем будущем...

При такой духовной и внешней обстановке я получаю

письмо из Питера, что здесь с духовенством неспокойно: арестован и неизвестно

куда отвезен вскоре после Ильина дня о.Философ Орнатский [1],

что грозят и другими арестами духовенству и они в страхе стараются выехать куда-либо

подальше. И делается приписка, что и для меня было бы лучше не спешить с приездом

в Питер и остаться пожить в деревне, пока, быть может, все уляжется и станет безопасным.

Прочно закрепилось в моей памяти настроение мое

после этого письма. Вот, подумал я, и даже высказал в семье, начинается и для

нас... Что начинается, это еще не сформулировалось в определенных положениях,

а тем более не представлялось в тяжелых последствиях; самое большее предполагалось

– это тюрьма с возможно продолжительной высидкой. И письмо не только не смутило

меня, но как-то приподняло, воодушевило, мне захотелось самому пройти через это

горнило ареста. И я даже высказал в семье, что, если будут аресты, то, конечно,

мне не миновать их хотя бы потому, что я в то время был председателем Епархиального

совета.

Не помню, чтобы отец или семья особенно были поражены

этим письмом и открываемыми им недобрыми перспективами. Поэтому, кроме одного,

мельком мне сказанного отцом совета: «А не лучше ли тебе, Миша, остаться в семье

и священствовать здесь, вместо меня, хотя пока, на время», – я ни разу не слышал

не только уговора, но даже и маленькой просьбы не ехать в Питер. Как было назначено,

так мы и выехали, и в день Преображения Господня мы всей семьей были уже в Питере

на своей казенной квартире. Да и в селе такая далеко не радостная и немирная вырисовывалась

картина, что не было ничего побудительного, чтобы оставаться в селе...

В Питере пока все было видимо спокойно. Об о.Орнатском,

правда, ничего не было слышно; ходили всякие слухи и даже очень печальные – будто

бы расстреляли его; но им старались не верить. Других же арестов пока не было,

и мы, как истые неунывающие россияне, успокоились, отдавшись своим обычным занятиям

– служебным и семейным.

Не более как дней через десять начинаю слышать,

что в городе стали арестовывать священников. И так приблизительно числа 18-20

августа (по ст.ст.) в воскресенье, часов в 8-9 утра, ко мне на квартиру является

незнакомый мужчина и взволнованно начинает просить меня пойти отслужить Литургию

позднюю в церковь св.Екатерины, что на Старо-Петергофском проспекте, и тем выручить

прихожан ее из тяжелого положения. Здесь же передает, что в эту ночь все три их

священника были арестованы и куда-то увезены и что еще тогда же арестованы священники

там-то и там-то, и перечисляет мне, так что оказывается – в нашем Нарвском районе

неарестованным остался лишь один я, да еще два-три монаха из Ново-Афонского подворья.

Тяжела была эта весть; но не унынием и страхом

во мне она отразилась, а какой-то бессильной злобой на большевиков и решимостью

им доказать, что арестами они нас не испугают. К этому присоединилось какое-то

внутреннее уверение, что если меня одновременно со всеми другими не арестовали,

а арестовывали не по случайному выбору, а огулом, то значит меня исключили из

числа подлежащих аресту и теперь не арестуют... Я дал согласие идти и отслужить

Литургию в Екатерининской церкви. И жена хотя и высказала опасение, как бы эта

моя служба не навлекла на меня внимание и гнев большевиков и не подвергла бы меня

опасности ареста, но сознавала, что я не должен отказываться от служения и должен

идти. Быстро собрался и пошел.

Народу молящегося, помню, в церкви было немного.

Испуг, навеянный большевиками за содержание веры и, тем более, за церковность,

теперь, при таком массовом и активном противлении их Церкви, охватил громадное

большинство наших былых прихожан. Служил я с каким-то особенным подъемом и воодушевлением.

Мне хотелось самим служением ободрить молящихся, утешить их и показать им, что

нечего и не следует бояться, думая, что Христос не с нами. На эту же тему говорил

и проповедь. Заметно было, что молящиеся сильно страдали, искали в Церкви и прямо-таки

требовали от меня духовной поддержки и подкрепления, во время проповеди многие

плакали. После Литургии я заходил к семьям арестованных священников; там была

полная растерянность при совершенной неизвестности о судьбе их. Домой я пришел

духовно удовлетворенным, но от всего пережитого взволнованным.

В этот ли вечер, в воскресенье, или на другой день,

в понедельник, было в здании бывшего Исидоровского епархиального училища собрание

всех преподавателей наших духовных учебных заведений для обсуждения вопроса о

начале учебных занятий при нашей действительности. По обязанности председателя

Епархиального совета, был на нем и я. Конечно, это массовое изъятие духовенства

было животрепещущей темой частных разговоров. Удивлялись тому, что я обойден этою

«милостью» большевиков; предсказывали путь следования моим собратиям и советовали

мне несколько ночей не ночевать дома.

Теперь уже выяснилось, что арестовывали не определенных

личностей, а всех, кого «они» считали за врагов своих и коих нужно наказать за

только что совершенное убийство Урицкого, – арестовывали буржуев и духовенство,

коих находили дома во время ночных обходов по квартирам. То же самое, что и другие,

мне говорил и советовал встретившийся на Невском мой бывший ученик по школе Штейнберга

Юденко, и даже настойчиво предлагал идти к нему ночевать. Я упорно отказывался,

шуточно ссылаясь, что раз меня помиловали большевики, меня не возьмут и теперь;

а у самого была какая-то спокойная уверенность, что от Бога не уйдешь. Пришел

я ночевать домой.

Спать легли спокойно. Быстро и крепко все заснули

и не сразу услышали резкие звуки звонка и сильные толчки в дверь. Отпираю и у

дверей на площадке вижу двоих невооруженных, мне не известных лиц, а за ними смотрителя

нашего, инспектора института А.К.Павловского, его помощника М.В.Красовского и

сына директора В.В.Косякова. Трое последних, как они мне сейчас же заявили, были

в положении уже арестованных. Мне был предъявлен ордер без указания в нем моей

фамилии, а с общей пометкой на обыск и арест всякого. 3ашли в квартиру. Начался

обыск. Почему-то у меня в ту ночь не горело электричество. При начинавшемся рассвете

не было особенно темно.

Помню предъявившего мне ордер: это был, заметно

по фигуре и выражению лица, простоватый и добрый рабочий с фамилией Никифоров,

не по дикому, неистовому фанатизму большевика, а скорее по отправлению приказания

творивший свое дело. Обошел он две-три мои комнаты, спросил, нет ли у меня оружия,

ни до чего не коснулся и стал выходить из квартиры. Я в недоумении и растерянности

спрашиваю: «А мне – что?» – и получаю в ответ: «А Вас за что арестовывать, ложитесь

спать». Все это продолжалось не более пяти-шести минут. Мои семейные не успели

одеться, чтобы быть свидетелями всего происходящего, как я, заперев дверь за ушедшими,

обратился к жене со словами: «Ну, вот видишь, что аресты духовенства меня не касаются,

я свободен». Снова легли спать.

Не прошло и часу, не успели еще после пережитого

волнения успокоиться, как слышим опять звонок. Совсем не предполагая теперь ничего

недоброго и недоумевая, кто бы теперь, на рассвете, так рано мог звонить, иду

отпирать дверь. Отворяю и... вижу перед собой того же самого Никифорова, но уже

одного, и слышу от него какое-то растерянное требование одеваться мне и следовать

за ним. «Когда я сказал, что Вас я не взял, то мне сказали, что его-то нам и надо»,

– как бы в оправдание своего второго визита ко мне говорит он.

Итак, значит, и меня арестовывают. Но что же это

означает? Как понять и растолковать, что сразу ареста не произвели? Как будто

мой арест не из особенно нужных; не недоразумение ли это какое-нибудь, которое

быстро рассеется. Но с другой стороны, чьи-то слова: «А его-то нам и надо», –

как будто грозны и внушительны... Однако первое, как более успокаивающее, преобладает

над вторым; успокаиваю семью надеждой на скорое возвращение и иду за моим стражем.

Приводит он меня в прежний участок на 3-ей Роте,

д.№8 или 10, вводит в узкую, но длинную комнату – арестантскую, с решеткой

в одном окне и с широкой – во всю длину комнаты – деревянной настилкой для лежания,

на высоте 1-1,5 аршина от пола. Тут теперь при свете уже начавшегося утра вижу

своих институтских знакомцев, кроме Красовского, после допроса отпущенного домой,

и некоторых других известных мне мужчин. Всех было здесь человек двадцать пять-тридцать.

Встречи и разговоры невеселые; все сводятся к одному: забирают в качестве заложников

за убийство Урицкого. Опасного как будто нет ничего, но и веселого совсем ничего

не предвидится...

Скоро, минут тридцать-сорок спустя, ведут меня

к допросу. Допрашивал молодой человек, лет около тридцати, в полувоенном одеянии,

по виду из подпрапорщиков военного времени. В его вопросах не было ничего грозного,

предвещающего опасность, но и ничего определенного, что бы раскрывало, хотя бы

отчасти, за что и почему арестован. Допрос краткий, самый общий, и возвращение

снова в арестантскую.

Не ожидал ни я, ни мои новые однокамерники этого

конца. Мне все почему-то думалось, что меня на допросе же освободят; а мои товарищи

по несчастью определенно заявляли, что за что же священника будут держать в тюрьме.

Так в то время было сильно и живуче мнение о неприкосновенности личности священника,

и это при сильно развивающейся проповеди неверия и безбожия от самых сильных и

властвующих большевиков...

Камера была настолько узка, что двоим ходить по

ней было нельзя: встречи были затруднительны. Поэтому приходилось или стоять,

или лежать. Но и лежать на голых досках, без всякого захваченного из дома (так

было у большинства из нас, в том числе и у меня) подголовья, было тяжело и больно.

Хорошо было бы после бессонной ночи заснуть, но душевное волнение, при непривычном

аресте, при тяжелой внутренней и внешней обстановке, не давало действия сну.

Шли разговоры, гадания, рассказы о слышанном за

последние дни, гадания об ожидающем нас. После данных нам допросов все единодушно

решили, что скоро нас не отпустят. Но неужели нас надолго оставят в этой конуре?

Да в ней задохнешься. Но куда же нас отведут? Не в тюрьму же? Ведь мы не преступники

какие-нибудь. Можно ли известить родных о нашем положении, написать им; могут

ли они принести спальное белье и что-либо поесть. Все вопросы и недоумения и никакого

на них ответа, тем более успокоения. А тут, где-то невдалеке, раздавались какие-то

не то стоны, не то крики кого-то избиваемого или пьяного, а, может быть, и сумасшедшего.

Не помню, давали ли нам что-либо поесть или попить,

как будто бы нет. Хорошо помню, что поставленный у дверей нашей камеры сторож,

по просьбе некоторых из нас, приносил откуда-то холодную воду и в металлической

кружке подавал для питья. Я с собой не захватил ничего ни из спального белья,

ни из съедобного. Мои институтские друзья были более предусмотрительны и усиленно

угощали меня бывшими у них белым и черным хлебами в разных видах.

Русский, а, может быть, и всякий человек, находящийся

в таком, можно сказать, некрасивом и стеснительном положении, бывает изворотлив

и лукаво-находчив. И мы нашли скоро доступ к сердцу и милости кого-то из нашей

стражи через обещание пополнить его карман и подкормить его голодающую семью.

И часам к десяти-двенадцати дня стали поступать приношения к некоторым от их домашних.

Появилась надежда на некоторое облегчение нашего положения. Требовалось увеличить

это облегчение.

В нашей малюсенькой камере от жары и духоты нечем

было дышать, а от невозможности хоть немного двигаться появились боли в ногах

от стояния и в теле от лежания. Не знаю, через кого и каким образом, но все-таки

добились того, что часам к трем дня нас выпустили из нашей камеры в большую комнату,

напоминающую некий зал, с открытыми и без всяких решеток окнами, выходящими на

3-ю Роту. Предварительно взяли с нас слово, что мы не будем подходить к окнам

и тем более разговаривать с проходящими по улице. Вот еще какое доверие было в

то время к интеллигенции и буржуям! Еще не смотрели на них, – по крайней мере

все из так называемых пролетариев, – как на злодеев, коих нужно мучить и казнить.

Большое удовольствие нам доставила, показавшаяся

нам в то время великой, столь маленькая свобода. Еще радость увеличилась, когда

стали в передней комнате, как бы прихожей перед нашим залом, появляться наши родные

с приносом белья и обеда. И при этих свиданиях наши охранители относились к нам

по-человечески, доверчиво. Нам не мешали разговаривать, одного лишь потребовав

от нас чтобы не переходили за черту, отделяющую нас от передней, а равно и наши

посетители к нам не проникали, что мы все в точности и самым добросовестным образом

выполняли.

Не помню, о чем я говорил; помню, что ни у меня,

ни у жены не было уныния и, тем более, страха. К тому же она и другие пришедшие

с ней институтские барыни сообщили нам, что студенты института возмущены нашим

арестом, что они начинают уже хлопоты о нашем освобождении, давая за нас поручительства,

какие в данных случаях полагаются. Сообщили, что послана директору института Василию

Антоновичу Косякову в Москву, где он в то время находился, телеграмма с извещением

о случившемся и с просьбой начать хлопоты о нашем возвращении. Это нас, институтских,

сильно приободрило и окрылило надеждами. Расстался я с женой и знакомыми уверенный,

что скоро снова буду дома.

Часов в пять дня нас опять пригнали

в нашу камеру и заперли. Все мы большие эгоисты. Когда события или известия те

или иные нас не касаются, мы их как бы не замечаем вовсе, они для нас как будто

не существуют. Все мы и до сегодняшнего дня слышали о многочисленных арестах в

связи с убийством Урицкого, но они для нас как будто не существовали. Теперь,

запертые в свою камеру после свидания с родными, мы оказались погруженными в пересказ

и переживания сведений с воли об этих арестах.

Многочисленность тех из них,

о которых нам передали, и не меньшее число нами теперь воспомянутых, нас поразили.

Стало ясно, что начался красный террор; забирают заложников; предложены к устроению

концентрационные лагеря. Но только ли? И вчера на свободе мы слышали, и сегодня

на свиданиях нам передавали, что многие арестованные как-то пропали, нет о них

никаких сведений. Где же они? Сначала шепотком, а потом вслух стали передавать

о расстрелах, об отвозе на баржах в море и потоплении там.

Вести нерадостные, и думы пошли мрачные. Невольно

являлся вопрос: а что ожидает каждого из нас? В ответ на это становился другой

вопрос: а кого же расстреливают? Т.е. с кем борются большевики? Кого они считают

предназначенными к уничтожению своими врагами? Я-то, т.е. каждый из нас, – к какой

категории принадлежу: расстреливаемых, высылаемых, запираемых, освобождаемых?

Каждый, приводя по памяти лица, с которыми, по

слухам, большевики так или иначе покончили, сопоставлял себя с ними и... то уверялся,

что не его класса и положения людей постигает та или иная кара большевистская,

следовательно, и его, если и постигнет, то уж не расстрел, нет, быть может, и

в лагерь сошлют, быть может, освободят; то как раз обратное казалось ему: именно

его и нужно большевикам, его-то и уничтожат. Примеры предшественников для всех

классов и категорий и с судьбой всяких исходов у каждого из нас бродили перед

глазами. Все-таки преобладало бодрое настроение: один другого утешал и старался

уверением другого в благополучном окончании ареста успокоить больше самого себя.

Бессонная ночь, утомление дня и все пережитое повалили

нас на наши доски, и скоро мы успокоились сном. Вопрос, что с нами будет, и даже

более близкий и интересный: долго ли нас продержат в этой клетушке, когда и куда

отправят, так и остался без всякого ответа. Часов в пять-шесть утра нас будят.

Приказывают собрать вещи и выходить. Идем на улицу 3-ей Роты. Выстраиваемся в

ряды и, окруженные небольшим – человек пять- шесть – отрядом каких-то вооруженных

оборванцев, идем. Нас приводят на 10-ю Роту в большой дом, помещают в большой

комнате обычного дома и оставляют под надзором одного сторожа.

Никого, кроме нас, – а нас было человек двадцать,

– в комнате не было. Нередко проходили через эту комнату – очень просторную, но

почти без всякой мебели для сидения – какие-то, по-видимому, занятые службой люди,

все более из породы самых настоящих пролетариев, в буквальном смысле этого слова.

С любопытством осматривали нас; конечно, я в своем одеянии привлекал их особенное

внимание, но никто никаких замечаний и тем более бранных слов не изрыгал даже

и по моему адресу. Часа через два нас опять без всяких допросов повели наверх,

на второй этаж. И тут на лестнице какой-то тип в солдатской шинели обругал меня,

и злобно-таки.

Во втором этаже, в комнате небольшого размера,

мы нашли таких же горюнов, как и мы, ранее нас сюда приведенных. Среди них оказались

знакомые мне лица. Было тесно, жарко (стоял жаркий августовский день). Пробыли

мы здесь до двух-трех часов дня. Не помню за это сидение ни каких-либо разговоров,

ни встреч; как будто бы все были погружены в свои думы, переживали такое состояние,

когда не хочется ни с кем ни о чем говорить. Помню, что ко мне здесь все относились

как-то особенно участливо и любовно. Уверяли, что со мной никакой беды случиться

не может. Проникла и сюда весть, что обо мне хлопочут студенты и директор... Сидели

все смирно, стеснялись даже к окну подойти...

Часа в три дня стали вызывать некоторых из сидящих.

Вызвали и инспектора института проф.А.К.Павловского, через полчаса повели и меня.

Вел страж с винтовкой. Проходя по коридору, я увидел В.А.Косякова и обрадовался.

Ну, думаю, значит хлопоты увенчались успехом; сейчас, соблюдая формальности, меня

допросят и отпустят. Поэтому почти с полным спокойствием я вошел в комнату допроса.

В ней, за большим столом обычного канцелярского формата, сидели двое – один рабочий,

как потом говорили, из экспедиции, другой – из нерабочих, еврей, по-видимому,

из интеллигентов, лет двадцати двух-двадцати трех. Допрос с меня стал снимать

председательствующий рабочий.

Первые вопросы отпечатанной на машинке анкеты были

обычные: имя, фамилия и т.п., а потом шел вопрос о партийности. Когда я сказал,

что я беспартийный, то молчавший доселе еврей громко и злобно заметил: «Знаем

мы вашу беспартийность; вы из Союза Русского Народа – черносотенцы». Уверенный

в благоприятном для меня решении вопроса о моем выходе отсюда, я этому замечанию

не придал значения.

Спокойно и совершенно по совести справедливо отрицательно

ответил и на следующие вопросы о моем отношении к бывшему тогда чехословацкому

с Колчаком натиску на большевиков. Ответ мой заметно добро подействовал на председательствовавшего

рабочего, вообще во время всего допроса относившегося ко мне с заметным сочувствием,

– до самого последнего вопроса, где мой ответ раздражил и его.

Теперь же он только переспросил меня, почему же

я не сочувствую этому натиску. Еврей же, предупреждая мой ответ, с еще большей

злобой изрыгнул: «Вот когда вас арестовали, вы тут и против Колчака. Врете вы

все. Выпусти-ка вас на свободу, первые будете за него».

Резко и вызывающе сделанное замечание раздражающе

подействовало на меня, и я отвечал и тому, и другому то, что впоследствии не раз

повторял при других допросах в ответ на подобные вопросы и замечания. Я сказал,

что, как русский, я знаю, что всякие иностранцы, идущие к нам с солдатами, конечно,

расходуются всячески и людьми, и деньгами не из бескорыстной любви к нам; делают

это, чтобы потом властвовать над русскими людьми, как над рабами, забирая отовсюду

все наши естественные и культурно-художественные богатства.

Председательствовавший рабочий задал мне следующий

вопрос: как я отношусь к власти большевиков. Я ответил, что признаю ее. Опять

еврейчик со злобной раздражительностью высказался в том духе, что признаете-де,

коли арестовали вас. Тут меня дернуло высказаться, что всякая власть от Бога,

следовательно, и власть большевиков, – что и дурные власти подаются в научение

и наказание или от Бога попускаются и что та или другая власть по заслугам народа.

Тут опять еврейчик перебил меня замечанием: что же-де, большевики от вашего Бога,

что ли? Никакого Бога они не признают. Так значит, они в наказание народу?

3аметно раздражение моего еврейчика усилилось,

неприязнь ко мне росла, но я как-то оставался к ней равнодушен, хотя, как потом

стало известно, я своими ответами и особенно своим разглагольствованием все более

и более проваливал себя и удалял от свободы. Окончательно же я себя провалил и

засадил в тюрьму своим ответом на последний вопрос анкеты: чем, я думаю, можно

спасти Россию? Я искренне и безбоязненно ответил, что верой и религией.

Такой мой ответ как громом поразил большевиков.

Его они уже никоим образом не ожидали; не ожидали перенесения политического допроса

на религиозную почву, да еще перед ними, которые так открыто не только отказались

от религии, но всячески поносили ее и издевались над ней. Раздражился и мой рабочий.

И началась тут у нас перекрестная перестрелка-беседа:

я все твердил им о христианстве как единственной силе, спасающей людей и теперь

для выведения России из нестроений и бед необходимой, мне же оба мои большевика

все твердили о коммунизме большевиков.

Разговор на эту тему продолжался не менее получаса.

Горячились те, горячился и я. Те могли горячиться, а я позабыл, где я и с кем

говорю, да еще в такой обстановке. 3акончил беседу-допрос еврейчик громким приговором:

«Если бы моя власть, я бы всех вас (и тут он показал руками, как бы всех нас он

разорвал на клочки). Вы там на колокольнях пулеметы ставили, царя защищали, народ

убивали...» И многое другое кощунственное.

В то время отовсюду можно было слышать, что на

время Февральской революции на колокольнях наших церквей были поставлены, конечно,

с разрешения священников, пулеметы, из которых стреляли в народ. Я доселе остался

при убеждении, что этого не было, за исключением Исаакиевского собора, где, по

слухам, пулеметы поставлены были еще до революции по соображениям защиты города

от немцев. Эту клевету о церквах и храмах сознательно распространяли с провокационными

целями враги наши. И я сам, в дни Февральской революции не раз ходивший по улицам,

ничего подобного не видел и не слышал про стрельбу с колоколен из пулеметов.

Допрос кончился, и меня повели. И я чувствовал,

даже, пожалуй, ясно сознавал, что меня ведут не на освобождение. Проходя по коридору,

я опять увидел Василия Антоновича и услышал от него: «Ну, что же, освободили?»

– но в ответ ему мог только горько улыбнуться. Перемена в моем положении произошла,

но только в том, что из светлой комнаты, сравнительно с небольшим населением,

меня бросили в подвальное помещение, где подобными мне врагами отечества было

так набито, как в бочке с сельдями...

Мрачная комната подвала, с низким

потолком, одним, уже с решеткой, окном в сад. Подневольным посельникам в ней было

так тесно, что в буквальном смысле негде было сесть. Или стояли, прислонившись

к стене, или полусидели на полу, один пригромоздившись или даже улегшись на другого.

У стены, противоположной входной двери, было расположено нечто вроде широкого,

во всю длину стены, стола наподобие тех, которые бывают у портных в их мастерских.

Первое, что бросилось мне в глаза, это примостившиеся

у двери трое монахов соседнего со мной по Ротам подворья Ново-Афонского монастыря.

Эти знакомые лица немного приободрили меня, тяжело пораженного такой ужасной обстановкой

и еще более опечаленного таким нерадостным исходом моей надежды на освобождение.

Стал искать я место, где бы мне примоститься. Но чьи-то руки подхватили меня и,

толкая других, повели меня к столу, как более почетному и удобному месту тюремного

жительства.

Обитатели этой комнаты здесь были уже не первые

сутки, по крайней мере, некоторые из них, поэтому появление мое к ним было прибытием

нового человека, как будто бы с воли. Начались вопросы... Но что я мог сказать?

Я по обычаю своему стал утешать всех надеждами на скорое освобождение, несмотря

на всю безотрадность и очевидную безнадежность положения.

Я и сам все еще хотел думать о возможном своем

освобождении. Мне думалось, что вот-вот вызовут меня и отпустят. Сразу не отпустили,

но ведь нужно выполнить всякие формальности, не может быть, чтобы меня оставили

в тюрьме, а других институтских освободили. Не освободили сегодня, освободят завтра.

Эта искра надежды подогревалась еще двумя обстоятельствами.

Когда меня втолкнули в этот подвал,

я застал здесь сильное возбуждение: о чем-то горячо спорили, но почти все были

радостно настроены; все ждали, что освобождение всех не за горами. Оказалось,

что все насельники, мои новые товарищи по несчастью, только что отправили Ленину

телеграмму с выражением своих верноподданнических чувств.

Они откуда-то узнали, а может быть им здесь же

сказали о том, что было покушение на жизнь Ленина, но он остался невредим. Сами

ли они догадались, или извне им подсказали послать ему телеграмму с выражением

возмущения по поводу покушения и своей радости по случаю избавления от смерти.

Написали, подписали и ждали. Ждали прежде всего благодарственного ответа, а за

ним и распоряжения об освобождении. Уверенность в том и другом была великой: как

не отпустить их, если так наглядно они демонстрируют свою лояльность и даже большее.

Некоторые из них, особенно оказавшиеся радеющими

обо мне, не без искренности сокрушались, что я немного запоздал появлением своим

к ним в подвал, что только что они отдали со своими подписями эту телеграмму,

но утешали меня, что, милуя их, помилуют и меня. Общее настроение ожидания радостного

выпуска невольно отражалось и на мне, поддерживая и даже увеличивая мое желание

быть на свободе.

Второе обстоятельство. В этом подвале я застал

всех сильно голодающими. Казенной пищи никакой не давали, передач никаких не разрешалось.

Уныние от неизвестности своего будущего, уныние от голодного желудка. Но, не позже

как через час после моего заключения в подвал, вдруг вызывают меня и передают

мне пищу от жены, а потом вскоре же начинают передавать посылки и многим другим

из моих новых товарищей.

Естественно, такая резкая перемена сильно подняла

настроение у всех нас. Так как я был первым из таких осчастливленных, то разумеется,

что счастье заключенного подвел под мысль ожидания скорого освобождения: подвал

– это лишь на время, пока что-то нужно сделать по формальностям; тот факт, что

не подняли наверх, откуда взяли, показывает-де, что так далеко и высоко не из

чего было подымать. Мои товарищи объяснили получаемые передачи действием посланной

ими телеграммы. В общем, передачи были радостными и для благополучия желудка,

и для настроения духа.

Наступал вечер. Духота от скопления многих в тесном

подвале доходила до дурноты и страшной головной боли. Ободренные посылками-передачами,

обещавшими освобождение, посмелели и решили открыть подвальное полуокно. Оно,

выходившее в сад, через повалившийся забор открывало выход на улицу 10-й Роты.

На ней теснился народ – наши родные с передачами. Увидали их и некоторые из нас,

увидели и они нас. Началось было показывание каждым из нас себя для удостоверения

родным, что он жив и здоров. Это было весьма важно и радостно для всех наших родных,

ибо по городу распространились вести о многих казнимых каждую ночь заключенных;

вести эти, как оказалось потом, вполне соответствовали печальной действительности;

за эту неделю расстреляна или потоплена в море не одна сотня людей.

Но недолго продолжалось это наше благополучие.

Как потом узнали, наша тюрьма окружалась большим отрядом большевиков с ружьями.

Эти «социалисты» не могли допустить, чтобы родные их «врагов» могли получить хоть

некоторое успокоение, увидев своих дорогих хотя бы только живыми. Эти стражи,

и прежде всячески стеснявшие приближение к нашей тюрьме посторонних и отгонявшие

их то на противоположную от нашего дома сторону улицы, а то вдаль от дома, теперь

совершенно уже погнали их прочь с улицы, – на другие улицы, грозили ружьями и

выстрелами. Мы же ничего этого видеть не могли и только по внезапному исчезновению

наших родных из поля зрения нашего окна мы догадывались о происходившем на улице.

Пища несколько подкрепила. Ели все: и кому принесли,

и кому не приносили. Мне была принесена какая-то жидкая каша. Я делился ею с афонскими

монахами и с кем-то другим. Так как не было ни лишних ложек, ни тарелок, то ели

по очереди – из одной посуды и одной ложкой.

Кроме трех афонских монахов, я запомнил из бывших

здесь еще только одного – Лаврова Дмитрия Ивановича, бывшего до того времени директором

8-го реального училища, а теперь преподавателя в 74-й школе. С ним я рядом устроился

у стены на столе, с ним и вел какую-то беседу, содержание которой сейчас позабыл.

Других, кто там был, я не запомнил; даже тогда их как-то не разобрал. Было немало

молодежи, были и пожилые; все или интеллигенция, или буржуи.

Наступила ночь. Никому не спалось: и негде было

спать, и очень сильно было ожидание скорого освобождения. Часов в 10 явилось в

подвал какое-то начальство, нарочито отыскав меня глазами, с издевательской усмешкой

обратилось ко мне с полувопросом-полузамечанием: «Что же, большевики-то от Бога

вашего? В наказание народу?» Я не постеснялся и здесь опять то же повторил, что

и на допросе. Значит, моя беседа на допросе стала известна и другим.

Часов в одиннадцать-двенадцать ночи пришло опять

какое-то начальство и, приказав готовиться к выходу, стало выкликать фамилии.

Всех обуяло трепетное ожидание – услышит ли он свою фамилию. Едва ли было у кого-либо

сомнение, что предстоит свобода. Быстро собрались и ушли. Осталось нас только

четыре человека: я и старец-военный с двумя молодыми офицерами. Уходившие прощались

с нами, обещая нам побывать у наших родных, уведомить их о нас и обнадеживая нас

нашим скорым освобождением... Несчастные! Скоро им пришлось разочароваться, и

очень тяжело и горестно. Их взяли не для свободы, а для Петропавловской крепости,

откуда некоторые не увидали свободы совершенно: то ли расстреляли, то ли потопили...

Камера опустела. Свободы в помещении

осталось много. И мы устроились спать в полной уверенности, что нас не потревожат.

3а полтора суток ареста, особенно же в этом подвале, не раз я слышал о расстрелах

арестованных. Говорили даже, что расстреливают на дворе нашей тюрьмы, на 10-й

Роте; будто бы по ночам слышны были из подвала ружейные выстрелы. Эти тревожные

разговоры как-то меня совершенно не задевали; я все время оставался спокойным

насчет своей жизни: не доверял ли я этим рассказам, или полагал себя вне возможности

подпасть под пулю, – больше, кажется, было первое. Поэтому лег спать я в безмятежном

состоянии спокойствия, скоро заснул и до утра спал крепко.

Утро было ясное, солнечное. Лучи

света ярко и весело прыгали по нашему подвалу. Нас все оставалось четверо. Старец

оказался старым служакой бывшего Измайловского полка, заведовавшим хором измайловских

певчих. Их он не раз отпускал ко мне в институтскую церковь и немного знал меня.

Он был мрачен и неразговорчив. Молодые два офицера были его сыновьями, вместе

с ним арестованными. О них-то он сокрушался, почему и был мрачен, а к ним любовно

предупредителен и ласков. Он знал, как большевики беспощадно в то время расправлялись

с молодыми офицерами, и боялся за их жизнь. Он был неразговорчив; не хотелось

говорить и мне. И мы почти все время молчали, занимаясь больше хождением из угла

в угол по обезлюдевшему подвалу.

Часа в два меня с вещами вызвали и повели в ту

же комнату, где вчера допрашивали. Тут сидел только один вчерашний рабочий и кто-то

посторонний с багажом в руках, как оказалось, помощник директора экспедиции. Смешанное

чувство от ожидания свободы и от опять формального опроса. Опрос короткий и долгое,

молчаливое ожидание чего-то совершающегося. Наконец, появляется какой-то тип с

бумагами в руках и повелительно приглашает меня и того, другого, следовать за

ним. Выходим на улицу. Усаживают нас в открытый автомобиль и везут... Итак, –

конец свободе и ожиданиям ее... Но куда везут?

Едем по Измайловскому и Вознесенскому проспектам.

Я все время смотрю ло сторонам – не увижу ли кого-либо из знакомых на улицах;

если не сумею передать что-либо, то встречный знакомец может так или иначе довести

до сведения семьи, что видел меня отвозимым по таким-то улицам. Все глаза, как

говорится, просмотрел, но никого не встретил. Увидал лишь идущим навстречу Колю

Корнилова, в то время мальчика лет шестнадцати. Он посмотрел на меня, но, кажется,

моего положения не понял, – по крайней мере, ничего и никому он потом не говорил.

Ехали мы очень быстро, как будто

за нами гнались или боялись, что нас могут отбить, – стражи никакой не было; сопровождал

нас лишь один «некто в сером», коему мы были вручены на 10-й Роте и который нас

должен был передать где-то и кому-то. Подъехали к дому №2 по Гороховой,

въехали во двор. Я прежде никогда не бывал здесь и ничего о «Гороховой два» не

слышал. Поэтому и не сознавал еще хорошо, в какое страшное место привезли меня.

Это была самая ужасная по тому времени Чека, не менее неприятная, чем теперешнее

ГПУ.

ВПЕРВЫЕ НА ГОРОХОВОЙ

В

этот первый раз на Гороховой я с моим спутником был быстро принят каким-то начальством.

Оно было представлено на этот раз каким-то полуинтеллигентом, добрым и смиренным

на вид, и как бы его помощником – опять евреем. Допрашивал первый. Только снова

досталось мне от все время допроса молчавшего еврея. Мой допрос подходил к концу,

и вполне для меня благополучно, так что допрашиваюший меня в наивной простоте

недоумевающе даже произнес: «Да за что вас арестовали?!» Тут-то и поднялся еврейчик.

Он, вероятно, испугался, как бы меня не отпустили, к чему, по-видимому, дело клонилось

и на что я получил большую надежду рассчитывать.

Минут десять он, с большим волнением и горячностью,

держал речь на знакомую мне тему о пулеметах и колокольнях, о нашей защите царя,

о вражде к большевикам и к народу и т.п. Я молчал, молчал и первый допрашивающий

меня. Исход моего дела с ясностью определялся: русский испугался еврея; представительствовал

хотя первый, главенствовал второй; чтобы скрыть всю значимость и силу еврейства,

нужно было замаскировать ее первенством русского.

Что-то написал русский, вызвал по звонку сторожа

и отправил меня с ним. Долго мы с ним переходили из коридора в коридор, подымаясь

все вверх, и наконец прибыли в комнату, которая именовалась в то время «камера

№65», в коей мне суждено было пробыть суток трое или четверо.

«Камера №65» – на самом верху, довольно большая

комната, заполненная стоявшими в несколько рядов, вплотную одна к другой, железными

койками, с голыми досками без всяких подстилок; посредине большой длинный стол;

одно большое окно с решеткой в углу камеры выходило во двор. Не только отворять

его, но и близко подходить к нему строго воспрещалось. 3десь же, ступенькой только

ниже, помещался обычный казенного формата умывальник и довольно просторная уборная.

Она была так загрязнена и пропитана дурным запахом, что и в камере, от нее ничем

не огражденной, кроме невысокой железной стенки, дышать было тяжело. К тому же

и камера была так переполнена, что спали по трое на двух сдвинутых койках; спали

и на столе.

Вблизи у уборной сидел вооруженный страж... помесь

солдата с хулиганом по виду и русского добродушного человека по нутру своему,

принужденного иногда разыгрывать из себя грозного начальника. В страже менялись

люди, но описанный характерный тип их все время моего пребывания там оставался

один и тот же. Начальственность он свою выказывал только в одном случае: когда

арестованные подходили к окну и начинали вглядываться в находящееся на противоположной

стороне окно.

Это последнее принадлежало женской камере, в коей

содержалась жена одного из наших товарищей по камере; естественно, ему хотелось

видеть ее и, быть может, как-нибудь и что-нибудь ей о себе передать или о ней

узнать. Тянула к окну и всех нас духота и вонь камеры от скопления людского; хотелось

хоть немного щелочками окна овладеть для вдыхания свежего воздуха.

В камере меня, как и всякого новичка, встретил

так называемый камерный староста, записал куда-то и показал свободную койку, койку,

которую по его распоряжению покинул какой-то тип, перешедший на положение ночлежника

на стороне. Дали мне для сведения и исполнения прочитать какую-то бумагу, – нечто

вроде инструкции, как жить и вести себя в камере, что можно и чего нельзя.

На меня, как священника в рясе, невольно было обращено

общее и продолжительное внимание. Священников в камере давно уже не было, – раньше

меня прошедшие Гороховую помещались в другой камере, №66. Началось взаимное

осматривание и разглядывание. Мои сотоварищи по камере на три четверти были люди

молодые, из интеллигенции и буржуазии; рабочих не помню; было несколько матросов

и солдат и человек пять-шесть финляндских рыболовов, попавшихся с их рыболовными

сетями не в черте своих вод нашего Финского залива. Народ все был приветливый,

– сам испытавший много горького, а потому сочувственно относящийся к горю другого.

Особенно близко я сошелся здесь со спутником моим из 10-й Роты и его сослуживцем

по экспедиции, фамилий обоих не запомнил. Они оба были очень больны душой, унылы

и скучны.

У первого, уже старца, осталась дома больная, одинокая

старушка-жена, – без всяких средств к жизни; и это сильно сокрушало его. У второго

совместно с ним была арестована и жена (детей не было), оказавшаяся здесь же на

Гороховой, в женской камере, и при обыске была отобрана какая-то переписка на

английском языке: не то жена его была англичанка, не то она знала хорошо английский

язык и имела в Англии друзей. Вот это обстоятельство и страшило моего нового друга;

он уже знал, как по одним даже слухам о каких-либо сношениях с заграницей, особенно

с англичанами, у нас отправляли к отцам на тот свет.

Близко, душевно подходил ко мне некто Кудрин, бывший

морской доктор. По его словам, его ожидал расстрел, но он не боялся, ибо находился

на последней стадии развития чахотки. Человек мнительный и ото всех отъединяющийся,

он и мне постоянно и настойчиво советовал не сходиться ни с кем в тюрьме, не доверяться

никому, – много-де здесь провокаторов всякого рода. Доктора Кудрина действительно

расстреляли, взяв его с Гороховой вскоре после моего ухода из нее.

Кажется, в первый же вечер моего пребывания в камере

№65 меня вместе с некоторыми другими вызвали к фотографу: требовалось в

альбом всяких преступных типов вклеить и мою физиономию. Провели нас через камеру

№66, где тоже было переполнено; никого из знакомых там не встретил. Привели

в особливую комнату. Фотограф обращался с каждым из нас любезно и весьма внимательно,

и усердно относясь к своему делу, как будто он был в своей фотографии и к нему

пришли его заказчики. Снял с нас по две карточки, сажая нас и прямо, и боком.

Развлечение, но тяжелое.

Другое отвлечение от дум тюрьмы: привели кого-то

из Петропавловки. Его, конечно, сейчас же окружили. Нерадостное, тяжелое сообщил

он о ней. Сидит очень много; камеры переполнены; духота до дурноты со многими;

стража грубая и суровая; каждую ночь берут для расстрела или для отправки в Кронштадт

– тоже не для радости; питание плохое, передач не позволяют. Можно себе представить,

какое смущение, уныние и прямо-таки ужас охватил всех нас. Куда-никуда, только

бы не в Петропавловку. Все хорошо по данным прежних дней знали, что на Гороховой

долго не оставляют, и у каждого из нас стоял вопрос: куда же меня...

Не припомню, чем публика занималась в камере №65,

кажется, только разговорами о том, что предстоит, и переживанием собственных дум.

Громадное большинство не знало, за что были арестованы; поэтому не было и обдумываний

причин ареста и собственной вины. Не было книг, не было и чтения. Ввиду отсутствия

передач все с нетерпением ждали обеда и ужина. Подавали лишь одно хлебово – что-то

вроде супа из чечевицы с запахом селедки – и кусок хлеба. Все ели одновременно

– из больших мисок по семь человек, за большим столом, на котором по ночам спали.

Вкусным и аппетитным была блюдом эта бурда в том голодном положении.

Кажется, дня два-три на этот раз пробыл я на Гороховой.

Я уже не мечтал об освобождении, а лишь боялся, что пошлют в Петропавловку. Мысли

о том, что меня могут взять для расстрела, у меня совершенно не было, может быть,

потому, что за мое время никого оттуда не расстреляли. С большою поэтому радостью

встретил я и некоторые другие, когда нам объявили, вызвав по списку, об отправлении

нас в Дерябинскую тюрьму.

Собрались мы скоро. Повели нас на двор; выстроили

в ряды и заставили ждать. Ждали около часа. 3а это время подсылали нам спутников

из других камер, так что образовался отряд человек в сорок-пятьдесят. Выводили

и женщин, скорее мимо нас проводили куда-то в другое место. Наконец, явилось какое-то

начальство, окружил нас изрядный отряд солдат того времени.

Начальство – высокого роста, с

внушительной фигурой, грубо и резко преподало нам напутственное наставление: идти

смирно рядами, дорогой ни с кем не переговариваться, никому ничего не передавать

и ни о чем не спрашивать, а тем более не делать попыток к бегству: сейчас же его

– бегуна – пристрелят. Такое приказание – стрелять в бегущего – было тут же повторено

и окружившим нас солдатам. Скомандовал – «марш!», и мы пошли.

Шли мы по улицам Васильевского Острова, для меня

совершенно незнакомым, путеводители наши заметно избегали людных улиц. Было часов

около семи-восьми вечера; народ шел ко всенощной; была суббота. Значит, я был

почти уже целую неделю арестован. Стражи наши оказались людьми добрыми. Так, было

дозволено двум-трем из нас, выйдя из рядов, добежать до почтового ящика, бросить

в него заранее приготовленное письмо. Одному очень обессилевшему было разрешено

взять извозчика и ехать с одним солдатом отдельно от нас в Дерябинскую тюрьму.

|

1.

Прот.Философ Орнатский, настоятель Казанского собора пострадал вторым из петроградского

духовенства. Он был почитаемым пастырем, прекрасным проповедником, много занимался

благотворительной деятельностью, создавал детские приюты. После революции множество

людей притекали к настоятелю Казанского собора за утешением. Большевики следили

за мужественным пастырем, арестовали и впоследствии расстреляли двух его сыновей,

гвардейских офицеров. Самого о.Философа арестовали весной 1918г. В одно

из воскресений перед собором собралась многотысячная толпа, и с хоругвями, иконами,

пением молитв двинулась на Гороховую 2. Чекисты приняли делегацию прихожан и уверили,

что о.Философа скоро выпустят. Толпа разошлась. В ту же ночь о.Философ был расстрелян.

По дороге к месту казни в грузовике о.Философ молился, утешал других приговоренных

к смерти. ^

|

ДЕРЯБИНСКАЯ ТЮРЬМА

Это

концентрационный лагерь, помещавшийся в августе-сентябре 1918года в Дерябинских

бывших морских казармах, расположенных на Васильевском Острове, на самом берегу

моря. Место, ими занимаемое, одно из самых лучших. Прекрасные морские дали с плавающими

по ним шлюпками, лодочками, пароходами и т.п. При сильном ветре – величественная

картина бурных волн; в тихий вечер – удивительно прекрасный вид на закат солнца.

Сколько раз приходилось любоваться из окна нашей камеры на то и другое, особенно

на вечернюю зарю. Какая роскошная, замечательно привлекательная картина; глаз

не отрывая от нее, стояли мы целыми вечерами у окон камеры, забывая все. Тут только

я понял, что значит так называемая Стрелка, куда собиралась в былые дни петербургская

знать, чтобы любоваться на эту картину.

Не раз приходилось наблюдать полеты гидропланов,

с нередкими посадками их на воду буквально под окнами тюрьмы, – на расстоянии

каких-нибудь пятидесяти-ста саженей от нас. Однажды недели две стояла недалеко

от тюрьмы баржа с дровами и копошащимися на ней рабочими. И это было радостно

наблюдать.

Дерябинка в мое сидение в ней

представляла из себя до десяти-двенадцати отдельных камер, каждая от семидесяти

до ста пятидесяти человек, – это норма. Но чаще бывало наполнение каждой камеры

двойным комплектом, так что спали по трое на двух кроватях, на полу, на столах.

Несмотря на разнокалиберность населения нашей камеры (№7) и на сильную уплотняемость

ее по временам, меня ни разу не трогали с моей койки в самом углу; а когда какой-то

начальственный тип было однажды вздумал меня снять с моей кровати, то за меня

заступились сокамерники, потеснившись сами, меня ж оставили при прежнем положении.

Камеры были открыты, и можно было, хотя и не для

всех, свободно выходить во двор и уходить в другие камеры. Этой возможностью часто

пользовался я и нередко – почти каждый лень – ходил в камеру, где помещался протоиерей

Алексей Никитич Ливанский из Мариенбурга (теперь обновленческий настоятель Алексеевской

церкви). При этой камере было нечто вроде широкого коридора или узкого, но длинного

зала; там было очень удобно гулять; а это, при невозможности в своей камере размять

ноги за теснотой, было очень приятно и полезно. 3десь же происходили новые знакомства,

обмен новостями, впечатлениями, слухами; тут же можно было достать и почитать

газетку.

Населена Дерябинка была все «врагами отечества»,

т.е. большевиков; это были бывшие люди – из интеллигенции, молодых и старых офицеров,

купцов, чиновников. Только одна камера была наполнена исключительно уголовным

элементом; она всегда была на запоре, и мы с ней не имели почти никакого общения;

из нее к нам приходили только по указанию начальства уборщики, нами оплачиваемые.

Впрочем, в нашей камере было человек пять-шесть крестьян из Ямбургского уезда,

обвинявшихся в каком-то противлении властям.

3а множеством насельников (ни разу не было меньше

семидесяти пяти) и за частым отливом одних, приливом других, я знал в камере только

немногих: с кем так или иначе приходилось сталкиваться. С одним из них завязалась

дружба, продолжающаяся и теперь. Это Анатолий Федосеевич Марков, бывший управляющий

трамвайными парками, директор и пайщик двух больших заводов, горный инженер. Он

держал себя одиноко и независимо, чаще всего пребывал у своей койки, читал, играл

в шашки; не помню, чтобы он принимал какое-нибудь участие в общественных разговорах,

в обсуждении каких-либо событий или начинаний; получая хорошие передачи от семейных,

он нередко угощал меня, всякий раз предупреждая меня не доверяться в тюрьме людям,

быть осторожным в словах и поступках.

Особенно близко я сошелся с двумя соседями по койке;

они были те самые, с коими я сошелся еще на Гороховой и о которых уже упоминал,

– служащие из экспедиции. С ними разговоры были о домашних и церковных делах,

на политические и общественные темы; жили мы втроем по-семейному, – из одной чашки

и питались, друг с другом всем делясь. Тот, у которого была арестована и жена,

очень сильно нервничал и унывал, нам часто приходилось его утешать, развлекать;

а мне, ввиду его некоторой религиозности, занимать и религиозными беседами. Бедный

человек, в конце моего пребывания в Дерябинке он сильно заболел, у него оказалась

чахотка, и он, как мне потом передавали, недолго прожил и умер, кажется, на свободе.

К нам часто подходил КутлерН.Н., бывший министр

земледелия. Он, по его словам, уже в третий раз был арестованным. И это третье

свое заключение он считал последним; в этом отношении он был суеверен при недостаточной

его религиозности, и третье считал за последнее. Он ждал расстрела, и в мысли

об этом печальном конце он так себя уверил, что о другом исходе для себя он и

думать не мог. 3аключение это, действительно, было последним: он по выходе из

тюрьмы занимал у большевиков видное место по укреплению нашего червонца, был главным

членом банка и умер с год тому назад, оплакиваемый большевиками.

В Дерябинке он был очень мрачным, пожалуй, самым

мрачным и печальным из всех мне знакомых там лиц; он был постоянно мрачен; я его

ни разу не видел улыбающимся. Даже когда он успевал в шахматной игре, до которой

был большой охотник и играл с большим искусством, или расходился в споре, он оставался

все тем же; сидя в нашем углу, в компании трех-четырех как бы своих людей, он

и здесь никогда не говорил о своей прежней деятельности в министерстве или кадетской

партии, коей он большим был работником, – очень спорил по каким-нибудь отвлеченным

финансовым вопросам или социально-политическим вопросам, избегая всяких конкретностей.

У меня с ним ни разу не было доброй душевной беседы.

По другую сторону от меня были койки Бессоновых

– отца и сына. Отец лет шестидесяти пяти, профессор Военно-Юридической Академии,

сын – молодой офицер с университетским образованием. Тяжелая семья; это какое-то

уродство, полнейшая аномалия семейной жизни. Отец и сын в буквальном смысле ненавидели

друг друга; постоянно ссорились, бранились, обзывая один другого самыми гаденькими

и низкими словечками. И это они делали не стесняясь никого из камеры. Не обошлось

ни одной полученной ими передачи без брани и попреков, так что в конце концов

их родные стали передавать им посылки отдельно; но и тут они подозревали один

другого в утайках, получении не своих передач, даже в воровстве.

Однажды старику отцу пришлось угодить в карцер,

и сын не только не высказал хотя бы по видимости и приличия ради сожаления – он

злорадствовал. Вражда между ними настолько усилилась, что сын стал грозить отцу

побоями, и пришлось уговорить старика подальше поселиться от сына, поменявшись

с кем-то койками. Никто из нас не мог понять ни психологии этих родных, ни причин

такой ужасной ненормальности. Кажется, больше был виноват сын; он проявлял себя

и в общей-то жизни нашей большим эгоистом, жестоким и дерзким грубияном, не дававшим

спуску никому.

Группа гостинодворских торговцев – Волхонский,

Мохов и два брата-старообрядца. Волхонский и Мохов были центром и главными виновниками

наших ежедневных и праздничных служб, о чем потом. Волхонский был большой любитель-художник.

Очень недурно рисовал с натуры. И его обычно можно было видеть с кистью в руках.

От него у меня по сей час сохранилась не доконченная им картина нашего собрания

за молитвой в камере. Волхонский, Мохов и, особенно, братья-старообрядцы любили

побеседовать на религиозные темы и по церковным вопросам. Волхонский же, как давний

прихожанин Казанского собора и член приходского совета его, не раз рассказывал

мне о жизни, делах и непорядках в нем.

Врезались в памяти моей два брата, молодых офицера,

привезенных из Тверской губернии. Страшное горе постигло старшего из них. Его

молодая жена ко дню его ареста находилась накануне первых родов, и арест его так

сильно поразил ее, что она упала замертво. Напрасно муж-офицер просил арестовывавших

его повременить с уводом его, пока жена не придет в себя, чтобы можно было бы

оказать ей какую-нибудь, быть может, и медицинскую, помощь; но люди-звери только

насмехались над ним. И странствовал он из тюрьмы в тюрьму, ничего не зная о положении

своей заметно горячо любимой семьи. Можно себе представить его душевные переживания!

И вот в Дерябинке он получил от кого-то телеграфное

извещение, что жена его умерла. Молодой человек, не раз на войне и во время революции

стоявший перед смертью, не выдержал и разрыдался. Общее сожаление к нему выразилось

в советах предпринять то-то, поступить так-то, чтобы добиться разрешения под всяческим

конвоем съездить на похороны жены. Непосредственное начальство Дерябинки снизошло

к нему своим сочувствием, доставило ему необходимое для письменных хлопот и даже

обнадежило. Прождал он дня два и получил отказ. Не раз я доселе с ним беседовал

о его душевных тяготах, и тут немало отговорил с ним, успокаивая и ободряя его.

Поникшим, сраженным и убитым он жил в Дерябинке; в таком же положении оставил

его я, уходя сам из нее.

Не могу не вспомнить об Оппеле Николае Александровиче

или Александре Николаевиче (не помню). Он всегда выглядел добродушным, веселым,

энергичным; все что-либо придумывал, предпринимал. И когда в конце сентября предложено

было желающим отправиться на работы по тюрьме, он первый вызвался и увлек за собой

других. Не струсил, по крайней мере, не обнаружил он испуга, когда с запугиваниями

всякими, с угрозами, при таинственно-мрачной обстановке стали отправлять некоторых,

в том числе и его, куда-то, как оказалось потом – в порт, на разгрузку какого-то

корабля с углем.

Общее настроение и душевное состояние

всех дерябинцев того времени можно охарактеризовать одним словом – испуг. С испугом

мы пришли в Дерябинку, с ним все время и жили здесь. Боялись, что нас расстреляют,

что отправят в Петропавловку на мучение, перевезут в Кронштадт на терзание и измывательство

матросов, а, быть может, и потопят в море. Всякий слух об этом принимался на веру,

как несомненно данное; всякое событие или с воли принесенное известие с каким-то

иногда сладострастием растолковывалось в одну сторону; всякую угрозу считали как

бы уже реализованным фактом.

А действительность придавала жару именно в эту

сторону – укрепления и увеличения этого испуга. На второй или третий день прихода

нашей партии в Дерябинку мы прочитали в газете длинный список фамилий лиц, взятых

большевиками в заложники и уготованных в концентрационные лагеря в отдаленных

местах, это все лица подобные нам, общего с нами класса и положения.

Едва ли не каждый вечер, на перекличке по проверке

наличности нашей, кто-либо из начальства нашего сообщал нам, что ныне вечером

припожалует какая-то большая большевистская персона, зачем – неизвестно. И вот

начались гадания и предположения, и, конечно, самые мрачные и тяжелые. Не помню,

приезжала ли эта персона или нет. Быть может она и являлась в канцелярию.

Еще случай, бывший в конце сентября (по нов.ст.).

Слышим какое-то волнение среди нашей стражи, переговоры и шепоты. Естественно,

настораживаемся все мы. Подходит вечерняя перекличка. Является наше тюремное начальство

и еще кто-то из высшего начальства – мальчишка лет двадцати пяти, с насмешливо-издевательским

выражением всей его фигуры, полурабочего-полухулигана. Нас, выстроенных в ряд

по порядку наших коек, обходит он раз, внимательно и насмешливо обводя каждого

из нас глазами, обходит другой раз, с еще, кажется, большим вниманием. Наконец,

тыкая пальцем в некоторых, по преимуществу молодых, приказывает им выйти из рядов

в сторонку. Все это проделывается медленно, таинственно, как бы некое священнодействие

творится. Что переживали мы в то время – трудно себе представить; самое мрачное

и страшное рисовалось нам, запуганным и загнанным безличностям! Раздается наконец

приказ завтра утром выделенным лицам быть готовыми отправиться, – куда, зачем?

– Об этом ни слова. Одно лишь как-то успокаивающе действовало на них: не было

приказано им забирать с собою вещи, – а это был недурной знак.

Плохо спалось в эту ночь нам: думалось, сегодня

берут одних, завтра возьмут других; еще тяжелее и кошмарнее сон был у тех. Рано

все проснулись, а те и приготовились, закусив и одевшись по-дорожному. Ждем час,

другой, третий. Никто не является и никуда не везут. Немного отлегло на душе.

А днем из канцелярии потекли успокоения: что ничего страшного нет, что, кажется,

возьмут кого-то из нас на какие-то работы – тяжелые и грязные. Но что значили

самые тяжелые работы для ждавших себе расстрела или потопления?

На другое только утро, теперь без всякого повторного

предупреждения, взяли человек десять на работы в порту, и вечером их доставили

обратно в Дерябинку – довольных и веселых: хоть работа на разгрузке какой-то баржи

и тяжела, и грязна была, но они были почти как свободные люди, их там недурно

покормили и дали с собой по банке каких-то консервов и краюхе хлеба. И зачем другим

было так таинственно-пугливо окружать эту посылку на работу, как не затем, чтобы

посильнее попугать и без того униженных и оскорбленных людей, показать над ними

свою власть, – просто, чтобы поиздеваться над нами.

Еще случай. Начальство объявило нам вдруг, чтобы

все мы были готовы отправиться куда-то, – а куда? – опять не говорят. Только канцелярия

оповестила нас, что нас решено отправить в Кронштадт или в Петропавловку: требуется-де

разгрузить Дерябинку для других, ввиду больших каких-то новых арестов. Волнения,

трепет и сборы. А так как не сказано было, что всех отправят, то поэтому каждый

гадал о себе, оставят его здесь или отправят куда-либо. Некоторые из нервничающей

молодежи даже приготовили и связали свои вещи. Но опять только было пугание, показание

своей власти. Никого не потревожили, все остались на своих местах. Это было в

начале сентября.

Не могу не отметить, что волнений, боязливых ожиданий,

даже трусости больше всех обнаруживала интеллигентная часть Дерябинки, и, в частности,

офицерская молодежь. Конечно, ее сильно преследовали большевики, но и другим немало

доставалось. А офицерской молодежи, казалось, по самому своему солдатскому званию,

надо было бы быть готовой к смерти; а она-то больше всех и боялась ее. Иногда

даже досадно было на это смотреть и слушать их.

Мне все, в частности и молодежь эта, доверяли свои

страхи и опасения; ко мне прибегали советоваться и искать уверения, что ничего

страшного нет и не будет, или, по крайней мере, нас не касается. Моя койка, удобно

скрытая от любопытных глаз в углу камеры, была местом, куда притекали все унывающие,

скучающие, испуганные и просто вопросами веры интересующиеся. Едва ли не каждый

день у меня кто-либо сидел или со мной разговаривал; приходили даже из других

камер.

Поистине, Бог премудро все творит, и, когда вздумает

кого наказать – отнимет разум. Большевики первым делом в свое владычествование

на Руси позакрывали так называемые домовые церкви, изгнали из учреждений духовенство,

– в том числе и из тюрем. Но если где взывают к Богу и требуют от Него помощи

и утешения, так именно в тюрьмах, и тем более в то кошмарное от красного террора

время. Священник в тюрьме для всех друг, близкий человек, утешитель и советник,

к которому удобно нестеснительно подойти и не опасно со всей искренностью открыть

душевную боль.

Изгнали нас большевики из тюрем в одну дверь, впустили

в другую. Пусть эта дверь была дверью тюремного заключения, и священник входил

в нее в положении арестанта. Это было даже тем лучше: он не отделялся от других

и не возвышался над прочими, а был таким же арестованным; он там был не отправляющим

свое пастырствование по исполнению формальных обязанностей, а равноправным со

всеми, бесправным, гонимым и преследуемым; он, страдающий наряду с другими, поистине

мог лучше сострадать другим.

Не раз и не в одной я сидел тюрьме – и всюду встречался

именно радостно, как нужный и полезный человек; всюду пользовался вниманием, услугами;

всюду ко мне обращались, как и в Дерябинке; всюду приходилось мне и в арестантском

положении отправлять пастырское попечение о страждущих. Даже так называемая шпана,

с которой приходилось близко сталкиваться во 2-м исправдоме в 1922-23гг.,

чувствовала в нас, священниках, друзей и помощников себе и почти не изрыгала никогда

ругательств или насмешек на нас, а даже защищала нас.

Это Господь так устроил, что нас, священников,

сажали по тюрьмам, гоняли по разным северам, югам и востокам. С одной стороны,

это было искуплением вины нашей и отцов наших перед народом и перед христианством

за многие наши прегрешения перед ними, а с другой стороны – мы необходимы были

для заключенных, ибо в тюрьме без священника тяжело. Что бы в Дерябинке нашей

ни произошло, какие бы тревожные слухи ни получались, сейчас же подходило ко мне

по несколько человек, или маленькими группами, или поодиночке, чтобы вместе пережить,

обдумать и утешиться. А сколько я выслушал плача и стенания о личном горе от сокамерников!

Хорошо помню такую мелочь, но характерную. Куда-то

нас решили послать на работу, – кажется, носить дрова с баржи на берег, это уже

в октябре. Кто-то подходит ко мне и, увидев меня собирающимся, удивленно и радостно

произносит: «И Вы, батюшка, с нами?! Ну, значит, тужить нечего». Главным же образом

в Дерябинке я был нужен для молитвы.

В Дерябинке в нашей камере сохранился

не снятым большого формата образ святителя Николая. Он стоял у стены посредине

камеры, и с первых же дней нашего пребывания был взят в особое попечение группой

торговцев Гостиного Двора, – особенно братьями-старообрядцами. Какими-то путями

доставали лампадное масло и поддерживали неугасимый огонек в лампадке. К праздничным

службам добывали церковные свечи и ставили их у иконы: бывало по-праздничному.

Не только верующие, но и безбожники, – не только русские, но и евреи (их было

в камере человек с пять, не более) – с благоговением относились к иконе и всегда

горящей при ней лампаде, и ни разу никто не позволил не только кощунства, но даже

неблагоговейного отношения к этой нашей святыне.

У нас у всех как-то утвердилось

мнение, что, пока икона со светящейся лампадой с нами, нас святитель сохранит

и заступится; но не помилует он и того, кто кощунственно коснется и, тем более,

погасит огонь. И тюремное начальство, каждодневно утром и вечером проходившее

мимо иконы, старалось показывать вид, что оно не замечает иконы и огонька. Только

так приблизительно за неделю до моего выхода из Дерябинки, рано утром, подходит

к моей койке один из братьев-старообрядцев и нервно-взволнованно сообщает, что

в эту минувшую ночь начальник Дерябинки, проходя по камере, ни с того ни с сего

подошел к иконе и погасил в лампадке огонек.

Смотрю по сторонам вдаль в направлении к иконе

и вижу кучки нервно рассуждающих людей. Единогласно решили опять возжигать огонек.

Действительно, через два-три дня это начальство было смещено, посажено в тюрьму

и будто бы расстреляно за какие-то служебные проступки. Это обстоятельство произвело

сильное впечатление даже на неверующих.

Молиться перед иконой все вместе, так сказать церковью,

мы начали по инициативе самих богомольцев. Вскоре же по переселении нашем в эту

камеру подходят ко мне двое-трое и говорят: нельзя ли нам в субботу под воскресенье

собраться и по-праздничному помолиться. Я обрадовался этому предложению. Со мной

было Евангелие с Псалтирью на русском языке, и только. Но из переговоров с другими

узнали, что есть у нас в камере чтецы и певцы церковные, может сорганизоваться

даже маленький хорик. И в субботу мы начали всенощную.

Почти полностью отправляли ее. Только, конечно,

стихиры никакие не выпевали, а лишь один стих: «Господи воззвах». В канон пели

«Отверзу уста моя...» Шестопсалмие и кафизмы читали по-русски. Отправили службу

на славу. Чтецы и певцы оказались недурные – опытные. На другой день – в воскресенье

совершили обедницу, опять с чтением Апостола и Евангелия по-русски.

Русское чтение всего того, что прежде обычно выслушивалось

моими богомольцами в славянском чтении произвело на них сильное впечатление: они

прежде всего в нем все поняли, и понятое прошло в сознание и коснулось сердца,

а сердце – исстрадавшееся и измученное – было открыто для слов, призывающих всех

труждающихся и обремененных к успокоению с возложением надежды на Господа. После

богослужения все чувствовали себя легко и умиротворенно. Многие подходили ко мне

и говорили: «Почему это, батюшка, все ныне за службой было понятно? Вероятно,

вы как-нибудь особенно читали?» Понятно же было оттого, что читались Псалтирь

и Евангелие с Апостолом по-русски, на родном понятном языке. Я объяснил это. «Вот

бы в церквах у нас всегда так читали: все бы мы ходили», – отвечали мне.

Это неожиданное открытие явилось для меня, казалось

мне тогда, наилучшим подтверждением моего тогдашнего мнения о необходимости совершать

богослужение на русском языке. На эту тему мы и поговорили тогда немало. Но недолго

мне пришлось пребывать в этом приятном мнении.

Начатые однажды наши праздничные богослужения мы

стали совершать каждый праздничный день. Ободренный успехом начатого дела, я выписал

из дома кое-какие богослужебные книжки со славянским текстом всенощных чтений

и Новый 3авет на славянском языке. После трех-четырех богослужений с русским чтением

я провел богослужение на славянском языке с совершением его теми же чтецами и

певцами. И смотрю: мои богомольцы в полном восторге и недоумевающе любопытствуют,

отчего это нынешняя служба еще лучше и торжественнее прошла: все было по-прежнему

понятно, но как-то иначе читалось – складнее, величественнее, – те же как будто

слова, но иначе прочитанные.

Произошло же только следующее: незнакомство со

славянским языком делает непонятным и неинтересным наше богослужение; когда же