Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон

К оглавлению

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Из всех цивилизаций древнего мира римская известна нам лучше других. Римляне оставили обширное литературное наследие, позволяющее проследить историю Древнего Рима во всем изобилии подробностей, которые не перестают нас восхищать. Но, как это ни парадоксально, труднее всего найти ответ на вопрос: «Что представляет собой искусство Древнего Рима?» Римский гений, столь явно распознаваемый в любой другой области человеческой деятельности, становится удивительно неуловимым, стоит нам задуматься над тем, существовал ли вообще стиль в искусстве, присущий именно Древнему Риму. В чем тут причина? Наиболее очевидное объяснение кроется в том, что римляне преклонялись перед греческим искусством всех эпох и направлений. Они тысячами вывозили из Греции созданные там оригиналы и копировали их в еще большем количестве. Вдобавок то, что создавалось в самом Риме, было явным подражанием греческим образцам, а многие работавшие там скульпторы и художники, начиная с времен республики и заканчивая эпохой крушения империи, были греческого происхождения. Однако если отвлечься от различий в тематике, то остается непреложным тот факт, что все произведения искусства, созданные в подражание греческим, ощутимо отличаются от последних, обладая явно выраженными «негреческими» чертами, предполагающими совершенно иные цели и задачи. Поэтому было бы правомерно оценивать искусство Древнего Рима в соответствии с критериями, применимыми для Древней Греции. Римская империя была в высшей степени сложным, неоднородным и открытым обществом, впитывавшим и переплавлявшим национальное и региональное в общеримское, являющееся одновременно и разнородным и единообразным. Черты римского искусства, свойственные именно Риму, скорее могут быть обнаружены в этом разностороннем его характере, нежели в единстве и последовательности художественной формы.

АРХИТЕКТУРА

Если скульптуру и живопись Древнего Рима действительно не без оснований подозревают во вторичности, то римская архитектура представляет собой поистине творческий подвиг, не дающий повода для подобного рода сомнений. Более того, с самого начала ее развитие отражало свойственный только Риму характер общественной и личной жизни, так что любые элементы, заимствованные у этрусков или у греков, очень скоро приобретали неизгладимый отпечаток римского стиля. Сооружения эпохи империи должны были вмещать такое количество людей, какое не смогли бы вместить постройки греческого образца, несмотря на всеобщее восхищение ими. Когда же возникла потребность обеспечить римских граждан всем необходимым, начиная с воды и заканчивая крупномасштабными зрелищами, пришлось выработать радикально новые формы с применением более дешевых материалов и более быстрых методов строительства.

С самого начала развития Рима как столичного города ведение в нем строительных работ предполагало использование арки и развившихся на ее основе трех типов сводов: бочарного (полуцилиндрического), крестового (представляющего собой пересечение под прямым углом двух бочарных) и, наконец, купольного. В равной степени необходимым оказался и бетон — смесь известнякового раствора и гравия с бутом, то есть кирпичной и каменной крошкой. Техника строительства из бетона была изобретена тысячелетием раньше на Ближнем Востоке, но римляне расширили область его применения и сделали основным методом строительства. Преимущества очевидны: прочный, дешевый и пластичный, именно он дал возможность создать грандиозные архитектурные сооружения, которые до наших дней остаются памятниками «былого величия Рима». Римляне умели спрятать непритязательную поверхность бетона под облицовкой — кирпичной или каменной кладкой, мраморными плитами или гладким слоем штукатурки. В наше время остатки римских построек по большей части лишились этого декоративного покрова, и обнажившийся бетон лишил римские развалины той привлекательности, которую имеют греческие. Руины Древнего Рима впечатляют иным: размерами, массивностью, смелостью замысла.

Святилище Фортуны Перворожденной (Примигении). Старейшим из архитектурных памятников, где эти качества проявились в полной мере, является святилище Фортуны Перворожденной в Палестрине, в отрогах Апеннинских гор, к востоку от Рима. Здесь, в имевшей некогда большое значение цитадели этрусков, с древнейших времен существовал необычный культ Фортуны (богини судьбы) как изначального божества — в сочетании с находившимся тут же знаменитым оракулом.

Построенное римлянами святилище относится к началу первого века до нашей эры. Система пандусов и террас (видны на илл. 84) ведет на огромный украшенный колоннадой двор, откуда мы по широкой лестнице, ступени которой напоминают расположение мест в древнегреческом театре, поднимаемся к полукруглой колоннаде, завершающей все это сооружение. Перекрытые арками проходы, обрамленные полуколоннами и антаблементами, а также ниши в форме полукруга играют важную роль. За исключением колонн и архитравов все открытые сегодня нашим глазам поверхности являются бетонными; действительно, трудно представить, какая еще строительная техника позволила бы создать комплекс такой протяженности.

Не только масштабность делает святилище в Палестрине таким впечатляющим, но и то, как прекрасно оно вписывается в ландшафт. Весь склон холма, который господствует над прилегающей местностью и тем напоминает афинский Акрополь, был преображен так, что кажется, будто архитектурные формы являются продолжением скал, словно люди завершили постройку, начатую самой природой. Такая обработка открытых про-, странств была невозможна в странах классической греческой культуры — да к этому и не стремились (нечто подобное можно найти лишь в Древнем Египте). Это противоречило и духу Рима эпохи республики. Знаменательно, что святилище в Палестрине относится ко временам диктатуры Суллы (82—79 г. до н. э.), когда наметился переход от республиканской формы правления к единоличному правлению Юлия Цезаря и стоявших после него во главе римской империи принцепсов.

Колизей. Арка и свод, с которыми мы встретились в Палестрине и которые служат существенным и неотъемлемым элементом римской монументальной архитектуры, свидетельствуют не только о высокой технике строительства в Древнем Риме, но также о свойственном римлянам чувстве упорядоченности и постоянства, вдохновлявшем их на создание подобных сооружений. Эти качества вновь впечатляют нас в Колизее, огромном амфитеатре, построенном в центре Рима для боев гладиаторов (илл. 85). Его сооружение было завершено в 80 г. н. э. Это одно из самых массивных когда-либо созданных руками человека отдельно стоящих зданий; до того как Колизей был частично разрушен, он вмещал свыше 50 тысяч зрителей. Это настоящий шедевр инженерной мысли. Его бетонная плоть прорезана многокилометровыми сводчатыми коридорами и лестницами, облегчающими проход огромного количества людей к арене и от нее. Его внешний декор — благородный и монументальный — повторяет скрытые под ним особенности конструкции, но как бы «одевает» их резным камнем и акцентирует находящиеся в замечательном равновесии вертикальные и горизонтальные элементы, представленные полуколоннами и антаблементами, содержащими бесконечные ряды арок. Колонны всех трех классических ордеров размещены одни над другими в соответствии с присущим им «весом». Колонны дорического, самого древнего и строгого ордера, размещены на нервом этаже, затем следуют колонны ионического и коринфского ордеров. Возрастание легкости пропорций едва уловимо; все эти ордера в их римской интерпретации смотрятся почти одинаково. Ценность колонн как несущих элементов конструкции стала призрачной, однако эстетическая функция сохранена, ибо благодаря им огромная протяженность фасада соотносится с возможностями человеческого восприятия.

Арки, своды и бетон впервые в истории архитектуры позволили римлянам создать обширные внутренние пространства. Вначале они применялись главным образом в термах — огромных банях, которые ко временам империи стали важными центрами общественной жизни. Опыт, накопленный при их строительстве, был использован при сооружении других, более традиционных для римской архитектуры зданий, и это подчас приводило к поистине революционным результатам.

Пантеон. Наиболее удивительным примером такого рода может служить знаменитый Пантеон в Риме, огромный круглый храм, построенный в начале П в. н. э. Из всех уцелевших до настоящего времени зданий это обладает лучше всего сохранившимся, а также наиболее впечатляющим интерьером (илл. 86). Круглые храмы существовали задолго до Пантеона, но столь сильно отличались от него по форме, что он не может быть поставлен в один ряд с ними. Снаружи здание выглядит как лишенный украшений барабан цилиндрической формы, над которым возвышается купол, покрытый неброской резьбой. Вход в храм выделен довольно глубоким портиком, обычным для римских храмов. Соединение этих двух элементов кажется несколько нарочитым, но следует помнить, что в настоящее время мы не можем видеть здание так,

как предполагалось изначально: теперь уровень прилегающих улиц значительно выше, чем в древности.

То, что создание опоры для огромной полусферы купола не является трудноразрешимой технической задачей для строителей, видно из тяжеловесной незамысловатости поддерживающей его стены. Ничто во внешнем облике храма не предполагает даже в малейшей степени изящества и воздушной легкости интерьера; их не удается воссоздать средствами фотографии, и даже (илл. 87) которую мы здесь приводим, не может в полной мере передать соответствующего впечатления. Высота от пола до отверстия в своде (его называют «окулус», что значит «глаз») в точности соответствует диаметру основания купола; таким образом, храм удивительно пропорционален. Вес купола распределен по восьми составляющим монолит секциям стены (илл. 88). Между ними архитектор смело разместил прикрытие колоннами ниши — углубления в массивной бетонной стене; они не сквозные, но обеспечивают иллюзию открытого пространства позади опор, создавая впечатление, что стены не столь толсты, а купол гораздо легче, нежели в действительности. Многоцветные мраморные панели отделки, а также каменные плиты пола по-прежнему находятся на своих местах, но купол первоначально был вызолочен, чтобы напоминать «золотой свод небес».

Как и подсказывает его название, Пантеон был посвящен всем богам или, точнее, семи из них, чьи имена соответствуют названиям планет (в храме имеется семь ниш). Таким образом, предположение, что золотой потолок символизирует небесный свод, представляется обоснованным. Стоит отметить, что у этой торжественной и величественной постройки были довольно скромные предшественники. Римский архитектор Витрувий, живший более чем за сто лет до сооружения Пантеона, описывает парное помещение в банях, имеющее (разумеется при гораздо меньших размерах) те же основные отличительные признаки, что и Пантеон: свод в форме полусферы, пропорциональное отношение высоты к ширине и круглое отверстие в центре свода, (которое могло закрываться подвешенной на цепях бронзовой заслонкой в целях регулирования температуры в парном помещении).

Базилика Константина. У построенной в начале IV в. н. э. базилики Константина тоже были предшественники. Первые такие здания появились в Греции периода эллинизма. Это были предназначенные для различных целей общественные сооружения с довольно длинным прямоугольным залом внутри. При римском владычестве такие постройки стали типичными для каждого крупного города; они использовались преимущественно для проведения судебных заседаний — суды, отправлявшие правосудие от имени императора, должны были размещаться в достойном их помещении. Однако здание, построенное Константином, отличается от других базилик, напоминая по форме главные помещения терм Каракаллы и Диоклетиана — так звали правивших ранее императоров, при которых они были возведены. Только размеры базилики больше. Пожалуй, это было самое большое из крытых помещений во всем Древнем Риме. До сегодняшнего дня дошел только северный боковой неф — три огромные секции, перекрытых бочарными сводами (илл. 89). В верхней части центрального нефа находился ряд больших окон, так что несмотря на огромные размеры в базилике было достаточно света и воздуха (илл. 90). Подобное архитектурное решение впоследствии будет часто встречаться в самых различных зданиях — от церквей до вокзалов.

СКУЛЬПТУРА

Спор по поводу того, существует ли такое понятие как «римский стиль», по вполне понятной причине в основном касается именно скульптуры. Даже, если не учитывать массовый ввоз и копирование греческих оригиналов, репутация римских мастеров как имитаторов представляется оправданной, так как большое число работ, скорее всего являются переделками и вариантами греческих образцов всех периодов развития скульптуры. Спрос на скульптуру в Риме был огромным, и это отчасти диктовалось любовью римлян к старине, отчасти желанием как можно пышнее украсить интерьеры. Вместе с тем, без сомнения, некоторым видам скульптуры отводились в Древнем Риме важные и серьезные функции. Именно эти виды скульптуры и получили наибольшее развитие в римском искусстве. Самыми интересными и примечательными из них стали скульптурный портрет и повествующий рельеф,— жанры, имеющие глубокие корни в жизни римского общества.

Скульптурный портрет

Из литературных источников Древнего Рима мы знаем, что со времен ранней республики наиболее прославленных политических и военных деятелей увековечивали, воздвигая им статуи в общественных местах. Эта традиция продолжалась около тысячи лет, до конца существования Римской империи. К сожалению, первые четыреста лет являются для нас закрытой книгой: на сегодняшний день не известно ни одного скульптурного портрета, который можно было бы датировать более ранним временем, чем I в. до н. э. Вполне возможно, что монументальный и ярко выраженный римский стиль скульптурного портрета сложился только со времен Суллы, к которым относится также и становление римской архитектуры (см. стр. 94). Скульптурный портрет произошел от очень древнего патриархального римского обычая: после смерти главы семьи с его лица снималась восковая маска, хранившаяся затем в особом шкафу,- своего рода семейном алтаре. Эти маски предков несли во время похоронной процессии. Такое почитание предков восходит к обычаям первобытного общества (см. илл. 23). В патрицианских семьях даже периода империи продолжали неуклонно придерживаться этих же традиций. Возможно, стремление патрициев воспроизвести недолговечные восковые изображения в мраморе и затем выставить их для всеобщего обозрения объясняется желанием обратить внимание на древность рода и тем самым упрочить свое ведущее положение в обществе.

Скульптурные портреты предков

В силу таких намерений и была создана статуя, которую мы видим на илл. 91- Она изображает неизвестного римлянина, держащего два бюста предков, предположительно отца и деда. Эти изваяния отличающиеся достаточной выразительностью, являются копиями с утраченных оригиналов. Различия в стиле их исполнения и форме показывают, что оригинал, с которого был выполнен бюст слева, примерно на тридцать лет старше бюста справа. Эту скульптуру в целом нельзя

Вместе с тем, имело значение лишь лицо изображенного человека, а не творческий почерк мастера. Поэтому наиболее характерными чертами римских портретов стали холодная и прозрачная «фотографичность». Так и хочется сказать, что в этих работах отсутствует вдохновение — не в осуждение, а чтобы отметить основное отличие римского мастера по сравнению с греческими или даже этрусскими портретистами. Такая серьезность была намеренной и считалась достоинством. Подтверждение этому мы находим при сравнении правого бюста предка с прекрасным эллинистическим портретом с острова Делос на иллюстрации 75. Вряд ли можно себе представить более убедительный контраст. Оба с удивительной точностью передают портретное сходство, но эти две работы принадлежат различным мирам. Если эллинистический портрет впечатляет тонким психологизмом проникновения скульптора во внутренний мир модели, то римский с первого взгляда поражает отсутствием чего бы то ни было кроме тщательного воспроизведения черт лица; по существу, характер изображенного человека проступает непреднамеренно. Но это только кажется: черты лица действительно переданы достоверно, но скульптор придал им свойства, типичные для личности истинного римлянина: жестокость, грубоватость, железная воля и чувство долга. Этот бюст создает впечатление пугающей властности, и черты тщательно проработанного портретного сходства подобны конкретным фактам биографии.

Статуя Августа из Примапорты. По мере приближения к эпохе принципата Октавиана Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.) в древнеримских скульптурных портретах все более явно прослеживается новое направление. Его отличительные черты наиболее полно проявились в великолепной статуе Августа из Примапорты (илл. 92). При беглом взгляде на нее нельзя сказать с уверенностью, бог это или человек. И это понятно: скульптор явно хотел одновременно изобразить и того и другого. Здесь, в Древнем Риме, мы вновь встречаемся с существовавшей еще в древности в Египте и на Ближнем Востоке, концепцией обожествленного правителя. Она проникла в греческую культуру в IV в. до н. э.; таким обожествленным правителем стал Александр Македонский, а затем его последователи. От них эта традиция перешла к Юлию Цезарю и другим римским императорам.

Идея привнести в облик императора сверхчеловеческие черты и посредством этого повысить его авторитет прижилась и стала официальной политикой. Правда, при Августе она еще не знала таких крайностей, как при последующих императорах, и все же в статуе из Примапорты очевидно желание придать облику Августа божественный вид. Однако, несмотря на то, что статуя изображает идеализированного героя, в ней безошибочно угадывается римское происхождение. Одежда— в том числе нагрудный доспех с изображенной на нем аллегорической сценой — реалистично воспроизводит текстуру поверхности, удивительно точно передавая впечатление ткани, кожи, металла. Черты лица тоже подверглись идеализации или, лучше сказать, «эллинизации». Незначительные физиономические подробности притушеваны, внимание сосредоточено на глазах, что делает взгляд «вдохновенным». Вместе с тем, имеет место явное портретное сходство, возвышенное не подавляет индивидуального. Это становится особенно очевидным при сравнении с другими бесчисленными скульптурными портретами Августа. Возможно, эта статуя, найденная на вилле жены Августа, создавалась в соответствии с его личными указаниями. Она отличается высоким художественным уровнем исполнения, редко встречающимся в портретах правителей, которые создавались в условиях массового производства.

Древний Рим дал огромное количество скульптурных портретов самых различных типов и стилей; их разнообразие отражает сложный и многогранный характер римского общества. Если считать одним полюсом этого многообразия восходящую к временам республики традицию изображений предков, а другим — вдохновленную эллинистическим искусством статую Августа из Примапор-ты, мы сможем найти между ними бесчисленные варианты их сочетания и взаимопроникновения. Так, Август соблюдал древний римский обычай и был всегда чисто выбрит. Впоследствии же римские императоры восприняли греческую моду и стали носить бороду, выражая тем самым свое преклонение перед эллинистическими традициями. Таким образом, когда в скульптуре второго века нашей эры мы встречаем сильное стремление приблизиться к классическим образцам, часто носящее холодный, формальный характер, то это нас не удивляет. Это направление особенно усиливается во времена правления Адриана и Марка Аврелия, которые в качестве частных лиц проявляли глубокий интерес к греческой философии.

Конные статуи

Такая тенденция ощутима в статуе, изображающей Марка Аврелия на коне (илл. 93), которая примечательна не только как единственный из дошедших до нас конных памятников императорам, но и как одна из немногих древнеримских статуй, остававшихся доступными для всеобщего обозрения на протяжении всего средневековья. Традиция придавать восседавшему на коне императору образ непобедимого владыки мира укоренилась еще со времен Юлия Цезаря, когда он дозволил воздвигнуть себе подобный памятник на Юлианском форуме. Марк Аврелий тоже хотел выглядеть победоносным — под правым передним копытом его коня когда-то находилась скорчившаяся фигурка варварского вождя. В высшей степени одухотворенный образ могучего коня передает ратный дух, но сама фигура императора, лишенная доспехов и вооружения, выражает стоическую отрешенность. Это скорей образ миротворца, а не военного героя. Таким и был взгляд этого императора на самого себя и на свое правление (161— 180 . до . .).

Портретные бюсты

Правление Марка Аврелия было затишьем, случающимся перед бурей. Третий век застал Римскую империю в состоянии почти постоянного кризиса, продлившегося целое столетие. Варвары угрожали ее широко раздвинувшимся границам, а внутренние проблемы и конфликты подрывали авторитет императорской власти. Удержать ее стало возможно только при помощи откровенной силы, приобретение императорского титула посредством убийства вошло в привычку. Так называемые «солдатские императоры» — наемники из дальних провинций империи, захватившие власть благодаря поддержке расквартированных там легионов, сменяли один другого через короткие промежутки времени. Бюсты некоторых из них, такие как портрет Филиппа Аравитянина (илл. 94), правившего с 244 по 249 г., принадлежат к наиболее сильным произведениям в этом жанре искусства. Реализм в духе портретов эпохи республики, с которым они воспроизводят черты изображаемого человека, не знает компромиссов, но скульптор ставит перед собой задачу более сложную, чем просто передать портретное сходство: все темные страсти человеческой души — страх, подозрительность, жестокость — внезапно находят здесь свое воплощение с почти невероятною прямотой. В чертах Филиппа отразилась вся жестокость его времени, но каким-то странным образом он вызывает в нас жалость: в его облике присутствует какая-то психологическая обнаженность, в результате чего перед нами предстает существо жестокое, но загнанное в угол и обреченное. Результат напоминает нам о бюсте с острова Делос (см. илл. 75). Отметим, однако, новизну пластических средств, с помощью которых достигается столь сильное воздействие этого римского портрета на зрителя. Прежде всего нас поражает выразительность глаз. Создается впечатление, что взор прикован к чему-то не видимому нами, но представляющему угрозу. Вырезанные очертания радужной оболочки глаз и обозначенные углублениями зрачки — приемы, не применявшиеся в более ранних портретах — позволяют показать направление взгляда. Волосы тоже переданы средствами, противоречащими классическим канонам, и напоминают плотно прилегающий к голове чепец с поверхностью, передающей их текстуру. Лицу специально придан небритый вид: его поверхность в области нижней челюсти и вокруг губ сделана шероховатой с помощью коротких следов резца.

Как мы видим, агония древнеримского мира носила и духовный, и физический характер. По тем же двум направлениям должно было идти и возвеличивание его новой славы согласно замыслу Константина Великого (илл. 95), обновителя империи, ее первого правителя-христианина. То, что мы видим, не просто бюст, это один из нескольких сохранившихся фрагментов гигантской (только голова имеет в высоту 2,44 м) статуи, которая когда-то находилась в огромной базилике Константина (см. илл. 89). В этой голове все настолько нарушает обычные пропорции, что она подавляет зрителя своей величественностью. Задачей скульптора было создать впечатление некоей превосходящей все мыслимые масштабы мощи, что подчеркивается массивными, неподвижными чертами лица; особенно впечатляет пристальный гипнотический взгляд огромных лучистых глаз. Это изображение в сущности говорит не столько о том, как выглядел Константин на самом деле, сколько о том, как он воспринимал себя сам и каким был для его восторженных подданных.

Рельефные изображения

Изобразительное искусство эпохи империи не ограничивалось портретом. Ее правители стремились увековечить свои деяния с помощью рельефов, содержание которых носило повествовательный характер и которыми украшались монументальные алтари, триумфальные арки и колонны. Подобные изображения знакомы нам по древним культурам Ближнего Востока (см. илл. 28, 45 и 46), но не Древней Греции. Исторические события — то есть события, произошедшие в определенном месте и в определенное время,— не интересовали скульпторов Греции классического периода. Если требовалось увековечить победу над персами, это делалось не напрямую, а изображалась битва лапифов с кентаврами либо греков и амазонок — мифологическое событие без пространственно-временных связей с реальностью. Даже в эллинистическую эпоху эта тенденция была преобладающей, хотя уже не абсолютно. Когда цари Пергама хотели увековечить свои победы над гал-латами, последние были изображены как таковые, но в типичных позах, означающих поражение и не характерных для настоящей битвы (см. илл. 76).

Греческим художникам, однако все же случалось, создавать произведения, посвященные историческим событиям. Мозаичная картина из Помпеи, изображающая «Битву при Иссе» (см. илл. 59), по-видимому, воспроизводит созданную около 315 г. до н. э. знаменитую работу греческого мастера, изображающую победу Александра Македонского над персидским царем Дарием. Начиная с Ш в. до н. э. и в Риме начали создаваться картины, отражающие его историю. Выполненные на дереве, они играли роль своего рода плакатов, пропагандирующих триумфы того или иного героя. Однако уже в последние годы республики такие недолговечные средства отображения происходивших событий стали уступать место более «солидным» и монументальным формам: вырезанные из камня рельефы украшали сооружения, которые должны были просуществовать целую вечность. Таким образом, они являлись подходящим средством прославления императоров, и те стремились использовать его как можно шире.

Арка Тита. Вершиной искусства рельефа в Древнем Риме являются две большие панели, повествующие о деяниях императора Тита и украшающие триумфальную арку, воздвигнутую в 81 г. н. э., чтобы увековечить его победы. На одной из них (илл. 96) показана часть триумфальной процессии в честь завоевания Иерусалима. В число изображенных трофеев входят семисвечник и другие священные предметы. Несмотря на большой объем работы скульптору с удивительным успехом удалось передать движение многолюдной толпы. В правом углу рельефа процессия поворачивает и, удаляясь от нас, проходит через триумфальную арку. Она как бы исчезает в ней: арка размещена под углом, так что мы видим только ближнюю ее часть с входом — радикальный, но эффективный прием.

Колонна Траяна. Задачи, стоявшие перед изобразительным искусством эпохи империи, зачастую были несовместимы с реалистической трактовкой пространства. Воздвигнутая в 106—113 гг. н. э. в память победоносных походов императора против даков, населявших в древности территорию Румынии, колонна Траяна (илл. 97) обвита сплошной лентой рельефа, образующего фриз, композиция которого с точки зрения количества фигур и «плотности» повествования превосходит все созданное к тому времени. При этом большая часть труда резчиков оказывается «напрасной», ибо зрители — согласно удачному высказыванию одного из ученых— «должны бегать кругами наподобие цирковой лошади», чтобы следовать разворачивающемуся повествованию, и едва ли могут что-нибудь рассмотреть выше четвертого или пятого витка без бинокля. Спиральный фриз был новой и ко многому обязывающей формой исторического повествования, требовавшей от скульптора решения многих трудных задач. Ввиду отсутствия поясняющих надписей изображению следовало быть самодостаточным, то есть максимально понятным; это значит, пространственное оформление каждого эпизода тщательно продумывалось. Внешняя непрерывность изображения должна была сочетаться с внутренней целостностью отдельных сцен. При этом глубину собственно резьбы требовалось уменьшить по сравнению с такими рельефами, как те, что украшали арку Гита, ибо в таком случае тени, отбрасываемые выступающими деталями, сделали бы изображение «нечитаемым» для находящегося внизу зрителя. Скульптору удалось блестяще решить все эти задачи, однако за счет того, что он почти полностью пожертвовал впечатлением глубины пространства. Ему пришлось свести пейзаж и архитектуру к упрощенным декорациям и увеличить угол наклона поверхности, на которой стоят фигуры, как бы приподняв ее. Те сцены, которые видны на иллюстрации, служат прекрасным примером изображения исторических событий на колонне. Сражения среди более чем ста пятидесяти отдельных эпизодов показаны редко; вместе с тем большое внимание уделено политическим и географическим аспектам войны с даками и тыловому обеспечению войск. Это сближает содержание фриза со знаменитыми «Записками о Галльской войне» Юлия Цезаря.

ЖИВОПИСЬ

По сравнению с тем, что известно о древнеримских скульптуре и архитектуре, наши знания о живописи Древнего Рима бесконечно малы. Почти все дошедшие до нас произведения принадлежат к жанру настенной росписи, причем подавляющее большинство их обнаружено либо при раскопках Помпеи, Геркуланума и других поселений, погибших при извержении Везувия в 79 г. н. э., либо найдены в Риме и его окрестностях. Они принадлежат к узкому промежутку времени, продолжительностью менее двух столетий. Никто не станет отрицать, что это был период, когда копировались греческие образцы, ввозились греческие работы и приезжали греческие мастера. Но «Битва при Иссе» (см. илл. 59) является одним из немногих тому свидетельств.

Римский иллюзионизм

Примером преобладавшего в те времена стиля служит роспись украшающая один из углов «комнаты Иксиона» в раскопанной в Помпее «доме Веттиев» (илл. 98)— Здесь все иллюзорно: и стены, раскрашенные под мраморные плиты, и окантованные, как бы заключенные в рамы, мифологические сцены, создающие впечатление вставленных в стену картин, написанных на деревянных досках, и открывающийся за нарисованными окнами вид на фантастические архитектурные сооружения — все это напоминает несколько нестройное слияние тем, исполняемых разными музыкальными инструментами. Архитектурные фрагменты тоже отличаются какой-то странной и нереальной живописностью, воспроизводящей, по-видимому, театральные задники того времени. Искусная имитация различных материалов и отдаленных пейзажей создает иллюзию реального трехмерного пространства, но при первой же попытке проанализировать, как соотносятся элементы этой «трехмерной» картины, мы начинаем понимать, что римский художник не имел отчетливого представления о том, как передать глубину пространства, что выстраиваемая им перспектива бессистемна и внутренне противоречива. По сути, он никогда не приглашает нас «войти» в создаваемое им пространство. Подобно некоей обетованной земле, оно всегда остается недосягаемым, лежащим по другую сторону от нашего мира.

Когда место архитектурных композиций занимает пейзаж, неукоснительное соблюдение законов перспективы становится не столь важным, и достоинства, свойственные методу, применяемому римскими художниками, начинают перевешивать его недостатки. Это особенно хорошо заметно в знаменитых «пейзажах с Одиссеем» — длинной ленте пейзажа, поделенной пилястрами на восемь отрезков. На каждом из них изображен эпизод из странствий Одиссея (Улисса). На илл. 99 показана сцена с лестригонами. Воздушные, голубоватые тона создают чудесное чувство залитого светом пространства. Оно как бы обволакивает и связывает воедино все, что существует в этой теплой, волшебной средиземноморской стране, где фигуры людей кажутся не более чем случайностью. Лишь при более пристальном рассмотрении мы понимаем, насколько хрупка эта гармония даже в столь совершенном произведении: обратив внимание на детали пейзажа, мы найдем его таким же претенциозным, как и упоминавшиеся выше архитектурные фантазии. Его единство проистекает не из композиции, а из поэтического настроения.

Вилла мистерий. Существует все же один уникальный для древнеримской живописи памятник, который поражает нас великолепием замысла и единством стиля: это огромный фриз в одном из помещений «Виллы мистерий» поблизости от Помпеи (илл. 100). Художник разместил изображенные им фигуры на узком зеленом основании. Фоном для них служат повторяющиеся красные панели, разделенные черными полосами — что-то вроде кадров диафильма, где разыгрывается какое-то странное и торжественно-скорбное обрядовое действо. Кто они, в чем состоит смысл этого цикла? Многое остается загадкой, но очевидно, что здесь изображены различные ритуалы из дионисийских мистерий — древнего полутайного культа, завезенного в Италию из Греции. Две реальности— действительная и мифологическая — как бы сливаются здесь воедино. Их взаимопроникновение мы ощущаем во всех фигурах, в которых действительно чувствуется нечто общее — благородство осанки и выразительность поз, изумительное мастерство, с которым выписаны тела и драпировки, а также увлеченность, с которой они участвуют в разыгрываемой мистерии. Многие позы и жесты позаимствованы из греческого изобразительного искусства классического периода, но в них нет вторичности— следствия углубленного изучения предшествующих образцов — и связанной с этим некоторой неестественности, которая свойственна тому, что мы зовем классицизмом. Исключительный дар проникновения в суть художественного образа позволил художнику наполнить прежние формы новой жизненной силой. Вне зависимости от того, каким образом его творчество связано с не дошедшими до нас работами знаменитых греческих художников, он является их законным наследником, подобно тому как писавшие на латинском языке выдающиеся древнеримские поэты эпохи принципата Августа — такие как Вергилий, Гораций, Овидий и другие — являются истинными продолжателями греческой поэтической традиции.

Живописные портреты

Согласно сообщению Плиния, живописный портрет был широко распространен в Древнем Риме еще во времена республики, однако ни одного такого произведения до нас не дошло. Зато в распоряжении искусствоведов имеется достаточно полная группа портретов из Фаюмского оазиса в Нижнем Египте. Этим мы обязаны сохранившемуся до времен Римской империи (а может быть и возродившемуся) древнеегипетскому обычаю прикреплять портрет умершего к его завернутому в ткань мумифицированному телу. Удивительная свежесть их красок объясняется тем, что они выполнены в отличающейся чрезвычайной долговечностью технике энкаустики, в соответствии с которой краситель разводится в жидком воске. Такую краску можно сделать матовой и густой, как масляная, и наоборот — заставить ложиться тонким, прозрачным слоем. Лучшие из этих портретов, такие как тот, что показан на илл. 101, отличаются непревзойденными смелостью, непосредственностью и уверенностью мазка. Изображенный на нем темноволосый мальчик кажется живым — столь осязаемо воплотили правду жизни лучистые краски художника. Особо выделены глаза. В какой-то мере стилизованы и некоторые другие черты, но к счастью, в данном случае это не сказалось на качестве портрета, а лишь подчеркивает детскую привлекательность безвозвратно утраченного родителями ребенка.

РАННЕХРИСТИАНСКОЕ И ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО

В 323 г. н. э. Константин Великий принял судьбоносное решение, последствия которого ощущаются по сей день — он повелел перенести столицу империи в греческий город Византии, известный после этого как Константинополь (ныне Стамбул). Император предпринял такой шаг осознавая рост стратегического и экономического значения восточных провинций. Перенос столицы был также связан с тем, что отныне основанием и краеугольным камнем империи должно было стать христианство. Константин едва ли смог бы предвидеть, что такое изменение местопребывания императора приведет к расколу всего государства. Однако не прошло и ста лет, как раздел империи стал свершившимся фактом, хотя императоры, правившие в Константинополе, не спешили расстаться с притязаниями на западные провинции. Последние, управляемые императорами Западной Римской империи, вскоре были захвачены вторгшимися германскими племенами. К концу VI в. на ее территории исчезли последние остатки власти римлян. Восточная империя, впоследствии получившая название Византийской, выдержала удары варваров, а при императоре Юстиниане (527—565) стала опять могущественной и стабильной.

Раздел империи вскоре повлек за собой и религиозный раскол. Во времена Константина римский епископ, или, как его называли римский папа, был общепризнанным главой всех христиан; влияние его кафедры было следствием авторитета ее основателя, Св. апостола Петра. Однако различия между восточным и западным христианством постепенно накапливались, углублялись, а когда возникли расхождения в доктрине, то разрыв между католицизмом и православием, возглавляемый римским папой и константинопольским патриархом, стал неизбежен. Разногласия являлись действительно глубокими. Католическая церковь к тому времени была независима от какой бы то ни было государственной власти; в соответствии со своей идеологией всемирной церкви она превратилась в наднациональный институт. Православная же церковь основывалась на союзе светской и духовной властей, представляемых императором и патриархом, причем первый назначал второго. Здесь видно продолжение имевшей место еще в Древнем Египте и на Ближнем Востоке традиции сакральной царской власти, но в христианской адаптации. Византийские императоры в отличие от своих предшественников-язычников не могли притязать на статус богов, но они приняли на себя роль главы как церкви, так и государства.

Эти религиозные различия между Востоком и Западом даже в еще большей мере, чем политическое разделение заставляют выбрать двойное заглавие данной главы. Термин «раннехристианское искусство» строго говоря относится не к определенному стилю, а к любому произведению искусства в области христианской культуры, созданному до разделения церквей, или, примерно, к первым пяти векам нашей эры. Термин «византийское искусство», с другой стороны, обозначает не только искусство восточной части Римской империи, но и специфический стиль. НосколькуЛ этот стиль вырос из определенных тенденций, возникновение которых можно отнести к правлению Константина и даже более раннему времени, то очевидно, что четких различий между раннехристианским и византийским искусством не существует. Так, правление Юстиниана называют первым «золотым веком» византийского искусства. Однако, созданные на средства казны памятники, особенно находящиеся в Италии, можно рассматривать в зависимости от точки зрения как раннехристианские, либо как византийские.

Пройдет немного времени, и политико-религиозные расхождения между Востоком и Западом породят также художественные различия. В Западной Европе кельтские и германские народы выступят в роли наследников позднеантичной цивилизации, частью которой является раннехристианское искусство, и трансформируют его в искусство средневековое. Напротив, Восток не испытает подобного перелома. В Византии поздняя античность проживет еще долгую жизнь, только греческие и восточные элементы выступят на передний план за счет уменьшения значения собственно римского наследия. Поэтому византийская цивилизация так никогда и не станет в полном смысле средневековой.

РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО

Вплоть до правления Константина Великого мало что можно с уверенностью сказать о христианском искусстве. Единственным достаточно полным источником соответствующих сведений служат росписи римских катакомб, где находятся захоронения ранних христиан. Но это, по-видимому, лишь одна из существовавших в то время разновидностей христианского искусства. Тогда Рим еще не был главным центром христианства. В больших городах Северной Африки и Ближнего Востока, таких как Александрия и Антиохия, существовали более старые и многочисленные христианские общины. Возможно, там христианское искусство развивалось в русле иных художественных традиций, но от него мало что сохранилось. Если нехватка материалов по восточным провинциям Римской империи мешает проследить тенденции развития христианского искусства в раннюю пору его существования, то сохранившаяся катакомбная живопись достаточно полно рассказывает нам о духовной жизни создавших ее общин.

Катакомбы

Погребальный ритуал и обеспечение безопасности захоронений имели для первых христиан большое значение, поскольку их вера основывалась на ожидании вечной жизни в раю. Образный строй катакомбной живописи, как мы видим на илл. 102, где показана роспись потолка, наглядно отражает новое мировоззрение, хотя сами художественные формы остались прежними, типичными для дохристианских настенных изображений. Пространство потолка все так же делится на разграниченные участки— запоздалый и упрощенный отзвук иллюзионистических архитектурных композиций пом-пейских росписей. Способ передачи фигур, а также пейзажные вставки наводят на мысль об их происхождении от одного и того же прототипа. Однако в исполнении художника, обладающего весьма скромным дарованием, испытанный в римском искусстве прием не срабатывает: здесь он лишен своего исходного смысла. Но это мало заботит художника. Отвлекаясь от первоначального значения приема, живописец вкладывает в него новое символическое содержание. Здесь задействовано даже геометрическое членение потолка: большой круг явно символизирует небесный свод, на котором начертан крест — основной символ новой веры. В центральном медальоне мы видим молодого пастуха с овцой на плечах в позе, которая восходит еще к греческому искусству эпохи архаики. Он символизирует Христа-Спасителя, «Пастора Доброго», отдающего жизнь «за овцы своя». В полукружиях, размещенных по периферии, находятся сцены, рассказывающие библейскую историю пророка Ионы. Слева показано, как Иону бросают с корабля в море, справа он выходит из чрева кита. Внизу мы видим его уже на суше — избавившись от опасности, он размышляет о милосердии Божьем. Этот ветхозаветный сюжет, часто сравниваемый с чудесами, описанными в Новом завете, был очень популярен в раннехристианском искусстве, подтверждая, что Господь властен спасти верующего от, казалось бы, неминуемой смерти. Стоящие фигуры — это члены церкви; молитвенно подняв руки, они обращаются к Богу с просьбой о помощи. Вся эта композиция, не отличающаяся масштабностью или выразительностью исполнения, имеет, однако, внутреннюю целостность и хорошо понятна зрителю, что выгодно отличает ее от подобных работ времен язычества.

Архитектура

Решение Константина сделать христианство государственной религией империи имело для христианского искусства огромные последствия. До этого члены общины не могли открыто собираться для богослужений. Церковные службы совершались скрытно в домах наиболее состоятельных единоверцев. Теперь для нового официального культа предстояло едва ли не за одну ночь построить представительные здания, чтобы христианская церковь функционировала у всех на виду. Константин принял меры, чтобы для решения этой задачи было выделено максимальное количество средств, и за несколько лет на деньги казны было создано невероятное количество больших церковных построек, причем не только в Риме, но и в Константинополе, в Палестине и других имевших важное значение местах.

Церковь Сан-Аполлинаре-ин-Классе. Эти здания представляли собой новый тип сооружения — раннехристианскую базилику — послуживший основой развития церковной архитектуры в Западной Европе. Раннехристианская базилика, как это видно на примере церкви Сан-Аполлинаре-ин-Классе поблизости от Равенны (илл. 103, 104), представляет собой результат слияния архитектурных форм, характерных для зала собраний, храма и частного жилища. Для этого типа зданий характерно также присущее истинным произведениям искусства своеобразие, и свойственные им черты не могут быть объяснены только исходя из соответствующих архитектурных прототипов. Освещение посредством верхнего ряда окон с двумя боковыми нефами, апсида и деревянная крыша напоминают о языческих базиликах времен империи. На иллюстрации показан вид церкви с запада. Расположенное при входе помещение,— нартекс, заменило атриум,—окруженный колоннадой двор, снесенный еще в давние времена. Круглая коло-кольня-кампанилла была пристроена в средние века. (Многие церкви, выстроенные по типу базилики, имеют также трансепт — поперечный неф — пересекающий главный под прямым углом, благодаря чему здание имеет в плане форму креста. Этот элемент часто отсутствует, как, например в церкви Сан-Аполлинаре.) Такой тип зданий как базилика, ставший уже традиционным для римской архитектуры, прекрасно подходил для церквей времен императора Константина: он обеспечивал наличие большого внутреннего пространства, требующегося для христианского богослужения, и вызывал в то же время необходимые ассоциации, связанные с традиционным использованием таких построек, что имело важное значение, поскольку христианству был официально присвоен привеле-гированный статус. Но здание церкви есть нечто большее, чем просто место, где собираются верующие. Это прибежище общины верных, но прежде всего — дом Бога, христианская святыня, заменившая прежние храмы.

Для того, чтобы максимально приспособить базилику для этой новой функции, были внесены некоторые изменения, и ее планировка получила новый ориентир. Им стал алтарь, размещенный перед апсидой в восточном конце главного нефа. В отличие от языческих базилик, обычно имевших боковые входы, вход в церковь был перемещен к западному торцу. Таким образом, в христианской базилике главной стала ориентация вдоль продольной оси, напоминающая, как это ни странно, храмы древнего Египта (см. илл. 36).

На примере церкви Сан-Аполлинаре-ин-Классе мы можем увидеть и другое важное отличие раннехристианской церковной архитектуры: резкий контраст между внешним видом и внутренним убранством. Снаружи простая кирпичная кладка стен лишена каких-либо украшений, и кажется, будто это лишь оболочка, в своих очертаниях повторяющая форму внутреннего помещения,— идея прямо противоположная концепции классического античного храма. Но стоит войти в саму церковь, как аскетичность и своего рода «антимонументальность» фасада уступает место роскошному внутреннему убранству (илл. 105). Оставив за порогом мир повседневности, мы ощущаем себя здесь в царстве света и мерцающих красок, где драгоценная мраморная облицовка и сияющие наподобие множества бриллиантов мозаики напоминают о духовном величии Царствия Божьего. Аркада нефа, с ее неторопливым чередованием архитектурных деталей, уводит нас вдаль, к расположенной в дальнем конце нефа большой арке, носящей название «триумфальной», обрамляющей алтарь и расположенную за ним апсиду.

Мозаики

Стремительное развитие христианской архитектуры должно было неизбежно сказаться на раннехристианской живописи и привести к масштабным переменам поистине революционного характера. Внезапно возникла потребность покрывать огромные площади стен изображениями, достойными их монументального обрамления. Понадобилось не только усвоить существовавшее художественное наследие, но и преобразовать его традиции так, чтобы добиться максимального соответствия новой архитектурной и духовной среде. В ходе этого процесса возник новый замечательный вид изобразительного искусства — раннехристианская настенная мозаика, в значительной степени потеснившая существовавшие до того методы выполнения настенных росписей. Как греки периода эллинизма, так и римляне использовали мозаику преимущественно для украшения пола. Таким образом, обширные по площади и сложные по композиции настенные мозаики, типичные для раннехристианского искусства, практически не имеют прецидентов. То же самое можно сказать и о материале, из которого они выполнены — имеющих кубическую форму кусочках окрашенного стекла — смальты. По сравнению с разноцветным мрамором, использованным для создания «Битвы при Иссе» (см. илл. 59), смальта давала краски куда более яркие и большего количества оттенков. Она могла даже быть золотой, но ей недоставало тех едва уловимых переходов тона, что необходимы для имитации живописи. Сверкающая поверхность отражавших свет кусочков цветного стекла слегка неправильной формы позволяла создать эффект мерцающего окна в нереальный мир, вместо твердой сплошной поверхности. Все эти свойства смальтовой мозаики делали ее идеальным дополняющим компонентом новой архитектурной эстетики и обеспечивали широкое применение в раннехристианских базиликах. Изумительные цвета, яркая, наполненная светом прозрачная яркость и строгая геометрическая упорядоченность изображений мозаичного комплекса— все это в высшей степени соответствовало духу таких интерьеров, как в церкви Сан-Аполлинаре-ин-Классе. Можно даже сказать, что раннехристианские и византийские церкви так же требуют мозаики, как архитектура древнегреческих храмов требует скульптурных украшений.

Раннехристианская мозаика как бы отрицает то, что поверхность стены — сплошная и плоская. Но не затем, чтобы предположить за этой поверхностью наличие иной реальности, как в древнеримских настенных росписях, а для того, чтобы создать за ней иллюзию нереального мира, светящееся мерцающим светом царство, населенное бесплотными существами или символами. В произведениях сюжетного характера мы так же видим, как новое содержание преображает идущую от времен римской античности традицию иллюзионизма в живописи, и стены нефов раннехристианских базилик заполняются длинной чередой мозаик, воспроизводящих сцены, взятые из Ветхого или Нового завета

Расставание Лота и Авраама (илл. 106)

является одной из таких сцен, принадлежащих

старейшему циклу мозаик, выполненному около 430

г. и находящемуся в церкви Санта-Мария-Мад-жоре

в Риме. Авраам, его сын Исаак и остальные члены

семьи занимают левую половину композиции.

Фигуры Лота и его родичей, в том числе двух

малолетних дочерей, развернуты вправо, в

направлении города Содома. Задача художника,

создававшего это мозаичное панно, сопоставима с

той, что стояла перед скульпторами, украшавшими

колонну Траяна (см. илл. 97): как с одной стороны в

наиболее сжатой, компактной форме передать

сложные действия, а с другой — сделать изобра

жение «читаемым» с расстояния. По существу, он

использовал имевшиеся под рукой в готовом виде

приемы — такие, как «сокращенные формулы»

домов, деревьев и города, или изображение толпы в

виде находящихся рядом голов людей (наподобие

грозди винограда) позади фигур на переднем плане.

Различие состоит в том, что в рельефах колонны

Траяна эти приемы могли быть использованы лишь

в той мере, в какой не противоречили задачам

создания реалистического изображения,

воспроизводящего действительно имевшие место исторические события, тогда как мозаики церкви Санта-Мария-Маджоре являют собой зримый образ истории спасения, понимаемого в духовном смысле.

Отраженная в них реальность — это не событие, однажды случившееся и потому вошедшее в систему пространственно-временных связей обычного мира, а засвидетельствованная художником сегодняшняя реальность живого мира Священного Писания (в случае эпизода с Лотом и Авраамом — тринадцатой главы ветхозаветной книги Бытия).

Вследствие этого художнику не требуется передавать конкретные детали, свойственные для исторического повествования. Для него взгляд и жест важнее трехмерной формы или эффектного движения, связанного с драматическим развитием событий. Симметричность композиции с проходящим по центру разделом между группами Лота и Авраама подчеркивает символическое значение их расставания: отныне каждый из них пойдет своей дорогой, причем путь Авраама, путь праведности и завета с Богом, противопоставлен пути Лота, которому предстоит встретиться с гневом Господним. Различие предстоящего изображенным в правой и левой группах людям жизненного пути мы воспринимаем особенно остро, когда обращаем внимание на фигурки стоящих по краям детей — Исаака и дочерей Лота— и вспоминаем об уготованной им судьбе.

Свиток, кодекс, искусство иллюстрации

Из каких же источников черпали сюжеты создатели мозаичных циклов повествовательного характера, как тот, что сохранился в церкви Санта-Маджоре? Доя некоторых могши стать образцом катакомбные росписи, но, видимо, их происхождение скорей связано с иллюстрированными манускриптами — в особенности Ветхого Завета. Поскольку христианство было религией, в основе которой лежит Слово Божие, запечатленное в Священном Писании, то церковь с самого начала своего существования организовала переписывание в большом количестве экземпляров этих боговдохновенных текстов— Каждый из них являлся святыней — такого отношения в античной цивилизации не было ни к одной книге.

История книг начинается в Египте — мы точно не знаем когда — с изобретением материала, подобного бумаге, но более ломкого. Его изготовляли из стеблей папируса. Книги, написанные на папирусе, имели форму свитка. Однако в конце эпохи эллинизма был найден другой, более подходящий материал, известный как «пергамент» и представлявший собой тонкую телячью кожу, специально обработанную и отбеленную. Гораздо более долговечный, он был достаточно прочен, чтобы не ломаться на сгибе, что дало возможность брошюровать его так, как это делают по сей день. Переплетенные таким образом книги получили наименование кодексов. В течение I—IV вв. н. э. пергаментные кодексы постепенно вытеснили свитки. Такая замена сыграла важную роль в развитии искусства книжной иллюстрации. Лишь пергамент позволил использовать все богатство красок, в том числе золотую, и сделал иллюстрацию — или, как ее называют, применительно к данному случаю, книжную миниатюру — достойным соперником настенной живописи, мозаик и письма по дереву — только меньших размеров.

Венское Бытие (Венский Генезис). Один из наиболее ранних экземпляров первой книги Ветхого Завета, Венское Бытие, написан серебряными, теперь почерневшими от времени буквами на пурпурном пергаменте и украшен чудесными цветными миниатюрами, создателю которых удалось достичь не менее удивительного эффекта, чем в случае уже знакомых нам мозаик. На илл. 107 изображены несколько эпизодов из жизни Иакова. На переднем плане показано, как он борется с ангелом и получает от него благословение. На миниатюре мы видим не один сюжет, а целую вереницу различных сцен, расположенных подковообразно, одна за другой — так что их последовательность в пространстве совпадает с последовательностью во времени. Такой метод «повествования», возможно, проистекает из приема, возникшего во времена, когда книги имели вид свитков. При иллюстрировании манускриптов это позволяет сэкономить место и компактно разместить максимум содержания «повествовательного» характера. В данном случае художник, по-видимому, предполагал, что его миниатюра, представляющая своего рода «отчет» о текущих событиях, будет читаться так, как читаются строчки обычного текста, в отличие от мозаик, которые как бы служат окном в иной мир и должны быть соответствующим образом обрамлены. Изображение, как и текст, нанесено непосредственно на служащий фоном пурпурный пергамент, и мы видим, что для художника важно, чтобы страница воспринималась как единое целое.

Скульптура

По сравнению с живописью и архитектурой скульптура играла в раннехристианском искусстве второстепенную роль. Считают, что библейский запрет создавать кумиров особенно строго соблюдался в отношении больших статуй культового характера, то есть «идолов», которым поклонялись в языческих храмах. Чтобы избавиться от «духа идолопоклонства», церковная скульптура должна была отказаться от изображения человека в «натуральную величину». Таким образом, монументальность решительно отвергалась с самого начала; в своем развитии скульптура все более удалялась от объемности и масштабности античных работ, переходя к более мелким и менее объемным формам — по сути, декоративным украшениям, покрывающим поверхность подобно резному кружеву. Наиболее древними образцами христианской скульптуры являются мраморные саркофаги, которые изготовлялись начиная с середины III в. для наиболее видных членов церкви. До правления императора Константина их украшали практически те же немногочисленные сюжеты, знакомые нам по катакомбной живописи: Добрый Пастырь, Иона с китом — и так далее, но оформлялись и размещались они на саркофагах так, как это делали язычники. Даже сто лет спустя мы встречаемся в подобных работах с использованием гораздо более широкого диапазона форм и сюжетов, чем это характерно для других случаев употребления скульптуры.

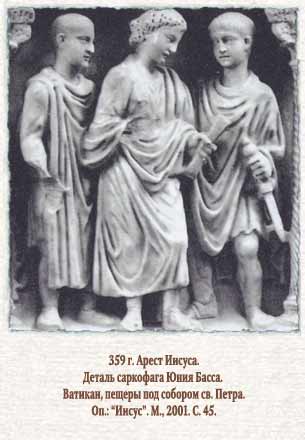

Саркофаг Юния Басса. Ярким примером такого применения скульптуры, свойственного описываемой  эпохе, является богатая резьба саркофага Юния Басса, префекта Рима, умершего в 359 г. (илл. 108). Передняя плита саркофага посредством небольших колонн делится на десять квадратных секций, каждая из которых представляет собой рельеф на сюжет из Ветхого или Нового Завета. В верхнем ряду мы видим такие сцены, как «Жертвоприношение Авраама», «Св. Петр в узах», «Спаситель на троне со свв. Петром и Павлом» и «Христос перед Понтием Пилатом» (две правые секции). В нижнем ряду изображены сюжеты: «Иов на гноище», «Грехопадение Адама и Евы», «Вход Господень в Иерусалим», «Даниил во львином рву» и «Св. Павел, ведомый на мучения». Такой несколько странный для нас выбор' сюжетов был очень характерен для людей эпохи раннего христианства с их специфическим образом мышления, согласно которому божественная природа Христа в противовес его человеческому естеству приобретала особую значимость. Поэтому страдания и смерть Спасителя оставались в тени — на них как бы лишь намекалось. Вот Иисус перед судом Пилата — молодой длинноволосый философ, возвещающий высшую мудрость (обратите внимание на свиток в руках). Сцены мученичества апостолов столь же мало претендуют на полноту передачи библейского текста— они фрагментарны, дискретны, бесстрастны. Две центральные сцены показывают Христа в царском обличий. На верхнем рельефе — Пантократор, то есть Вседержитель, владыка мира, восседающий на небесном троне; на нижнем — царь Иудейский при всеобщем ликовании въезжающий в Иерусалим. Адам и Ева — первые грешники — символизируют принятые Христом на себя грехи мира; сюжет «Жертвоприношение Авраама» — это ветхозаветный прообраз искупительной жертвы Христа. Образы Иова и Даниила выполняют ту же функцию, что и образ Ионы: они вселяют надежду на ниспосланное свыше спасение. Фигуры, размещенные создателем саркофага в глубоких нишах, явно свидетельствуют о его сознательном стремлении попытаться воссоздать то благородство форм, что было свойственно статуям Древней Греции. Вместе с тем, в сценах, предусматривающих, казалось бы, большой накал действия за внешней «ширмой» классицизма мы ощущаем удивительную пассивность и вялость. Представшие перед нами события и персонажи уже не говорят сами за себя в физическом или эмоциональном смысле, но сообщают нам более высокое знание; они исполнены символического значения, которое связывает их воедино. эпохе, является богатая резьба саркофага Юния Басса, префекта Рима, умершего в 359 г. (илл. 108). Передняя плита саркофага посредством небольших колонн делится на десять квадратных секций, каждая из которых представляет собой рельеф на сюжет из Ветхого или Нового Завета. В верхнем ряду мы видим такие сцены, как «Жертвоприношение Авраама», «Св. Петр в узах», «Спаситель на троне со свв. Петром и Павлом» и «Христос перед Понтием Пилатом» (две правые секции). В нижнем ряду изображены сюжеты: «Иов на гноище», «Грехопадение Адама и Евы», «Вход Господень в Иерусалим», «Даниил во львином рву» и «Св. Павел, ведомый на мучения». Такой несколько странный для нас выбор' сюжетов был очень характерен для людей эпохи раннего христианства с их специфическим образом мышления, согласно которому божественная природа Христа в противовес его человеческому естеству приобретала особую значимость. Поэтому страдания и смерть Спасителя оставались в тени — на них как бы лишь намекалось. Вот Иисус перед судом Пилата — молодой длинноволосый философ, возвещающий высшую мудрость (обратите внимание на свиток в руках). Сцены мученичества апостолов столь же мало претендуют на полноту передачи библейского текста— они фрагментарны, дискретны, бесстрастны. Две центральные сцены показывают Христа в царском обличий. На верхнем рельефе — Пантократор, то есть Вседержитель, владыка мира, восседающий на небесном троне; на нижнем — царь Иудейский при всеобщем ликовании въезжающий в Иерусалим. Адам и Ева — первые грешники — символизируют принятые Христом на себя грехи мира; сюжет «Жертвоприношение Авраама» — это ветхозаветный прообраз искупительной жертвы Христа. Образы Иова и Даниила выполняют ту же функцию, что и образ Ионы: они вселяют надежду на ниспосланное свыше спасение. Фигуры, размещенные создателем саркофага в глубоких нишах, явно свидетельствуют о его сознательном стремлении попытаться воссоздать то благородство форм, что было свойственно статуям Древней Греции. Вместе с тем, в сценах, предусматривающих, казалось бы, большой накал действия за внешней «ширмой» классицизма мы ощущаем удивительную пассивность и вялость. Представшие перед нами события и персонажи уже не говорят сами за себя в физическом или эмоциональном смысле, но сообщают нам более высокое знание; они исполнены символического значения, которое связывает их воедино.

Классицизм

Скульпторов времен раннего христианства не оставляло желание вернуться к классическим образцам. Данное явление характерно для середины IV — начала VI вв. Тому есть несколько объяснений. С одной стороны, в это время еще существовало значительное количество влиятельных сторонников язычества, которые могли поощрять такие тенденции. Это было похоже на «арьергардные бои». Новообращенные христиане — такие как Юний Басе, принявший крещение незадолго до смерти,— часто сохраняли приверженность прежним ценностям, в том числе в области искусства. Кроме того, некоторые видные церковные деятели благосклонно относились к усвоению христианством античного наследия. С другой стороны, источником подобных тенденций мог быть императорский двор— как на востоке, так и на западе — прекрасно осознававший свою связь с дохристианскими временами, откуда вели происхождение существовавшая государственная система и сама императорская власть. Классицизм, вне зависимости от его природы в каждом отдельном случае, в эту эпоху неустойчивости обладал несомненными достоинствами; он помог сохранить и передать следующим поколениям свойственное искусству прошлого богатство форм, а также присущий ему идеал красоты, который мог быть безвозвратно утрачен.

Резные диптихи из слоновой кости

Сказанное выше справедливо в том числе и по отношению к особому виду прикладного искусства— резьбе по слоновой кости. Сюда же можно отнести и создание рельефных изображений малого размера на поверхности других драгоценных материалов. Художественное значение этих предметов искусства значительно превосходит их величину. Предназначенные для частных лиц и рассчитанные на то, чтобы на них смотрели с близкого расстояния, они часто отражают вкус владельца, утонченность его эстетического чувства, чего не было в случае больших, официальных заказов со стороны церкви или государства. Именно такова вырезанная из слоновой кости створка диптиха (илл. 109), изготовленная в самом начале VI в. в восточной части Римской империи. Мы видим, как в этом произведении классицизм становится приемом, красноречиво передающим христианское содержание. Изображенный архангел явно ведет свое происхождение от крылатых фигурок Виктории — древнеримской богини победы (см. илл. 78). В нем все, вплоть до искусно вырезанных складок материи, говорит о принадлежности к греко-римской традиции в искусстве. Но сила и власть, которыми он наделен,— не от мира сего, и он — не земной житель. Даже обрамленная различными архитектурными элементами ниша, на фоне которой предстает перед нами фигура ангела, утратила реальность трехмерного пространства и находится в чисто символическом и орнаментальном взаимодействии с центральным изображением. Создается впечатление, что ангел не стоит на лестнице, а парит в воздухе. Это впечатление усилится, если приглядеться к положению ног относительно ступеней. Именно его бесплотность, в сочетании с гармоничностью классических форм делают его образ столь убедительным.

ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО

Первый золотой век

Если вначале между раннехристианским и византийским искусством было действительно трудно провести разделяющую их границу, то к началу правлению императора Юстиниана (527—565) положение изменилось. Константинополь не только в значительной мере восстановил политическое господство над Западом — то, что он стал «столицей искусства» также не вызывало сомнений. Сам Юстиниан, как покровитель искусств, не знал себе равных со времен Константина. Заказанное им или выполненное при его поддержке поражает поистине имперским величием, и мы полностью соглашаемся с теми, кто назвал это время «золотым веком». Работы той эпохи объединены внутренним единством стиля, что скорей связывает их с искусством византийским более позднего времени, нежели с искусством предшествовавших столетий. По иронии судьбы прекраснейшие из дошедших до наших дней памятников первого «золотого века» (526—726) находятся не в Константинополе (где многое было разрушено), а в Равенне, городе на побережье Адриатического моря, который при Юстиниане стал главным оплотом византийцев в Италии.

Церковь Сан-Витале в Равенне. Наиболее выдающейся постройкой того времени является церковь Сан-Витале (илл. ПО), построенная в 526— 547 гг., имеющая в плане форму восьмиугольника и увенчанная центральным куполом, что наводит на мысль о древнеримских термах, как о возможном архитектурном предшественнике такого рода постройки. К тому же прототипу восходит и конструкция Пантеона (см. илл. 86), но в нее прошедшие века внесли свои изменения, отмеченные влиянием Востока. Церковь Сан-Витале примечательна богатством интерьера, впечатляющего своей объемностью. Под верхним рядом окон в стене главного нефа расположена серия полукруглых ниш, захватывающих территорию боковых нефов; они как бы объединяются, создавая новое, необычное пространственное решение. Боковые нефы сделаны двухэтажными — верхние галереи (хоры) предназначались для женщин. Новая, более рациональная конструкция сводов позволила разместить по всему фасаду здания большие окна, заполняющие светом его внутренние объемы. Неординарность внешних архитектурных форм соответствует богатому внутреннему декору очень просторного интерьера (илл. 111). При сравнении Сан-Витале с церковью Сан-Аполлинаре-ин-Классе (см. илл. 103), Другой равеннской постройкой того же времени, нас поражает, насколько они различны. От продольной оси, типичной для раннехристианской базилики, почти ничего не осталось. Начиная с правления Юстиниана, храмы с центральным расположением купола становятся преобладающими в странах, исповедующих православие, настолько же, насколько прочно базилика укоренится в архитектуре средневекового Запада. Как же случилось так, что на Востоке этому конструктивному решению было суждено стать основным при постройке именно храмов (а не баптистериев или мавзолеев); почему православный мир отдал предпочтение такому типу, столь непохожему на базилику и с точки зрения Запада так мало соответствующему потребностям христианского богослужения? Помимо всего прочего, базиликальная форма храма подкреплялась авторитетом Константина Великого. Объяснений — практического, религиозного и политического характера— может быть найдено множество; по большей части они справедливы, но исчерпывающего среди них нет. Что касается церкви Сан-Витале, то она, очевидно, была придворной, и сам император или его близкое окружение имели непосредственное отношение к ее постройке. Это доказывается получившими широкую известность мозаиками, размещенными справа и слева от алтаря. Несомненно, к их созданию причастны императорские мастерские. Мы видим Юстиниана, его придворных, местное духовенство присутствующими на церковной службе (илл. 112). На противоположной стене их изображена императрица Феодора со своими придворными дамами. На этих мозаиках мы видим новый идеал человеческой красоты. Фигуры на них так непохожи на те, с которыми мы встречались на изображениях IV и V вв.— приземистыми, с большими головами. Здесь мы видим очень высоких стройных людей с маленькими ступнями, некрупными удлиненными лицами, на которых выделяются большие, пристально глядящие на зрителя глаза. Скрытые под складками тканей тела, кажется, способны лишь на медлительные церемониальные жесты и ношение величественных одеяний. Безусловно, художник стремился придать лицам Юстиниана и стоящих вблизи него портретное сходство. Действительно, их черты весьма индивидуальны (особенно это касается архиепископа Максимиана), но вместе с тем настолько подогнаны под идеал, о котором шла речь выше, что кажется, будто они принадлежат членам одной семьи: Все те же большие темные глаза под изогнутыми бровями, тот же маленький рот, узкий, длинный с легкой горбинкой нос — отныне это станет типичным для византийской живописи.

Если отвлечься от мозаик и обратить внимание на внутренние очертания церкви, то мы заметим, что они тоже отличаются какой-то нематериальной, парящей стройностью, благодаря которой фигуры на стенах тоже кажутся нам пребывающими в состоянии немой экзальтации. Любой намек на движение или перемену в состоянии полностью исключен: такие измерения как время и реальное, земное пространство совершенно отсутствуют — вместо них только вечное настоящее и золотая полупрозрачность небес. И кажется, будто торжественные, фронтальные образы мозаик воссоздают перед нами двор небесного, а не земного царя. Эта симфония светского и духовного в точности отражает представление о божественной природе византийского императора; фактически проводится параллель между ним и Христом. Рядом с Юстинианом — двенадцать спутников (из них шестеро — солдаты, сгрудившиеся позади щита с монограммой Христа), и количество их не случайно совпадает с числом апостолов.

Храм Св. Софии в Стамбуле. Среди дошедших до нас константинопольских памятников эпохи правления Юстиниана выдающееся место занимает построенная в 532—537 гг. церковь Св. Софии, т. е. Божественной Мудрости (Айя-София, как ее называют на Востоке). Это уникальный шедевр архитектуры того времени и одно из величайших проявлений созидающего гения человечества (илл. 113, 114). Храм пользовался такой славой, что в памяти людей даже сохранились имена его создателей — Анфимий из Тралл и Исидор из Милета. После турецкого завоевания в 1453 г. он был превращен в мусульманскую мечеть. Постепенно к нему были пристроены 4 минарета. В архитектурном отношении это постройка переходного типа между сооружениями раннехристианского зодчества и новыми византийскими храмами. От первых сохранилась в плане продольная ось, но центральным элементом главного нефа служит огромный купол. С подкупольным пространством соединяются, превращая неф в овал, две огромные ниши с полусферическим верхом, к которым примыкают, как в церкви Сан-Витале, меньшие полукруглые ниши. Таким образом, купол размещен как бы между двумя симметричными половинами здания. Посредством четырех арок он опирается на громадные колонны, образующие в плане квадрат. Так что расположенные под этими арками стены лишены несущей функции. Переход от образуемого основаниями арок квадрата к нижнему краю купола осуществляется с помощью сферических треугольников — так называемых парусов. Этот архитектурный прием обеспечивает сооружение более высокого и легкого купола, причем с применением метода строительства более экономичного по сравнению с применявшимися прежде (в частности, при сооружении Пантеона и Сан-Ви-тале), когда купол опирался на барабан — круглый либо многогранный. Сам план здания, использование главных несущих столбов-опор, масштабность постройки — все это вызывает в памяти базилику Константина (см. илл. 89), самое грандиозное сооружение со сводчатыми перекрытиями в архитектуре Римской империи и величайший памятник времен правления императора, которым Юстиниан не мог не восхищаться. Таким образом, храм Св. Софии как бы объединяет Восток и Запад, прошлое и будущее в единое могучее целое.

Входя внутрь храма словно ощущаешь его невесомость; кажется, обладающие массой и жесткостью элементы его конструкции остались где-то снаружи. Перед нами — распахнутое пространство, в котором ниши, апсиды, арки — подобны наполненным ветром парусам корабля. Та удивительная архитектурная эстетика, зарождение которой мы наблюдали на примере церкви Сан-Аполлинаре-ин-Классе (см. илл. 105), находит свое логическое завершение, но уже на качественно ином уровне. Здесь ключевую роль, как никогда прежде, играет свет. Купол парит, «как свод светозарных небес», по выражению современника, поскольку у его основания находится ряд близко расположенных окон, а в стенах самого храма их столько, что те приобретают прозрачность кружевной занавеси, а золотое мерцание мозаик окончательно создает иллюзию «нереальности» этого мира, предстающего перед нашим взором.

Второй «золотой век»

Византийская архитектура так и не создала ничего подобного храму Св. Софии. Церкви, относящиеся ко второму «золотому веку» византийской культуры, длившемуся с конца IX в. до XI в., и к еще более позднему времени были куда более скромных размеров, и в них царил скорее монашеский, нежели имперский дух. После эпохи правления Юстиниана дальнейшее развитие живописи и скульптуры было прервано периодом иконоборчества, начало которому положил в 726 г. эдикт императора, запрещавший священные изображения как идолопоклонство. Борьба иконопочитателей с иконоборцами продлилась более ста лет. Этот конфликт имел глубокие корни: в плане богословия он касался основополагающего вопроса о соотношении божественной и человеческой сущности Иисуса Христа; в социально-политическом плане он отражал борьбу за влияние между деятелями государства и церкви, а также представителями западных и восточных провинций империи. Иконоборчество знаменовало, кроме того, окончательный разрыв между католицизмом и православием. Последствия эдикта не замедлили сказаться: количество создаваемых икон резко снизилось, но сама иконопись продолжала существовать, что позволило в кратчайшие сроки возобновить их производство после победы иконопочитателей в 843 г. в прежних объемах. Мы мало знаем о византийской живописи в период с начала VIII в. до середины IX в., однако можно, по-видимому, утверждать, что в результате иконоборчества возрос интерес к светским формам изобразительного искусства, которые не были запрещены. Очевидно, именно он объясняет неожиданное появление в искусстве второго «золотого века» мотивов поздней античности.

Мозаики

В эпоху нового расцвета, наступившего вслед за восстановлением иконопочитания, мы видим, как античное наследие в лучших работах гармонично сливается с одухотворенным идеалом красоты, сложившимся в Византийском искусстве времен Юстиниана. В числе этих работ особо известно «Распятие» — мозаика из церкви монастыря в Дафни (илл. 115). Это чисто христианское по духу произведение имеет, однако, глубинную связь с античным искусством. Здесь нет реалистической трактовки пространства, но уравновешенность и ясность композиции делают ее поистине монументальной. То достоинство, которое присуще изображенным фигурам, также наводит на мысль об античных статуях. Эти фигуры кажутся особенно изящными и органичными по сравнению с теми, что мы видели на мозаиках времен Юстиниана в церкви Сан-Витале (см. илл. 112). Однако, главное что есть в этой работе от искусства античности, лежит не столько в области материальных образов, как в сфере эмоционального восприятия. Это мягкая, приглушенная патетичность жестов и выражения лиц, сдержанное благородство страдания, с которым мы впервые встретились в дневнегречес-ком искусстве пятого века н. э. (см. илл. 83, 84). Эти качества почти начисто отсутствуют в раннехристианском искусстве. Оно рассматривало Христа преимущественно как Вседержителя, источник Божественной Мудрости. Теперь же в дополнение к прежним взглядам усиливается внимание к Его страданиям, сильнейшим образом взывающим к человеческим чувствам. Возможно, крупнейшим достижением второго «золотого века» было то, что он привнес в религиозное искусство эти сочувствие и сострадание, хотя в полной мере возможности такого подхода были реализованы не в Византии, а позже, в западноевропейском средневековом искусстве.

Позднееизантийская живопись

Во времена борьбы иконоборцев с иконопочитателями одним из главных аргументов в пользу священных изображений было утверждение, что Иисус Христос сам позволил Св. Луке запечатлеть свой лик и что другие иконы Иисуса Христа и Богородицы по воле Божьей были чудесным образом явлены в разных местах. Эти изначальные, «истинные» иконы, как полагают, послужили оригиналом для других, выполненных рядовыми иконописцами. Иконопись возникла еще у первых христиан на основе традиций греко-римского портрета (см. илл. 101). Являясь культовыми предметами, иконы должны были строго соответствовать существующему канону. Иконописцам надлежало неукоснительно придерживаться определенных образцов, устоявшихся правил. В результате их творчество зачастую скорей сопоставимо с трудом искусного ремесленника, нежели отличающейся богатством воображения работой художника. Черты такого консерватизма видны на иконе Богородицы на илл. 116. Написанная в XIII в., она восходит к типу, сложившемуся несколькими столетиями раньше. Хорошо заметны «отзвуки» особенностей, характерных для второго «золотого века»: грациозная поза, прекрасно выписанные складки одежды, тихая печаль на лице Богородицы, «архитектурные» формы тщательно выписанного трона, похожего скорей на уменьшенную копию Колизея. Однако все детали на этой иконе стали как бы абстрактными. Так, например, трон, несмотря на то, что он изображен в перспективе, не похож на предмет реального, трехмерного мира, а блики на одежде напоминают встречающееся в орнаментах изображение солнца с исходящими от него лучами, находясь в необычном контрасте с мягкой игрой светотени на руках и лицах. В результате возникает странный эффект: изображение не является ни плоскостным, ни пространственным — оно становится «полупрозрачным», напоминающим западноевропейский церковный витраж. Создается впечатление, что изображенное на иконе озарено исходящим из ее глубины светом. И это почти соответствует истине: под тонким слоем краски лежит прекрасно отражающая свет золотая поверхность, которая и образует блики, нимбы и фон, так что даже тени не кажутся напрочь лишенными света. Вспомним, что именно такой неземной, лучезарной и всепроникающей светоносностью отличались раннехристианские мозаики. Таким образом, подобные иконы следует рассматривать не просто как очередное звено древней иконописной традиции, а как их эстетический эквивалент, выраженный посредством относительно малых форм. Любопытно, что наиболее ценными византийскими иконами считаются мозаичные — на деревянной основе и очень небольших размеров.

ИСКУССТВО РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

«ТЕМНЫЙ ПЕРИОД» ИСТОРИИ