Даниэл Ерджин

Оп.: Америка, ж-л., 1972. Пагинация в тексте.

Хотя первая серия ежегодных лекций памяти Бертрана Рассела в Кембриджском университете в Англии, очевидно, планировалась как серьезное мероприятие, актовый зал, оформленный в подчеркнуто модернистском стиле, имел удивительно праздничный вид. Студенты стали заполнять его за час до начала, и, в конце концов, зал настолько переполнился, что было практически невозможно понять, где кончаются кресла и начинаются набитые людьми проходы. Однако, как только на трибуну поднялся лектор, шум в толпе мгновенно стих. Лектор был американец лет сорока с чем-то, выглядевший моложаво, но весьма солидно. Он походил на заведующего отделением небольшого банка где-нибудь на Среднем Западе.

Ноум Хомский, профессор лингвистики Массачусетского технологического института (МТИ), начал лекцию с того, что, очень кстати, повторил вопрос, поставленный великим Расселом два десятилетия назад:

«Как получается, что человеческие существа, чьи контакты с окружающим миром столь кратки, субъективны и ограниченны, тем не менее умудряются узнать о нём так много?»

Такой довольно простой вопрос не переставал мучить человека с тех самых пор, как он впервые задумался о себе и об окружающем его мире. Это один из основных вопросов познания. Хомский не взял на себя смелость ответить на него. Однако он ответил на ряд других существенных вопросов: что такое язык, как мы его усваиваем, как мы им пользуемся? А затем он высказал предположение о том, что его ответы на эти вопросы — теории, которые в своей совокупности произвели так называемую ххомскианскую революцию», - позволяют составить схематический набросок таинственной области человеческого интеллекта.

Широкой общественности Хомский лучше всего известен как яростный критик политики правительства. Однако именно как специалист в области лингвистики он оказался в центре бесконечной дискуссии о природе интеллекта. Его формулировка «трансформационной порождающей грамматики» считается одним из выдающихся достижений нашего века. Там, где другие видели лишь хаотическое скопление фрагментов и осколков, он обнаружил языковой строй.

<

Его вклад в науку сравнивают с расшифровкой генетического кода молекулы ДНК. Даже один из его противников высказал мнение о том, что открытие Хомского сравнимо по масштабу и значению с деятельностью Фрейда и Кейнса. Два с лишним года назад лондонская газета Санди тайме» провозгласила его одним из тысячи «создателей» XX века. В небольшой академической дисциплине — лингвистике, научном изучении языка, — ученые впервые заговорили о хомскианской революции примерно лет пятнадцать тому назад. Последствия этой революции касаются теперь и философии, и психологии, и других отраслей науки. Сами предпосылки позиции Хомского делают его одним из самых сокрушительных критиков снова входящего в моду бихевиоризма школы известного психолога Б. Ф. Скиннера. Хомскому удалось также возобновить старую дискуссию на тему о взаимоотношениях между мыслью и опытом и стать инициатором нескольких новых дискуссий по весьма существенным вопросам.

<

Хомскианская революция, явление одновременно простое и сложное, оказывает влияние буквально на все — от методов обучения детей иностранному языку до того, что мы подразумеваем, называя себя человеческими существами.

Вне всякого сомнения, только человек является животным говорящим. Шимпанзе может быть необыкновенно умным, но он никогда не научится выражать, в словесной форме высказывать свое мнение о бананах - сколько бы бананов ему ни давали. Нет, совершенно несомненно: язык - это неотъемлемая собственность человека, основа и предпосылка общества и цивилизации.

И вот снова возникают извечные вопросы: что такое язык, как мы его усваиваем и как мы им пользуемся? Отвечая на них, Хомский занял определенную позицию в давнем споре — позицию, которая считалась безнадежной.

В течение трех столетий объяснение природы языка - а на самом деле, всякого знания, присущего человеку, — было отдано на откуп эмпиристам. Знание, утверждали они, происходит из опыта. Это положение было высказано в XVII-XVIII веках такими философами, как Джон Локк, описывавший разум как «пустую шкатулку», и Дэвид Юм, энергично провозглашавший, что «все законы природы и все телесные действия без исключения познаются из опыта». Под

<

опытом он имел в виду следующее: все, что мы знаем, исходит из наших ощущений, иными словами, в основном, из того, что мы слышим, осязаем, видим.

И на сегодняшний день многие философы, психологи и ученые-естественники принимают эту эмпиристекую догму без тени сомнения, точно так же, как христианин-фундаменталист считает ересью любое сомнение относительно какого-либо слова в Священном Писании. Они могут описывать процесс усвоения знания при помощи различных терминов — условных рефлексов, навыков, «постоянного соединения», причины и следствия — но все это восходит к тому же самому эмпиризму.

Эмпирист утверждает, что ребенок обучается языку так же, как различным навыкам. Слова повторяются и повторяются родителями, и постепенно ребенок начинает им подражать. Когда он это делает правильно, родители улыбаются, а когда он делает ошибку, они хмурятся и снова повторяют фразу. Так, утверждают эмпиристы, ребенок и начинает говорить.

Подобную точку зрения Хомский отвергает с таким пылом, что однажды он даже заявил: «Эмпиристские взгляды настолько укоренились в нашем представлении о человеческом разуме, что приобрели почти характер суеверия . Он считает себя сторонником противоположной концепции знания, «рационализма школы Декарта, который утверждал в XVII веке, что наше восприятие и понимание окружающего мира опирается на ряд «врожденных идей» типа размера, формы, движения, положения, продолжительности, числа — и эти идеи придают форму и значение тем перемешанным, отрывочным данным, которые мы получаем из повседневного опыта. Хотя Декарт и полагал, что иногда опыт необходим для того, чтобы стимулировать использование этих идей, он настаивал на том, что сами эти идеи отнюдь не формируются опытом.

Как современный последователь Декарта - картезианец (от латинского имени Картезиус, которым французский ученый подписывал свои работы), Хомский идет гораздо дальше, утверждая, что принципы, лежащие в основе языка, заложены в мозгу ребенка при рождении. Более того, Хомский строит теорию, обосновываюшую тот факт, что все четыре тысячи, или даже более того, известных языков построены на одних и

<

тех же принципах, которые заданы генетически и которые он называет «инвариантными свойствами», или «универсальной грамматикой». Это верно относительно языков прежних эпох и нынешних, вне зависимости от того, кто и при каких обстоятельствах пользуется языком. Мы можем использовать эти принципы для выражения своих мыслей и интерпретации окружающего нас мира - и для самих себя, и для других совершенно новым и необычным способом, причем сами толком не понимаем, как мы это делаем», — заявил однажды Хомский, сидя в своем кабинете в МТИ. (Иными словами, принципы, заложенные в языке, используются людьми бессознательно: для того, чтобы ими пользоваться, не нужно их осознавать. Более того, их и нельзя понять без специальной лингвистической, философской и психологической подготовки — и даже при наличии такой подготовки они не понятны до конца, — а вот не пользоваться ими невозможно, и они присутствуют в речи любого самого неграмотного человека.) Согласно Хомскому, ребенок «знает»

<

эти принципы языка еще до того, как он произносит свои первые слова; он использует эти структуры при обучении грамматике своего собственного языка. Конечно, ребенок не рождается с готовым знанием какого-либо конкретного языка. Сперва он должен многому научиться, вырасти и физически, и эмоционально. Лишь потом он в состоянии осознать все тонкости языка. По осторожной формулировке Хомского, «знание языка является результатом взаимодействия изначально данных структур разума, процессов роста и созревания и контактов с окружающей средой».

Основным вкладом Хомского в науку явилась дерзкая попытка описать ряд правил и ограничений, которые определяют творческое использование языка и которым мы подчиняемся, не осознавая этого. Существуют очевидные правила, запрещающие употреблять слова в неправильном порядке или произносить бессмысленные предложения: так, мы говорим «Джон решил уравнение», а не «Уравнение решило Джона». Имеются и более сложные закономерности, согласно которым можно перемещать целые словосочетания, изменяя при этом структуру предложения. Можно превратить предложение «Я думаю, послезавтра он будет здесь» в «Послезавтра, я думаю, он будет здесь», но подобные

12 // 13

правила запрещают трансформацию этих предложений в предложение типа «Послезавтра я думал, что он будет здесь». Многие неоднозначности в нашей речи Хомский объясняет с помощью понятия «глубинной структуры» языка — основных логических отношений, лежащих в основе и управляющих «поверхностной структурой» предложения, доступной наблюдению, то есть его грамматическим «разбором по членам предложения». (При этом не следует заблуждть ся относительно значения слова «логических» в этом контексте: речь идет не о стандартных отношениях формальной логики, вернее не только и не столько о них — у языка своя «естественная», «житейская» логика, над сложнейшими проблемами которой работают сейчас и многие ученики Хомского.) Однако отношения, описываемые Хомским, на столько сложны и в то же время симметричны — даже математикообразны, — что многие ученые не могут не предположить, что значительная часть их имеет «биологическую природу, что эти языковые правила являются частью нашего стной структурой» предложения, доступ ной наблюдению, то есть его граммати ческим «разбором по членам предложе ния». (При этом не следует заблуждать ся относительно значения слова «логи ческих» в этом контексте: речь идет не о стандартных отношениях формальной логики, вернее не только и не столько о них — у языка своя «естественная», «жи тейская* логика, над сложнейшими про блемами которой работают сейчас и многие ученики Хомского.) Однако от ношения, описываемые Хомским, на столько сложны и в то же время сим метричны — даже математикообразны, — что многие ученые не могут не предпо ложить, что значительная часть их имеет «биологическую» природу, что эти язы ковые правила являются частью нашего эволюционного наследия и что Хомский каким-то образом нашупал новый подход к проблемам разума и новый вид психологии. Путь к этим великим открытиям нашего века начался довольно тихо в Филадельфии, где в 1928 году в семье увлеченного исследователя языка иврит, эмигрировавшего из России в 1913 году, родился сын — Аврам Ноум Хомский. Ноум, как его все стали называть, вырос в необычной, весьма радикальной по своим воззрениям семье, в которой «религиозность», или даже религиозная ортодоксальность, уживались с обстановкой, благоприятной для свободной, не связанной никакими запретами или предрассудками интеллектуальной дискуссии. Хомский, производивший впечатление весьма серьезного и прилежного мальчика, в двенадцать лет мог сам сесть в поезд, поехать из Филадельфии в Нью-Йорк и прошататься целый день по книжным лавкам Четвертой авеню. Примерно в том же возрасте он корректировал гранки отцовского издания средневековой грамматики иврита. Это знакомство с «исторической лингвистикой» с черного хода оказало на него впоследствии серьезное влияние: оно придало сил его убеждению в том, что предметом лингвистического исследования является объяснение того, как язык функционирует, а не просто категории или описания. Как и следовало ожидать, Хомский принял участие во многих делах, связанных с еврейской жизнью. Его жена Кэрол (преподаватель педагогического факультета Гарвардского университета и автор хорошо встреченного исследования о том, как дети в возрасте от пяти до десяти лет обучаются грамматическим правилам) вспоминает, как она училась с Ноумом в еврейской школе, когда тому было семь лет. Будучи подростком, он бывал вечным зачинщиком споров и верховным судьей по любым вопросам, касающимся грамматики ив рита. Один из его учителей иврита Ицхак Санковский вспоминает: «Ему было трудно произвести впечатление своими блестящими познаниями - ведь все считали само собой разумеющимся, что ребенок, выросший в такой семье, должен знать иврит лучше кого-либо другого. С внешней стороны, ничего особенно необычного вы бы и не заметили. Нужно было копнуть немного глубже, затеяв спор или дав ему возможность и ашир хорошо встреченного исследо вания о том, как дети в возрасте от пя ти до десяти лет обучаются грамматиче ским правилам) вспоминает, как она училась с Ноумом в еврейской школе, когда тому было семь лет. Будучи под ростком, он бывал вечным зачинщиком споров и верховным судьей по любым вопросам, касающимся грамматики ив рита. Один из его учителей иврита Иц-хак Санковский вспоминает: «Ему было трудно произвести впечатление своими блестящими познаниями - ведь все считали само собой разумеющимся, что ребенок, выросший в такой семье, дол жен знать иврит лучше кого-либо дру гого. С внешней стороны, ничего осо бенно необычного вы бы и не заметили. Нужно было копнуть немного глубже, затеяв спор или дав ему возможность проявить некоторые познания. И вот тогда уж не заметить было трудно. Окончив Центральную среднюю школу в Филадельфии в 1945 году, Хомский поступил в Университет штата Пенсильвания. Не будучи уверен в том, какую специальность предпочесть, он некоторое время подумывал о том, чтобы эмигрировать в Израиль и способствовать там сближению между арабами и евреями. Однако родители познакомили его с Зеллигом Хэррисом, выдающимся языковедом из того же университета (человеком радикальных политических взглядов), и под его влиянием Хомский занялся лингвистикой. Перед тем как собственно начать слушать курсы по этой специальности, он откорректировал гранки выдающейся работы Хэрриса — книги "Методы в структурной лингвистике" (русский перевод этой книги издает сейчас московское издательство «Наука»). Позднее Хомский утверждал, что именно этим путем он овладел структурной лингвистикой - научным направлением, в духе которого он был воспитан, против которого он восстал и которое он, в конце концов, опроверг. Американская лингвистика сложилась под влиянием двух обстоятельств: того факта, что на континенте имелись сотни вымирающих индейских языков, и господствующего в США влияния бихевиористскои психологии, подчиняющейся схеме «стимул - реакция». Первое обстоятельство породило представление о том, что каждый язык должен рассматриваться как уникальное явление и что роль лингвиста состоит в описании элементов этого языка с точки зрения самого языка, а не в сравнении со сходными элементами других языков. Эту задачу следовало решать срочно, ибо количество носителей этих языков резко сокращалось, пока они, в конце концов, просто не вымирали. Следствием второго обстоятельства было то, что лингвисту полагалось всерьез интересоваться не проблемами объяснения - особенно, объяснения психологических процессов языковой деятельности, - а лишь проблемами описания. Леонард Блумфилд (его основной труд, книга «Язык», написанная в 1933 году, появилась в русском переводе в 1968 году в издательстве «Прогресс»), крупнейшая фигура в американской лингвистике первой половины (а точнее - второй четверти) нашего столетия, полностью отрешился от каких бы то ни было психологических процессов, заявив, что язык представляет собой «речевые звуки, произносимые людьми под действием определенных стимулов». Иными словами, это просто один из видов поведения - Блумфилд был одним из самых крайних приверженцев бихевиоризма, то есть «поведенческой» психологии (от английского слова behavior «поведение») в современной лингвистике. Такую лингвистику можно назвать структурной лишь в весьма узком смысле. Структуры, о которых лингвисты были склонны рассуждать, ограничивались теми конструкциями, которые можно было наблюдать в «корпусе» — наборе полевых записей и магнитофонных пленок, которые полевой лингвист собирал в процессе работы с носителем неизвестного языка. Те свойства предложе ний, которые не проявлялись в собранных данных, изучению не подлежали. Язык отождествляли с корпусом, и лингвиста соверешенно не заботило, какое из бесчисленных теоретически возможных логических расширений корпуса будет соответствовать интуиции носителя языка. С точки зрения бихевиористов, настаивавших на том, что язык - это по ведение (то есть корпус), такие понятия, как интуиция, не имели права на существование в науке, наравне с понятиями типа сновидений или признаков.

Цель такого изучения также весьма отличалась от той, которую позже по ставил Хомский. Лингвист дохомскианского периода сформулировал бы свою цель как попытку «описать язык» и «обнаружить его грамматику», а затем распространился бы на тему о практических преимуществах лингвистического образования для миссионеров, антропологов, бизнесменов с авантюристской жилкой и других людей, пытающихся общаться с людьми, говорящими на языках с еще не описанной грамматикой. В течение первых нескольких лет и Хомский работал в этом направлении, сначала в Пенсильванском университете, а потом в качестве ассистента в Гарварде.

В 1953 году, завершив половину срока по своему ассистентскому контракту, Хомский предпринял недельное океанское путешествие из Америки в Европу, что дало ему возможность задуматься о своей работе в целом. Он использовал это время и для размышлений о совершенно ином направлении лингвистического исследования, которым он занимался на правах личного хобби.

За несколько лет до этого, будучи еще студентом, он начал исследовать иврит с необычной точки зрения. Еще из отцовской работы Хомский знал, что исторический лингвист стремится обнаружить ряды переходов от одного явления к другому в течение многих веков. Хомский подумал, не может ли оказаться, что и психологические процессы реализуются тем же образом, иными словами, что разум проходит ряд ступеней от изначального значения до той формы, которую принимает произнесенное предложение. Он начал строить модели таких рядов, модели, которые соответствовали бы «психологической реальности» языкового употребления.

При построении этих моделей Хомский опирался на свои познания в области математики и логики, которые он изучал одновременно с лингвистикой. Особенное впечатление на него произвели «порождающие системы» - формальные исчисления, представляющие собой особые процедуры, при помощи которых на базе аксиом, правил построения формул и правил вывода одних формул из других порождается бесконечное множество «правильно построенных форм», которые могут интерпретироваться как истинные высказывания, доказательства или, если это потребуетсяп, равильные предложения языка. Ему

13//14

пришло в голову, что, возможно, и язык «порождается» при помощи нескольких принципов такого рода.

К хобби Хомского никто не проявлял никакого интереса ни в его студенческие, ни в его аспирантские годы. Никто даже не удосужился прочитать его работы. А он все же считал результаты интересными и перспективными.

Теперь, плывя на лайнере в Европу, Хомский задумался над тем, почему же его основная научная работа — формализация структурной лингвистики - совершенно не продвигается. Это, в свою очередь, навело его на другой вопрос, который стал преследовать его.

Если язык — это лишь усвоенный навык, то как может быть, что употребление языка всегда носит творческий характер и изобилует новшествами?

К концу морского путешествия Хомский пришел к определенным выводам, пять лет работы пропали впустую, и работа такого рода ни к чему не приведет. Потому что язык - это не простой навык. Идеи структурной лингвистики, опирающиеся на бихевиоризм и эмпиризм, заводят ученых в тупик. И, напротив, его собственные, сугубо индивидуальные усилия - попытка создать «порождающие» модели, - казалось, намечают правильный подход к проблеме творческого употребления языка.

Возвратившись в Гарвард, Хомский при поддержке только одного лингвиста, теперь его коллеги по МТИ Морриса Халле, совершенно отказался от

<

структурной лингвистики и начал целиком заниматься своим прежним хобби. Оказавшись отщепенцем в лингвистике — единственную статью, которую он написал для научного журнала, ему вернули по почте, - он лихорадочно и временами без особого порядка излагал свои идеи в 900-страничной рукописи. «Мысли просто валили одна за другой», - вспоминает он. Не имея возможности даже перепечатать рукопись до конца, он представил одну главу Пенсильванскому университету и получил на этом основании степень доктора философии. Однако ни один издатель не собирался печатать рукопись ни целиком, ни частично. Рецензент из Издательства МТИ, специалист в когда-то многообещающей области машинного перевода, отсоветовал издательству публиковать ее. Он заявил, что работа нечитабельна и ехидно добавил: «Если мистер Хомский хочет когда-нибудь это напечатать, ему сперва надо будет прославиться».

Все же с помощью Халле Хомскому удалось получить назначение в МТИ. (До сих пор в МТИ у Хомского, который выглядит значительно моложе своих лет, время от времени спрашивают студенческий билет.) Однажды в отделение лингвистики забрел представитель голландского издательства «Мутон». Где-то в кипе бумаг на письменном столе у Хомского он раскопал некую рукопись и спросил, что это такое. Хомский объяснил ему, что это заметки для лекций, сделанные на базе неопубликованной 900--страничной рукописи. Представитель издательства просмотрел заметки и сказал: «Мы это опубликуем».

И вот в 1957 году «Мутон» опубликовал «Синтаксические структуры», книжку в бледно-голубом переплете, выдержавшую уже девять изданий и возвестившую хомскианскую революцию. (Книжка была опубликована в русском переводе Издательством иностранной литературы во 2-м выпуске сборника «Новое в лингвистике» в 1962 году.) Книга показала, что имеются важные факты языка, которые нельзя объяснить ни при помощи структурной лингвистики, ни при помощи кибернетической теории (последняя тогда входила в лингвистическую моду). В «Синтаксических структурах» Хомский отошел от взглядов своих учителей, всячески подчеркивая необходимость объяснить творческие способности языка, и предложил свою трансформационную порождающую грамматику в качестве более «сильного» объяснения того, как мы составляем предложения.

Сначала книга натолкнулась на непонимание даже со стороны лингвистов. Но постепенно лингвисты начали склоняться на его сторону. К 1961 году Хомский был уже полным профессором МТИ. А в 1965 году он существенно модифицировал трансформационную порождающую грамматику в «Аспектах теории синтаксиса», подчеркнувших важность соотнесения исследования глубинной и поверхностной структур с исследованиями в области семантики и фонологии. (Книга вышла в русском переводе в Издательстве МГУ в 1972 году.) Совокупность его лингвистических воззрений, сложившаяся к тому времени и получившая название «стандартной теории», уже заняла господствующее положение в лингвистике.

Теория Хомского опирается на два наблюдения о языке. Первое - это то, что грамматика описывает основополагающие знания, которыми располагают все носители языка. Второе — что использование языка носит, в своей основе, творческий характер (в том смысле, что каждый носитель языка в повседневной речи создает предложения, которых он никогда раньше не слыхал).

Хотя в каждый данный момент мы можем совершать сколько угодно ошибок в речи - например, потому что устали, потеряли мысль или торопимся куда-нибудь, - тем не менее все нормальные носители языка обладают этими общими для всех знаниями, которые Хомский называет "языковой компетенцией". Она проявляется во всем, что связано с языком: например — и главным образом, - в том, что, услышав предложение, которое мы до этого никогда не слышали,

<

мы немедленно усваиваем его значение и, кроме того, безошибочно устанавливаем, является ли оно «правильно построеннымили нет, иными словами, правильно ли оно в грамматическом отношении.

Ребенок получает относительно небольшую порцию языковых «данных» в смысле того, что ему говорят и показывают те, кто «учит» его говорить. Тем не менее, очень быстро ребенок обнаруживает блестящие способности к овладению языком.

И это наводит на мысль о другом аспекте творческой способности в языке—о том, что, по крайней мере теоретически, мы можем произнести неограниченное число предложений, которых никто и никогда раньше не произносил. Более того, когда мы говорим, то, что мы произносим, обычно осмысленно и соответствует ситуации. «Эта творческая способность, - говорит Хомский, - проявляется в богатстве, сложности и огромном диапазоне нашей языковой продукции. Практически это сводится к следующему: мы вольны говорить все, что думаем; можем выразить то, что думаем; и можем думать все, что хотим.

Существенным моментом теории Хомского является утверждение о том, что каждое предложение обладает поверхностной структурой и глубинной структурой. Поверхностная структура «выглядывает на свет Божий и посредством определенных фонологических правил превращается в те звуки, которые мы

<

слышим, - в звучащее предложение. Как уже отмечалось выше, она более или менее соответствует грамматическому разбору по членам предложения, известному со школьных времен. Глубинная структура обращена внутрь, к туманной понятийной сфере, она гораздо более абстрактна и соотносится со значением. Она выражает основные логические отношения между словами в предложении. Различие между поверхностной и глубинной структурами можно продемонстрировать на примере двух предложений, которые имеют тождественную поверхностную структуру, но различные глубинные структуры. В русском языке такими предложениями будут:

-

Джону легко работать.

-

Джону легко угодить.

С поверхностной точки зрения, конструкция (1) и (2) совершенно тождественна: безличное предложение со сказуемым «легко», дополнение, отвечаю щее на вопрос «кому?» - "Джону" и другое дополнение, выраженное инфинитивом и отвечающие на вопрос «что делать?» — «работать» или «угодить». Однако в (1) «Джон» является субъектом того действия, которое выражено инфинитивом: это Джон работает, причем работает легко. Во (2) же субъектом действия «угодить» является не Джон: ведь не Джон угождает, а кто-то другой

<

угождает ему. Джон лишь объект этого действия (правда, объект нетрудный ведь ему «легко угодить»). Это еще очевиднее в другом предложении, которое ближе, поэтому, к глубинной структуре:

(3) Каждый может угодить Джону легко (с легкостью).

Предложение (3) превратилось в (2) путем транформации, при которой наречие «легко» стало сказуемым безличного предложения, подчинившим себе и «Джону» и «угодить», а малоинформативные слова «каждый может» были просто опущены. Такую трансформацию претерпевают многие сходные безличные предложения на пути от глубинной структуры к поверхностной (на этом трудном пути каждый шаг - это определенная трансформация), в частности предложения со словами «просто» или «свободно» вместо «легко», но не со словом «слабо», например (мы интуитивно чувствуем, что предложение «Джону слабо угодить» неправильно).

Тот факт, что поверхностная структура иногда приводит к недоразумениям, можно продемонстрировать на следующем примере:

(1) Мне не нравится Мишине чтение.

Это предложение может относиться к тому, что Миша читает именно в данный момент, или к тому, как он это делает, или, наконец, к тому, что именно он читает. Другими словами, (1) может быть результатом трансформации трех разных «цепочек" с тремя различными глубинными структурами:

-

Мне не нравится Мишино чтение в такой хороший солнечный день.

-

Мне не нравится Мишино чтение лежа (он испортит себе глаза).

-

Мне не нравится Мишино чтение всех этих романов.

Что происходит в этом случае? Трансформация опущения, просто выбрасывающая несколько слов из фразы, - средство, которым в языке пользуются очень часто, в частности лаконичности ради, - превратила три различных глубинных структуры в одну и ту же поверхностную структуру. Результат, конечно, неоднозначен, и подобными неоднозначностями язык изобилует. Некоторые из них являются, действительно, результатом наших усилий сократить себе работу — сэкономить слова, поскольку обычно слушатели понимают говорящего однозначно благодаря контексту. Однако поскольку одни слова в определенных условиях могут быть опущены, а другие — нет, постольку оказывается, что опущение подчиняется сложным

14//15

синтаксическим правилам, а не просто соображениям экономии.

Более сложные трансформации переводят предложения из действительного залога в страдательный, утвердительное предложение — в отрицательное или вопросительное и т. п. И всеми этими операциями — что можно и чего нельзя делать при перестановке и перегруппировке слов и словосочетаний — управляет заложенная в мозгу человека грамматика, изучаемая Хомским и рядом других лингвистов.

Чтобы продемонстрировать, как целое предложение трансформируется из глубинной структуры в поверхностную, рассмотрим пример, заимствованный Хомским у грамматиков Пор-Рояля, творивших в XVII веке. Это была группа ученых, связанная с монастырем Пор-Рояль в Париже. В 1660 году под влиянием Декарта они выпустили «философскую» грамматику, содержавшую явные намеки на различение глубинных и поверхностных структур и на психологические правила, которые, как и грамматические правила Хомского, позволяют «бесконечно применять конечные средства». Развитие исторической, сравнительной, дескриптивной, структурной лингвистики надолго вытеснило наследие грамматиков Пор-Рояля и бросило на него тень — вплоть до полного искажения их взглядов. И лишь Хомский в последние годы пытается возродить их традиции.

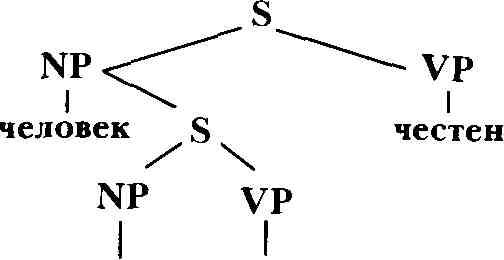

Предложение, о котором пойдет речь, это — «Мудрый человек честен». Хомский представляет глубинную структуру этого предложения в виде двух отдельных предложений, А и В; глубинная структура, изображенная в виде так называемого «дерева», выглядит следующим образом:

(символы S, NР и VР обозначают сокращения английских грамматических терминов, соответствующих русским термиyам: предложение, группа подлежащего и группа сказуемого).

Для того, чтобы «вывести» из этой глубинной структуры поверхностную, мы должны, как объясняет Хомский, последовательно проделать следующие четыре операции:

Заменить самую нижнюю группу подлежащего (VР) в дереве словом «который» — получим «человек который мудр честен».

Опустить «который» — получаем «человек мудр честен».

Переставить «человек» и «мудр» — получаем «мудр человек честен».

15//16

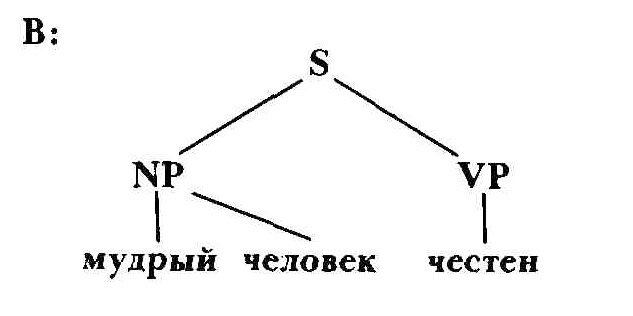

4. Дополнить краткую форму прилагательного «мудрый» до полной - и мы получаем поверхностную структуру нашего предложения, которое на «дереве» выглядит следующим образом:

Теперь мы в состоянии осознать смысл следующего определения: трансформационная порождающая грамматика состоит из конечного набора правил, обозначаемых при помощи символов математического типа и трансформирующих глубинные структуры в правильно построенные поверхностные структуры. Таким образом, порождающая грамматика соотносит значение и звук.

Хотя мы эти правила и «знаем», мы не смогли бы отчеканить их наизусть, даже если бы это нам приказал Великий Инквизитор - точно так же мы не смогли бы объяснить ему все те сложные «правила», которые мы используем в процессе езды на велосипеде. Знать правила языка, равно как и знать правила езды на велосипеде, значит лишь то, что мы ведем себя в соответствии с этими правилами.

Некоторые критики обрушиваются на эти утверждения, подвергая сомнению их психологическую реальность и ставя следующий вопрос: как можно знать какие-то правила, если их нельзя наблюдать? Студенты часто чувствуют себя сбитыми с толку и мистифицированными. Не мистичны ли эти структуры и правила в той же степени, что и формы Платона? И каково их место в человеческом разуме?

Хомский утверждает, что многое в этой путанице — результат недоразумения. В Мемориальных Расселовских лекциях он сообщил несколько ошеломленной публике следующее:

«Эти структуры и операции, применяемые к ним, постулируются в качестве умственных сущностей в попытке понять, чему обучается человек, когда он постигает какой-либо из человеческих языков, и объяснить, каким образом строятся и понимаются предложения. Я хотел бы подчеркнуть, что в этом приеме нет ничего странного или оккультного, точно так же, как этого нет при постулировании генов или электронов.

«Рассматриваемые правила не являются законами природы, и, уж конечно, они не возводятся в ранг закона и не навязываются человеку каким-либо высшим авторитетом. Если наша теория верна, то они представляют собой правила, конструируемые разумом в процессе усвоения знания. Они могут нарушаться, и фактически часто отход от того или иного правила оказывается эффектным литературным приемом».

(Примером того, как писатель может сознательно нарушать правила грамматики для достижения определенного литературного эффекта, особенно эффекта комического, может служить следующий отрывок из «Сентиментальных повестей» Михаила Зощенко: «Что касается Мишки Рундукова, то Мишка довольно равнодушно отнесся к жизненной перемене своей сестры и в настоящее время мотался где-то по улицам, сломя голову и высунув язык», — где можно обнаружить сразу три элемента грамматической «неправильности» разного типа и степени: «жизненной перемене своей сестры - вместо «перемене в жизни своей сестры»; сочетание выражения «в настоящее время» с глаголом в прошедшем времени «мотался»; и — еще тоньше — употребление устойчивого словосочетания «сломя голову», полностью утратившего свой изначальный характер деепричастного оборота, в качестве однородного члена к настоящему деепричастному обороту «высунув язык», тем самым как бы насильственно возвращая «сломя» в разряд деепричастий.)

Новое представление о языке, созданное Хомским, проблемы, которые он поднял, и та сила, которую он вносит в обсуждение этих проблем, — все это вместе взятое привлекло внимание многих психологов и философов. По сути дела, Хомский утверждает, что эти три дисциплины: лингвистика, психология и философия — не должны существовать по отдельности, что их интересы должны быть объединены. Как он (неоднократно заявлял, лингвистика — часть познавательной психологии.

Многие философы уже перешли в лагерь Хомского и считают порождающую грамматику верной. Однако большинство из них выступает против Хомского по более общему поводу, а именно в связи с его «менталистскими», или «рационалистскими», утверждениями, или так называемой «гипотезой врожденности». Некоторые просто считают, что Хомский искажает суждения рационалистов, вырывает эти искажения из контекста их эпохи, и сомневаются, чтобы ему удалось доказать происхождение своих взглядов от учения Декарта. Другие подвергают сомнению его аргументацию. «Мне кажется, что нет данных в поддержку гипотезы врожденности, — заявил гарвардский философ Хилери Путнам, споривший с Хомским по этому вопросу в Американской философской ассоциации. — Человеческий разум способен ко многим различным видам обучения, которые никак нельзя назвать врожденными. Мозг завершил свою эволюцию задолго до изобретения дифференциального исчисления или теоретической физики, однако и тому и другому вполне возможно научиться".

Значительное число психологов, однако, признает глубокое влияние Хомского. «Он внес весьма существенный вклад в науку, — заявил Джером Брунер, директор Центра познавательных исследований в Гарварде, - поскольку он призывал к тому, чтобы внимание обращали на фактические структуры языка. Он призвал нас взглянуть на эти логические отношения, на эти структуры - и ответить на вопрос о том, как организм может породить поведение такой поразительной сложности. Он показал, что психологии нет места в пределах схемы «стимул - реакция», и заставил нас осознать в гораздо большей степени, чем раньше, что означает — породить такое явление, как язык».

Хомский впервые привлек внимание психологов своей разительной и острой критикой бихевиоризма, который был главной догмой в американской психологии. В качестве мишени своей многолетней критики он избрал гарвардского профессора Б. Ф. Скиннера, которого многие считают наиболее влиятельным психологом в Соединенных Штатах.

Обучение, утверждает Скиннер, состоит из перемены поведения. Само же поведение складывается как ряд ответов на силы, или стимулы, внешнего мира. Поведенческий репертуар можно подкрепить, «привив условный рефлекс субъекту», как в случае голубей, играющих в пинг-понг (при помощи корма), так и в случае людей, осваивающих язык (более сложным путем).

«Несмотря на то, что бихевиоризм весьма наукообразен, в нем заложен сильный элемент мистицизма, — писал Хомский.- Он имеет туманный аморфный характер и недооценивает сложность умственной организации. Физиолог не утверждает, что у человека есть две руки в результате развития определенных навыков. Он предложит генетическое объяснение этого факта, и я думаю, что это верно и в отношении разума». Тщательно и хорошо продуманная аргументация Хомского сумела убедить многих психологов в том, что бихевиоризм, действительно, «претенциозен» и что его так называемые объяснения мало что объясняют.

Одним из психологов, особенно сильно испытавших влияние Хомского, был Джордж Миллер из Принстонского института высших научных исследований. «Мы обладаем внутренней способностью воспринимать окружающий мир и извлекать пользу из опыта, — заявил он. — Другими словами, у нас имеются врожденные познавательные механизмы универсального характера. Проблема, которую Хомский ввел в психологию, состоит в том, достаточны ли эти общие механизмы для объяснения усвоения языка или имеются механизмы, чьей единственной целью является обеспечение возможности познавать язык?»

Многие из свойств человека, связанные с языком, заданы генетически, например, форма горла и природа лицевых мышц, которые позволяют нам производить большое количество самых разнообразных звуков, а также тот факт, что языком ведает левое полушарие. «Насколько дальше следует продвинуться в плане врожденности специфически языковых механизмов? - спрашивает Миллер. - Хомский намерен идти гораздо дальше других».

Наиболее дерзкой теорией Хомского является утверждение о том, что Вавилонская башня построена на прочном фундаменте «языковых универсалий», или «универсальной грамматики», которые заданы генетически и тождественны у всех людей. Это можно попытаться проиллюстрировать на примере кота Васьки:

1. Васька хочет мороженого.

Трансформируем (1) в вопрос:

2. Чего хочет Васька?

Тут оказывается, что Васька любит двойной десерт: мороженое и торт или мороженое и персики - он только требует, чтобы одним из двух компонентов всегда было мороженое. Зная это, мы захотим задать вопрос в лоб:

(3) Васька хочет мороженого и чего?

Мы немедленно осознаем, что этот вопрос, хотя и вполне понятен, совершенно неправильно построен. Здесь действует тот принцип, что из «конструкции с сочинением» (то есть «мороженое и что-нибудь еще.) нельзя выделять один у всех людей. Это можно попытаться проиллюстрировать на примере кота Васьки:

Васька хочет мороженого.

Трансформируем (1) в вопрос:

Чего хочет Васька?

Тут оказывается, что Васька любит двойной десерт: мороженое и торт или мороженое и персики — он только требует, чтобы одним из двух компонентов всегда было мороженое. Зная это, мы захотим задать вопрос в лоб:

(3) Васька хочет мороженого и чего?

Мы немедленно осознаем, что этот вопрос, хотя и вполне понятен, совершенно неправильно построен. Здесь действует тот принцип, что из «конструкции с сочинением» (то есть «мороженое и что-нибудь еще») нельзя выделять один элемент и заменять его вопросительным словом. Оказывается, что это универсальное ограничение, действующее во всех известных языках. Ограничение такого рода Хомский называет языковой универсалией (это, конечно, пример лишь одного из типов языковых универсалий).

Постулирование таких универсалий - это одно из самых спорных утверждений Хомского, но он энергично отстаивает его: «Я знаю, что это звучит противоречиво, но, если подумать, это ведь совершенно естественно. Квартеты и сонеты интересны тем, что подчиняются определенным ограничениям. Если отбросить всю систему ограничений, то нельзя произвести ничего ценного. То же самое верно и здесь. Именно благодаря очень узкой изначальной системе удается развить фантастически богатую языковую компетенцию очень эксплицитного типа без особого изобилия данных и затем использовать ее для выражения и для мышления. А в этом, я полагаю, и заключается основное использование языка».

Доказательства существования языковых универсалий представили психологи и лингвисты из Калифорнийского и Гарвардского университетов, которые под влиянием как призыва Хомского начинать с фактов компетенции и творческой способности, так и его модели по-

16//17

рождающей грамматики, сравнивают речевые модели детей в возрасте примерно от полутора до двух лет, растущих в семьях, которые говорят на одном из 30 различных языков, причем таких несходных, как английский, самоанский, финский и японский. В этом возрасте, при словаре в среднем в 200 слов, дети начинают образовывать простые предложения из двух-трех слов. Во всех языках образованные при этом предложения обнаруживают почти идентичные грамматические признаки («степень инвариантности в порядке усвоения впечатляет и в плане значения, и в синтаксисе », — замечает гарвардский психолог Роджер Браун), причем эта грамматика разительно отличается от грамматики любого из соответствующих языков, используемой взрослым носителем языка.

Профессор Браун в своей статье для журнала «Американ сайколоджист» следующим образом объясняет те семантические отношения, которые везде обнаруживаются в речи ребенка на «стадии I».

«Коротко говоря, можно сказать, что это отношения и высказывания, касающиеся сенсорно-моторного мира... Короткий список из 11 высказываний покроет примерно 75 процентов всех высказываний на «стадии I» по всем собранным языковым выборкам. Более длинный список из 18 приближается уже к 100 процентам. Что представляют собой некоторые из этих отношений? Прежде всего, имеется закрытый семантический набор, имеющий отношение к референции, к обозначению объектов и явлений внешнего мира. Сюда входит «именительная» конструкция (например, англ. This ball «Это мяч»), выражение

<

вторичного упоминания (More ball «Еще мяч!»), выражение исчезновения или несуществования (АAll gone ball «Все нет мяч»). Далее имеются конструкции: притяжательная (Daddy chair«Папа стул»), два вида локативных, то есть связанных с местом (Book Table «Книга стол» и Go store «Идет магазин»), и определительная (Big house «Большой дом»). И, наконец, имеются двухместные отношения, включающие части главного вида повествовательного предложения: субъект - действие Daddy hit «Папа бил»), действие-объект (Hit ball «Бил мяч») и — довольно-таки удивительно с точки зрения взрослого — субъект — объект (Daddy ball «Папа мяч»)...»

Далее Браун демонстрирует, что более сложные случаи, более длинные предложения, все основаны на структуре тех же типов: «...Все это, конечно, производит очень «биологическое» впечатление, прямо будто бы семантические клетки конечного набора типов делились, сочетались и затем снова делились и сочетались так, как это присуще всем биологическим видам».

Проблема усвоения языка остается, в основном, загадкой. Тщательное исследование взаимодействия ребенка с родителями не дает никаких оснований полагать, что дети приобретают знание языка именно таким образом — например, благодаря поправкам со стороны родителей, - как это обычно себе представляют. Родители поправляют очевидно ложные высказывания, некоторые виды неправильного произношения, неприличные слова и тривиальные ошибки. Но они почти никогда не поправляют грамматику явным образом, что бы они при этом ни думали. Этот вид данных соответствует теории порождающей грамматики, которая утверждает, что сам разум структурирует языковые данные, получаемые из внешнего мира.

Некоторые психологи, принимающие трансформационную грамматику, полагают, что они в состоянии объяснить, почему ребенок усваивает трансформационную способность. По мере того как растет его словарь и он обнаруживает все больше поводов высказаться, глубинные структуры сами по себе становятся все более неэффективным способом коммуникации. Давление со стороны языка становится слишком сильным. Гораздо более удобно сказать «мудрый человек честен», чем «человек, который мудр, есть человек, который честен» Трансформационные правила обеспечивают ребенку возможность пользоваться языком экономно и точно.

Тут возникает еще один вопрос: можно ли найти данные в поддержку этих взглядов в современной биологии? В интервью, данном Хомским в его кабинете в МТИ, он в ответе на этот вопрос вдруг проявил крайнюю осторожность: «Биология просто очень далека от этого, - признал он. - Никто не понимает, как функционируют сложные неврологические системы».

С другой стороны, многие биологи не считают, что разрыв так уж велик. «В одном отношении структурный подход Хомского уже получил подтверждение, а именно в области зрительного восприятия, - сообщает Гюнтер Стент, профессор биологии и исследователь мозга в Калифорнийском университете. — Зрительное восприятие — это непосредственный аналог языка, и недавние исследования показали, что зрительный опыт обрабатывается разумом тем способом, который обосновывают Хомский и другие. Нет никакого прямого подтверждения тому, что язык базируется на врожденной порождающей грамматике, но продемонстрировано, что мозг, на самом деле, работает по такой схеме».

Этот момент был еще более энергично подчеркнут французским генетиком Жаком Моно, лауреатом Нобелевской премии, который написал в своей книге «Случайность и необходимость», что современные научные открытия свидетельствуют в пользу Декарта и Канта и «восстают против бескомпромиссного эмпиризма, который господствовал в науке почти непрерывно в течение последних двухсот лет, заподазривая каждую гипотезу, постулирующую врожденность познавательных схем референции».

Моно добавляет, что опыт обрабатывается и используется при помощи «программы», которая является «врожденной», иными словами - генетически детерминированной. Структура этой программы лежит в основе всякого обучения и направляет его, и обучение следует определенной наперед заданной схеме, содержащейся в генетическом наследии каждого вида. По всей видимости, именно в результате такого процесса ребенок и усваивает язык».)

К концу шестидесятых годов начало казаться, что почти все лингвисты-исследователи скоро перейдут в лагерь Хомского. Но если прислушаться внимательно к лингвистическому хору, можно было уже различить некоторый диссонанс. Теперь он вылился в открытый и важный спор между хомскианцами и порождающими семантиками. Наиболее существенным моментом спора, имеющим огромное значение для современной лингвистики и грозящим стану Хомского окончательным расколом, являются формальные проблемы отношений между глубинной структурой и значением, между синтаксисом и семантикой вообще.

Хомский различает глубинную структуру и значение как таковое. Однако к концу шестидесятых годов его бывшие ученики стали обрушиваться на это различение, утверждая, что Хомский поступил совершенно неправильно и произвольно, постулировав глубинную структуру как границу между материками: по одну сторону границы простирается практически непознанный континент значения, а по другую — более знакомый рельеф трансформаций, ведуших к поверхностной структуре. «Мы находим все больше данных, свидетельствующих о том, что такое разделение не только нежелательно, но и невозможно, — заявил профессор МТИ Джон Росс. - Оно искажает и дает неверное представление о языке».

Росс и его коллеги предлагают систему, в которой поверхностная структура выводится серией трансформаций из самого значения предложения. Они утверждают, что два предложения, состоящие из разных слов, но имеющие одно и то же значение, могут иметь одну и ту же структуру в своей основе и что слова не являются cинтаксическими атомами, а могут быть «разложены трансформационно» путем перифразирования. Лингвист Поль Постал, работающий сейчас в компании «1ВМ», предложил следующий пример:

(1) Гарри напоминает моей матери гориллу.

(2) В восприятии моей матери Гарри похож на гориллу.

Постал и Росс доказывают, что эти два предложения имеют одну и ту же изначальную структуру. Как указывает Постал, ни в одном из них нельзя заменить слово «горилла» на «самого себя», поскольку в этом случае оба предложения будут звучать странно. Это «общее чудачество», как называет его Росс, указывает на общность структуры.

Хомский не склонен стремиться к обострению дискуссии с порождающими семантиками. Он признает, что есть трудности: так, например, они отрицают существование глубинной синтаксической структуры (хотя используемое ими понятие семантической структуры, лежащей в основе предложения, удивительно схоже). Однако Хомский не считает серьезным утверждение философа Джона Сирля из Калифорнийского университета, будто Хомский не занимается ни проблемами коммуникации, ни контекстом высказывания, ни его влиянием на слушателя.

«Это не смертельная схватка между двумя разными школами, — говорит Хомский о дискуссии, - а просто две разных системы терминов». Порождающие же семантики, заявляют — и это неудивительно, — что он лишь «латает» свою теорию, чтобы уйти от их критики. Границы между противниками еще не проведены, и лагерь Хомского пока цел, хотя, по-видимому, по вопросу о значении он остался в меньшинстве.

Несмотря на все свои разногласия с Хомским, порождающие семантики принимают его основную посылку о врожденной, теоретической, лежащей в основе языка грамматике, а также многие предложенные им конкретные правила за данность. Его теория остается фундаментом современной лингвистики. Его представление о существовании сложного мира внутри человеческого разума, мира, управляемого множеством правил и запретов и при этом бесконечного по своим творческим возможностям, открывает, быть может, столь же широкие горизонты, что и — в свое время — теория Эйнштейна. Правда, возможно, это даст себя знать лишь через некоторое время.

Французский психолог Жан Пиаже недавно написал: «Если мы и можем заявить сегодня (что было фактически доказано), что язык не является источником логики, что Хомский прав, ища источник логики в разуме, тем не менее следует при этом подчеркнуть, что детальное исследование взаимодействий между ними только начинается».

Сам Хомский описывает свою работу как «самый начальный подход к проблеме понимания всей богатой области лингвистического опыта». Тем не менее этот начальный подход совершил революцию в исследовании языка и придал новое направление и новые очертания широкому изучению интеллекта и способов его функционирования.