Михаил Завалов

КРОШКИ

СО СТОЛА

Завалов Михаил Игоревич, р. 1959, психолог и психотерапевт, учитель школы

"Ковчег", специалист по детям с особенностями развития. Статья: "Особый ребенок

в школе", "Опыты", 1998, №2. Янв.

2003: о слабых детях; Христианин. Жена: Ольга Ерохина.

Воспоминания об отце Александре

сидят во мне, и надо ими делиться. И не хочется их цензурировать,

отделять великое от малого. Получилось пестро - победило желание

напихать побольше в ущерб связности и стройности композиции.

Замечу,

что все слова ОА, которые, как мне кажется, он действительно

произносил, я выделил курсивом - притом курсив зарезервирован

только для этого. (Я знаю, как обманчива память мемуаристов;

в то же время нередко я вел какие-то записи, которыми тут и воспользовался.

А иногда я даже

не уверен - мое ли это личное воспоминание или пересказ чужих слов,

прочно вошедший в мой образ отца Александра.)

Полагаюсь

на мудрость и скромность читателя: некоторые слова сказаны мне,

и судить по ним о представлениях и взглядах отца Александра - неразумно,

может быть, их столь же неразумно и использовать. (Недоброжелатели

непременно найдут тут много себе в копилку - Бог им судья. Я не

пишу иконы.)

И

тем не менее... Тут просто крошки, которые кого-то случайно могут

и напитать.

Первые впечатления

Первая не совсем встреча состоялась году в 1974

или 75, Великим постом, когда мы, двое

девятиклассников, недавно с приключениями крестившиеся, свежие

и дикие, ездили на него “посмотреть”. Была неделя Торжества Православия.

Мы вошли в новодеревенский храм на окончании чтения Евангелия, когда

священник повышает и повышает голос, что было тогда, с непривычки

к церковной службе, немного тревожно, даже инфернально.

Помню первые впечатления от места: затрапезная

церковка, какой-то “молитвенный дом”, но с безвкусными православными

сусалиями. Странно, но до сих пор помню и проповедь вокруг слов

Пойдите и посмотрите! Мы только встретились с отцом Александром

глазами, целуя крест, но заговорить не решались.

Затем - полувстреча - лето 1976, наверное, года.

Мне 17 лет, и меня влечет тинейджеровская романтика выдуманного

мною монашества с эскейпистским оттенком. Люди, у которых я живу

на даче в Пушкино, просят меня, идущего на субботнюю всенощную,

передать в Новой Деревне отцу Александру книжку Григория Богослова.

И я вижу черноволосого (еще не было седины) красивого священника,

и жду, пока он разговаривает с какой-то девушкой — очень по-домашнему,

чуть ли не обнимая ее, — и говорит ей что-то вроде, что вот погода

улучшилась и должно улучшиться ваше настроение. И этот полуподслушаный

разговор кажется мне каким-то не таким, слишком “не-Божественным”

на мой тогдашний юношеский вкус.

Затем

я передаю книжку, подчеркивая своим прохладным поведением, что мне

ничего от него не нужно. Но он очень внимательно и тепло меня расспрашивает:

кто я и откуда (а я думаю: Зачем? Я же не собираюсь к Вам ходить),

и мы прощаемся. Эта встреча, отмеченная с моей стороны некоторым

недоумением (задним числом мне кажется, что и любовью тоже), помогает

мне понять многих людей, преимущественно из верующих, которых отец

Александр неприятно удивлял или возмущал. Ибо я помню свои впечатления

- постороннего наблюдателя. Я уже собрал себе какую-то картину “православия”,

и оА не вписывался в мои представления о том, “каким надлежит быть

священнику”. И так часто потом я слышал от тех, — нередко самых

хороших и достойных людей, — кто видел его, что он слишком “мирской”,

“суетливый”, “безблагодатный”; а один человек, и притом человек

замечательный, характеризовал его так: “очень светский”...

Земное

Действительно, было в нем что-то такое “светское”,

именно это и бросалось в глаза, и одних отпугивало, других — чаще

нехристиан — очаровывало. (Прежде всего замечалось отсутствие “птичьей

походки”, особого социального кода поведения “верующего”.) Самый

настоящий сын земли, оА, в самом деле, красив, умен, обаятелен,

очень витальный, творческий, смелый, не лезет за словом в карман.

С задатками кабинетного ученого, поэта, кинорежиссера и актера,

мыслителя и психотерапевта, путешественника и исследователя. Все

это - с каким-то преизбытком. И все это - на тихом фоне иного, что

не заметно и совсем не афишировалось. Но я начну с того, что в глаза

бросалось.

Его любовь к земным вещам была столь страстной

(и то и другое слово обладают специфическим звучанием в благочестивом

словаре, что прямо вводит нас в “проблему отца Александра”), столь

всеобъемлющей... Его живо интересовало очень многое: русский модерн

и кинематограф, био- и психология, гады, насекомые, растения и книги

— как их содержание, так и переплеты (разбирали с ним вместе одну

библиотеку одной покойницы, и он восхищался переплетами), — политика

и что и почем сейчас продают в магазинах. Иногда случалось идти

вместе с ним по дороге из Новой Деревни на станцию, и он заходил

в унылые советские магазины, где покупал что-нибудь для дома, —

и это было увлекательно, как поэма или талантливое исследование...

Он делал маленькие комментарии, иногда жестами, подмигиванием. И

помню скромное чудо: как серые прилавки, очереди и продавщицы на

твоих глазах превращаются в нечто чрезвычайно интересное и достойное

внимания.

Однажды мы с женой с брезгливым ужасом рассказывали

ему о том, как жили в Орловской области в доме, где ночами по нашим

головам проползали черные крысы. Он: (азартно) Черные!? Жалко,

меня там не было! Ведь это же реликтовые животные, которых

вытеснил обыкновенный вид крыс...

Он так любил “всякое дыхание”, увлеченно рассказывал

о земноводных, мог читать лекции о чешуе крыльев бабочек или вспоминать

“произведшую огромное впечатление” в юности книжку... “про

аскарид”. Говорил, что предпочитает иностранных гостей водить

не в Третьяковку, а в Зоологический музей: Это прекраснее, чем

то, что создано руками человека, это — чудо! Мог стоять часами

у клетки с обезьянами: Они так похожи на людей! Даже, говорят,

как-то специально настраивал себя, чтобы увидеть сон про доисторических

животных.

И культура: книги, картины, философы, наука,

политика — тоже в кругу его внимания. Я слыхал, что в отпуске он

мог смотреть двухсерийные индийские (суперзанудные) фильмы с удовольствием.

Эх, кабы можно было их посмотреть — да его бы глазами.

Вообще, всё, что попадало в его поле зрения,

когда я шел с ним, разговаривая: куча мусора, ненормальная девочка

на качелях, очередь, афиша или куст — могло стать знаком чего-то

интересного. Просто не знаю, что ему было неинтересно? Был

у него дар изумления: смотреть на все вещи как бы впервые, глазами

младенца, вдруг сфокусировавшего свой взгляд на цветке, пламени

свечки или пауке (вообще, быстрые движения его глаз не подлежат

описанию). Была, как он говорил, и сознательная установка — не

привыкать жить. Вдобавок, это был и взгляд ученого — но не убивавший

свежести восприятия и чувства тайны. И (этот пункт последний, поскольку

самый невидимый) все для него было связано с Благой Вестью.

Он не только созерцал, но, как любопытный ребенок,

стремился все потрогать и попробовать на вкус. Услышав о системе

босохождения Иванова — сразу вышел босиком на заснеженный двор,

увидев пустыню — пошел в пустыню. Однажды, показывая молодежи слайд-фильм,

зазвал в комнату несколько местных старушек: Хочу проверить,

как они это воспринимают. А рассказывая про одни печальные события

из жизни прихожан, прибавил: Я мог наблюдать, как в лаборатории,

зарождение и развитие апокалиптического движения в моем приходе.

Он не был из тех, кто, увлекшись серьезным разговором,

совсем не замечает присутствующего в комнате ребенка, — и, отвлекаясь

на миг от самой драматичной темы, мог строить детям рожи... Однажды

(когда мы шли к его дому по той самой дорожке в Семхозе),

разговаривая, он вдруг неожиданно остановился, нагнулся, и я увидел

у него на ладони маленькую рептилию. Могут растоптать на дороге.

Их и без того уже немного осталось в Подмосковье. И, опустив

тритона в родную воду весенней канавы, продолжал прерванный разговор

“о проблемах”.

И, кажется мне, больше всего отца Александра

интересовали живые люди. Даже о любимых писателях, философах или

богословах прошлого он говорил немного как о личных знакомых, сообщая

какие-то их живые черточки, истории, анекдоты. Из всех больших

русских писателей XIX века рядом за одним столом я бы хотел сидеть

только с Пушкиным, — сказал он как-то во время застолья.

Однажды, уже в последние его годы, мы ехали с

ним в электричках с визитом к кому-то в Москву, — роскошь многочасового

общения с отцом Александром меня подавляла (сейчас мне грустно подумать,

что общение с ним происходило всегда на фоне убогой сосредоточенности

на моих проблемках, которые жадно, пока есть возможность, требовалось

обсуждать), и я почувствовал себя неловко, исчерпав “проблемный”

жанр общения. А он погрузился в свою старую записную книжку, не

покидая при этом меня: он пролистал ее всю, от А до Я, что-то вычеркивая,

вписывая, и попутно рассказывая о попадавшихся людях. Истории, скрещения

судеб, пути, характеры, отъезды, встречи — я помню только, что это

было безумно интересно, о каждом можно бы было писать по большому

роману. И ему был бескорыстно интересен каждый встречающийся

человек — “маленький” или “большой”, — и люди в его орбите становились

значимее для себя самих и для других. А “если все вокруг нам

кажутся идиотами - то это, скорее всего, наша проблема”, сказал

он мне однажды.

Однажды

он посоветовал мне почитать переписку Тургенева, а я ответил, что

плохо переношу оного писателя. Он: А это как раз неважно. Понимаете,

такие люди жили, в сущности, так же, как обычные. Только о них —

знаменитых — собирали материалы, издавали их письма и дневники.

Поэтому это всегда поучительное чтение. Вот Тургенев, всю жизнь

посвятивший женщинам, и он пишет о себе как о дряхлом старике в

ту пору, когда ему нет еще и сорока. Почитайте, если будет время. Однажды

он посоветовал мне почитать переписку Тургенева, а я ответил, что

плохо переношу оного писателя. Он: А это как раз неважно. Понимаете,

такие люди жили, в сущности, так же, как обычные. Только о них —

знаменитых — собирали материалы, издавали их письма и дневники.

Поэтому это всегда поучительное чтение. Вот Тургенев, всю жизнь

посвятивший женщинам, и он пишет о себе как о дряхлом старике в

ту пору, когда ему нет еще и сорока. Почитайте, если будет время.

Кто-то спросил его: “Как Вам не скучно общаться

с приходскими старухами?” — А что, старушки — тоже люди, у них

те же проблемы, что и у вас... А с каким юмором и как бы не

переставая удивляться на человеческий род, часто по-актерски, в

лицах, он рассказывал истории о многочисленных “врагах”, ставивших

ему подножки, писавших доносы и т.д. — вне и поверх какой-либо злобы

или горечи... А о некоторых своих прихожанах говорил: Удивительно,

смотрит на тебя такой человек, ты ему что-то говоришь, а он в упор

ничего не слышит! Черный ящик! Разве не удивительно!? А как-то

сказал мне: Это прекрасно, когда люди вызывают интерес. Человеческий

интерес и интерес ученого... Понимаете, в интересе всегда есть что-то

от любви. Если люди при этом забавны — это тоже хорошо.

Полагаю, жизнелюбие отца Александра потому и

могло бить через край и играть всеми красками, что оно уравновешивалось

чем-то иным, запредельным. И он заражал меня и окружающих своим

интересом к жизни. — Ну почему Вы ничего не видите дальше собственного

носа? Оглянитесь: жизнь вокруг удивительная тайна! Смотрите, читайте,

исследуйте, общайтесь! — как бы говорил он при каждой встрече.

Может, тем он и был непохож на типичного священника? Но такая “светскость”

— неотъемлемая часть всего его служения.

Сам он твердил постоянно, что ничего “светского”

для христианина просто нет, это лишь обман зрения. Однажды в молодежной

компании ему кто-то задал вопрос о том, какую следует читать духовную

литературу. Стоя у книжной полки, он ответил, причем с некоторым

запалом: Запомните это раз и навсегда: нет духовной и недуховной

литературы. Есть: или просто настоящая литература — и тогда она

всегда духовна, — или не-литература вообще, так, нечто, что и читать

не стоит. (повернувшись и разглядывая книги) Ну-ка, что тут

стоит? Гоголь, Селинджер, Достоевский, Белль... Где тут недуховная

литература!?

Не

сразу я мог понять, что такая “светскость”, сочетание страстной

любви к миру и всему живущему с любовью к Богу, касается самой сердцевины

веры Воплощения. Тогда, в молодости мне казалось, что он просто

учит, как жить полнокровной и интересной жизнью...

Бог дал нам эту жизнь, и мы должны ее пропеть,

как хорошую песню.

Беседуя на пути...

Мне было около двадцати, когда я почувствовал,

что настал час проситься к оА (до того я сменил ряд дух.

отцов). Посредник, передавший мою просьбу, принес огорчительный

ответ: “Пусть ходит на исповедь, но не разговаривать, потому

что у меня слишком много народу – сил бы хватило на всех, а времени

толком поговорить хотя бы раз в месяц нет”. Меня это обескуражило.

Хотя параллельно, почти совсем не зная меня, он озабоченно говорил

одному общему знакомому что-то вроде:

“Это опасно: один студент среди христиан и

один христианин среди студентов. Чтобы не чувствовать своей исключительности,

ему стоит познакомиться с другими молодыми, умными и образованными

христианами”. И я стал ходить в одну молодежную квартирную общинку,

где были катехизация, общая молитва и культурная программа. Однажды

туда приходил и отец Александр – выступал в дуэте с сексопатологом,

говорил о любви, влюбленности, сексуальности.

А потом я стал петь в левоклиросном хоре “им.

Романа Сладкопевца”, образованном по инициативе отца Александра

в новодеревенском храме (отчасти для строительства отношений с настоятелем

о.Стефаном - “фанатиком пения”). Так я часто стал видеть

оА, захаживал к нему на исповедь, но держался за барьером, не считая

его духовным отцом. И однажды он сам сделал шаг навстречу: когда

хористы пили чай в прицерковном домике, он сам меня зазвал к себе,

чтобы поделиться мыслями об одной спорной самиздатской книге (мы

оба знали автора-свяшенника). Притом тон беседы был таков, как если

бы отцу Александру не хватало собеседника, и он выражал благодарность

за то, что я слушаю и понимаю его. После этого эпизода лед – мой

лед, разумеется, – был разбит, мне стало легче общаться с ним, и,

наконец, я снова попросился “ходить” к нему - и был принят.

Он говорил о Боге: “Он любит каждого человека

больше всех”. ОА окружали сотни людей – и все равно ты чувствовал

себя родным, своим, из его духовной семьи, притом казалось, что

тебя любят ни за что, за то что ты есть ты. Он приходил в гости,

дарил подарки на именины и дни рожденья, был в курсе событий моей

жизни, расспрашивал обо всем, говорил о себе... Это не ощущалось

“пастырской работой”, казалось, это ему интересно и доставляет радость:

общаться, участвовать в твоей жизни...

Исповедь. Перед глазами Крест, Евангелие

и руки, помогающие слову и иногда исчезающие из поля зрения, чтобы

обнять за плечи, прижать к теплому боку. “Вот, Мишенька, Вы тут

стоите перед Богом, в Его присутствии. Скажите то, что хотели бы

Ему сказать”. Он не лезет в душу, не вытягивает признаний, а

быстро ждет. И что-то тихо говорит: “Деятельным людям полезно

себя удерживать от слишком многих дел, а мечтательным – наоборот,

делать побольше, чтобы формировать, лепить себя. А чтобы не гордиться

– все делать на фоне вечности. Мы же не будем суетиться на фоне

чего-то очень значительного. Такой должна быть вся жизнь – ее фоном

должно быть Божие присутствие. Что не означает, конечно, всю жизнь

ходить на цыпочках. Ощущение Божьего присутствия должно быть у нас

глубоко в подсознании, а сознание может при этом заниматься чем

угодно. У нас же религиозность в сознании, а бессознательное – темное.

Но Вы знаете из психологии, что сознание неглубоко... Все в религиозной

жизни: размышления, молитва, даже Таинства – лишь средства

для того, чтобы жить с Богом, чтобы Его присутствие вошло глубоко

в подсознание, только средства...”

Нередко грань исповеди и разговора стирается,

что поначалу меня несколько смущало как нарушение чистоты жанра.

Он говорил о работе, спрашивал о домашних, о планах на будущее,

о психологических механизмах проблем. Позднее я понял, что его главный

вопрос на исповеди ко мне был скорее: “Куда ты движешься?”, а не:

“Итак, что ты натворил за отчетный период?”. Потому он мог говорить

о разных гранях жизни, принося и ставя их перед лицом Бога, – и

они обретали иную значимость и остроту. “Когда Вы входите в палату

(я работал санитаром на институтской практике в летнее время)

– настройте себя: вот люди, за которых умер Христос”.

“Ну почему Вы жалуетесь, что в институте трудно

общаться? Это же предельно просто. Секрет тут такой: Вы слушаете

и говорите о том, что другому человеку интересно...”

-

Прости нас, Господи, за то,

что

мы отделяем веру от жизни.

Однажды

я сказал ему на исповеди, что вовсе не чувствую в себе желания быть

“благочестивым”. Он: А Вы знаете, наше благочестие Богу совсем

и не нужно... И стал изображать перед моими глазами притчу о

Страшном Суде (“...то, что вы сделали братьям Моим меньшим, Мне

сделали”), начав с картинки отделения овец от козлов: В Палестине

все “козлища” черного цвета, и это – красивое зрелище... Крест,

Евангелие, руки и головокружительный простор. И эта притча запала

в меня - именно визуально, как будто я ее увидел...

Когда

бывало много народу, исповедь могла быть ультра-краткой и интенсивной,

выслушав полпредложения, оА выстреливал ответом, быстрой молитвой.

Казалось, зная о тебе больше, чем ты сам.

Кроме того я ходил с ним разговаривать (кажется, так называлась основная регулярная

форма общения):

в “кабинете” - в маленькой комнатушке в прицерковном домике, когда

это было невозможно (в связи с периодическими обострениями интереса

ГБ или внутриприходских козней) – по пути: в автобусе, электричке,

такси, стоя в храме или прогуливаясь вокруг него кругами, по дороге

на близлежащее кладбище и обратно, в Москве... Говорить казалось

естественно - обо всем, что мучит, волнует или вдохновляет. Тогда

я не особо задумывался, зачем ему это надо, это было так

само собой, он так просил: “Несите все сюда”.

Он любил самоназвание первых христиан “Путь”.

И звал двигаться, путешествовать, ясно сознавая при том, что у каждого

путь – свой. Его присутствие освобождало и окрыляло, серость жизни

сияла красками, и все становилось увлекательным. Как будто вдруг

ты находил утерянный ключ - и открывал дверь, за которой можно жить,

творить, преодолевать сопротивление среды, экспериментировать, рисковать

(“Смелость всегда окупается”, – говорил он мне). И любить.

“Кто не любит – тот не живет” – часто можно было услышать.

“Да, жизнь – это болото, куда ни глянь: болото на работе, прокисание

в семье, маразм нашей церковной жизни. Но – вера нам на то и дана,

чтобы по этому болоту ходить!” (И хорошо помню, что это было

сказано нам с женой тоже на дороге - между станцией Пушкино и Новой

Деревней.)

Он вникал во всевозможные мелкие детали дел и

ситуаций, говорил нечто конкретное, хотя и не обязывающее к послушанию

(можно было заметить, что иные ответы были совершенно четкими, как

рецепт врача, другие - притчеобразные, со множеством смыслов, так

что при желании их можно было понять хоть наоборот. А изредка он

мог сказать: не знаю, на это у нас пока еще нет ответа). О молитве

и людях, о работах и учебах, о деньгах, еде (давал кулинарные рецепты,

говорил, как мне “нарастить личность” = потолстеть) или режиме.

В памяти, по непонятным причинам, осталось так много разговоров

с ним о распорядке дня – наверное, хорошо отложились, поскольку

никогда не были и не будут воплощены... “Отдыхайте на здоровье,

сколько Вам нужно. (Пациент жаловался на усталость.) Говорите

открыто окружающим, что Вы устали и хотите отдохнуть. Только и тут

должна быть своя дисциплина – как для работы, так и для отдыха.

Отдыхать – так на всю катушку... Почему бы Вам не спать после обеда

– ведь по Вашей комплекции полнота Вам не грозит?”

“Человек может почти месяц не есть и даже

достаточно долго не пить, но когда не высыпается - перестает быть

собой... В молодости я в любой компании, что бы интересное там ни

происходило, в какой-то момент говорил: “Ну, я пошел”. Иногда я

казался из-за этого монстром. Но – только благодаря этому

мог многое совершить. Впрочем, был и у меня один день в неделю –

для лирики, когда я ложился во сколько угодно. Это когда я ухаживал

за своей будущей женой”. Зная наши привычки и ту социальную

форму поведения, которую он попросту называл словом “треп”,

он резко говорил: “Все разговоры после полуночи – от лукавого”.

И рисовал картинку моей жене: часы с кукушкой, возвещающей полночь,

торчащие из-под одеяла две головы и титр: “Спать!”.

Говоря как-то о необходимости спать нужное количество

часов, он прибавил: “Ну, а если уж не удалось выспаться не по

нашей вине – что ж, тогда остается полагаться на волю Божию”.

И в качестве иллюстрации рассказал историю о себе, как на фоне недосыпа

пришел домой “на автопилоте”, а дома его ждала пожилая женщина,

чтобы поговорить. “Что было дальше, я не помню, а через несколько

дней с удивлением узнаю, что я, оказывается, ее крестил”. И

это, прибавил он, было то, что нужно, хотя в сознательном состоянии

он бы этого не сделал, а женщина уже много-много лет колебалась...

А как-то он произнес пламенную проповедь на тему:

“Восстань, спящий, и воскресни из мертвых!”(сейчас, кажется, издана).

После Литургии по дороге к станции мы сказали ему: “Вы так вдохновенно

говорили сегодня!” - Да, дело в том, что я очень хотел спать

– не выспался накануне.

Он говорил, что все, что мы делаем, можно отнести

к одной из трех рубрик: молитва, работа и отдых. И призывал завести

тетрадь с расписанием, чтобы ты четко знал, чего сейчас делаешь,

и всякое дело делал “на все сто”. Глядя на мою усталость после Литургии,

он, отслуживший, отпевший, повенчавший, поговоривший с десятком

людей, сказал: “А я бодр. Знаете, в чем секрет? Это – режим”.

“...А когда дело не клеится, не пишется, например,

я начинаю убирать комнату - и тем восстанавливается порядок в голове.

У меня есть своя система: начинаю с какого-нибудь угла, а потом

убираю все подряд по часовой стрелке...”

К работе, профессии отец Александр относился

серьезнее, чем большинство окружавших его христиан. Он ненавидел

непроизводительный труд, считал всякую халтуру - грехом, ужасался,

когда неофиты бравировали тем, что работают кое-как на советской

работе: “Да ведь мы проводим на работе треть, если не больше,

своей сознательной жизни!” Говорил, что почти нету профессий

нехристианских, “ну, может быть, профессия палача”, а так,

хоть “морковкой торговать” – нужное людям служение. И не

призывал проповедовать на работе (и не только страха ради репрессий)

– а просто спокойно исполнять свой долг посреди “болота”. “Если

на твоей работе узнают, что ты верующий – это будет религиозная

или антирелигиозная пропаганда?” Сам видел, как в одной компании

он – обычно столь деликатный – принародно говорил женщине, занимающей

почтенную должность и в летах, которая жаловалась на бессмысленность

своего труда: “Бросайте! И срочно ищите новую работу, нужную

людям”.

Ставил в пример Солженицына с его целеустремленностью:

...как дятел – бил в одну точку. Он приходил ко мне, я предлагал

ему почитать разные книги, а он отвечал: “Нет, это лишнее, у меня

есть своя задача”. И – прорвался...

Когда я работал участковым врачом и жаловался

ему, что тону в море бессмысленной писанины, он посоветовал делать

побольше конкретных дел – принимать больных, браться за трудное

– и тем самым обеспечить себе прочную позицию, чтобы поменьше писать.

Советовал, чтобы не дисквалифицироваться при “поточном методе”,

выбирать одного пациента и работать с ним серьезно, что-то читая,

ища разные подходы. То есть многие его советы были вполне прагматичными...

Не раз он собирал всех приходских медиков, чтобы

обсудить конкретные рабочие проблемы - в свете Евангелия. Одну из

таких встреч он начал с вопроса: где в Евангелии медики могут найти

прообраз своей деятельности. Дождавшись ответа - милосердный самаритянин

- он сказал: “Но самаритянину было бы куда сложнее, если бы раненных

было не один, а, скажем, десять. А это похоже на нашу ситуацию”.

Я много говорил с ним о психологии,

которой прочно всю юность увлекался. Вот содержание одного длинного

разговора (использую дневниковую запись, отсюда своеобразный лапидарный

стиль):

–

Читали ли Вы “Иисус и Фрейд”? Тезисы, это я предложил их напечатать.

В этом маленьком тексте больше духовности, чем во всех томах Феофана

Затворника! Только тезисы - как материал для размышления...

Нет

ничего отдельного от веры, ничего “светского”.

Надо

быть скептиком – ради истины. Если в нас живут крокодилы - не стоит

принимать их за ангелов.

Психоанализ

тоже может происходить перед лицом Божиим. Все, что Вы открываете

о себе, – может принести пользу другим... Может быть, это делает

Вас более настоящим.

И

это орудие очищения нашей веры. Либидозность акафистов. Никола,

да и Сам Бог Отец представляется добреньким дедушкой, родителем.

Авва-Отче Иисуса – совсем не такой!

Православное “послушание” – это чушь. Особая,

в спецусловиях монастыря практика, похожая на дзенбуддистские коаны.

Парадоксальное поведение, чтобы сдвинулось что-то в мозгу и открылись

интуитивные способности. Когда неразумный приходской священник требует

послушания – он порождает невротиков. Их и без того слишком много

в Церкви...

Кстати, не раз я слышал от него, как навязчиво

по жизни преследовало его изображение Бога Отца в виде седобородого

дедушки на иконе или фреске. Где бы он ни служил, как нарочно такое

изображение оказывалось под боком (точнее - перед глазами). В Новой

Деревне его можно, кажется, и сегодня найти в правом закутке, где

обычно оА исповедовал во время Литургии. Он считал, что этот образ

хуже чем просто неэстетичен: он глубоко неверен и порождает атеизм,

являясь карикатурой на Живого Бога, проекцией образа родителя, которой

должен заниматься психоаналитик.

Как-то, на платформе, он сказал: “Сколько

смолоду ни думал о том, кем мне надо быть: писателем, ученым и т.д.

– готовясь к священству, я думал о многих ролях, – никогда не было

в списке этих ролей роли психиатра. А сейчас - приходится...”

Тепло рассказывал о своей дружбе с профессором Д.Мелеховым, который

завещал ему некоторых своих пациентов.

Психотерапевт – самая

прекрасная христианская профессия. Потому что можно делать добро

– перевязывать раны, например, – душевно в этом не участвуя. А тут

инструмент – Ваша собственная душа.

Говорил, что регулярно

встречает талантливого психотерапевта – в лице одной из продавщиц

магазина в Семхозе. У нас два магазина, в обоих ничего нет, но

в одном очередь злая и унылая, а в другом – все радуются...

Слово с солью

Он часто отвечал что-нибудь совсем неожиданное,

часто давал третий ответ на вопросы, которые ставят рамки

“или-или” (такого много в ответах Иисуса в Евангелиях, взять для

примера хотя бы историю о женщине, пойманной на прелюбодеянии: “Побить

камнями или простить, что Ты скажешь?”). ОА мог не отвечать ни да

ни нет, если не хотел, – так, прочтя в газете “Труд” среди прочего

вранья фразу: “Александра Меня голыми руками не возьмешь”, я мог

догадаться, что клеветник-журналист хотя бы действительно пообщался

с ним... Вот тоже история, рассказанная оА: “Недавно ко мне пришли

люди, у которых религиозное отношение к способу питания. Знаете,

какие были их первые слова? – Александр Владимирович, а как Вы едите?

Я ответил: Ртом”.

Третий ответ – не просто тактика для убегания

от лишних разговоров, но нечто свойственное природе христианства,

которое чаще всего, оказывается, не есть то, ни анти-то, но иное

измерение вещей, “новая тварь”.

Одна знакомая через мою жену Олю спрашивала совета,

надо ли отсылать на Запад какие-то обличительные материалы или нет.

Во дворе Оля задала этот вопрос оА. Он задумался, а потом медленно

произнес: “Она имеет на это право...”. Оля подумала-подумала,

что это значит - и снова поймала оА: “Вы же мне не ответили”. Он

опять подумал, помолчал и произнес задумчиво: “Да, она имеет

на это право...”.

Как-то мы его, вернувшегося из поездки, спрашиваем:

“Батюшка, а зачем Вы ездили в Смоленск?” - “Смолу варить”.

Еще история на тему: Оля - оА: “Если я не скажу,

устраиваясь на работу, о моей беременности, я ведь подложу им свинью”.

Отец: “Не свинью, а ребенка!”

- Мне нечего говорить на исповеди.

- Знаете, Вам нужно убить какую-нибудь старушку,

чтобы было, о чем говорить.

(Возникал веселый шок, изумление, сдвигающее

сознание с привычных рельс, заставляющее задуматься, - рефрейминг

НЛПистов. Часто – смех над собой и своим вопросом – без унижения

или обесценивания.)

Он обычно не говорил вопрошающим, самым безумным

из них: “Нет, это неправильный вопрос, Вы не там ищете”. Как правило,

почти всему, что приносит человек, оА говорил “Да”, а потом показывал,

как именно этот поиск направлен на поиск Царства. (То же самое в

его серии книг про все поиски смысла в истории человечества.) Он

мог действительно видеть “добра зело” разных судеб, страстей, событий

и исканий – и искренне говорить им “Да”. Часто и на исповеди он

видел хорошую сторону в том, что я представлял как грехи.

“У каждой вещи на земле есть свой радостный

и крестный аспекты. Радость надо культивировать, а крест терпеть

и нести...”

“У Вас неправильная форма черепа – это хорошо

для психотерапевта”.

Разговоры с ним всегда сдвигали сознание, на

что-то подвигали, и никогда не были просто обменом информацией,

но событием. Он рассказывал катехизаторам о стиле Иисуса:

“Часто отвечает вопросом на вопрос. Спрашивает: “А ты что думаешь?”

Все время приглашая собеседника к сотрудничеству. Часто пользуется

притчей, которая полисемантична и заставляет самого собеседника

искать ответ. Любит сильные гиперболы (комар - верблюд). Юмор”.

Все это можно сказать и про стиль отца Александра.

И еще - огромная спонтанность, слово говорилось

походя, как бы резвяся и играя. Как будто он сам иногда удивлялся,

что же такое секунду назад произнес

Я видел, как, накануне одной из первых публичных

лекций ее устроительница с тревогой заговорила: “Ох, отец, Вы знаете,

Вам там собираются задать вот такие вопросы...” Он (спокойно перебивая):

“Знаю – так отвечу, а нет – так скажу, что не знаю”. А надо

себе представить, как десятилетия ждал оА этих встреч с публикой

– и при том ему было просто неинтересно думать заранее, что сказать.

Общаясь – с залом или с одним человеком – он всегда вполне доверял

своей спонтанности.

Дух игры, какое-то мальчишество, иногда – азарт.

Юмор – неистощимый и неутомляющий, освобождающий. И часто это не

только подымало настроение и веселило, но и было “по делу”. Однажды,

когда оА был у нас дома, нам позвонила знакомая, она же прихожанка

Новой Деревни, чтобы поговорить с Олей, она не знала, что оА у нас

в гостях. А он, попросив его не выдавать, взял у Оли трубку и без

всяких предисловий начал в нее петь своим густым баритоном:

Мой совет – до обрученья

Не

целуй е-э-э-э-го,

Мооой

совет до обрученья

Не

целуй его, не целуй его...

Ха-ха-ха-ха,

Ха-ха-ха-хааа...

-

и на мефистофельском хохоте вернул трубку Оле,

оставаясь инкогнито. Не знаю, просто шалил - или хотел что-то этим

сказать. И кому - нам, ей?

Вот

еще прекрасная картинка, которой я сам не видел: засланный к оА

стукач, наскучивший и не уходящий, антирелигиозной брошюрой бьет

мух в церковном домике. Ответ на безумную ситуацию - гениальный!

Смех

над собой, над проблемами здоровья, даже о смерти. Над забывчивостью

(хлопая себя по лбу: Эх, балда, опять забыл!). Однажды рассуждали

о ремонте или реконструкции печки и о стоимости оных, а оА воскликнул:

“Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!”

Не стоять на месте

Подвижен

во всех смыслах слова - начиная с самого банального. Даже глаза,

иногда описывающие вполне 360-градусный круг, когда он что-то обдумывал.

Сколько движений в своей наитеснейшей (до перестройки - снова в

двух смыслах) комнатушке, когда ты сидел напротив него, а он пил

чай из огромной кружки и иногда - по секрету

от Марьи Витальевны, готовившей еду, - отрывал куски от своей трапезы.

А еще он при этом листал свой дневник-ежедневник, что-то вписывая-вычеркивая,

выглядывал в окно и в дверь, собирал свой гигантский портфель, вытаскивал

книги, всовывал книги, переодевался. (Нарушая, кстати, все законы

слушания, описанные психологами.) Он мог показаться - и многим казался

- суетливым. Но, когда его знаешь, - скорее видишь тут преизбыток

сил, а внимания на тебя тоже вполне хватало.

А

когда он исповедовал на клиросе, параллельно служа Литургию, он

мог прерваться на полуфразе, произнести возглас, ектенью, что-то

совершить еще - и вернувшись, моментально начать со второй половины

прерванного предложения.

А

однажды он взял меня с собой поговорить, идя на требу в Деревню.

В доме, куда мы вошли, он разговаривал с хозяевами, отвечал на их

вопросы - и, шепотом, продолжал разговор со мной, постоянно переключаясь

туда-сюда. Так происходило долго, и тут, взглянув на меня, оА сказал:

“Пусть Вас это не смущает. Я ведь работаю как радиоприемник:

одна волна - другая волна. И моментально настраиваюсь”.

Невозможно

представить его застывшим - аргумент противы скульптурных изображений,

- как будто движение - его стихия. Когда из-за внутриприходских

интриг он лишился возможности принимать людей у себя в комнатушке,

он был даже доволен, что можно ходить - вокруг храма, на кладбище

ближнее - в церковной ограде, на кладбище дальнее... Сколько километров

я прошел за свою жизнь в беседе с ним?

И

этот динамизм был заразительным. Какое-то ощущение срочности, интенсивности,

драматизма жизни, как в первых главах у Марка. Общаясь, он передавал

это другим, повторяя постоянно: “Друзья мои, жизнь так коротка...

Мы - как мотыльки, бабочки однодневки. Надо спешить, пока жизнь

не кончилась...”

Спешка,

но без суеты. Ты ждешь его в домике или вне, на лавочке, а он -

грузный по комплекции - летает туда-сюда, мелькает перед глазами,

да еще и переглядывается с тобой, почти подмигивает.

В

принципе, я и сейчас не понимаю, как он мог столько всего успевать:

служить долгие службы и ходить по требам, ездить за день к нескольким

прихожанам в Москву, писать книги, покупать еду для дома, заниматься

ремонтом этого же дома, копать картошку, отвечать на письма, сидеть

с внуками... Как будто он обладал секретом расширения времени.

Однажды,

приехав к нам и еще не раздевшись, он попросил набрать номер людей,

которых собирался посетить немедленно после нас, и сказать, что

будет через полтора часа. Я выразил недоумение по поводу столь нереалистичного

обещания - туда дорога почти час, а он собирался посидеть у нас.

Он повторил: “Передайте, что буду ровно через полтора часа”.

После чего провел у нас часа два и исчез... Он как бы не считал

свое время и смело говорил “да” столь многим приглашениям, проектам

и начинаниям...

Вот

еще эпизод, похожий на притчу. Мы с ним едем от церкви к станции

на такси (которое он прозвал “машиной

времени”,

кстати). Он просит шофера поспешить. Дорога прямо смотрит на станцию

- в трехстах метрах уже останавливается электричка в нужном направлении,

к Семхозу. (Естественная моя реакция - мы опоздали.)

ОА, уже расплачиваясь, шоферу: “Прибавьте

ходу, пожалуйста”.

Выскакиваем - к тому моменту уже

все пассажиры зашли в электричку. Бежим, оА прихрамывает. Невероятным

образом - но успеваем вскочить, и двери тут же закрываются. Отдыхиваясь,

оА говорит: “Ну, разве не прекрасна жизнь иногда, в такие моменты?”

Стремление

сделать как можно больше - в сочетании с евангельской беззаботностью

- вот, наверное, в чем сила. И никогда я не видел, чтобы неуспех,

крушение планов, его обескураживали: моментально он, с благодарностью

и азартом, начинал думать о новых возможностях, которые дает ситуация.

Однажды

я жаловался на нехватку сил, а он сказал: “А не надо себя жалеть

и считать силы. Жить так, как будто силы есть, и делать свое дело.

Ну а когда силы кончатся - вы просто упадете на землю”.

Как-то

один человек спрашивал его о каком-то, не помню, нехристианском

пути, типа: а почему бы не попробовать вот этак? ОА, отвечая, не

говорил, что это грех или тупик, но просто произнес: “Может быть,

и это путь. Мы не знаем. Если бы у нас было бы несколько жизней,

интересно было бы попробовать разные пути. Но жизнь-то одна, да

и скоро кончится”.

Мне

не слишком интересен вопрос, насколько он предчувствовал свою смерть.

Сколько его знаю, он об этом - чаще мимоходом - упоминал постоянно.

Вот

он у одной старушки в Деревне, та жалуется, что чего-то ей не хватает,

не помню, мебели, что ли. ОА ей: “Эх, Надежда, Надежда, ну разве

нам с тобой мебель нужна? Знаешь, что нам с тобою нужно? Белые тапочки

- вот что нам с тобою нужно”. Это было сказано, кажется, за

год-два до смерти. Но в таком духе он высказывался сотни раз.

Раньше,

в период непрерывных допросов, он всерьез готовился сидеть: “Я

сказал себе: все! Я уже совершил все, что замышлял. А теперь я мертв.

- И думал уже только о том, как бы других не подвести”. А в

церковном домике в тот сложный период он наговаривал на магнитофон

поздравления (кажется, на Рождество). (Я как участник молодежного

хора был вхож в домик, когда принимать людей тут стало опасно.)

А потом попросил выключить магнитофон и произнес что-то вроде простого

завещания. “Я никогда специально не старался, в отличие, скажем,

от о. Дмитрия Дудко, чтобы меня посадили. Но сейчас в их плане работы

я стою на первом месте, поскольку всех священников-диссидентов уже

пересажали, а им надо работать. Сейчас Мень - как пень. Так вот,

друзья мои, если что-то со мной случится, я бы очень хотел, чтобы

ваша жизнь продолжалась, как это было и при мне: чтобы вы продолжали

встречаться, делать те же дела...”

Однажды,

незадолго до перестройки, он повез нам показывать храм на станции

Клязьма. В его любимом стиле модерн (как и пушкинская башня около

станции, которую он любил презентировать). Рассказывал, как в молодости

спасал этот храм от полного разрушения - приехав сюда с группой

молодых друзей, которые с важным видом расспрашивали соседей об

истории, фотографировали, что-то записывали - и произвели впечатление

на местные власти. Итак, показав храм и огромный приходской дом

рядом, он сказал: “Вообще-то, почти все мои мечты осуществились.

Кроме одной. Я хотел бы служить в таком храме. А здесь (кивнув

на приходской дом) был бы наш центр духовного возрождения”.

Больше

всех

Бог любит каждого человека больше всех.

Так и нашу семью, образовавшуюся на его глазах, оА любил “больше

всех”. Казалось бы, для “пастырской деятельности” куда как достаточно

исповедей и разговоров – так он еще находил время ездить в Москву

по квартирам: не только крестить, венчать, причащать больных, но

и просто в гости. Так, несколько лет подряд он регулярно приходил

к нам на Михайлов день, на мои именины (несмотря на то, что у самого

дома был сын-именинник).

Непередаваема атмосфера “пиров” с отцом Александром,

когда еда приобретала привкус Небесного Царства. Становилось понятнее,

почему Иисус любил застолья и сравнивал Свое Царство с пиром. “Вот

Человек, Который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам”

– так могли судить и об отце Александре. Который любил сладкое.

А на какой-то праздник, когда мы заседали в разваливающемся домике,

который снимали в Деревне для певчих, он послал молодого человека

за бутылочкой коньяку и стал приготовлять глинтвейн - вкусный. Хотя

к алкоголю за столом был совсем равнодушен (когда мы ему упорно

наливали): “Не стоит переводить добро. Меня это не берет. Так,

слону дробинка... Я знаю другой вид кайфа”.

Приезжая в гости, он привозил еду, цветы, подарки;

он дарил себя и свое с каким-то избытком. Вот однажды моя жена Оля

с дочкой Катей шли с ним из Новой Деревни к станции, и он сказал:

“Давайте заглянем в Детский мир, мне надо купить подарок ребенку

на именины” – собирался к кому-то в Москву. Они зашли и выбирали

игрушки, а потом оА посмотрел на Катю и спросил: “Ну а тебе чего

купить? Выбирай, что хочешь”. Маленькая Катя осмотрела игрушки

и, конечно, выбрала самую дорогую куклу. Несмотря на Олин протест:

“Отец, но у нее же не именины”, – он, как балующий ребенка дедушка,

эту дорогущую куклу - купил.

Он любил дарить лампы – “светильники”, часы –

символ времени. Подарил лампу Совесть, с рожицей и качающей на пружинке

головой. Дочка с подружкой смотрели, как она неодобрительно мотает

головой, в мистическом ужасе. Иногда подкидывал денег, делая это

тактично, но и настойчиво, так, что трудно было протестовать. Однажды,

проходя по церковному двору, он зовет меня и быстро дает какой-то

конверт и со словами: “Это Вам от Микки-Мауса”, – убегает

дальше, прежде, чем я обнаруживаю, что там – деньги... А как щедро

он дарил или давал почитать “контрабандные” книги, которые сам же

ценил “на вес золота”.

Однажды у него в церкви венчались наши знакомые

(но совсем не прихожане - ни до, ни после), и он вдруг срочно позвал

Олю, дал ей ключ от домика и попросил вынуть из кармана его пиджака

кошелек и купить большую икону в ящике (дорогую - по тем временам,

кажется, 25 рублей), что требовалось при венчании. Он не хотел напрягать

этим жениха и невесту, ни о чем не подозревающих, – а, повторяю,

видел он эту совершенно незнакомую ему пару первый, да и последний

раз.

А однажды он нам устроил ремонт. Он вообще говорил,

что надо иногда все передвигать, обновлять интерьер, даже если это

плохо получается, – ради чувства новизны. И как-то он был у нас

в гостях и, покосившись на огромную дыру в обоях, сквозь которую

смотрел бетон, сказал: “В следующий раз привезу вам какой-нибудь

плакатик или календарь, чтобы это прикрыть”. Потом, подумав

и кинув еще взгляд на стену: “Впрочем, тут плакатиком не обойдешься.

Так жить нельзя! Надо вам сделать ремонт”.

Мы об этом благополучно забыли. И однажды раздается

телефонный звонок, он звонит нам после службы и говорит, что ждите

- едем ремонтировать. Мы решили – шутка. Но вскоре раздается энергичный

звонок в дверь и вваливается оА с командой подхваченных после службы

людей, и, преодолевая пассивное сопротивление хозяев, начинает обдирать

обои со стен. ОА сам передвигает наш огромный шкаф - в качестве

пробы силы? Так начался ремонт в нашей квартире. Позже одна из его

участниц рассказывала нам, что, отозвав ее в уголок во время всей

этой кутерьмы, оА у нее спрашивал: ”Скажите, как Вы думаете,

я не сумасшедший?” (типа - имеет ли это смысл?)

А однажды, в мрачную пору нашей жизни, чреватую

распадом семьи и моим уходом из церкви (а в Новую Деревню я уже

почти полгода не показывался), он сам “напросился” в гости

- без приглашения, когда его не звали и, быть может, не слишком-то

и желали видеть. Просто сказал жене, у которой был день рожденья:

“Я к вам приеду”. Приехал, ел и пил (причем какую-то крайнюю

гадость, почти денатурат) с нами, лепил из глины динозавров. Никаких

капитальных объяснений не было, походя, говоря со мной, спрашивая,

как я живу, оА заметил, что каждый человек время от времени должен

отдавать себе отчет, куда идет. А то можно не заметить, что стоишь

на месте или катишься вниз... Я вернулся через пару месяцев...

Как-то он сказал: “Павел говорил, что он -

отец для своих, “я вас породил”. Он, конечно, не знал слов Христа:

“не называйтесь отцами”. Но вообще-то это верное выражение. Я ведь

действительно Ваш “отец”, это правильное выражение. Хотя меня не

так, как родителей, заботит, чтобы Вы преуспели, закончили институт

и т.д.”. А однажды, говоря о нашей общей умершей знакомой, произнес

мимоходом: “А я ведь ее каждый день поминаю. Впрочем, как и вас

с Олей”.

Кто-то говорил, что он сам не так интересен,

как его книги. И оА искренне возрадовался по этому поводу (сказав

что-то типа, вот, ты умер, а книги продолжают работать).

Для меня же все наоборот: хорошие книги встречаешь

чаще (раз в сто!), чем живую любовь, да и объясняет она Христа куда

доходчивее, более адекватным языком. Другое дело, что она почти

не поддается описанию - его любовь, всегда с преизбытком, теплая,

зовущая по имени, - слова становятся мертвыми, как только их напишешь...

Как естественно и горячо он трогал, брал за руку,

обнимал – при этом совершенно чуждый пошлой фамильярности; меня,

например, он всегда звал на Вы – и его “Вы” было исполнено царственного

уважения. Когда при нем как-то говорили об одной девушке, которую

любил, он воскликнул: “Я в нее тоже влюблен!”

Однажды, на даче, разговор шел о том, как отличать

подлинные мистические переживания от лжемистики или “прелести”.

ОА сказал, что это довольно просто: только по плодам, то есть по

тому, меняет ли этот опыт наше отношение к людям. Если нет, если

она уводит от любви – тогда это прелесть. А если ведет к большей

любви – тогда эта мистика подлинная. Даже если человек утверждает,

что каждое утро пьет кофе с архангелами.

Он так доверял людям, верил в каждого, что его

доверие пробивало броню в человеке - самом мрачном и сухом. Какое-то

опережающее доверие, выбегающее тебе навстречу, как отец к своему

блудному сыну. (Я постоянно натыкаюсь на Евангельские образы, думая

об отце Александре; наверное, это не просто аналогия, но глубокое

родство.) Да вот еще чудесный образ - а заодно и мостик между оА

и Верой и Светом. В новодеревенский храм ходила деревенская умственно

отсталая женщина Зинуля - низенькая, похожая на толстенькую девочку.

Завидев издали оА, она раскрывала руки, восклицала: “Батюшка мой!”

- и бросалась к нему. А он обнимал ее, прижимал к своему теплому

животу. Ее потом сбила машина на шоссе.

А я нередко - ой, нередко - с недоумением и молчаливым

возмущением смотрел на людей, приходящих к нему пообщаться, особенно

на тех, кто мне казался слишком напыщенным, полным амбиций, многоречивым.

Я задавал себе вопрос: ну зачем он тратит время, общаясь с таким

и людьми? Позже я открыл, что такой вопрос уже задавали (см. Евангелие

от Марка 2,16). Терпение его было велико: столь многие приходили

просто поговорить о философии, почитать свои поэмы (если не романы),

как к врачу или просто к “умному человеку”. Кто-то приходил в церковь,

иногда через годы такого общения, кто-то – нет; как замечательно,

что он любил людей не только в качестве потенциальных христиан.

И я купался в любви “ни за что”, редко осознавая,

что за ней стояла тайна, и эта тайна – Некто, а не нечто. Да и он

нередко повторял, что лучше не проповедовать словами, чтобы люди

сами, заинтригованные, приходили и спрашивали: “Почему ты такой?”

И пива!

ОА мог сказать, что осуществились почти все его

детские мечты - притом что действовал он не в самые свободные времена

и не в самых гибких социальных структурах, отнюдь! Однажды наша

дочка, еще маленькая, сказала про какой-то насыщенный событиями

день: “Какой день был сегодня толстый!” - и оА понравилось

это выражение, он сказал, что так и нужно жить. А в одной молодежной

компании он говорил слова, которые отдавали бы чистым “потребительством”,

если не знать отца Александра, воистину умевшего отдавать: “Нужно

брать от жизни максимум, чтобы не пропадало ничто прекрасное!”

И вот, притча о пиве. Моя жена выспрашивала у

него, каким занятиям с дочкой (музыка, рисование, балет или что

там еще) отдать предпочтение. Он ответил:

- И пива!

- Что-что!? Не поняла.

- Как, разве вы не знаете такой анекдот:

- Батюшка, вам что налить, коньяк,

водку..?

- И пива!

Ведь это его подход: принимать все, что несет

жизнь, видеть во всем сущем Божие “добра зело”. О том же он писал

в книгах, а кому-то говорил, что еще в молодости понял, что все

поиски человечества ведут в одну точку, - и удивлялся, почему люди

этого не замечают, - так и появилась серия “В поисках Пути...”.

Одной замужней женщине, которая говорила ему

о своей незаконной влюбленности, он сказал: “И люби его на здоровье!

Расширь свое сердце!” (стоит ли объяснять, что не призывал к

банальной измене. Да и нередко в аналогичных случаях иным людям

говорил совсем другое: выкинь из сердца, не встречайся). “Люби

больше. Чем больше в жизни любви, тем лучше”, - не раз повторял

он.

Потому он соединял вокруг себя дико разных, зачастую

невыносимо противных друг другу людей, как и вообще соединял разные

полюса, стороны, аспекты бытия, - и они свободно пели около него,

как голоса и инструменты в оркестре.

Вот еще притчеобразное событие. Оля, моя жена,

пела со старушками панихиду, перед “каноном” - столиком, покрытым

клеенкой, на которой раскладывают печеньица, блины, конфетки...

Служил оА, а с ним совсем юный и совсем мрачный алтарник Миша, надутый

отрок-хомячок с пухом на щеках. Вдруг Оля замечает, что из-за блинов

выглядывает маленькая серая мышка, что-то жует. ОА тоже замечает

мышку, переглядывается с ней, служа, как бы заботится, чтобы ее

не выдать. Замечает

мышку и алтарник, и скрытно, думая, что никто не видит, говорит

ей: “Пшшшшшшш!” и тайно машет на нее.

А зверушка пригибается за куличиками и свечками, но продолжает кушать

и смотреть на службу. ОА переглядвается с Олей, как бы принимая

ее в сообщники...

Не терять направления

Дорогой Миша! Тут нужно терпение и выдержка.

Умение видеть грехи - искусство. Они умело маскируются и прячутся.

Искусство не только в том, чтобы их видеть, но и в том, чтобы суметь

их сжато формулировать. Конечно, если смутные ощущения кажутся грехом,

то их можно и нужно нести на исповедь. Главное же - грех это личное

наше стояние перед Богом. В чем я изменяю, в чем предаю Его и себя,

в чем иду против Его воли? (для этого нужно и углубляться в Евангелие,

чтобы эту волю понять и ей проникнуться). Для Вас основная цель:

преобразовать собственные природные данные, чтобы они служили “служению”,

а не препятствовали.

Наша плоть (психофизика) может быть несобранной, вялой, порабощенной

фобиями и неврозами. Тогда она плохой и неуправляемый инструмент.

Нужна работа для улучшения этого инструмента. Что не значит: “стань

другим”. Тем же! Но со знаком плюс. Трусость -становится мудростью

и осмотрительностью, замкнутость - углубленным подходом к жизни,

нервозность - тонкостью души и т.д. Да, Вы правы, наша терминология

условна. Но ведь и вся терминология вообще (“лошадиные силы”, “амперы”

и пр.) тоже условна. Благодать есть желанный опыт того, что Бог

даром дает нам ощущение Своего присутствия. Мы просветляемся Его

силой. Мы учимся благодарить за все и ценить все дары: снег, чай,

книгу, трудность. Все - от Него. Смирение есть открытость к душе

другого и к Богу. Это объективность. В то время как гордыня есть

замкнутость, отъединенность, аномалия души. Прощение - радость примирения

с Богом, освобождения от гнета греха. Святая церковь - понятие более

туманное. В конечном счете это Сам Христос как Глава Ее. Он живет

в Ней

незримо. И то, что в ней от Него и есть ее святость. Остается искать

- как это все относится к Вам лично. И не терять направления, как

в горах, когда идешь вверх. Нужно не жить, а путешествовать.

Счастливого пути.

Ваш А.М.

Это, кажется, единственное письмо, полученное

мной от оА (полагаю, мои вопросы

угадываются). Сам я часто писал ему письма - и просил на

них не отвечать. Просто чтобы он мог “держать руку на пульсе”.

На одно он почему-то - я того не ждал - ответил.

А вот еще запомнившийся, отпечатавшийся разговор.

Я жаловался, что не читается Евангелие. Он:

- Это потому, что примелькалось, возникла

привычка, это бывает. Для освежения восприятия стоит почитать в

других переводах. Вы читаете по-английски?

- Да, вполне.

- Тогда я Вам принесу мою любимую книгу, которой

сам пользуюсь с той же целью, - дам ненадолго, потому что она мне

нужна.

Через неделю он действительно принес английский Новый Завет (осовремененный, по-своему

маргинальный), поговорив о его достоинствах и недостатках.

-

Молитва? Надо взять себе правило - и исполнять его. Каждый

мусульманин молится пять раз в день, в любом месте, что бы ни происходило

вокруг. Так же и индус. Возьмитесь за правило. Если не идет православное

- пользуйтесь католическим, оно тоже достаточно древней традиции,

хотя и выглядит более современно.

И важно размышлять, медитировать над Священным

Писанием. Ежедневно. Над любой строчкой есть о чем подумать. Над

любой строчкой. Это делается вот так (берет с полки Библию,

раскрывает - наугад - Новый Завет, это оказывается Деяния 10:1-2.

Читает вслух): В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий,

сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся

Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда

молившийся Богу. Читаем внимательно. Корнилий - римский

офицер, живущий в гарнизоне в чужой оккупированной стране, что не

слишком способствует смягчению нравов. Но он - “боящийся Бога”.

Вы должны знать, что “боящийся Бога” - это технический термин в

Новом Завете, означающий, что тот был монотеистом, хотя формально

не принадлежал к иудейской общине... “Со всем домом своим” - значит,

его вера не была только где-то там, в душе, а распространялась вокруг.

Вот мы жалуемся на плохие условия. А там -

какие условия? Да еще он “творил много милостыни” и “всегда молился”.

Неужели тут не о чем подумать?

Стоит завести себе тетрадку и записывать туда

результаты размышлений. Например: “Число такое-то, читал текст такой-то,

мыслей не было... или: были следующие мысли...”

Такое вот введение в чтение Библии.

Он любил слова апостола Павла “для всех сделаться

всем”. И не докучал религиозными разговорами тем, кто пришел к нему

поговорить о, скажем, житейских проблемах или о философии. “Когда

ко мне приходит новый человек, мне практически все равно, о чем

с ним говорить, хоть о собачках”. Наверное, потому, что человек

для него был священен независимо от, и все темы были - религиозными.

Однажды я пожаловался, что не могу читать наши

- отечественные - книжки о духовной жизни, хотя и понимаю, что это

нужно. Он: У меня - то же самое. Я тоже не люблю их читать. И

тут есть определенная причина. Они как будто стремятся создать свою

обособленную от жизни среду, где говорят на своем особом языке.

Это - эскейпизм. Так Феофан Затворник - современник Пушкина, Гоголя,

Тургенева - пишет невиданно устарелым языком, который невозможно

воспринимать, несмотря на его духовный опыт... А, скажем, западный

епископ и писатель XVII

века Франциск Сальский пишет свои книги о духовной жизни, не отставая

в языке от современных ему светских писателей...

Церковь, или Будем

меняться сами

Любопытно, что он часто отговаривал тех, кто хотел “посвятить себя

Церкви” профессионально и стать кем-нибудь - от алтарника до священника

(архиерея?). Вспоминаю многочисленные житейские истории, рассказываемые

оА, на эту тему: про врача, который, втайне чувствуя свою профессиональную

неполноценность, становится священником, не имея к тому ни призвания,

ни природных данных; о поэтах, которые торжественно кидают в печку

– тут огонь смотрится красиво – свои (плохие) стихи, чтобы потом

рассказывать о том, как “я от все отказался ради...” (один из таких

поэтов, ВВ, кстати,

став священником, сменил литературный жанр - перешел на анонимные

памфлеты против оА). “Он мне говорит: “Поэт – это не от Бога”.

А я отвечаю: “Конечно, бросай писать!” Я же вижу, что он не поэт.

Настоящий поэт не может жить, когда не пишет. Вспомните Иоанна Дамаскина,

что вышло, когда ему в монастыре запретили писать”. Он размышлял

об алтарниках с двумя высшими образованиями или о храмовых интеллигентных

истопниках: Мистика на самообслуживании: все противно, а я уйду,

буду с Богом наедине... В юности у меня тоже было такое искушение.

Но любовь требует идти в мир. Скорее он призывал искать хорошую,

интересную и полезную людям работу, куда можно себя вкладывать.

Нельзя

назвать оА диссидентом, в чем его нередко упрекали, когда он чего-нибудь

не подписывал. Тем, кто проклинал коммунистов, он напоминал,

что Христос жил при иродах и римлянах, но Его это сравнительно мало

заботило, редко Он выступал против властей, а обличал преимущественно

людей церкви того времени – фарисеев.

Сидел

я однажды около храма на лавочке, а жена, разговаривая с оА в десяти

метрах от, указала на меня и сказала шутливо: “Вы знаете, он – протестант,

он акафистов не любит”. ОА быстро приблизился ко мне, наклонился

к моему уху и сказал: (шепотом): Я – тоже. (и громче) Но

надо терпеть.

В

начале перестройки он говорил: Это трагедия, что сейчас люди

ждут от церкви всего. А там - застойные явления похуже, чем в обществе.

А вот его более старый (первой половины 80-х?) политический прогноз:

Мы с вами живем при агонии системы. Она умирает, но может делать

это долго, хоть сто лет; во всяком случае, на наш век хватит. Это

как отрезали у дерева корни – и сидят ждут, когда же появятся плоды...

И

до всякого намека на перестройку он говорил слова, тогда удивляющие,

а нынче - уже нет: Почему вы жалуетесь, что сейчас трудные времена

для Церкви? Церковь гонима? Так поймите, что это и есть нормальное

положение Церкви. Кошмарно, когда Церковь начинает гнать! Советская

власть - это как особые климатические условия, с которыми надо считаться.

Живут же люди и за полярным кругом в условиях вечной зимы... А представьте

себе, настанет день, когда нам скажут: “теперь все можно, идите

сюда, говорите”. Мы вылезем из подполья, откроем рот... И окажемся

неготовы! Вот это и будут трудные времена, настоящее испытание для

Церкви. Хорошо помню - воспринималось как научная фантастика

(он, кстати, любил читать фантастику и не любил - детективы, говорил:

я обычно идентифицируюсь с преступником, и становится неприятно),

как мысленный философский эксперимент. И вот - дожили...

Потому

относительная свобода последних его лет лишь чуть-чуть изменила

формы служения - и не более того. Один священник, оказавшийся на

конференции в Западном Берлине вместе с оА, пересказал мне такие

его слова: “Теперь у меня почти все спрашивают: как Вы работаете

с молодежью? А вот в прежние годы меня об этом спрашивали - только

в одном месте”. Я же вспоминаю его комические рассказы про ту

поездку: как, к удивлению западных людей, он боялся оставить без

присмотра свой чемодан – а не унесут? А конференцией и западным

христианством был скорее разочарован. Говорил, там совсем другие

люди: вежливые, сытые, поскольку очень хорошо питаются, покажи им

палец – смеются и аплодируют. А на богословской конференции охотно

обсуждают политику, экономику, а о самом главном, о Христе, – им

неинтересно. Так что там – духовная пустыня. А если хотите увидеть

христианскую жизнь – поезжайте в Польшу, не дальше... У наших людей

есть огромный духовный потенциал, огромная жажда, бесформенная и

дикая, легко довольствующаяся суррогатами и неизвестно чем. А на

Западе этого совсем нет.

А

вот еще коллекция воспоминаний из доперестроечной жизни

-

А почему бы нам не пойти топить еретиков? - спросил он как-то. - Ведь такая практика

в церкви у нас была. Владыка Геннадий новгородский писал комментарии

на Библию, а в перерывах от трудов топил еретиков в Волхове и размышлял

о том, как бы ввести и у нас “по примеру гишпанского короля” инквизицию.

Да, на Западе была инквизиция, хотя ее ужасы преувеличены. В Испании

же она была чем-то вроде государственной тайной полиции, королевской

инквизицией. Но все равно это грех. И католическая церковь в этом

грехе публично покаялась. И это важно. А у нас этого не было, значит,

мы можем топить еретиков.

Трудно

сказать, когда это началось, но церковные структуры у нас засклерозировались

достаточно рано. И - раболепство перед властью. Дело тут не в народной

душе - у поляков душа совершенно такая же. Дело в церкви. У нас

совсем не было социальных протестов. Зато - люди шли на костер,

защищая двуперстное крестное знамение. Лучше бы протестовали против

тиранов. Иван Грозный - человек, действительно, ненормальный, но

дело не в нем, а в том, что он был возможен. Только потому, что

не встречал отпора...

И

у нас народ - под народом я имею в виду не рабочих и крестьян, а

лучших, активных, думающих людей общества - именно народ отвернулся

от церкви. Было бы иначе невозможно закрытие храмов и прочее. Сначала

народ ее покинул, а потом все произошло. У поляков это не так. Так

что надо начинать покаяние с нас самих, с церкви.

А

в районе Тысячелетия Крещения Руси он делился впечатлениями от популярного

фильма: Я смотрел фильм “Покаяние”, и нашел там покаяние - только

в названии. На торжествах по поводу юбилея слышал только возвышенные

речи о том, какая святая и прекрасная наша церковь, и ни одной нотки

покаяния. А без покаяния невозможно обновление жизни.

Много

говорил о необходимости изменений в церковной практике, а потом

добавлял: “Мы не в состоянии менять ничего в Церкви сами. Пусть

будет какая есть. Поэтому - будем меняться сами”.

И

- без борьбы за реформы - много чего делал.

Дух, карточные

домики, общинки

Уже

в перестроечное время он вовлек меня в катехизацию (для

желающих креститься взрослых) - я вяло отказывался, полагая,

что это – не мое. Я сказал как-то, гораздо раньше: “Я никогда не

смогу говорить о Боге так утвердительно, так “позитивно”, как Вы”.

Он: А Вы не будете говорить, как я. Это ненужно. Вы найдете свои,

Ваши слова. Тут он весь – “просто сельский священник”,

не оставивший “своей школы” и полный доверия к другим.

Короче,

я оказался в группе катехизаторов, как оА говорил, “третьего

(может, последнего? или обман памяти?) призыва”. Мы

регулярно встречались - в расширившейся теперь (в результате архитектурной

перестройки, кажется, последовавшей за политической) комнатке, а

в теплую погоду - на кладбище у церкви.

Где-то

ближе к концу оА говорил о трудностях, которые перед нами встанут

(пользуюсь конспектом, что чувствуется по лапидарному стилю).

1.

Нужно не быть “глухарем”. Слышать твою аудиторию. Иначе люди будут

разбегаться. И это будет неправильный подход – не только в утилитарном

смысле, но и в духовном – неправильно. Надо начинать с того, что

волнует этого человека, говорить на его языке: философия – так о

философии, политика – так о политике. “Для всех сделаться всем”

– не приспособленчество, а правильная установка.

Кто-то на лекции спросил меня про “опиум для народа”.

Зал рассмеялся. Я же сказал: “Да, это верный вопрос”, – и показал,

как религия, да и другие хорошие вещи могут стать опиумом. Зачем?

Чтобы человек мог услышать...

2.

Застенчивость. Как говорить о таких вещах? Есть у нас здоровое целомудрие,

и, действительно, не все надо вываливать. Но есть и отвычка за множество

лет молчания – говорить о своей вере.

Надо

найти верный тон. Все новое воспринимается людьми очень сложно,

надо сто раз повторять одно и то же. Не бояться свидетельствовать,

но избегать затертого словаря, иначе тебя не услышат.

Вообще,

катехизация – это свидетельство, а не просто рассказ. Надо предварительно

молиться – и Дух даст говорить то, что нужно.

3.

Всегда у нас будет искушение: поставить себя, свою личность выше

Слова Божия. (Следует история об одном катехизаторе,

который, уйдя от жены к другой женщине, устыдился, что живет не

так, как учил, – и покинул и свою общинку, и приход. ОА потом долго

спрашивает присутствующих: в чем тут главная ошибка? Ответ: не в

поступке, а в том, что тот катехизатор не мог признать свою слабость

перед бывшими “учениками”). Такое обязательно появится и у нас.

На

этих занятиях, кроме информации, он передавал какое-то дыхание жизни,

свет, дух - или Дух. Вообще, он не слишком высоко ставил систематическое

богословие, смеялся над попыткой дать “школьное”, короткое определение

понятию Церковь, называл дефиниции и концепции богословов карточными

домиками...

Вот

что он там говорил о Святом Духе.

Об

этом Лице Святой Троицы почитать решительно нечего. Ну, может быть,

что-то у баптиста Каргеля. Можно сказать так, – весьма условно,

конечно, – Отец – источник всего, Сын – связь с нами, а Дух – Его

присутствие. Итак, мы можем сказать неофиту: Дух – это Его присутствие,

особая “ипостась” по-старому. “От Отца исходящего” – потому что

Отец как бы по ту сторону бытия, Дух – по эту... Filioque добавили,

чтобы не унижать Сына. Споры о том, как правильно “исходит Дух”,

бессмысленны. Данных о том, “как устроен Бог”, у нас нет. Если вы

найдете человека, который может объяснить, как и от кого исходит

Дух, приведите его ко мне... Просто, я хочу на него посмотреть...

“Нехорошо

человеку быть одному” - оА относил эти слова не только к мужу

и жене.

Много-много

лет я участвовал в общинке, которую не описываю тут, тем более,

что она еще не стала покойницей. Такую форму оА придумал сам (малый

формат соответствовал духу советского времени - больше 12 не собирайтесь),

а уже потом узнал, что подобное есть на Западе, - и возрадовался.

Как

и люди вокруг оА, общинки были очень разные. Иногда это был немножко

поиск, эксперимент - при сохранении трех базовых начал. Про одну

я много с ним советовался - все разговоры были конкретные, и в памяти

не осталось глобальных указаний. То есть факт: никакой попытки создать

единый Устав и тиражировать общинки (как то делается, скажем, у

о. Гергия Кочеткова) - не было. ОА старался посещать свои общинки

- хотя бы раз в год. Как-то сказал мне: “Когда Вы ведете собрание,

на каждом надо готовить что-нибудь неожиданное, сюрприз”.

А

однажды - начало уже перестройки - он послал меня на квартирную

молитвенную встречу пятидесятников: Я хочу, чтобы Вы посмотрели,

может быть, найдете что-нибудь ценное для общины. (Добавлю,

что в этот момент рядом стояла девушка, которая сказала: я тоже

хочу, а он: Да, но сначала Вам тогда надо сходить в костел, на

Малый Вузовский, в синагогу и в мечеть... - то есть шутливо

ее не пустил). А потом, слушая мой рассказ-отчет о том, что

я видел и чувствовал, сказал - скорее к моему удивлению: Да,

это было присутствие Святого Духа - там действительно собрались

духоносные люди.

Тут

стоит добавить, что он не придавал особого значения глоссолалии,

языкоговорению, весело обзывая этот феномен “дадаизмом”,

но считал, что пятидесятники - это вызов нашей духовной жизни, что

мы тоже должны ревновать о крещении Духом и что “все это, все

хорошее, что там есть, может быть и в нашей церкви”. Об этом

он написал, впрочем, свое известное “Открытое письмо...”. Он говорил,

что крещение Духом - обязательно для христианской жизни, но происходит

очень по-разному, не обязательно в такой-то день или час, не всегда

ощутимо и с громкими проявлениями. И что каждое наше “обращение

- и есть наша личная Пятидесятница. Наше благословение на служение”.

Еще

воспоминание, загадочное и потому хорошо запомнившееся. Группа катехизаторов

после встречи с оА (почти конец “курса”), где говорилось о Церкви,

пьют чай в церковном домике. Вдруг из своей комнатки выходит оА

с Библией в руках, останавливается на пороге, какое-то время озирает

собравшихся, надевает очки, открывает книгу и говорит: Вот что

я нашел в Писании. Это про нас. Хочу вам прочесть:

Знаю твои дела.

Вот, Я отворил пред тобою дверь,

и никто не может затворить ее;

ты немного имеешь силы (совсем, на деле, не имеем), -

далее,

как бы смутившись, приостановился, один стих проглотил, и читал

дальше:

и сохранил слово Мое,

и не отрекся имени Моего (это мы кое-как сделали)...

И как ты сохранил слово терпения Моего,

То и Я сохраню тебя от годины искушения,

Которая придет на всю вселенную,

чтобы испытать живущих на земле.

Се, гряду скоро;

Держи, что имеешь,

Дабы кто не восхитил венца твоего.

Побеждающего

сделаю столпом в храме Бога Моего (ну, это уже преувеличение. Какие уж там столпы?).

Кажется,

тут и остановился - точно не помню, - а может, и дочитал эти обещания

до конца. Но сцена, повторяю, запомнилась, поскольку совершенно

была не в стиле и просто вызвала удивление.

Друг

Жениха

Он

редко делился с нами трудностями, не то чтобы скрывал, но упоминал

мимоходом, как нечто малозначащее, шутливо. Посему обо многом можно

только догадываться - или не стоит и пытаться. Посему соответствующие

воспоминания очень зыбкие, неоднозначные, и не в духе отца Александра

их публиковать...

Кое-что,

тем не менее. Говорил он, что с раннего возраста осознанное служение

требовало многих ограничений. Говоря о режиме, сказал, что сам по

натуре - “сова” и лучше себя чувствует вечером, но приходится рано

ложиться и работать поутру. Говорил мне даже, что он по натуре человек

необщительный (?!), склонный к кабинетной жизни, мог бы стать

книжным червем, но “зная эти свои особенности, старался их преодолевать

и общался с людьми”. Даже сказал как-то, смеясь надо мной

и со мной, что всегда боится звонить по телефону, - ему кажется,

что не соединят, что не туда попадет...

Всерьез

говорил о дьяволе - изредка: как кого-нибудь крестит, так ждет неприятностей

- внешних или внутренних. Как-то рассказывал, что настолько его

затравили в Новой Деревне, преимущественно староста, что он всерьез

собрался уходить, проситься на новое место. И в туже ночь, как он

это решил, староста умирает. А чуть ли не на следующий день его

вызывают в ГБ - и начинаются новые испытания. Как закон сохранения

энергии.

Так

и вижу: стоит отец Александр на крыльце домика, на лицо набегает

черная туча. – Что с вами? – Скорблю о глупости человеческой.

Но

в целом трагическая сторона как жизни, так и смерти оА остается

закрытой.

Знаете,

Миша, для того, кто вверяет себя Богу, все окружающее, все события

становятся неслучайными, они все происходят как бы в поле Бога.

- Не помню, по какому поводу так он

сказал...

Так

часто он говорил в непонятных, страшных и непредсказуемых ситуациях:

На все воля Божия. Отмахиваясь от тревог, от нелепых, но

свойственных людям попыток предугадать все возможные варианты.

Одна

женщина допытывалась с докучной настойчивостью: “Отец, а как же

все-таки узнать, какова воля Божия о тебе?” Он: На самом деле,

все мы почти всегда знаем волю Божию о нас, знаем, чего хочет от

нас Бог. Когда мы говорим, что не знаем, чаще всего это самообман.

Идя

с одним человеком (передаю, стало быть, с чужих слов) он, поглядев

на лес, сказал: А знаете, о чем я сейчас мечтаю? Вот лес – так

пойти бы в него и идти-идти. И я мог бы идти не один день. Но –

невозможно, дела.

И

еще как-то мимоходом обронил примерно такие слова: Если бы Бог

в один прекрасный день сказал мне: “Оставь этот приход и иди куда-то

на новое место”, – я бы ушел без большого сожаления.

И

вот - ушел. Мне должно умаляться, а Ему расти. Он

любил Иоанна Крестителя. И похороны выпали на день Усекновения главы.

Приготовил встречу с Женихом тем, кому смог, и отошел, радуясь за

других. Он, в самом деле, удивительно мог радоваться чужим радостям

- больше тебя самого.

Однажды

разговор шел о первых днях после смерти, кто-то рассуждал о том,

как умерший оттуда смотрит на нас. Отец Александр произнес: Вообще-то,

думаю, что после смерти обычным людям не до того. Есть, наверное,

только две категории людей, которые после смерти – совсем по разным

причинам – остаются привязанными к земле. Это – преступник и святой.

А

вот, в качестве заключения, слова из Писания, слова Христа об Иоанне

Крестителе, звучащие во мне, когда я думаю об отце Александре:

Он был светильник, горящий и светящий;

А вы хотели малое время порадоваться при свете

его.

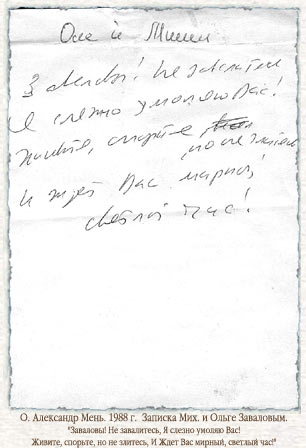

О. А. венчал Михаила Завалов и Ольгу Ерохину 4 октября 1981 г.,

в воскресенье, у них дома.

|