ВЕЛИЧАЙШИЙ ОТРАВИТЕЛЬ

На протяжение всей своей многотысячелетней истории медицина использовала яды для борьбы с болезнями. Лечебные свойства веществ, способных при других обстоятельствах успешно покончить не только с хворью, но и с ее носителем, были хорошо известны с незапамятных времен. Поэтому лучший врач сплошь и рядом оказывался идеальным убийцей.

Разумеется, в повседневной жизни огромное большинство смертей, лежащих на совести медицинской науки, объясняется прозаической врачебной ошибкой. Гений и злодейство, как справедливо отмечал герой “Моцарта и Сальери”, и впрямь трудно, если вообще возможно совместить. Настоящему мастеру вещи, чаще всего толкающие обывателя на преступление, покажутся совершенно обыденными и скучными. Поэтому немногие врачи-убийцы, чьи имена донесла до нас история, были, прежде всего, сомнительными авторитетами в своей профессиональной области. Они не только не пользовались успехом, но даже сплошь и рядом не могли толком заработать себе на жизнь. Неподражаемый доктор Менгеле прославился именно своими экспериментами на заключенных-евреях. Однако плоды его опытов оказались, в конечном счете, более чем скромными. Как врач этот борец за чистоту расы ничего из себя не представлял.

Каждая из великих культур внесла свою лепту в сокровищницу медицинской науки. Главную проблему здесь представляли заразные болезни. В других областях врачевания, как хирургия, эндокринология или психиатрия, процесс поиска сдерживался, по большей части, всякого рода предрассудками. Само лечение, как дико бы это ни звучало, с технической точки зрения почти неизменно оказывалось довольно простым. В такой таинственной области, как болезни обмена веществ, например, больших успехов достигла китайская медицина, еще недавно казавшаяся западным специалистам прямо-таки варварской. Эта наука, чем-то напоминающая теоретическую физику, процветала за счет непрестанно дополнявших друг друга концепций, имеющих к реальности не большее отношение, чем модели атома. Однако, эти теории на поверку оказывались достаточно плодотворными, чтобы исправно поддерживать практическое развитие врачебной техники. Почти не владея анатомией, ничего не зная о гормонах и прочих вещах, элементарных для нас, китайские лекари добивались превосходных результатов с помощью странных микстур, иголок и прижиганий. Они были вооружены изощренными моделями, по мнению европейской науки до сих пор ничем не подтверждаемыми, но уже признанными вполне эффективными.

В хирургии такая, казалось бы, сторонняя и третьестепенная вещь, как философия, произвела переворот, несравнимый по значимости даже с внедрением наркоза. Простой выход медицины из-под контроля религии позволил за какую-то пару сотен лет безмерно обогатить науку знаниями в области устройства нашего организма. Еще в XVII веке лучшие врачи руководствовались лишь слегка приглаженной античной моделью, освященной официальной церковью. А уже столетие спустя европейская хирургия догнала и начала уверенно перегонять, скажем, древнеегипетскую практику, прославленную операциями на головном мозге. Да и самих хирургов, что прежде прекрасно совмещали свои занятия с парикмахерским делом, и которых не пускали ни в одно врачебное собрание, начали, в общем, считать людьми. В наши дни все это кажется странноватым.

Если же говорить о том поистине уникальном вкладе, которым западная медицина обогатила мировую науку, то это, без сомнения - лечение инфекционных заболеваний. Видите ли, здесь простыми средствами вроде вскрытия трупов или натурфилософии было не обойтись. Требовались принципиально новые методы, доступные только высоким технологиям; а это уже - детище индустриальной революции; а она, в свою очередь, стала возможна лишь с появлением нового миросознания, возникшего в ходе религиозной реформации западного мира. Инфекционная терапия буквально ворвалась в мировую медицину, принеся почти в одночасье скорое избавление от страшнейших недугов, угрожавших нам с момента зарождения человечества и, в свою очередь, породив тьму новых, очень сложных проблем.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА

Человек, который определил развитие этой науки на век вперед, родился в Силезии, то есть в той части Польши, что тогда принадлежала Пруссии. Мальчику из небогатой еврейской семьи предстояло совершить фундаментальный переворот в нескольких областях медицины. Однако свою Нобелевскую премию 1908 года Пауль Эрлих получил “всего лишь” за работу над теорией иммунитета. В частности, он первым заинтересовался проблемой аутоиммуннизации организма. Это когда ваше тело перестает распознавать собственные клетки и принимает их за чужеродные. Довольно жуткая вещь, и вообще - интересная тема для размышлений. За два года до этого Эрлиху удалось существенно прояснить положение с атоксилом - синтетическим препаратом анилинмышьяковой кислоты, разработанным в 1859 году Антуаном Бешан.

Атоксилом (то есть, “неядовитым”) полученное вещество Бешан назвал из-за слабого отравляющего действия вещества в сравнении с оригинальными препаратами мышьяка. В полном соответствии с канонами старой медицины атоксил принято было использовать в качестве наружного средства для лечения некоторых кожных заболеваний. А Эрлих обнаружил ошибки в технологии синтеза атоксила и исправил их, сделав препарат много более перспективным для медицинских нужд. В частности, это помогло в лечении такого тропического паразитарного заболевания, как трипаносомоз, который все читатели старинных приключенческих романов прекрасно знают под именем “сонной болезни”, переносимой укусом знаменитой мухи цеце.

Это не было первым крупным успехом Эрлиха, который еще прежде, вместе со своим другом Эмилем Адольфом фон Берингом, разработал противодифтерийную сыворотку, спасшую жизни десяткам миллионов больных детей. До этого он много работал в Египте над проблемой эффективного лечения туберкулеза по поручению самого Роберта Коха, главного специалиста в этой области, руководившего тогда Берлинским институтом инфекционных заболеваний. Способы исследования микроорганизмов, примененные Эрлихом в этой работе, легли в основу методики, используемой и в наши дни. Незадолго до поездки в Египет Эрлих женился, и его возлюбленная, Хедвиг Пинкус, отправилась с мужем в Африку в качестве ассистента. Наш герой вообще много разъезжал, поскольку на родине обстоятельства не благоприятствовали нормальной работе.

В Германии уже тогда процветал жестокий антисемитизм. В какой-то степени его сдерживало железной рукой имперское правление, однако карьеру в медицине Паулю Эрлиху, как вполне официальному еврею, сделать было много труднее, чем его благополучным арийским сверстникам. В конце 20-х годов, уже после смерти ученого, Хедвиг учредила медицинскую премию его имени, просуществовавшую до прихода к власти нацистов. Тут уж стало не до премий. Да и в России ведь победителем дифтерита традиционно числится фон Беринг единолично; советская власть предпочитала Эрлиха упоминать пореже. В поздних переизданиях медицинской энциклопедии ему уделено очень мало места. Еще в середине восьмидесятых годов один знакомый майор медицинской службы из принципа возил с собой повсюду портрет нашего героя, вешал его в своих кабинетах и с удовольствием объяснял солдатам и офицерам, что перед ними - спаситель человечества, отец современной химиотерапии и иммунологии, создатель первого в истории антибиотика. Этот бунтарь с двумя высшими образованиями, потомственный кадровый военный, так и ушел в отставку майором, но портрета не снял.

Ни в коем случае нельзя утверждать, что фон Беринг присвоил себе разработки нашего героя. Вопрос о том, кому же все-таки причитается Нобелевская премия за дифтерийную сыворотку, изо всех сил пытались решить на всех уровнях германской государственной системы. Невозможно было определить в точности, кто именно из двоих сделал больше. Вернее, нежелательно было объявлять победителем ученого-еврея, а фон Беринг был не настолько прозорлив, чтобы попросту уступить. По совести говоря, его заслуги были совершенно очевидны. Эрлих же не счел для себя приемлемым делить одну премию на двоих только по политическим соображениям. Поэтому он устранился из соревнования.

ИММУНИТЕТ К КУЛЬТУРЕ

За год до того, как все-таки стать нобелевским лауреатом, наш герой отправил гневное письмо своему бессменному благодетелю и защитнику, товарищу министра здравоохранения Фридриху Альтхоффу, подводя итоги нескольких десятилетий непрерывной борьбы за существование в германских академических кругах. Типичный космополит, он угрожал правительству тем, что если политика общества по отношению к евреям и к нему, в частности, не изменится, вся работа может пойти насмарку. Только Америка, с которой Эрлих щедро делился результатами своих опытов, поддерживала ученого, как могла. Неудивительно, что именно там, куда, в конечном счете, бежали уцелевшие его родственники, научному наследию нашего героя предстояло расцвести и принести плоды. Триумфальное вступление Германии в Великую войну против всего мира было последней каплей в чаше терпения врача. Он умер в августе 1915 года от кровоизлияния в мозг, так и не став свидетелем ни краха германской империи, ни окончательного нравственного и политического поражения своей страны двумя десятилетиями позже.

На знаменитой семейной фотографии Эрлихов присутствуют многие, чьи судьбы неразрывно уже связаны с проблемой своеобразного отторжения обществом собственных клеток и губительными последствиями этого процесса. К примеру, шурином нашего героя был Макс фон Пинкус, один из признанных денди своего времени, лучший друг Герхардта Хауптмана, прославленного писателя и еще одного нобелевского лауреата. Когда в 1934 году Макс умер, Хауптман был единственным немцем, кому хватило смелости прийти на его похороны и сразу попасть в черный список нацистских штурмовиков. Эдмунд Ландау, великий математик, один из основоположников современной теории чисел, был вышвырнут из Геттингенского университета, где преподавал четверть века, в 1933 году и бежал за границу. Сама Хедвиг с детьми прошла тем же путем, эмигрировав сперва нелегально в нейтральную Швейцарию, затем в Британию, а уж оттуда перебравшись в Соединенные Штаты. Практически все члены семейства Эрлихов, не сумевшие вовремя унести ноги, погибли в Освенциме. Так больная Европа в бреду и судорогах лихорадочно защищалась от самое себя.

В голливудской постановке 1940 года Dr. Ehrlich’s Magic Bullet (“Волшебная пуля доктора Эрлиха”) главную роль играет Эдвард Джи Робинсон, актер, не понаслышке знакомый с обстоятельствами жизни и творчества нашего героя. Ему, румынскому еврею, а впоследствии - кинозвезде, самому едва удалось ускользнуть от нацистов. Картина стала хрестоматийной на Западе, но в России малоизвестна, так же, как и некоторые главы знаменитого романа Пола де Крюф “Охотники за микробами”, переведенного на русский язык с большими сокращениями. Эту книгу здесь, в основном, ругали за однобокую передачу истории создания антибиотиков, умалчивавшую о роли российских ученых в разработке отечественного пенницилина. При этом мало кто помнил, что многие из этих ученых по нескольку раз перебывали в сталинских лагерях, и что именно это обстоятельство стало главной причиной их культурной изоляции.

Об Эрлихе, который сделал возможной саму постановку вопроса, вовсе не принято было говорить в стране, озабоченной поисками и разоблачениями врачей-убийц с характерными именами, в напряженном ожидании сталинской версии “окончательного решения национального вопроса”. В блестящем романе Вениамина Каверина “Открытая книга” нет ни одного вымышленного героя. Их прототипы - вполне реальные люди, известнейшие специалисты, чей путь в науке проходил под знаменем и по стопам Пауля Эрлиха. Только фамилии их для благозвучия малость изменены - в действительности типичная семья русских интеллигентов, куда волею случая попадает главная героиня, была не такой уж русской. Хотя эти ученые стали прямыми последователями и наследниками, фактически учениками Эрлиха, о нем в романе - настоящей энциклопедии советской медицинской науки - даже не упоминается. Сделать это было тогда попросту невозможно.

ОТ САМОЗАРАЖЕНИЯ К САМООТРАВЛЕНИЮ

Когда в мае 1796 года английский врач, в прошлом - простой хирург Эдуард Дженнер изобрел вакцинацию, привив оспу крестьянскому мальчику, наибольшие трудности для внедрения этого метода в практику европейской науки возникли именно в связи с его теоретической базой. До Дженнера подобное успешно проделывали многие британские медики по способу, разработанному в начале XVIII века леди Мэри Уортли Монтэгю, а она, в свою очередь, пользовалась опытом африканских и китайских лекарей, действовавших на свой страх и риск. Дженнер знал, что прививка высушенных пораженных болезнью тканей здоровому человеку позволяет, в большинстве случаев, вызвать у того легкую форму заболевания, безопасную для жизни и сопровождающуюся формированием устойчивой сопротивляемости к последующему заражению. Пациенты становились маловосприимчивыми к заразе. Но знать - еще не значит понимать, а лишь понимание позволяет превратить интуитивные действия в опыты; а опыт, “сын ошибок трудных” - основа экспериментальной науки, где совершенное одиночками могут многократно повторить и проверить все.

Отчаянный Дженнер, которого, при всем уважении к нему, никак не назовешь гуманистом, предположил родственную связь между коровьей оспой, вызывающей у людей легкое недомогание, и оспой человеческой - одним из страшнейших заразных заболеваний. В ходе опыта он последовательно привил совершенно здоровому и не нуждавшемуся во врачебных услугах восьмилетнему Джеймсу Фиппсу сперва коровью, а затем - и самую настоящую черную оспу, смертность от которой в то время достигала сорока процентов. Догадка Дженнера оказалась верной - ребенок не только не умер (а вот был бы номер, если бы добрый доктор ошибся), но и приобрел искомый иммунитет. Кстати, учение об этом самом иммунитете еще только предстояло разработать. Четверть века ушла у Дженнера на то, чтобы доказать обществу и науке целесообразность своего метода. Для этого врач использовал такую простую вещь, как статистика. Ничего другого в его распоряжении не было. Медицина тех лет не располагала инфекционной теорией.

Полвека спустя французский химик Луи Пастер, вообще не имевший отношения к врачеванию, создал такую теорию, вооружившись последними достижениями современной ему техники. Символично, что Пастер, этот великий целитель и благодетель человечества, не был медиком. В медицинской науке, исчерпавшей в то время свои возможности в деле борьбы с заразой, ему ничто не могло быть полезным. Пастер не только был гением, он еще и имел возможность искать и находить опытные подтверждения своим догадкам, благодаря высоким технологиям. Любой мог отныне пройти тем же путем, руководствуясь уже не догадками, а совершенно точными знаниями. Стало ясно и то, что болезнь вызывают яды, производимые микробами в процессе их жизнедеятельности, и то, что в ослабленном виде эта отрава приводит к устойчивому привыканию организма, делая его невосприимчивым к тому же яду даже в его смертельной концентрации, и то, как и до какой именно степени следует ослаблять яд, чтобы он стал лекарством. А не относится ли это правило вообще ко всем ядам?

Античный правитель Митридат, боявшийся покушений, годами приучал себя к небольшим дозам известных в то время отрав, чтобы закалить свое тело. Эта практика была хорошо известна и в древности, и потом. С другой стороны, интерес традиционной науки к отравляющим веществам далеко не исчерпывался преступными целями. Давно было замечено, что большинство ядов могут оказывать выраженное целительное действие, ослабляя или убивая болезнь. Однако практика их использования не могла в полной мере развиться из-за опасности перегнуть палку и, вместе с болезнью, отправить на тот свет самого пациента. Лечение инфекционных заболеваний с помощью ядов западная медицина с удовольствием бы признала диким, варварским пережитком далекого прошлого, недостойным более оставаться в арсенале врачебных средств. Признала бы, если бы могла. Поскольку других, более эффективных и, уж конечно, много более безопасных способов бороться со множеством заразных болезней у нее, попросту, не было.

К ужасу ученых, новые методы исследования, ставшие доступными в конце XIX века, вполне подтверждали действенность применения ядов для борьбы с болезнями. Не всякую заразу можно привить. Некоторые прививки и сегодня считаются делом достаточно рискованным, чтобы идти на него лишь по прямым показаниям. Никто не прививает чуму, бешенство или столбняк совершенно здоровым людям, в огромном большинстве случаев. Не разработана эта методика для холеры, туберкулеза (знаменитая БЦЖ не должна вас вводить в заблуждение, эффективность ее очень низка) или, к примеру, сифилиса.

ИГРА СО СМЕРТЬЮ

В последнем случае медицина вообще столкнулась с проблемой мирового масштаба. Еще в глубокой древности врачи довольно эффективно лечили сифилис на ранних стадиях болезни, используя препараты ртути и мышьяка. Здесь опыт всех без исключения культур был практически идентичным. Эти яды позволяли добиться полного выздоровления примерно в половине случаев и, по меньшей мере, успешно предотвращали развитие заболевания. А именно этого самого развития следовало в первую очередь избегать. Сифилис - это смертельная болезнь, поражающая весь организм и приводящая к ужасным уродствам, слабоумию и мучительной гибели. Хуже всего, что она великолепно передается по наследству. И ни в чем не повинные дети, которые, может быть, вырастают в людей исключительной нравственной чистоты, далеких от каких то ни было случайных связей и прочего, оказываются безнадежно больны. И случилось так, что в Европе начала XX столетия чуть не каждый пятый ребенок рождался уже носителем сифилиса. И, в свою очередь, был готов передать это проклятие своим, еще нерожденным и незачатым детям. Если доживал.

В наши дни, когда телевидение, радио и печать так озабочены возможной эпидемией СПИДа, почти никто и не помнит о том, что сто лет назад западный мир стоял у черты вымирания. Сифилис из венерической болезни превратился в главную угрозу существованию цивилизации. Беда в том, что у зараженных детей заболевание сразу было системным. На этой стадии от него не могли помочь древние способы лечения. Такое количество яда, что могло бы подавить болезнь, наверняка убило бы ребенка. Требовались совершенно новые средства, которые могла предоставить только новейшая медицинская наука.

В Средние Века врачи довольно успешно излечивали сифилис на начальной стадии. Эффект достигался применением мазей и примочек с высоким содержанием препаратов мышьяка и ртути, чья ядовитость была очевидна для медицины с древних времен. Мышьяк в лекарствах составлял лишь небольшую часть; остальные компоненты были призваны механически связать его частицы и, по возможности, не допустить попадание яда в организм и его накопление. Так называемые первичные язвы, возникавшие в местах проникновения инфекции, излечивались хорошо. Грамотные и осторожные люди, обращавшиеся к врачам в этой фазе болезни, могли надеяться на полное выздоровление. Много ли осторожных и грамотных среди сифилитиков?

На второй стадии заболевания требовалась куда более жестокая терапия. Пациентов практически травили до полного изнеможения, и в этом соревновании между могучей природой и одним из наиболее эффективных металлических ядов побеждала сильнейшая сторона. Поэтому такое лечение врачи отваживались применять только в тех случаях, когда к ним обращались молодые, сильные, полные энергии и желания выжить больные. Остальные не выдержали бы пытки отравой. На третьей стадии сифилиса помочь не могли уже никакие усилия. Пациентов пришлось бы буквально мариновать в мышьяке. Каждый известный медик разрабатывал собственные, часто тайные способы изготовления мышьяковистых препаратов и поддерживающей терапии, вступая в опасное соревнование с двумя ядами - биологическим и химическим - в борьбе за жизнь.

Интерес Эрлиха именно к синтетическим препаратам мышьяка, сотни лет бывшего единственным и смертельно опасным союзником больных сифилисом в их борьбе за жизнь, подстегнули его работы с уже упоминавшимся атоксилом. “Неядовитый” француз на практике оказывался немногим лучше своих природных аналогов. Однако нашему герою удалось добиться успеха путем, так сказать, ретроспекции. Он разобрал произведение Антуана Бешан на составные части и теперь, через полвека после его создания, вооружившись новыми технологиями, выделил из атоксила его главную лечебную составляющую - арсфенамин. Это сделал, следуя точным предсказаниям своего начальника, сотрудник лаборатории Эрлиха японец Хата Сахатиро. Честь создания препарата, таким образом, принадлежит ему, но двигался Хата в направлении, скрупулезно определявшемся Эрлихом и сам признавал, что был, в данном случае, “руками своего учителя”.

Препарат прославился под коммерческим названием “Сальварсан” или “606”. Это была шестьсот шестая попытка лаборатории Эрлиха, и она оказалась удачной. Новое лекарство не просто приносило облегчение, как его много более ядовитые предшественники. Оно убивало болезнь на любой стадии вместе с ее возбудителем. Причем, поскольку наиболее смертоносными формами сифилиса являются системные, поздние поражения организма (на самом деле это - очень упрощенное описание), сальварсан именно действовал системно, а не местным образом, как старые лекарства на основе мышьяка. Прежде врачи не могли себе такого позволить. Пропитанный, образно говоря, мышьяком пациент умер бы от яда задолго до полного излечения. Сальварсан же был достаточно безопасен, чтобы воздействовать на болезнь, проникая во все области организма, на всех уровнях. Он изменял естественную для микроба среду обитания, делая ее губительной. Сам по себе “шестьсот шестой” был безвреден для микроорганизма. Только в теле пациента препарат словно преображался, переходя в активное состояние и убивая. Арсфенамин был способен прицельно уничтожать сифилис даже в нервной и костной ткани. Это был первый антибиотик, известный человечеству.

ВОЛШЕБНАЯ ПУЛЯ

Впервые Эрлих использовал это словосочетание в одной из лекций, прочитанных им для Королевского института общественного здоровья в Лондоне в 1908 году. В своих поисках безопасного для организма яда он руководствовался собственной теорией “побочных связей” (у нас это словосочетание звучит как теория боковых цепей), предшественницей современной концепции рецепторов, с учетом которой сегодня разработаны десятки тысяч медикаментов узкого спектра действия. Эрлих предположил, что яды, выделяемые, к примеру, различными болезнетворными для человека микробами, при взаимодействии с клеткой человеческого организма связываются на ее поверхности какими-то побочными веществами, естественными противоядиями, вырабатываемыми самой клеткой.

При этом происходят химические реакции, в ходе которых эти противоядия образуют так называемые антитела, отрывающиеся от поверхности клеток и путешествующие потом по всему организму. Антитела чем-то напоминают самообучающиеся структуры; в своем дальнейшем странствии они распознают и продолжают связывать и уничтожать частицы яда, в ответ на действие которого они были выработаны клеткой. Эти антитела Эрлих назвал “волшебными пулями”, отведя клетке роль “волшебного стрелка”; поэтический образ родился под действием оперы Вебера “Вольный стрелок”. Так, или примерно так можно вкратце изложить знаменитую теорию антител - первую известную науке концепцию иммунитета.

Здесь Эрлиху помогла его давняя работа по изучению туберкулезной палочки под руководством Коха. Тогда он нашел химическое вещество, избирательно реагирующее с этим микробом и окрашивающее его ткани в определенный цвет, делая палочку хорошо видимой в микроскоп. Таким образом стало возможным почти безошибочно отличать возбудитель туберкулеза от очень на него похожих, но безвредных микробов, которые под воздействием предложенного нашим героем химиката не окрашивались. Теперь Эрлих предлагал медицине сосредоточить усилия на поисках ядов, столь же избирательно действующих на определенные микроорганизмы, как и краска. Такие лекарства убивали бы только болезнь, практически не воздействуя на больного. Ведь они бы “умели распознавать” микроба, как бы тот ни маскировался, а все остальное их бы “не интересовало”. Эрлих не только первым заговорил об иммунитете языком науки. Он еще и предложил ей построить борьбу с болезнями на тех же принципах, на каких основаны защитные методы самого организма.

Теоретически наука того времени - химия и медицина - достигла уже уровня, минимально достаточного для создания таких пилюль. Влияние препаратов стало возможным более или менее точно отслеживать; врач больше не работал вслепую. В распоряжении нашего героя оказался хороший набор инструментов и технических навыков. А еще на стороне Эрлиха была блистательная двухсотлетняя традиция западной медицины, превратившая лекаря в ученого-энциклопедиста широкого профиля, искушенного практика и знатока своего дела. Однако уровень притязаний нашего героя был все же значительно выше этого вполне достойного, но и вполне среднего уровня подготовки тогдашних специалистов. Потребовалось более двадцати лет на то, чтобы наука осмыслила предложение Эрлиха. Список антибиотиков, открытый сальварсаном, пополнялся довольно вяло. В основном, поначалу это были уже более-менее известные человечеству яды вроде серы, издавна используемой для борьбы с заразой. Препараты на ее основе, сульфонамиды, широко использовались для борьбы с раневыми инфекциями в годы второй мировой войны.

Первый сульфонамид был разработан знаменитой германской фармацевтической компанией Bayer AG в начале тридцатых годов. Сульфонамиды (та самая “сульфа” или “сульфур”, которой солдаты щедро посыпали раны своим товарищам прямо в окопах) спасли бессчетное число жизней. Это были яды, препятствующие размножению бактерий, так называемые бактериостатики. Пенициллин, случайно открытый в 1928 году шотландцем сэром Александром Флемингом, обладал, напротив, убийственным, или бактерицидным действием, разрушая защитные оболочки микробов. Запоздалое явление пенициллина на мировой сцене, бывшей тогда сплошным полем боя, объясняется тем, что его коммерческим производством долго никто не занимался. Только в 1939 году австралийский микробиолог барон Хауард Флори доказал медицинскую эффективность пенициллина. Первые уличные рекламы сообщали о новом средстве, излечивающем гоноррею за четыре часа. Только несколько лет спустя стало ясно, что пенициллин излечивает десятки заболеваний, прежде считавшихся смертельно опасными.

Все эти, да и все последующие достижения медицины стали возможными лишь благодаря Паулю Эрлиху, чья личность казалась несимпатичной и малоинтересной его соотечественникам. Открытия Эрлиха и, главным образом, те гениальные выводы, которые он умел делать из этих открытий, произвели в науке переворот. Однако самому ученому, которого мы сегодня по праву можем назвать настоящим убийцей болезней и самым утонченным из отравителей, повезло куда меньше, чем сотням миллионов людей, обязанных ему жизнью. Может быть, не лишним для них будет наконец узнать, что же он все-таки открыл.

ДЯДЮШКИН СОН

Рождество, которое мы, люди доброй воли, празднуем вот уже скоро две тысячи лет - это не только главная сбывшаяся мечта детей Бога. Это - момент, когда сбываются вообще все мечты, достойные так называться. Ничего в этом нет особенного, поскольку само Рождество не просто произошло когда-то две тысячи лет назад. Это - точка вне времени, откуда священная история нашей собственной жизни разворачивается сразу в обе стороны. Поэтому наши мечты ничуть не бледнеют, и не выцветают в рождественском свете, а становятся даже ярче, обретая право на вечную жизнь.

Все мы знаем, что мечтать - не вредно, но очень редко задумываемся о том, что правда жизни, заключенная в этой пословице, поистине сенсационна. В древности только мудрейшие из мудрецов позволяли себе защищать мечту перед лицом суровой жизненной правды. Христианство такую правду навсегда опрокинуло туда, где ей место (то есть, в такое место, которое вовсе не уготовано людям). Однако, и в наши дни далеко не каждое мыслящее существо, и, тем более, не каждый народ может позволить себе утверждать реальность мечты. Самые возвышенные вещи, на взгляд умудренного плоским житейским опытом циника, выглядят очень непритязательно, чтобы не сказать больше. В узких кругах ограниченных людей стало даже модным смешивать эти вещи с грязью. Вот один тонкий мыслитель лет сто назад назвал патриотизм последним прибежищем негодяев. А другой, еще более утонченный, остроумно ему возразил: почему же последнее? Патриотизм - первое прибежище негодяев. И, как посмотришь вокруг себя, почесав репу, почти поверишь, что примерно так и выходит.

Вообще-то, патриотизм - одна из старейших наших с вами традиций, едва ли не основание западной культуры, наряду с религией и человеческим достоинством. “Сладко и прекрасно умереть за отечество”, читаем мы со словарем латинские строки, созданные в то время, когда благородным римлянам об этом самом отечестве в его идеальной форме оставалось уже только мечтать.

Принято разделять два плана нашего бытия. В историческом плане западной римской империи наследовала восточная, где тоже было все не просто; были потом и Третий Рим, и Третий Рейх. История, вообще - невеселая штука.

В духовном плане нашей священной истории, где ничто на земле не проходит бесследно, отечеству Вечного Города наследовала маленькая островная провинция, сперва отделившая себя стеной права и разума от древнего варварства, а после и подарившая человечеству такие штуки, как Великая хартия вольностей, неприкосновенность личности, свобода совести, двухпалатный парламент и индустриальная революция.

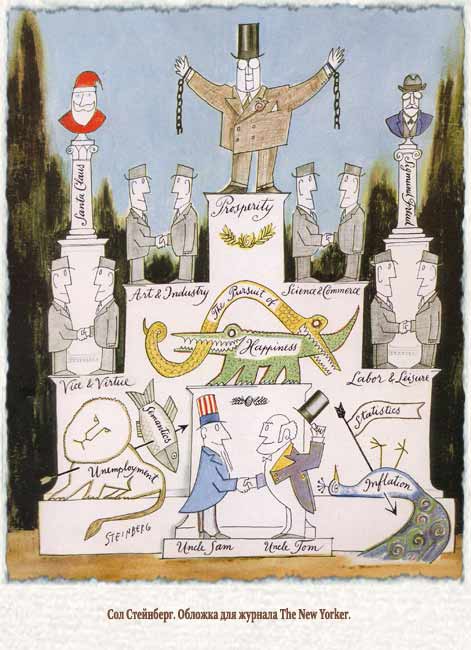

Ее преемницей, в свою очередь, стала страна очень юная и очень большая, и тамошние патриоты сразу взяли быка за рога, придав современный смысл таким избитым и уже, казалось бы, совсем опорочившим себя терминам, как республика и демократия. Их молитвами и трудами, не всегда даже праведными, слово “мечта” обновилось тоже, обретя неожиданное дополнение “американская”. Вот об американской мечте, как одновременно и традиционной, и оригинальной, весьма обнадеживающей разновидности патриотизма, мы поговорим. Поскольку в глаза бросается, и не только возвышенна, но и трогательна, и довольно забавна, а другой, более симпатичной, которая бы хоть как-то работала, у нас сейчас, вроде, и нет. Все прочие патриотические модели, и западные, и восточные, только проходят стадию опыта, и еще неизвестно, как там у них пойдет, а американская мечта - вот она, со всеми ее взлетами и провалами, и все патриоты, как на ладони. Посмотрим, какую такую мечту они имеют в виду, и попробуем сами принять участие в этом опыте, без гнева и пристрастия. Может быть весело.

ПАТРИОТЫ

Первое упоминание об американской мечте мы находим довольно поздно, в трактате “Эпическая Америка” историка и литератора Джеймса Т. Адамса, где-то в середине XX века. Оно сводится вкратце к такому общественному устройству, когда правят не деньги, и не происхождение, а личные добродетели, и все-все люди без различия пола, возраста и цвета кожи обретают возможность жить так, как они хотят в свои самые лучшие минуты, безгранично реализуя свои возможности. В более официальном варианте, речь идет о вере в свободу всех граждан и просто жителей Соединенных Штатов Америки ставить перед собой какие угодно цели и достигать их упорным трудом по своему выбору.

Итак, мы говорим о вере, что неудивительно, поскольку основаны наши рассуждения на достоинстве личности, а это - религиозная категория, она не может быть доказана с помощью логики и, следовательно, как раз и является предметом веры. Эта вера должна быть подтверждена на бытовом уровне банальным гражданским правом, и, стало быть, мы изящным рондо возвращаемся к самым истокам правосознания, которое, на взгляд его первооткрывателей-римлян, именно было религиозным. То есть, права человека считались божественными.

Стоит напомнить, что этика вообще нигде не основывалась на жалости. Это только очень наивные простаки думают, что мучить людей нельзя потому, что им от этого плохо. На самом деле при этом страдает наше достоинство, а его оскорблять нельзя, поскольку оно священно. В каждом мыслящем существе есть частица божественного и, в сущности, все люди - такие же боги, как, скажем, домашний очаг, ворота или, тем более, статуя в храме. Поэтому, оскорбление человеческого достоинства является святотатством. Так полагали римляне.

Евреи, в свою очередь, подходили к проблеме с другого конца. Они считали, что некоторые вполне себе обыкновенные и даже, порой, приятные поступки вроде убийства, прелюбодеяния и лжесвидетельства, отвратительны лично Богу в силу каких-то не вполне понятных нам свойств Его бытия. Поэтому в присутствии Бога ничего такого делать нельзя, а хорошие люди предстоят перед Богом в каждое мгновение своей жизни. То есть, куда бы мы ни взглянули, всюду окажется, что нравственные законы имеют религиозное основание. Древним эта довольно простая истина была хорошо известна; потом она несколько подзабылась; ее нам напомнил Бог - тоже очень простым способом (став Человеком); и вот эта система ценностей утверждала в борьбе свое право на жизнь, пока не была провозглашена в США опять-таки простым языком гражданских законов.

Такая простота обходится американцам довольно дорого. Томас Джефферсон, один из создателей Конституции США, ученый, поэт, философ, художник и архитектор, произнес в свое время известные слова о древе свободы, чьи корни просто-таки должны время от времени омываться кровью патриотов. Этих самых патриотов как только ни звали их современники, друзья и враги. Сами они подчас не могли разобраться в том, кто же они такие: американцы, революционеры, конгрессмены (прежде это понятие значило совсем не то, что теперь), или даже мятежники. Еще до войны существовала политическая партия Американских Патриотов, противопоставлявшая себя партии Двора (имелись в виду сторонники британской короны). Это были партии в старом смысле слова, то есть, определенным образом настроенные группы влиятельных граждан. С другой стороны, были политические мыслители-республиканцы, вроде того же Джефферсона или Томаса Пэйна - теоретики общественного устройства. Были и попросту великие гуманисты, действовавшие без определенной платформы, на основании только нравственного чутья и блестящего знания законов.

Даже по одному этому можно понять, что патриотические идеалы отличались изрядным разнообразием. Главный герой (там есть еще и главная героиня; в ней-то и все дело) умнейшего телесериала Bones, бесхитростный агент FBI, в минуту тоскливой откровенности признается, что живи он в те дальние-дальние годы прискорбного Бостонского чаепития, он бы немедленно навел порядок, выловил из воды весь чай, восстановил бы законность, и сегодня все были бы вместе: и американцы, и англичане - как одна большая семья. А ведь это говорит самый настоящий патриот старой закалки. Примерно ту же грустную думу думал и будущий второй президент США Джон Адамс, когда с риском для карьеры и даже жизни защищал взвод британских солдат, открывших огонь по толпе в результате явной провокации. Этим прискорбным событием и начался мятеж. Адвокат Адамс своих подзащитных безоговорочно оправдал, но принять высокий пост из рук королевских чиновников отказался, а, напротив, приступил к написанию Конституции на пару с Джефферсоном.

ЯНКИ ДУДЛ

Наконец, бытовал среди патриотов и характерный тип “хорошего парня” без определенных убеждений, которому просто не нравилось, что правила жизни диктует ему заокеанский дядька. Этот чувак немедленно стал мишенью британских острот, получив злобную кличку Yankee Doodle, то бишь, “американского придурка”, который воображает себя настоящим денди, прицепив к своей убогой шляпе перо. Неожиданно прозвище оказалось настолько удачным, что пришлось по сердцу самому обладателю. Янки Дудл стал первым символом грядущей американской мечты, наравне с изначально идеологически нейтральной Колумбией - женской персонификацией Америки, которая обрела фригийский колпак наподобие своей французской сестрички, взяла в руку факел Свободы, а подмышку - Конституцию США, и теперь красуется на рейде Большого Яблока в качестве нового чуда света.

К этому-то янки, наместнику божественной Свободы на земле, обращается с настоящей молитвой герой общеизвестной песни, повествующей о том, как весело было в лагере, где собрались крутейшие парни, и сам генерал Вашингтон, и другие хорошие ребята - все, как на подбор, молодцы; а потом большие пушки начали стрелять, стало совершенно невыносимо, и вот этот незадачливый персонаж со всех ног бросился бежать домой, и там заперся в мамашиной спальне. И теперь наш бедняга просит янки Дудла помочь ему, и научить петь и плясать, и не теряться с подружками. Выходит так, что неспособность “сладко и прекрасно умереть за отечество” оборачивается на практике и простой человеческой, и даже мужской несостоятельностью.

При том, что в войне принимала участие ничтожная социальная группа - действительно, рыцари и мученики идеи. Огромное большинство населения американских колоний, вполне способное держать оружие, этой возможности счастливо избежало, причем, зачастую, по самым высоким и благородным соображениям. Многие вовсе не были уверены в правоте дела патриотов. Потому и злой юмор песни про янки Дудла оборачивается, в конечном счете, безобидной насмешкой над самими собой. Никакого деления будущих американских граждан на друзей и врагов народа, революционеров и контрреволюционеров, после победы не последовало. Воевал, кто хотел.

И эта хорошая традиция, в общем, поддерживалась большую часть времени естественным путем, поскольку, благодаря умелой политике, Соединенным Штатам удалось избежать больших войн на своей территории. И даже когда такая угроза возникла в сороковых годах XX века, и тут каким-то образом удалось обойтись добровольцами. Только в самом конце войны состоялся непривычный народу призыв, и он имел очень неудовлетворительные результаты. Качество призванных новобранцев в сравнении с контрактниками, а это сравнение в военное время напрашивалось, оставляло желать лучшего. Но тогда Америка не успела разобраться в вопросе, и уже война во Вьетнаме расставила все по местам. Окончательный выбор был сделан в сторону профессиональной армии, армии патриотов, какой видел ее Джефферсон. Стало совершенно ясно, что один такой американский герой, принимающий личную ответственность за судьбу страны, стоит десятка, а то и сотни случайных людей, против их воли выхваченных из повседневной жизни.

Всеобщая воинская повинность, как и рабство, оказалась несовместима с американской мечтой. Жестокие слова Томаса Джефферсона о крови патриотов, как и грубые окрики сержантов в американской учебке, оправданы превращением воинской службы из привычной разновидности рабства в одну из гражданских свобод. Этим своеобразным правом умереть за отечество вы можете пользоваться по своему выбору, что, собственно и отличает солдата от дружественных гражданских лиц - тоже, все как один, на своих местах. Это - ответ на вопрос об отличии солдат от рабов. Они отличаются от рабов тем же, что и токари, и пекари.

В деспотическом, тоталитарном обществе рабами являются все и всегда, какие бы тряпки они на себя не пялили. Такое общество беззастенчиво эксплуатирует ваши пороки. Чем хуже вы будете, кем бы вы ни были, тем лучше для ваших тиранов, тем проще им удержаться у власти. Именно в этой ставке на поражение - тайна естественной слабости деспотии. Добившись успеха, она неминуемо должна пасть, поскольку созданное ей общество окажется уже вовсе нежизнеспособным. Следовательно, в этом случае не приходится говорить о солдатах. Перед нами - рабы, которым даже нельзя и вменить правовую ответственность за совершенные действия, поскольку рабы, в принципе, неподсудны. Поэтому участь их, в отличие от политиков и генералов, фигурирующих на красивых судебных процессах, самая незавидная. Их просто стирают с лица земли.

В свободном обществе свободно востребованы все ваши добродетели; и самым мирным, и самым грозным найдется достойное место. Становясь солдатом, вы так же точно сами себя ограничиваете в правах для процветания общества, как делают это художники и поэты, сдерживающие свою волю к самовыражению, пока она не переросла в нечистую страсть, учителя и врачи, совершающие подвиги повседневности на своих незаметных постах, ученые и конструкторы, возлагающие на себя нравственную ответственность за плоды своих рук и ума, фермеры и рабочие, просто хорошо делающие свое дело там, где могли бы и поменьше стараться. В конечном счете, выбор жизненного пути определяется не постановлениями властей, но и не божественной волей, а, попросту, очаровательными особенностями наших характеров.

Более интересен другой привычный вопрос об отличии солдата от палача. Тот и другой привыкли держать оружие (хотя, в случае с палачом, принято, все-таки, говорить об орудиях казни). Тот и другой физически развиты; обоим, в общем, приходится работать с людьми. Разница между ними в том, что солдат выступает как представитель общества защищающегося, палач - общества мстящего. В отличие от палача, солдату предстоит иметь дело с вооруженным противником. Как бы ни обстояли дела в целом на фронте, шансы этих двоих, в принципе, равны. Как мы уже знаем, в свободном, правовом обществе на войну идут добровольно. И лучше всего выразился по этому поводу один американский десантник во Франции, который, на вопрос репортера о том, почему он пришел сюда, ответил, что сделал это затем, чтобы другие могли и вовсе не приходить. Поскольку лучше, если убьют его, а не кого-то еще.

ЗВЕЗДЫ И ПОЛОСЫ

Всякий патриотизм, даже самый свободный и ненавязчивый, нуждается в символах. Одним из таких привычных символов является флаг, и потому нет ничего удивительного в особом почтении, которое американские патриоты испытывают к этому куску ткани. Они гордо поднимают его на лужайке перед домом каждое утро, и для этого им не требуются особые разрешения какого-то там правительства. Больше того, в минуты глубоких сомнений в праве патриотизма на существование, они этот флаг могут, между прочим, и сжечь, хотя вот это уже считается федеральным преступлением и глубоко осуждается менее радикально настроенными соседями. Правда, самое большее, чем на практике угрожает вам такой беззаконный акт - пара месяцев общественных работ с метлой в парке по будним дням, или на кухне в доме для престарелых. Поскольку ваше право выразить свои чувства подобным образом гарантирует первая поправка к Конституции США. Это надо очень уж извернуться, чтобы торжественно сесть в тюрьму за сожжение своего американского флага. Многие телекомпании заплатят вам более чем приличные деньги за связный рассказ о том, как дошли вы до жизни такой, и какие из этого следуют выводы.

На раннем американском флаге, использовавшемся самим Джорджем Вашингтоном в Войне за Независимость, вы вообще не найдете никаких звезд - одни красные и белые полосы. Синего цвета там было ровно столько, сколько положено привычному британскому флагу. Да и все в целом почти точно повторяло флаг Британской Западно-индийской Компании, просуществовавшей, кстати, аж до 1801 года. Этот флаг, с его тринадцатью, по числу первых штатов, красными и белыми полосами, называют еще “Сыны Свободы”, по имени политической организации, которой он принадлежал. Красные полосы, по слову Вашингтона, символизируют родную Британию, белые - Свободу, которая превыше родины и отделяет от нее американцев. То есть, Война за Независимость - это война не против Британии, а против империи, за право самим выстраивать свою жизнь, и ради этого права приходится порой жертвовать родиной.

Ничего в этом нет такого. Один римский политик тонко подметил, что отечество - привилегия свободного человека и гражданина; у раба есть только родина. Вот это самое отечество - не место на карте и не картинка в твоем букваре, а такое особое состояние общества, когда никто не вправе помешать нам наследовать образ жизни наших отцов и по-своему его продолжать - важнейший аспект американской мечты, о котором мы еще поговорим.

Место привычных нам звезд первоначально занимала змея - библейский символ мудрости, использованный еще Бенджамином Франклином в знаменитой карикатуре “Объединяйся, или умирай”, изображающей рассеченную на тринадцать частей змею - британские колонии в Северной Америке. Эта самая змея, уже живая и здоровая, на фоне красных и белых полос, и ныне красуется на военно-морском флаге США под девизом Don’t Tread On Me. Так и хочется перевести его “Не лезь ко мне” в духе дублированных по-русски голливудских боевиков, но нельзя. На самом деле, девиз означает “Не наступай на меня”, что, согласитесь, куда смиренней, и смахивает не на угрозу, а, скорее, на предостережение. Дьявол в деталях; вот, почему полезно знать языки, и вот, чем отличается настоящий американский патриотизм в его боевом варианте от образа, рождающегося порой в головах молодых и горячих поклонников атлантизма. В библейской поэтике крылатые змеи - это, как раз, и есть хорошо нам знакомые хотя бы и по стихотворению Пушкина серафим, то есть “жалящие”, “сожигающие”, поскольку они - орудия божественной справедливости, истребляющие все неправедное. Один еврейский учитель и, может быть, автор главного стихотворения в истории человечества, так прямо и сказал, что, ежели он когда-нибудь забудет свой золотой Иерусалим, пусть это имя прожжет ему уста, как поцелуй змеи. То есть, змея на флаге являет нам древний образ патриотизма.

По распространенной легенде, первый “истинный” флаг Соединенных Штатов с белыми звездами, расположенными кругом на синем фоне, вышила своими руками Элизабет (Бетси) Росс в подарок Вашингтону, которого знала лично. Они, и впрямь, были знакомы, и все прочее надо бы назвать не легендой, а, скорее, “устной историей”, которая в наши дни обретает признание как вполне законная ветвь исторической науки. Бетси Росс принадлежала к церковной общине квакеров - пожалуй, самых миролюбивых и непритязательных христиан, известных человечеству. Свое название они получили от слова quake (дрожь, трепет, англ.), поскольку считали, что молиться надо в молчании, и даже одно только слово “Бог” должно заставлять сердца трепетать; поэтому настоящую веру не стоит выставлять напоказ.

Квакеры - совершенные, полные пацифисты. Глубоко символично, что кровопролитная американская революция была, тем не менее, духовно поддержана такими людьми, предпочитавшими в личной жизни идти на мученическую смерть, но не поднимать рук на других, поскольку насилие унижает человеческое достоинство, имеющее божественную природу. Империализм и тирания тоже унижают человеческое достоинство, поэтому беззлобные квакеры-миротворцы приняли сторону бунтовщиков в борьбе против формально законной системы государственного управления.

Когда генерал Вашингтон увидел звезды на флаге Бетси, он сразу же предпочел их змее, объяснив это тем, что мудрость милосердия, сияющая нам в самое темное время, выше мудрости воздаяния, как Истина вообще выше правды, то есть, справедливости. Поэтому некоторые законы Соединенных Штатов Америки восходят от частностей к общему с непривычным размахом, не размениваясь на мелочи. К примеру, раб, падший до этого состояния по несовершенству гражданских законов своей родины, становится свободным, только ступив на американскую землю. Эту истину, очень смелую по тем временам, предстояло на практике еще доказать, на что и ушла сотня лет, но сам Джордж Вашингтон ждать не стал и отпустил на свободу своих черных рабов, которые, кстати, очень любили его и не слишком-то тяготились рабством. Однако, оно унижало их человеческое достоинство, и, кстати, достоинство Вашингтона, о чем также не следует забывать.

ГЕРОЙ И СВЯТОША ПЕРВЫХ ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ

Брат (или братец) Джонатан, суховатый, гладковыбритый субъект с несколько чересчур серьезным, даже постным выражением лица, обычно изображался одетым в длинную армейскую куртку. Это - традиционный символ постоянной готовности к борьбе за свободу. Такое состояние души хорошо нам знакомо по пионерским салютам. Юные пионеры на призыв быть готовыми отвечали: “Всегда готовы!”, вскидывая правую руку в приветственном жесте, почти без изменений дошедшем до нас из Древнего Рима. Они присвоили себе ритуалы знаменитых бойскаутов, а уж это почтенное молодежное движение, хотя и расцвело в Великобритании, зародилось именно в США. Впрочем, само слово “пионер” пришло в наш обиход тоже с Дикого Запада. Сотни тысяч готовых на все переселенцев, возделывавших эту негостеприимную землю два века, называли себя именно так. “Пионер” - слово старофранцузское, и означало некогда пешего солдата саперных войск, прокладывавшего дороги для армии.

Во времена брата Джонатана освоение западных штатов только начиналось; главные завоевания молодой американской демократии предстояли еще на полях сражений. Бывшие частные лица, влекомые исключительным чувством долга и свободолюбием, доходящим порой до абсурда, по своей воле делали то самое, на что в цивилизованном Старом Свете их сверстники шли лишь по крайней необходимости, сдуру или за деньги. Они надевали длинные армейские куртки, треугольные “официальные” шляпы, усваивали сложные ритуалы воинской субординации, которые воспроизводили пока без особого блеска, но с искренним старанием, и из былых торговцев, скотопромышленников, плантаторов и адвокатов превращались в военных.

По меньшей мере, каждый третий из этих почтенных людей в мирное время занимал какой-нибудь пост в своем церковном приходе, а, значит, был не только привычен к библейской цветистой простоте, но и сам, то и дело, путал приказы с проповедями. Отсюда и возвышенное, кислое выражение лица, приводившее культурных британцев в настоящее бешенство. Вчерашний доморощенный щеголь из штатского белоручки, потешавшего бывалых королевских “лобстеров”, на глазах превращался в какую-то дикую помесь священника с офицером, наглого ханжу в плохо сидящем мундире, возомнившего себя достойным противником несравненной британской армии.

Джордж Вашингтон, самый настоящий бригадный генерал, со своими шестью футами и тремя с половиной дюймами роста, которому пышная шапка волос отлично заменяла парик, обращаясь к собеседникам, говорил тихим, бесцветным, “церковным” голосом, смотрел в пол и сопровождал почти каждый ответ на самый простой вопрос непременным “если Господь усмотрит”. Это могло раздражать даже своих. Джон Адамс, блестящий законник и знаток людских душ, прекрасно разбиравшийся в хитросплетениях политических интриг, хотя и не принимавший в них прямого участия, поначалу с трудом выносил Вашингтона и лишь со временем полюбил его, обнаружив в главном военачальнике патриотов смирение не напускное, но совершенно искреннее, и благочестие, исходящее из самого сердца. Генерал-скромняга невзначай оказался одним из лучших людей своего времени. Вообще же многие патриоты сочетали мелочное чистоплюйство с чудовищным беззаконием, провинциальную набожность с отсутствием представлений о дисциплине, и внешнее благолепие с настоящей жестокостью и даже зверством, немыслимым для профессиональных солдат.

Человек, послуживший, в каком-то смысле, прообразом брата Джонатана, был бесконечно далек от всего этого новосветского варварства. Джонатан Трамбулл, выпускник Гарварда, богослов и магистр искусств, подполковник милиции (вооруженное полувоенное формирование в североамериканских британских колониях, нечто вроде нынешней Национальной Гвардии), был единственным британским наместником, поддержавшим повстанцев. Трамбулл был губернатором Коннектикута еще на службе империи, и остался губернатором уже вновь учрежденного штата Коннектикут. Всю войну он, как мог, помогал своему другу, будущему первому президенту США, людьми, оружием и деньгами. Когда в непростом положении генерал Вашингтон на обращенный к нему вопрос отвечал: “Мы должны посоветоваться с братом Джонатаном”, ни у кого не возникало сомнений в успехе.

Британцы, чувствительно задетые такой изменой, ревновали, конечно, ужасно. Сама мысль о том, что аристократ и утонченный джентльмен, облеченный доверием короля, принял сторону восставших, была оскорблением власти. Когда ее высшие соображения, непонятные простым смертным, критикует какой-нибудь провинциальный болван, на это можно не обращать внимания. Много трудней было противостоять людям вроде Трамбулла, Вашингтона или, хотя бы, Франклина - ученого с поистине мировым именем, который, впрочем, с наслаждением строил из себя шута горохового в ходе своего политического турне по Европе, приводя в ужас Джона Адамса, которого повсюду таскал с собой.

Братец Джонатан в своей неизменной куртке, сидящей на нем, как на чучеле, поначалу был такой же дразнилкой, обращенной британцами против бунтовщиков, как и сам янки Дудл. Но прошло совсем немного времени, и те, в кого было направлено острие насмешки, перехватили ее из вражеских рук и вздернули высоко, как подобает древку знамени. Такое в истории случается часто. Деревенский ханжа, в припадке титанического самоуважения напяливший на свои корявые плечи мундир с блестящими пуговицами, поднялся с церковной скамьи и неожиданно оказался вполне себе крепким парнем, исполненным неподдельного рвения и того здравого смысла, что отличает людей, трудящихся на своей земле. А когда миновала горячая пора молодости, и опыт ошибок - собственных и чужих - несколько остудил кровь, этот всеобщий братец, которого давно уже стало впору называть дядюшкой, поставил дело на самую серьезную ногу.

ПРЕСЛОВУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Непросто, на взгляд стороннего наблюдателя, определить, что именно олицетворяет собой дядя Сэм. Проще всего было бы отожествить этого сухопарого силача с государством, или, там, нацией. Крепкий старик, благородной сединой напоминающий окружного судью, тычет в вас пальцем с плаката, произнося знаменитое “Я хочу ТЕБЯ в армии США” (или еще где-нибудь) - то есть, как будто, распоряжается вами. Он одет в знакомые до боли цвета национального флага, что предполагает соответствующие притязания.

Однако, к политике, военной или национальной, американский дядюшка имеет много меньшее отношение, чем, скажем, к бизнесу. Его решительные манеры - не более, чем профессиональный признак, так же точно, как звездно-полосатый цилиндр и бело-красный жилет - всего только спецодежда. Это - цвета вашей фирмы, совладельцем чьих акций вы гордо являетесь наравне с остальными миллионами участников сделки, а дядя Сэм - ваше доверенное лицо. Указующий перст и приказной тон - ни что иное, как “Покупай!” или “Продавай!”, “Придержи!” или “Сейчас!”, властно произнесенные человеком, чьи опыт и деловое чутье многократно доказаны и никогда вас не подведут. За то вы ему и платите.

История настоящего дяди Сэма очень далека от политики. Зато она полна неподдельной романтики семейных и дружеских связей, уважения и приязни. Почтенный Сэмюэл Уилсон был деловым человеком - одним из крупнейших мясоторговцев в Соединенных Штатах времен американо-британской войны 1812 года, и по сей день называемой “второй войной за независимость”. Это была война уже не за политические свободы, а за экономические права США на мировом рынке, откуда Британия выпихивала свою заокеанскую сестру как могла, не стесняясь захватом торговых судов и грабительскими набегами на поселки американских промышленных компаний. И эта война, между прочим, выявила многие недостатки и даже постыдные пороки американского государственного аппарата и помогла придти к власти политикам нового типа, расчистив дорогу демократии.

Так вот, Сэмюэл Уилсон заключил правительственный контракт на поставки мяса в действующую армию. Это было мясо очень высокого качества, поскольку соблюдение условий контракта наш герой, в соответствии со своими моральными принципами, считал делом чести. И поставлялось это мясо в бочонках с клеймом US, что означало, просто-напросто, собственность Соединенных Штатов. Но сами солдаты американской армии, которым, собственно, и предназначалось мясо, считали иначе. Среди них оказалось полным-полно земляков нашего бизнесмена. И они, с удовольствием разглядывая буквы на клеймах, приговаривали: “Наш дядя Сэм прислал, прямо из дома”. По-английски аббревиатуру US можно ведь истолковать и как Uncle Sam. Простенько, и со вкусом.

Принято было считать, что привычный образ честного дядюшки принадлежит знаменитому графику Томасу Насту, оставившему нам довольно много плакатов соответствующей тематики. Однако, выходит так, что рисунки Наста изображают, скорее всего, брата Джонатана или даже самого янки Дудла. Свою традиционную внешность, включая бородку, наш герой получил от известного клоуна Дэна Райса, с успехом представлявшего дядю Сэма в своих номерах. А уже много позже, в годы Великой войны, художник Джеймс Монтгомери Флаг создал тот самый плакат с указующим пальцем, который и поныне считается непревзойденным.

На самом деле, дядя Сэм - это, и впрямь, ваш дядя, или даже отец, или отец вашего приятеля с соседней улицы. Во всяком случае, вы знаете его с детства. Должность, которую он занимает, является выборной, и попал туда наш герой, будучи избран подавляющим большинством голосов за очевидные свои нравственные и деловые качества. Уважение, которым он пользуется по заслугам, сделало этого серьезного и решительного человека представителем вашего города, округа, или штата в Сенате или Белом Доме, где он и будет самым консервативным способом защищать ваши самые либеральные интересы - американский образ жизни. В нем-то и все дело.

В недавнем историческом прошлом, о котором теперь слишком многие поторопились забыть, западным образом жизни принято было пугать детей. Интересно, что противопоставлялись ему (как это делается и теперь) вещи совсем идеальные и бесплотные, вроде морального кодекса строителей коммунизма, семьи и школы, нравственных ценностей (о каких то ни было благах говорить, попросту, не приходится; остаются лишь ценности, как к ним ни относись) и тому подобного. Поймите меня правильно. Я вовсе не хочу сказать, что нравственность - это сказка для дураков, а ставить надо на колбасу. На этот счет я придерживаюсь очень традиционных взглядов. Я лишь обращаю ваше внимание, что противопоставление нравственности лимонному мороженому с ванилью выглядит в философском плане более чем странно. Именно потому, что нравственность относится к ценностному ряду, то есть стоит существенно выше благ. И, потому, духовные ценности никак не могут стать частью образа жизни - даже самого лучшего.

Это примерно так же, как никакому хирургу не по плечу анатомировать душу, и самые смелые астронавты не приблизятся к Богу ни на один шаг, хотя бы они добрались до альфы Центавра. Моральные принципы, основанные на вечных духовных ценностях, обеспечивают право на существование вообще любому образу жизни. В этом смысле жизненные уклады, традиционные или альтернативные, ничем существенно друг от друга не отличаются. И, потому, образ жизни - ни что иное, как совокупность всякого рода склонностей, вкусов, предпочтений и даже мелочных привычек, которыми может похвастаться мыслящее существо, свободно располагающее собой. Свобода - необходимое условие образа жизни, а складывается он во времени. Значит, для появления сколько-нибудь приличного образа жизни нужно, чтобы в рамках известных нравственных норм мы могли позволить себе жить, как хотим, и чтобы эта свобода (либеральная составляющая) сохранялась достаточно долго (консервативная составляющая).

Поэтому третьим необходимым условием формирования образа жизни является сочетание эволюционного подхода на общественном уровне с наличием благоприятных условий для индивидуальных мутаций. Ничего, как видите, нового и сенсационного, никакой теории катастроф, от которой давно отказалась наука. Всякая революционная ситуация для нашего образа жизни крайне неблагоприятна. Причем, это совсем не зависит от обстоятельств. Для того, чтобы преемственность поколений не прерывалась, чтобы потомкам не приходилось в очередной раз строить новый быт на развалинах старого гнета, создавая все новые деревянные велосипеды, революций следует избегать во всех случаях.

И, при выраженной политике охранения привычного жизненного уклада, индивид должен иметь подтвержденное право вносить в свою собственную, частную жизнь изменения соответственно своим устремлениям. И тогда, если чья-нибудь частная жизнь выйдет особенно привлекательной, она естественно породит большое число подражаний или заимствований. А количество может переходить в качество. И, таким образом, частная жизнь индивида может существенно изменять образ жизни целого общества. Совершенно свободным, ненасильственным и, так сказать, натуральным путем. Как природа захотела. Почти как у цветочков и птичек в учебнике биологии.

Вот именно этот образ жизни и персонифицирует дядя Сэм. Для нас он является гарантом того, что, как бы стремительно ни менялся мир, порцию лимонного мороженого с ванилью мы, наши дети и даже наши внуки и правнуки всегда смогут получить. Для этого нужно как следует поработать. Нужно проявить трудолюбие, и отвагу, и деловую хватку, и даже - о, ужас - элементарную нравственность, которую в России начала XX века принято было презрительно именовать “вексельной честностью”, противопоставляя ей ценности какие-то совершенно заоблачные и на земле невиданные. А дядя Сэм, которого мы знаем с детства как папиного друга, хорошего парня, любящего мужа и отца и, конечно же, делового человека, заслужил право давать нам очень настойчивые советы с высоты своего человеческого и делового опыта.

Не случайно фраза с плаката привычно переводится на русский язык как “Ты мне нужен”. Это - неправильный перевод. Мы не нужны дяде Сэму в армии США, на заводе, на ферме или на избирательном участке. Это дядя Сэм с его знанием жизни и опытом нужен нам. А он именно хочет от нас чего-то, как старший товарищ, заботящийся не на шутку о нашем благе. Все-таки он нам - дядя, а не кто-то чужой. Он хочет нас видеть именно там, где, с его точки зрения, нам лучше и выгоднее всего быть в это время. Там, где решается судьба нашего с вами любимого образа жизни. И, чтобы судьба эта не превратилась в участь, нам стоит очень серьезно прислушаться к его мнению.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ БЕЛЫХ ВОИНОВ

Герой многих сражений и признанный миротворец, палач и защитник прав человека, ученый и философ, слуга империи и борец за свободу своей страны, которую, в общем-то, сам же и создал, как многое другое, включая Организацию Объединенных Наций... Вот уж подобралась компания. Между тем, речь идет об одном и том же человеке. Правда, его талантов хватило бы на целый кабинет министров не самого безнадежного государства. Знакомьтесь - отец Южной Африки, один из ярчайших политиков недавнего прошлого, Ян Кристиан Смэтс.

Личное обаяние Яна Смэтса и ныне так велико, что этот “белый воин с двумя языками” остается героем своего времени в глазах сегодняшних южноафриканцев. Человек, по слову утонченной и далеко не склонной к идеализации кого бы то ни было Барбары Джеймс Масекела, полномочной представительницы ЮАР в Соединенных Штатах, “нарисовавший Южно-Африканскую Республику на карте мира”, не только с переменным успехом правил этой маленькой, но очень важной страной на протяжение полувека. Он и был Южной Африкой все эти годы для миллиардов людей самого разного цвета кожи, с волнением присматривавшихся к тому, что происходит на краю африканского континента, где, волею судеб, исторически пересеклись интересы многих великих держав в XX столетии.

Практическая позиция этого мирового борца за права человека, неизменно самым странным образом превращавшегося в консерватора у себя дома, оказалась, в конечном счете, на удивление беспристрастной. Всеми правдами и неправдами, преступая законы и создавая новые, поворачивая оглобли национальной политики то в одну, то в другую сторону, Смэтс умудрился в самую неблагоприятную для этого пору создать вполне жизнеспособное государство. Даже проигранную войну за независимость он сумел сделать залогом грядущего процветания своего народа, объединяющего чуждые и враждебные расы. Неудивительно, что и ныне, когда лицо Южной Африки, в очередной раз за последние несколько веков, почти до неузнаваемости изменилось, Ян Смэтс по-прежнему интересен и симпатичен всем.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первыми белыми поселенцами южной оконечности Африки стали агенты голландской Восточно-Индийской компании. На пути в Индию и Юго-Восточную Азию это был главный перевалочный пункт. Прибрежные воды, бурные и негостеприимные, традиционно испытывали мастерство моряков торгового флота. Огибая мыс Горн, рисковали деньгами и жизнями капитаны и шкипера вплоть до скончания эпохи паруса. Сперва освоение южноафриканского берега было нужно, в первую очередь, владельцам судов и груза - хотя бы для того только, чтобы попавшие в беду экипажи могли надеяться на какую-то помощь. Очень скоро голландцам на берегу понравилось, и они хлынули в Южную Африку настоящим потоком. Обилие плодородных земель, прекрасный климат и полная свобода действий привлекали все больше людей. И это были не какие-нибудь искатели приключений, а чинные и практичные горожане самых строгих правил. Привыкшие к трудностям, голландцы буквально по горстке собирали свою землю, осушая болота, насыпая новые береговые линии и обставляя хорошенькими домиками берега каналов. А потом и сражались за эту землю против богатого, сильного и прекрасно обученного врага, каким для большей части тогдашней Европы была католическая Испания - владычица морей.

Испанцы чувствовали себя как дома на бескрайних просторах от Дикого Запада до Дальнего Востока. Говорили, что над испанской империей никогда не заходит солнце. А Нидерланды и Бельгия были испанскими землями в самом сердце Старого Света; а потом, когда терпеливым голланцам все это надоело - злейшим врагом испанской короны на суше и на морях. И благословенный край на пути в Индию и Японию - исконную зону испанских интересов, где голландцы как раз перехватывали инициативу у своей былой метрополии - был для них землей доброй надежды. Неудивительно, что очень быстро Южная Африка стала народу моряков и купцов второй родиной. А потом - первой и единственной.

В XVII веке, когда голландцы только начали там обустраиваться, они чувствовали себя пионерами и колонистами этого дикого края. А уже столетием позже интерес поселенцев к событиям в далекой Европе изрядно поугас. Они почувствовали себя под африканским небом настолько уютно, что практически перестали принимать участие в старосветской политике. Своих забот хватало. По берегам рек - Оранжевой и Вааль (Мутной), на месте былых колоний возникли маленькие государства - Оранжевая Республика и Трансвааль. Африканеры, как называли себя потомки былых мореходов, прочно осели на побережье и с наслаждением отдались любимому делу - стали жадно возделывать огромную землю, которую не надо было везти за сто верст мешками и день за днем отвоевывать у стихий. Далеко-далеко в Европе их забытые родственники обрели право на независимость, а после и вовсе разделались со своими соперниками и, в свою очередь, принялись править морями. Голландская династия воцарилась в Англии, и вот уже первые британские городки как-то незаметно украсили берега Южной Африки, ненавязчиво отрезая африканеров от океана.

Их это не больно-то и беспокоило. Сила голландцев исконно являла себя в повседневном труде на земле, которой, в кои-то веки, хватало. О том, какими опасностями чревато соседство, они и не думали, разводили огромные стада, порой покрывавшие африканские пастбища до горизонта, в быту придерживались старинных обычаев, говорили на своем языке - африкаанс, этаком “законсервированном” голландском времен Уленшпигеля, и совсем не боялись за свое будущее. Британцы, в свою очередь, не принимали всерьез потомков голландских переселенцев. Они считали их кем-то вроде белых дикарей, и прозывали “голландерами”, а тем и горя было мало. Так все шло своим чередом вплоть до конца XIX столетия, пока над мирными фермерами и охотниками, как говорится, не грянул гром. Счастье большое им привалило. Земля, которую африканеры так любили, вознаградила их за три века каторжного труда. Оранжевая Республика и Трансвааль оказались под завязку забиты месторождениями золота и, что еще интереснее, алмазов. Скромные “голландеры” в одночасье стали владельцами сказочного богатства.

Понятное дело, что их практичных соседей это увлекло. Идея прибрать к рукам нежданные сокровища показалась британским политикам весьма своевременной. Империя уже так разрослась, что обслуживание колоссального аппарата провинциальных чиновников по всему свету съедало большую часть бюджета. Индия, обещавшая некогда предприимчивым мореплавателям золотые горы, оказалась, в сущности, обыкновенной колонией, и уже приносила своим властителям больше проблем, нежели выгод. То же самое творилось по всему свету. На троне в Виндзоре сидела Виктория - может быть, самая честолюбивая из британских правителей со времен Рима, а империализму тем временем приходил конец. Прежние методы международной политики откровенно себя не оправдывали. Признать этот факт означало бы подвергнуть вообще всю привычную жизнь с ее чисто английскими традициями и законами полному пересмотру. Такое требует истинного величия духа, а “Вдова из Виндзора”, при всем титаническом самоуважении, была к тому времени вполне ординарной старой дамой со всем сонмом предрассудков и мелочных привычек, свойственных ее возрасту и положению. В общем, представлялась возможность пополнить казну непомерно разросшегося и довольно-таки истощенного уже государства за счет простоватых соседей.

ПРЕДПОСЫЛКИ

Конечно, империализм уже себя изживал. Какие-то полтора десятилетия отделяли цивилизацию от Великой войны, положившей конец такому подходу. Но остановить маховик колониальной экспансии или, хотя бы, замедлить обороты машины было не под силу политикам, привычно мыслившим прежними категориями. В сущности, Британия втягивалась в очередную войну самим положением вещей, и никакая властная воля уже не могла остановить этот процесс. Вопрос был в том, с чего начать. Конечно же, поводы для развязывания агрессии явились самые благородные. Надо было решительно защитить права человека в Африке. Речь шла о коренных африканцах, рабочих на золотых рудниках и алмазных копях, невзначай оказавшихся гражданами Британской империи.

Вообще-то положение местных жителей было, и впрямь, нелегким. Белые люди - и африканеры, и британцы - вели себя на здешней земле, как хозяева. Разница была только в подходе. При голландских переселенцах чернокожие существовали на правах слуг, то есть, вообще без прав. На каждого взрослого африканера приходился, по меньшей мере, один африканский раб. Это было гораздо хуже, чем в южных штатах перед гражданской войной. Кроме того, и нравы были попроще. И, в любом случае, жизнь чернокожих в США была почти райской в сравнении с тем обращением, какому подвергались их родственники на землях “голландеров”.

Но и на территориях, подотчетных британской короне, она была не сахарной. Эти земли отвоевывались у отчаянно сопротивлявшихся местных племен - таких же охотников и пастухов, какими очень быстро сделались и голландцы, попав в Южную Африку. Только эти пастухи и охотники были черными, а британцы с ними не церемонились, расстреливая десятки и даже сотни тысяч людей. А уже потом, когда их исконные участки становились британскими, оставшиеся в живых могли наслаждаться равенством со своими убийцами, которым отныне принадлежало все, чем коренные африканцы располагали по праву рождения. В отличие от соседей-“голландеров”, каким-то расизмом британцы не отличались; чего не было, того не было. Они просто захватывали Африку, при необходимости освобождая ее от всех, кто пытался им противостоять, вне зависимости от цвета кожи.

Такой прогрессивный, просвещенный подход Ян Смэтс усвоил еще с молодых ногтей. Он ведь провел юность в Англии, четыре года учился правоведению в Кембридже, в колледже Христа. Образование наш герой получил случайно. По местному обычаю, эта привилегия принадлежала старшему сыну; другие дети должны были работать на земле, а Смэтс происходил из самой простой фермерской семьи, каких полно. Однако, его старший брат умер еще ребенком, и родители определили маленького Яна в колледж Виктории в Стеленбош. Это второе по древности голландское поселение на западном побережье после прославленного Кейптауна. В шестнадцать лет Смэтс стал лучшим выпускником колледжа по литературе и гуманитарным дисциплинам, а уж оттуда отправился в Кембридж. И домой, в Африку, вернулся просто потому, что очень тосковал. А так прекрасная карьера в Британии ему была обеспечена.

В Стеленбош Смэтс и познакомился со своей будущей женой, Сибеллой Маргаретой Криге, или, попросту, Изи, тоже фермерской дочкой. Это была такая типичная голландская девушка, похожая на кошечку, традиционно прекрасно образованная. Еще во времена христианских гуманистов голландки славились на весь свет умом и талантами. То одну, то другую называли “десятой музой”; и вот Изи Криге была тоже из таких. Однако, в Южной Африке, участью этих умниц-красавиц была, как правило, игра на вторых ролях в качестве личных муз своих супругов. С этой задачей Изи прекрасно справилась. Смэтс позже оставил соответствующую запись в своем дневнике: “Она, не такая идеалистка, как я, но более человечная, вызволила меня из моей интеллектуальной изоляции и вернула моим друзьям (читаем: к общественной деятельности)”.

Отделила нашего героя от его окружения, поначалу, горячая любовь к английским порядкам и жизненному укладу, которую Смэтс позже нисколько в себе не вытравил, но заставил служить совсем новым, национальным задачам и, в конечном счете, поставил на службу независимой Южной Африке. Мы уже характеризовали его, как человека, которого коренные африканцы называли “вождем с двумя языками”, то есть, склонного к двойной игре. Для этого в английской словесности есть очень похожее выражение forked tongue, которое также частенько относили к Смэтсу. Однако, сердце-то у него было одно, и оно постоянно заводило нашего героя в тупик, заставляя искать компромиссы между взаимоисключающими привязанностями. Вскоре по возвращении Смэтса на родину это произошло впервые.

Надо иметь в виду, что отношения между британскими и голландскими поселенцами в Южной Африке были очень разными. Там, где родился и жил Ян Смэтс, среди настоящих африканеров, гордившихся своим прошлым и считавшихся относительно культурными, на британцев смотрели почти как на братьев, хорошо помнили историю, которую еще недавно делали вместе. Не то было выше по карте, где проживали те, кого англичане презрительно звали “бурами”. В переводе с голландского boer означает, просто-напросто, “мужик”, “деревенщина”. Интересно то, что сами эти мужики называли себя точно так же, и никакой обиды в том не видели. Они и землю, на которой осели, перекроили на лоскуты “бурских республик”, которые, в общем, представляли собой нечто среднее между вольными городами старой Европы и большими сельскими общинами. И эти “буры” или “голландеры”, как их ни зови, не спешили заводить дружеские связи со своими новоявленными заморскими собратьями. И к образованию не стремились. И, в общем, довольно-таки варварски притесняли коренных африканцев. И потому, когда в Южной Африке начал свою подрывную деятельность, которая сперва казалась совсем безобидной, печально известный Сесил Родс, наш герой, поначалу, попал в число его самых верных союзников.

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДОНОСНАЯ ВОЙНА

Основатель горнодобывающей компании Де Бирс, Родс, вроде бы, стремился цивилизовать Африку, и прекраснодушный англоман Смэтс горячо его в этом поддерживал. Он буквально всего себя отдавал Де Бирс, где прозорливый Родс держал его в качестве своеобразного свадебного генерала, по связям с общественностью. Вся теневая деятельность компании проходила долгое время за спиной нашего героя. И для него стало страшным ударом, когда Родс принялся захватывать земли, продвигаясь все глубже по материку.

Геология обернулась простым шпионажем, ближайшие подручные Родса, вроде любимца Киплинга доктора Джеймсона, одного из самых страшных людей своего времени, оказались настоящими боевиками, а вся многообещающая политика свелась к разжиганию войны. Сперва Смэтс ушел в тень, но очень быстро понял, что не может позволить себе такую роскошь, и сделался одним из яростнейших противников Британии на побережье, правой рукой тогдашнего президента Трансвааля Поля Крюгера. Этот человек, склонный к авторитарному правлению, сделался на несколько лет главным персонажем британской политической сатиры и своеобразным символом национального сопротивления. В 1898 году президент Оранжевой Республики Мартинус Стейн созвал мирную конференцию в Блумфонтейн, на которой Смэтс присутствовал в качестве главы трансваальской делегации. Эта конференция не увенчалась успехом.

Британцы настаивали на уравнении в правах с африканерами так называемых уитлендеров - новоявленных британских граждан на землях “голландеров”, подсадных уток имперской политики. Эти люди - как белые, так и черные - были, в общем, бандитами; в их задачи входили непрерывные провокации, которые, в конечном счете, и стали формальным поводом для начала боевых действий. Сперва Родс снабжал уитлендеров британскими паспортами, потом они отправлялись на прииски и там мутили воду до тех пор, пока буры не начинали их бить. Власти уитлендеров арестовывали и выпроваживали, а потом и вовсе лишили их права на добычу алмазов и золота. Тогда Родс отправил своего “доктора Джеймсона” в знаменитый рейд на рудники Йоханнесбурга, тогда небольшого шахтерского городка в сотне километров от Претории - столицы Трансвааля, спасать британских граждан от притеснений злодеев-африканеров. Правительственные войска Крюгера легко справились с головорезами Родса. Это и стало формальным поводом для вторжения четырехсот пятидесяти тысяч солдат и офицеров ограниченного контингента британских войск в Трансвааль и Оранжевую Республику. Началась знаменитая англо-бурская война.

Это была первая война в современном смысле слова. На рубеже веков, в 1899 году, британцы опробовали в Южной Африке такие новинки, как скорострельные магазинные винтовки с коническими пулями, пулеметы, полевое обмундирование защитного цвета, бронепоезда, концентрационные лагеря и тактика выжженой земли. Буры, в свою очередь, подарили миру снайперскую стрельбу и так называемых коммандо, составивших в будущем костяк британских войск специального назначения. Когда мы любуемся актерской игрой Арнольда Шварценеггера в одноименном фильме, мы и не задумываемся, почему это его герой носит кличку “Голландец”. А это - дань уважения традиции. Именно пресловутые голландеры показали человечеству, на что способен привыкший к жизни на свежем воздухе одиночка, вооруженный и снаряженный по собственному усмотрению и выполняющий приказы армейских начальников тоже по своему усмотрению и на свой страх и риск. В сущности, каждый уважающий себя фермер в свободное время превращался в такого коммандо, отстреливая британские патрули, взрывая мосты и отравляя колодцы. Причем это было не какой-нибудь там партизанщиной, а совершенно правильной, официальной тактикой командования южноафриканских республик.