Все пять чувств человека пригодны для коммуникации, но некоторые пригоднее других. Обоняние — и ладан становится редством религиозной коммуникации. Вкус — и угощение становится средством коммуникации. Но главное состязание разворачивается между слухом и зрением.

Слух/речь вырвался вперёд благодаря языку. Звук без слов — музыка, вопль, крик — мощное средство воздействия, но слабое — обмена информацией. Музыка Моцарта может многое, но сообщить простейший рецепт ей не под силу. Ноты качественно уступают буквам. Эмоциональное воздействие само по себе недурно, а всё же комбинаторные возможности языка шире.

Оратору нужно больше усилий, чтобы довести слушателя до умилительных слёз, но слова «я тебя люблю», при всей простоте, вразумительнее и более прицельны любой симфонии. Отсюда старинные анекдоты о непонимании, когда люди общаются образами. Самый ранний вариант 1263 года: греческий мудрец и глупый римлянин. Национальность может заменяться профессией, юмор в том, что побеждает всегда глупец. Возможно, тут изысканная насмешка интеллектуала-пифагорейца (сторонника молчания) над самим собой: стараешься-стараешься, а потом приходит неуч, и всё коту под хвост. Ты ему три пальца, он тебе кулак. Ты решаешь, что кулак обозначает, что Бог держит всё творение в Своей длани, а кулак, как это иногда бывает, просто сигара.

Ещё успешнее речь в сравнении с живописью. Микеланджело в Сикстинской капелле изобразил попу Создателя. Что он хотел сказать, спрашиваем мы. Подразумевается, что Микеланджело именно «хотел сказать», но побоялся и нечто «зашифровал». Мы тем увереннее это предполагаем, что сплошь и рядом изображение, действительно, шифрует нечто, что хотелось бы сказать.

Одним из главных механизмов мышления (и коммуникации) является перенос значения, «метафора». Вот где язык оказывается бесконечно сильнее образа. Древнейшая скульптура в истории: человек с головой тигра. Что сие означает? Интерпретаций может быть бесконечное множество, вот в чём проблема. Для языка же не проблема описать жизнь человека с песьей головой, человек-осла, человека-кого-угодно. Тут и возможности модуляций неизмеримо велико, и точность понимания бесконечно выше. Если в языке иногда что-то «зашифровано» или заведомо недоступно для понимания, то это делается сознательно, а в изображении это константа.

Наверное, решающим момеентом в раскрытии метафорического потенциала языка был XVI век, когда Рабле впервые использует неологизмы, слова-химеры, слова-перевёртыши. Конечно, и до Рабле метафор, сравнивающих человека с животным, было предостаточно («набычиться», «нахохлиться», «кобениться»). У Рабле количество переходит в качество. Вот маленький отрывок из грандиозного портрета ханжи:

Детородные органы что сотня мелких гвоздей. Его кормилица уверяла меня, что от его брака с Серединой поста произойдет лишь множество наречий места и несколько двойных постов.

Память что повязка.

Здравый смысл что посох.

Воображение что перезвон колоколов.

Мысли что скворцы в полете.

Сознание что выпорхнувший впервые из гнезда цыпленок

Умозаключения что зерна ячменя в мешке.

Угрызения совести что составные части двойной пушки.

Воля что три ореха на одной тарелке.

Детородный член что туфля.

Яички что бутылки.

Семенники что рубанки.

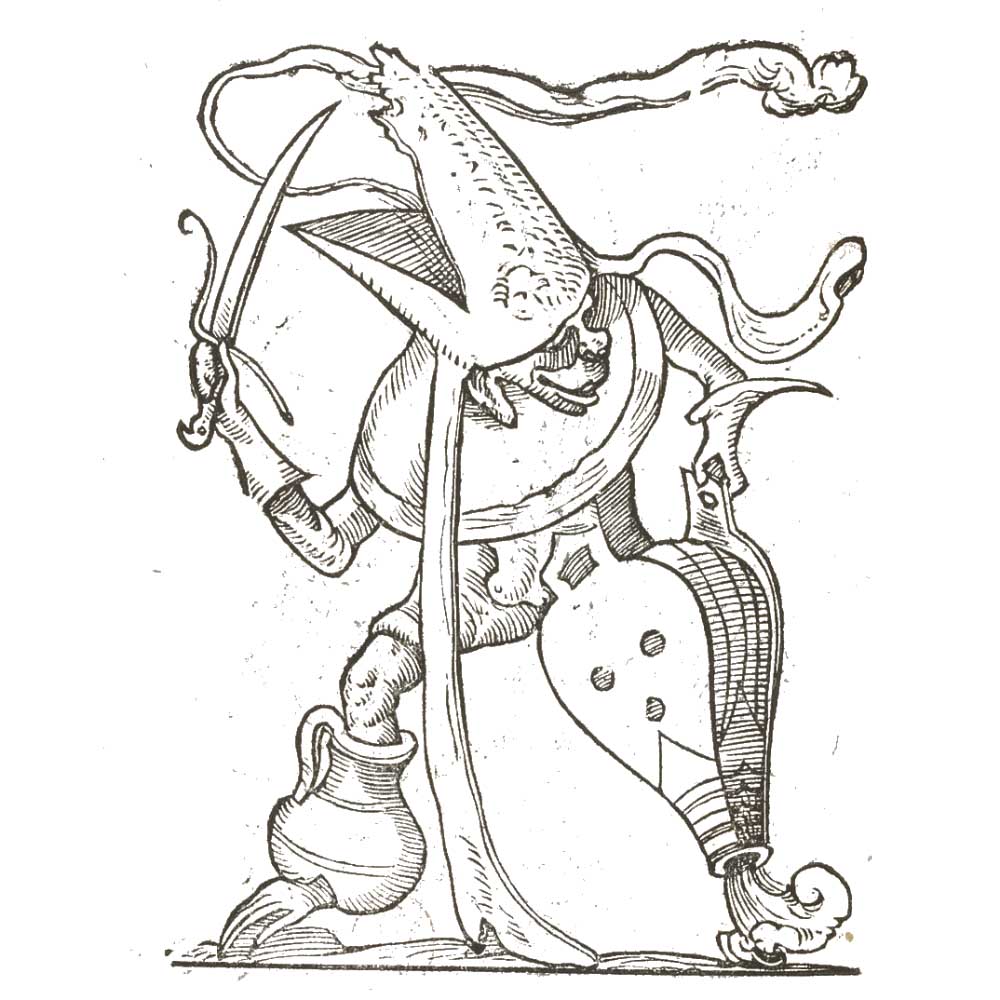

Художник в принципе не может угнаться за этим потоком. Поэтому книга шаржей, вышедшая в 1565 году и иллюстрировавшая Рабле, осталась явлением маргинальным. Во-первых, однозначно истолковать нельзя, во-вторых, а хоть бы и можно — и что? Что у Рабле весело и остроумно, глубоко и развлекательно, то у Депре — только развлекательно или, в самом удачном случае, несколько пошловатая карикатура.

Да, в целом ряде случаев изображение способно высказаться лаконичнее слов. Но высказаться глубже оно в принципе не может. Да и глубина изображения всегда обоюдоостра, потому что углубление прямо пропорционально нарастание невнятности, так что образ оказывается в категории эзопова языка, где ничего твёрдо доказать нельзя. Для защиты от тюрьмы это прекрасно, а для общения — печально.

Иллюстрация: Депре, 1565 год. Тут явно изображена папская тиара. Стал рисунок от этого понятнее? Ничуть, даже наоборот.