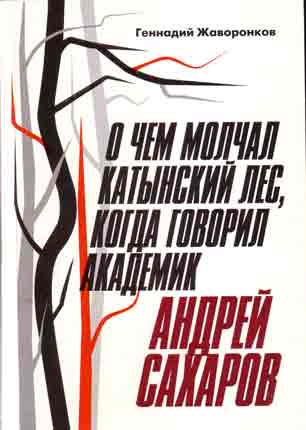

Геннадий Жаворонков

О ЧЕМ МОЛЧАЛ КАТЫНСКИЙ ЛЕС, КОГДА ГОВОРИЛ АКАДЕМИК САХАРОВ

См. Катынь.

Москва, изд. "Дипак". 2006 г.

Номер страницы после текста.

Автор род. 29.7.1941.

Жаворонков Г.Н. О чем молчал Катынский лес, когда говорил академик Андрей Сахаров. М.: Дипак, 2006. 112 с. ISBN 5-98580-017-2 Жаворонков Г.Н. О чем молчал Катынский лес, когда говорил академик Андрей Сахаров. М.: Дипак, 2006. 112 с. ISBN 5-98580-017-2

Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда Сахарова (США)

Жаворонков Геннадий Николаевич

О ЧЕМ МОЛЧАЛ КАТЫНСКИЙ ЛЕС, КОГДА ГОВОРИЛ АКАДЕМИК АНДРЕЙ САХАРОВ

Художник Брапделис ИЛ.

Компьютерная верстка Гранильщикова U.C.

Корректор Лейбович A.M.

Подписано в печать 11.04.2006. Формат 60x90'/,,.. Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл.печ.л. 7,0. Тирах i 000 экл.

Отпечатано ООО «Информполиграф». Зак. 152

© Г.Н. Жаворонков, 2006

© Фонд Андрея Сахарова, 2006

ISBN 5-98580-017-2

Г л а в а 1 РИСК

Звонок главного редактора «Московских новостей» по телефону внутри редакционной связи ничего хорошего мне не сулил. Впрочем, как и его предложение зайти к нему на минутку.

Я брел по коридору, ломая голову над тем, за какой очередной промах в работе отдела получу по гамбургскому счету. Скорей всего не за сектор культуры, где мы старались быть «впереди планеты всей», а за неработу сектора науки, в котором еще оставались журналисты прежней редакции, устроившие в обновленной газете итальянскую забастовку.

Но Егор Яковлев потому и Яковлев, что не поддавался даже компьютерному вычислению.

— Ты вчера видел телефильм «Риск — 1»? <,--Нет.

— А все сегодняшние газеты уже вышли с рецензиями.

— Мы же еженедельная газета и не нам соревноваться с ежедневными.

Лучше бы я сказал: «Егор, ты дурак!». Лицо главного редактора приобрело, мягко говоря, не совсем отеческое выражение. Он не желал мириться с тем, что нас кто-то способен обогнать. Спасая положение, я забормотал о том, что еще не все утеряно, и что фильм следует прокомментировать так, что все позавидуют, что поспешили с рецензиями.

— Кто же это сделает? — лицо Яковлева изменилось к лучшему, на нем появилось любопытствующее ожидание.

— Ну, кто, кто... — я явно тянул время. Потом неожиданно для самого себя нагло брякнул: «Например, академик Сахаров!»

Это был хороший ход. Не отходя от главного, я переложил всю ответственность на него самого.

Сахарову, только что вернувшемуся из ссылки в Горький, как бы выступать в печати не полагалось. О нем и говорить вслух было не принято.

— Ну, что ж, — задумчиво сказал главный. — Это идея. В понедельник принеси текст.

Было утро четверга. А я еще не видел фильма, его создателей, а тем более академика Сахарова.

— У вас есть его телефон? " с-« -Чей? ...-„,. м ;

— Сахарова...

— Может, мне за тебя и интервью у него взять? — ехидно предложил Яковлев.

3

В свой кабинет я вернулся ошарашенным. Все было, как в том анекдоте, когда Рабинович уговорил местечкового еврея выдать свою дочь за князя Голицына. Оставалось только получить согласие ничего не подозревавшего о сделке князя.

Звонки по знакомым телефонам из записной книжки от А до Я ничего не дали. Я даже имел наглость — дозвонился до пресс-атташе одного из посольств/Телефон Сахарова им явно был известен, но на мою просьбу там ответили предложением позвонить в ЧК. Я сказал, что это как-то неудобно. Меня заверили, что это вполне удобно, так как у нас перестройка. Потом я жестоко отомщу им за это, когда им понадобится Сахаров. Но это будет гораздо позже.

Наконец, я дозвонился на квартиру академика Гинзбурга, который считался непосредственным начальником Сахарова. «Московские новости» уже завоевали известность, правда, еще не такую, как впоследствии, Гинзбург, поколебавшись, согласился позвонить Сахарову и узнать о его согласии или несогласии говорить с журналистом «МН».

А уже через минуту я разговаривал с самим Сахаровым.

— Вы видели «Риск»?

— Нет. В это время нас, к сожалению, не было дома.

— А вы не согласились бы прокомментировать его для нас?

— Возможно, если он будет правдив и интересен.

— Мы достанем его и привезем к вам домой. У вас же есть видеомагнитофон?

— Нет, у меня нет видеомагнитофона.

Я явно мало знал о жизни академика, хотя и читал все его выступления в самиздате. Возможно, что помимо моей воли пропаганда о баснословном богатстве академика отравила и меня...

— Когда мы найдем фильм и зал для показа, можно будет позвонить Вам?

— Да, конечно, мы сегодня никуда не уходим.

С меня сошло уже не сто, а тысяча потов, Я откинулся в кресле, перекуривая перед новым раундом поисков неизвестного мне режиссера Дмитрия Барщевского. В отличие от меня он был стремительно деловит и в какие-то считанные минуты был определен зал (Дом кино) и время показа, согласованное с Сахаровым. Однако, как мне показалось, и сам видавший виды Барщевский был несколько ошарашен моим встречным предложением. Конечно же, он рассчитывал на появление у нас рецензии на его фильм, но чтоб на такую!

На следующее утро я купил букет роз на длиннющих стеблях (больше я таких никогда не видел), выбил в редакции машину и поехал на улицу Чкалова (теперь — Земляной вал). Лифт поднял меня

4

на седьмой этаж, и я оторопело замер перед весьма обшарпанной дверью с фанерным ящиком для писем и старомодной пуговкой звонка. Оглянувшись, нет ли за мной слежки (впрочем, оглядываться я начал еще с предыдущего дня), я позвонил, хотя дверь была открыта и лишь прищемлена несколько раз сложенной газетой.

Раздались неспешные, шаркающие шаги, и дверь распахнулась. Передо мной стояла очень пожилая женщина с длинными седыми прядями волос и с лицом, явно выточенным ветрами ГУЛАГа.

«Боже! — подумал я. — Это Елена, а каким же будет Андрей? Что же сотворили с ними в Горьком?!»

Я не очень галантно расшаркался, вручил розы, а взамен получил приглашение пройти в комнату и подождать:

— Сейчас они придут.

Меня несколько смутило то, что Елена говорит о муже ОНИ, а не он, но заданный стереотип представлений продолжал работать даже тогда, когда моя новая знакомая куда-то позвонила и сухо сказала:

— К вам уже пришли!

Через некоторое время хлопнула входная дверь, и в комнату, весело перебраниваясь, вошли двое. Академика я знал по портретам из редких книг, тайно привозимых с Запада. С ним была женщина, очень похожая на ту, что впустила меня в квартиру, но значительно моложе — быстрая, решительная, с красивой улыбкой, которую мгновенно мог сменить гнев.

— Здравствуйте, Елена Григорьевна, — торжественно начал я свою задуманную речь.

Она необиженно поправила меня: «Георгиевна».

— Простите, но мы по «голосам» знаем вас без отчества...

— А-а, ерунда... У вас интересная газета, гораздо интересней, чем нынешний самиздат. Кофе хотите?

Я захотел (какой же дурак откажется выпить кофе в квартире академика Сахарова?) несмотря на то, что внизу нас ждала машина, а в Доме кино, конечно же, нервничал Барщевский.

Мы остались вдвоем с Сахаровым. Он сел на кушетку и вдруг стал объяснять, почему они пропустили трансляцию «Риска».

— В Горьком мы смотрели все в подряд. Это был единственный способ общаться с миром. У меня отняли даже транзисторный приемник. А теперь все так интересно: и встречи, и передачи, и то, что пишут в газетах. Чаще всего я узнаю о многом в пересказе. За всем невозможно уследить.

Вернулась Елена. Мы выпили с ней кофе и спустились в машину. Я торопливо вытаскивал из них все новые и новые подробности их возращения. В основном рассказывала Елена, Сахаров лишь что-то до-

5

бавлял или уточнял подробности. Потом Андрей Дмитриевич опишет этот эпизод в своей книге «Горький, Москва, далее везде»:

«...В три часа позвонили. Я взял трубку. Женский голос: «Я слушаю». (Люсе: «Это Горбачев». Она открыла дверь в коридор, где происходил обычный «клуб» около милиционера, и крикнула: «Тише, звонит Горбачев». — «Здравствуйте, я вас слушаю». — «Я получил ваше письмо, мы его рассмотрели, посоветовались». Я не помню точных слов Горбачева, с кем посоветовались, но не поименно, и без указаний, в какой инстанции. «Вы получите возможность вернуться в Москву, Указ Президиума Верховного Совета будет отменен. (Или он сказал — действие Верховного Совета будет прекращено.) А. С). Принято также решение относительно Елены Боннэр». Я — резко: «Это моя жена!» Эта моя реплика была эмоциональной реакцией не столько на неправильное произношение фамилии Боннэр (с ударением на последнем слоге), а главным образом, на почувствованный мною оттенок предвзятого отношения к моей жене. Я доволен своей репликой! Горбачев: «Вы сможете вместе вернуться в Москву. Квартира в Москве у вас есть. В ближайшее время к вам приедет Марчук. Возвращайтесь к патриотическим делам!». Я сказал: «Я благодарен вам! Но несколько дней назад в тюрьме убит мой друг Марченко. Он был первым в письме, которое я вам послал. Это было письмо об освобождении узников совести — людей, репрессированных за убеждения. Горбачев: «Да, я получил ваше письмо в начале года. Многих мы освободили, положение других облегчено. Но там очень разные люди». Я: «Все осужденные по этим статьям осуждены незаконно, несправедливо, они должны быть освобождены!» Горбачев: «Я не могу с вами согласиться».

Я: «Я умоляю вас еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении людей, осужденных за убеждения. Это — осуществление справедливости. Это — необычайно важно для всей нашей страны, для международного доверия к ней, для мира, для вас, для успеха всех ваших начинаний». Горбачев сказал что-то неопределенное, что именно

— не помню. Я: «Я еще раз вас благодарю! До свидания!».

— А теперь мы в Москве, — как-то легко подвела итог Елена, — и едем, Гена, вместе с вами смотреть кино. Кстати, напомните мне, у меня есть для вас одно интересное предложение. Пятницкий ведь для них?

— спросила она мужа. Тот кивнул.

— Пятницкий? — удивился я. — Это тот, кто создал детский хор?

— Это тот, кто создавал Коминтерн, — без упрека в невежестве пояснила Боннэр. — С ним дружил мой отец Алиханов, самый первый секретарь РКП Армении, и работала моя мама, Руфь, вы ее видели. Отца расстреляли, а мама много лет провела в лагерях.

6

— А почему вы не напишете об этом? Это была бы очень интересная книга.

— Я пробовала. Но дошла до эпизода, когда армянские большевики, опасаясь прихода дашнаков, арестовали всех бывших царских офицеров и отправили в Россию, а расстреляли где-то в степях Предкавказья. Сделал это глава армянского ЧК Атарбеков без согласия с ЦК Армении, но с одобрения Москвы. Потом он хозяйничал в Белоруссии.

Всё..! Дальше писать расхотелось. С крови начали, кровью и кончили. Собственной.

Барщевский вместе со своей женой Виолиной ждал нас у самого входа. В отличие от меня, он сразу же определил, кто есть кто, и провел нас в зал.

Фильм был действительно сенсационным для того времени. В нем излагались события военного противостояния Востока и Запада. Многое впервые звучало с экрана, многое было подлинным открытием. Мало кто из нас подозревал, сколько раз человечество было на волоске от гибели. И чаще всего по нашей вине, вернее, по вине наших правителей.

Сахаров не отрывал взгляда от экрана и лишь изредка кратко комментировал некоторые эпизоды. Как правило, это было откровением и для меня, и для Барщевского.

Когда в зале зажегся свет, я искренне сказал авторам, что теперь я понимаю, почему они вдруг проснулись знаменитыми. Сахаров тоже сказал, что фильм сделан в основном достоверно, но у него все же есть кое-какие замечания.

Мы прошли в кабинет директора Дома кино, и я включил диктофон.

Андрей Сахаров:

— Я до сих пор нахожусь под сильным эмоциональным впечатлением от фильма. От его заключительных кадров — Карибского кризиса. Вся эта драма, произошедшая 25 лет назад, возникает передо мной как сиюминутная. Все это может повториться...

Тогда наверху (в правительствах) оказались два выдающихся человека, и они смогли остановиться. Как возник Караибский кризис, — это особый вопрос. В фильме это не совсем ясно. Непосредственным поводом послужили советские ракеты, установленные на Кубе. И хотя еще не было известно, есть ли на них ядерные боеголовки, но возникла страшная напряженность, которая могла кончиться катастрофой.

Конечно, сегодня ни один разумный человек не хочет войны, но повторение эпизодов, похожих на Карибский кризис, угрожающе возможно...

Если говорить об идее фильма, то, по-моему, она такая: говорить правду — это риск, но говорить правду — это и абсолютная необходимость, без которой жизнь оказывается под угрозой. Без этого мы, все человечество не может существовать, не может жить. И заслуга созда-

7

телей фильма в том, что они сказали иногда трудную, иногда радостную правду. Пошли на риск ради нужного для нас дела.

Мне уже приходилось слышать от людей, что они были потрясены тем, что говорится на черно-белом экране о судьбе Королева. Но мы, люди более близкие к тому времени, остро ощущаем и некоторую недоговоренность в фильме. Большое волнение вызывают кадры, посвященные супругам Розенберг. Тут сказано много того, чего раньше у нас не говорилось. Но сказано не все. Дело Розенбергов — это реванш американской контрразведки за дело Клауса Фукса. Говорить о деле Розенбергов и не говорить о деле Фукса в таком фильме, призванном восстановить истину, нельзя. Мы не должны ничего скрывать. Фукс действовал по идейным соображениям. Он не был предателем того мира, в котором жил. Передать чертежи атомной бомбы Советскому Союзу он считал своим долгом. Иначе это будет выглядеть попыткой реабилитировать СССР, придать ему больший авторитет. Мы не нуждаемся в ложном авторитете, как и в сокрытии правды.

Нужно было сказать, что Карибский кризис был остановлен не звонком по «красному» проводу» (прямому телефону Белый дом — Кремль), а по дипломатическим каналам. Хрущев согласился вывести ракеты с Кубы, Кеннеди — из Турции и Италии. То, как действовали эти руководители, показало, что это были большие руководители. Можно надеяться, что и в будущем на самом верху будут люди такого же ранга. Но нельзя же вечно конфликты решать именно так. Их нужно просто не допускать. Для этого всем странам нужно больше открытости, того, что мы сейчас называем гласностью.

Я думаю, что этот фильм является одним из основополагающих камней гласности и потому имеет большое значение.

Речь Тухачевского... Мы не услышали ее сегодня. А может, она где-то есть. Мы слышали прямую речь Сталина на параде 1941 года. А где же его прямая речь на пленумах и съездах? Без этого полной правды быть не может, без этого мы не поймем всей трагедии, которая произошла с нами.

Хорошо, что в этом фильме намного больше, чем в других, показана историческая роль Хрущева. Оценка Хрущева в нашей стране до сих пор несправедлива. Если говорить о широких слоях населения, то у них сложилась неверная оценка своего главы государства. Это была фигура мирового значения. Но кому много дано, с того много и спрашивается. И все же спрашивать нужно справедливо.

Рейкьявик был разведкой боем. Сам бой еще впереди. За мир должны отвечать все — и политики, и не политики, но все они должны изначально исходить из правды. Вот полет Пауэрса, показанный в фильме... Здесь он изображен, как новый наметившийся курс Эйзенхауэра. Но это не так.

8

Эйзенхауэр выступал с проектом открытого неба. Теперь, с появлением спутников, это стало реальностью. Это фактор стабильности. То, что тогда предложил президент было тоже реальностью на том уровне техники. И Советский Союз не принял это предложение только потому, что он был слабее, чем он себя изображал. Он шел сознательно на военный блеф. Его территория была покрыта лагерями, и он не желал демонстрировать этого всему миру. И тогда ответом на эту позицию стала программа У-2. Пауэре летел в направлении на центр Советской военной промышленности. На центр атомной промышленности, на Урале. Он был сбит недалеко от Свердловска, немного не долетев до своей цели. Это была не провокация, а попытка осуществить свое предложение явочным порядком. Тем более что чуть более недели назад их самолеты благополучно пролетели над всей территорией Советского Союза. Полет Пауэрса не был неожиданностью. Потом было совещание в верхах, но в этот момент вмешалась новая политическая сила — Китай. Ультиматум Мао-цзе-дуна звучал так: или не будет договора четырех держав, или я расколю мировое коммунистическое движение. Не полет У-2 стал причиной крутого поворота в политике, а ультиматум Китая. Это, конечно же, не единственная причина. Как всегда их несколько. Хрущев хотел победы на выборах Кеннеди, что, как известно, и произошло. Хотя потом Хрущев и говорил: какого черта нам нужен этот Кеннеди, если все равно он ничего не может. Потом историки назовут этот момент моментом потерянных возможностей.

Сейчас возникает тупиковая ситуация с СОИ, которая может быть разрешена, как я считаю, просто игнорированием СОИ.

Я желаю авторам этого фильма пережить обрушившуюся на них славу. Это трудно, это может быть самое тяжелое в жизни. Но нужно идти вперед, говорить, очищаться, восстанавливать свою историю.

Самая страшная болезнь нации — это мифологизированное сознание. Почему у нас всех было раздвоенное мышление? Разве мы не знали о масштабах репрессий? Знали. Но думали, что всего этого не знал ОН!

Нужен фильм о двадцатом съезде партии, о голоде в деревне в двадцатые годы...

Умолчание — есть ложь!

Сейчас кинодокументалистика идет впереди историков, медленно осмысляющих все произошедшее с нами. В чем-то впереди и журналистика...

Только не следует забывать, что гласность — это еще не свобода печати и не свобода совести».

Собственно, для одного пятистраничного интервью материала было уже сверхдостаточно. Но никто не хотел прерывать разговора. Было ощущение эйфории, но был и страх: а вдруг все это в последний раз.

9

Меняя пленку в диктофоне, я включил его в какую-то не ту розетку. Раздался жутковатый рык.

— Ну, начинается! — весело сказала Елена Боннэр. — И здесь от них покоя нет.

Все, конечно, поняли, что эта реплика в адрес КГБ, и нервно хихикнули. Сахаров только улыбнулся.

Наконец, все распрощались и пошли провожать нас до редакционной машины. Боннэр предложила мне зайти к ним за телефоном Игоря Пятницкого. Я вновь поднялся на седьмой этаж. Телефон в суматохе опять не нашли, зато Руфь Боннэр дала мне книжечку, изданную за бугром, — «Дневник жены большевика».

На следующий день я с утра ушел в Битцевский лес и там расшифровывал пленки. Однако прогуливающиеся по тропинкам люди, услышав «Непривычные суждения, стали подходить ко мне все ближе и ближе, а потом и вовсе устроили стихийный митинг. Пришлось ретироваться домой.

Рано утром текст интервью под заголовком «Прямая речь» уже лежал на столе у главного редактора. Часа три я пребывал в весьма несчастливом неведенье.

Новый звонок по внутреннему телефону и предложение зайти опять ничего хорошего не предвещали. .

Главный был угрюм и страшно раздражен:

— Ты же понимаешь, что напечатать материал в таком виде мы не сможем.

— Почему? — я действительно не понимал. Каждое слово Сахарова несло нам откровение, открывало на что-то глаза и не касалось каких-то военных секретов.

— Зайди к Ю. Б.(заместитель главного), я отдал ему текст, поработайте вместе.

Далее начался сущий ад. Ю. Б. пытался все переписать по-своему, уверял меня, что Сахаров все напутал, что на самом деле все было по-другому. Мы орали друг на друга, я выбегал из кабинета, возвращался, убегал снова. Грозился на все наплевать и вообще уйти из редакции. На душе было отвратительно.

Наконец, мы пришли, как тогда модно было говорить, к какому-то консенсусу. То ли мне действительно этот компромисс показался приемлемым, то ли Ю. Б. удалось меня загипнотизировать (хотя в жизни я не поддавался ничьему внушению), но, так или иначе, новый вариант появился на свет.

Я позвонил Сахарову и сказал, что зачитаю текст по телефону. Он согласился, но позвал к телефону Елену, попросив ее прослушать интервью по параллельному аппарату.

10

Я начал читать. Сахаров прерывал меня чуть ли не на каждом абзаце. «Это не так», «Я этого не говорил» или «Говорил не так».

Все летело к чертовой матери. С отчаяния я предложил привести ему текст, чтобы он сам внес в него поправки, но не позднее, чем к завтрашнему утру. Неожиданно он легко согласился, и я помчался на улицу Чкалова.

Помчался — слово весьма относительное. Редакционных машин не было, а такси я еле-еле поймал.

Дома я застал одну Руфь, Елена и Андрей уехали в какое-то посольство на прием. Видя мое отчаяние, Руфь пригласила меня на кухню покурить и заверила, что к утру все будет готово, Андрей выправит текст.

— Когда! — уныло засомневался я.

Руфь предложила мне чаю и стала расспрашивать, успел ли я прочитать книгу Юлии Пятницкой.

— Только начал, но уже страшно. Она что, постепенно сходила с ума?

Руфь кивнула.

— Вы ее знали? -Да

— Многословной назвать ее было трудно. Я много курил, она — еще больше. Выкуренная папироса тут же сменялась новой. Она не только не торопила меня уйти, а наоборот, задерживала. До сих пор не могу понять, почему она вдруг приняла меня, доверилась..

Расстались мы уже как сообщники в общем «заговоре» против Сахарова, который просто обязан выступить в нашей газете.

С утра я уже был у Сахарова. Он уже ждал меня на кухне.

Он молча кивнул и протянул статью, шепотом же попросив больше ничего не править.

Я кубарем скатился вниз и уже в машине начал перечитывать интервью. Шофер подозрительно покосился на меня, когда, дочитав текст до конца, я разразился истерическим хохотом. Со скрупулезной точностью академик восстановил по памяти текст, который я расшифровывал с пленок. .».;¦

В редакции я гордо отдал текст Ю. Б. и сказал, что более изменять его академик отказывается. Либо печатайте так, либо не публикуйте вовсе. Сахаров в славе не нуждается.

О чем уж совещалась главная редакция, для меня полная тайна. Но скоро меня вызвали, предложили сменить заголовок и в двух местах сократить текст. Ну, эти-то мелочи я устранил мгновенно, согласовав, конечно, сокращения с Сахаровым.

11

Признаюсь, я расслабился. Мне уже казалось, что можно произнести вечно живую фразу: «финита ля комедия» — и торжествовать победу.

Но не тут-то было. Очень скоро ко мне в кабинет явилось редакционное чудище в лице нашего цензора Миши и, ткнув пальцев в один абзац, спросило: откуда это Сахаров взял, что чертежи атомной бомбы выкрал для нас некто Фукс. Что никакого Фукса он не знает, а кража чертежей для наших ученых — злобная выдумка западной желтой прессы.

Я опять позвонил на Чкалова и растерянно спросил академика: что же делать?

— Покажите им книжечку, к сожалению, сейчас у меня ее нет, она пять лет назад вышла в Воениздате и там есть кое-что про Фукса. Они сами выдают свои секреты, а потом пытаются обвинить в этом других...

При помощи главного редактора книга нашлась в библиотеке «Известий». Я торжественно процитировал нужный абзац Мише. Тот что-то пробормотал про необходимость показать книгу начальству и ушел. Я ему ехидно прокричал вдогонку, что в случае утери библиотечной книги он будет обязан уплатить за нее в десятикратном размере.

В типографию уехала дежурная бригада, материал уже можно было снять только на день, задержав выпуск газеты, а атака на Сахарова все продолжалась. Звонил по вертушке какой-то не очень главный начальник, потом самый главный...

Оказалось, что в книге действительно сказано, что Фукс передал кому-то чертежи атомной бомбы и отсидел за это солидный срок, но не сказано — кому. Поэтому этот кусок надо выбросить из материала.

— Наверное, Новой Зеландии, — ехидничал мой Главный.

— А я вот не подпишу в печать в таком виде, — не ехидничал Главлито-вец. Главный рычал и ругался по-черному. Правда, самое страшное было, когда он не рычал, а говорил очень тихим, почти елейным голосом:

— Нельзя? А почему? А вы запретите мне все это письменно, и с этой бумажкой я завтра же поеду в ЦК. Этот эпизод есть в фильме, а он зали-тован. Вот номер лита. Фильм уже видел Горбачев, и он ему понравился. Я имею право брать ответственность на себя. Если вы выпустили фильм и что-то там прозевали, то это ваши «семейные» трудности.

Из редакции я уехал почти ночью, увозя с собой первые экземпляры тиража, все еще не уверенный в том, что газета увидит своего читателя, а читатель увидит газету.

У единственного газетного стенда «Московских новостей» стояла Огромная толпа. Кто-то зачитывал статью вслух, ему подсвечивали десятком карманных фонариков...

Утро было почти триумфальным. Редколлегия ахала и называла этот номер лучшим за все последние месяцы. Главный соглашался,

12

но, как я подметил, тревожно косился на вертушку. И она зазвонила. Разговор с незнамо кем был резким, почти грубым. Главный, наконец, швырнул трубку и продолжил вести редколлегию.

В эту минуту я осознал весь идиотизм своего торжества. Ничуть не потеряла своей актуальности старая журналистская поговорка: «материал может написать каждый дурак, а напечатать его может только Главный, если он настоящая ЛИЧНОСТЬ».

Дальнейшие объяснения, связанные с Фуксом, предстояло вести Ю. Б. Он куда-то звонил, писал какие-то объяснительные записки и, кстати, не винил меня ни в чем. Знал ли он тогда, что впредь ему будет суждено нести на себе всю сахаровскую эпопею, получать пинки, выслушивать унизительные нотации? Потерять место и. о. первого зама Главного? Быть переведенным в простые обозреватели, и только дружный бунт Главного и всей редакции остановит его скольжение вниз по служебной лестнице.

Забрав несколько экземпляров газет и бланк дефицитной подписки на «МН», я рванул на улицу Чкалова..

Засиделись допоздна. Я стал прощаться.

— Я вас провожу, — вдруг предложил Сахаров. Я удивился и отказался.

Выйдя на улицу, побрел по краешку тротуара к Курскому вокзалу с надеждой поймать такси. Через несколько шагов почувствовал, что взлетаю в воздух, что земля ушла из-под моих ног. Конечно, я краешком глаза видел идущего мне навстречу человека, слышал шаги идущего сзади, но как-то не совместил это со своим вертикальным взлетом.

И вдруг со стороны раздался уже очень хорошо мне знакомый голос:

— Ребята, вы что это?

И что-то вроде: «не шалите, я тут».

Земля была возвращена моим ногам. Впереди меня оказались двое быстро уходящих людей, а от бровки тротуара быстро отъехала черная «Волга».

Я растерянно оглянулся. В дверях своего дома стоял Сахаров, грустно склонив голову набок. Я махнул ему рукой, что все в порядке, и тут же поймал такси.

Всю дорогу я промолчал. Разговорчивый водитель не услышал от меня ничего, кроме: угу, ну-ну, надо же... Мне не было страшно, я, действительно, не успел испугаться, но ощущал какое-то опустошающее унижение. Рано мы решили, что прошлое уже в прошлом. Нас, если пожелают, в любой момент вернут из вертикального положения в позу «чего изволите?». Этим балом по-прежнему правили не мы.

Через несколько минут после моего возращения домой раздался телефонный звонок. Звонил Сахаров. Он извинился за позднее беспо-

13

койство и стал уточнять детали какого-то незначительного события. Я отвечал, понимая, что не они интересуют академика, ему важно было убедиться, что фарс КГБ не закончился трагедией.

С этого дня мы созванивались почти ежедневно. Появление статей Сахарова в периодической печати для кого-то стало чуть ли не сигналом к окончательной реабилитации. Его стали обременять просьбами похлопотать за кого-то, восстановить справедливость. Он перезванивал мне, спрашивал, что можно сделать для этих людей, к кому сейчас следует обратиться, чтобы не нарваться на равнодушный отказ.

Были, однако, и другие звонки: с угрозами, проклятиями за то, что печатаем в своей газетенке предателя, ратующего за войну, продавшегося Западу за доллары. И все-таки добрых звонков и писем было больше.

Меня часто спрашивали, что больше всего привлекает в Сахарове: ум, простота, несгибаемость? А я и сам бы себе не мог ответить на эти вопросы. Нет, нет, видит бог, я не преклонялся перед академиком, да он бы и сам не потерпел никакого преклонения. Не заискивал, не пытался вписаться в стиль этого дома, стать другом семьи. Все события происходили как-то сами собой, естественно, без какого-то вдруг написанного сценария. Вот так запросто звонил я, вот так запросто звонил он мне. И не вздрагивало сердце, когда жена или теща передавали мне: «Позвони Сахарову, он тебя ищет». И все же я сам до конца не понимал, почему Сахаров и Боннэр вдруг так плотно вошли в мою жизнь, почему уже не мыслю себе существования без них, как без чего-то одновременно бесконечно ценного и уже как бы само по себе разумеющегося.

Что-то понять помог вдруг вспомнившийся эпизод из моей былой службы в армии...

Самым тяжелым и ответственным днем для нашего командира роты был не день учений, не день проверки состояния нашей боевой готовности, а день выборов в какие-нибудь Советы.

В этот день он являлся в казарму за час до подъема, приторно-улыбчатый и предельно настороженный. Ну, во-первых, ему нужно было успеть заткнуть дневальному рот, чтобы тот (ой, не приведи господи!) не заорал: «Рота, подъем!», ибо следовало в меру громко и вежливо попросить: «Товарищи военнослужащие, вы приглашаетесь выполнить свой гражданский долг — проголосовать за блок коммунистов и беспартийных». Во-вторых, зорко проследить, чтобы ретивые сержанты не пинали сапогами еще не проснувшихся салаг, а будили их легким, чуть ли не отеческим потряхиванием за плечо.

Все вместе мы высыпали на улицу, чтобы не вполне охочей компанией идти на избирательный участок. И этот момент был самым ответственным для ротного. Злые, невыспавшиеся, все знающие про бесцель-

14

ность предстоящей церемонии, мы первые минуты валили туда гурьбой, а уже через минуты, сами того не желая, подсознательно оформлялись в строевую колону. А вот это и было самым непозволительным в день торжества блока коммунистов и беспартийных. Не дай бог враги за бугром узнают, что в армии голосовать ходят строем — клеветы не оберешься! (Чего они этого так боялись, не боясь другого, много худшего?).

Ротный налетал на строй пастушеской собакой, только не сбивал нас, овец, в кучу, а наоборот, рассеивал в бесформенную толпу. Мы расходились, но через некоторое время все повторялось сначала. Никто, конечно, из нас строя не любил. Но вбитый ежедневной муштрой инстинкт срабатывал бессознательно.

Сахарова невозможно было заставить ходить строем даже под угрозой смерти. Этот инстинкт был ему отвратителен генетически. Он был негнущимся интеллигентом в высшем понимании этого слова.

Интеллигент на Руси — давно уже понятие социальное, а не биологическое. Этим званием наделяют человека по принадлежности к профессии.

Для Сахарова интеллигентом был рабочий Анатолий Марченко и не были таковыми многие собратья по профессии.

Я сам был внутренним сопротивлянтом с самого детства. Не таясь, читал всю запрещенную литературу, отказывался делать то, что считал для себя позорным. Для сильных мира сего я был откровенно не своим, опасным, способным вдруг выкинуть какое-либо коленце. На служебной лестнице я застрял безнадежно и охотно. Поднимаясь по ней, необходимо было безудержно врать, топить других, пресмыкаться. Меня выше и не двигали, но и сам я не стремился туда. В кухонных диспутах участвовал сначала охотно, проклиная все и вся. Но в какой-то момент мне это обрыдло до отвращения. Теоретически все «камни были разбросаны», все уже знали, что и как разрушать. Я сам для себя осознал, что пора (хотя бы тоже теоретически) учиться собирать камни, чтобы из них построить настоящий дом, а не солдатскую казарму.

Мои призывы не находили откликов, да и сам я, к собственному стыду, уже отвык от созидания.

Сахаров же и был Сахаровым, уже только потому, что, разрушая, параллельно созидал. Даже тогда, безнадежно и бессрочно помещенный в клетку полусвободной тюрьмы в Горьком, он думал не о том, как подальше и поточнее отбросить тот или иной камень, а как его применить в новом строительстве, ибо другого материала для этого нового дома не будет.

Поэтому он и был, в отличие от всех нас, пророком. При жизни никто не осмеливался назвать его именно так. Так назовут только после смерти.

15

Глава 2 МЕССИЯ И МЫ

Давно уже (через какие-то недели) я подружился с Игорем Пятницким, чья мать, сходя с ума от происходящего вокруг беззакония, написала книгу «Дневник жены большевика». Давно уже написал и сверстал газетную полосу о горькой судьбе его отца, погибшего в сталинских лагерях. Но даже при острой нехватке хороших очерков материал упорно не печатали. Он переползал из одного недельного плана в другой и загадочно вылетал из текущего номера.

Бывая в доме Сахарова, я постоянно слышал вопрос: что с Пятницким? Даже всегда молчаливая Руфь время от времени интересовалась судьбой публикации.

Сам Игорь Пятницкий, отсидевший свою «кровную» десятку, почти ежедневно бывал в редакции, рассказывал все новые и новые подробности о гибели своего отца, о его следователе генерале Ланфанге, который (сукин сын) не отсидел и года после суда над ним в 1957 году за зверские пытки политзаключенных. Живет себе припеваючи на улице Горького и получает персональную пенсию. Не только по делу отца Игоря, но и по делам других видных репрессированных Ланфанг фигурировал как дикий садист, снискавший недобрую славу даже среди своих сослуживцекв-чекистов.

Он старой редакции «МН» к этому времени остались лишь считанные единицы сотрудников, но среди них был зам. главного редактора Евгений Лангфанг, невзлюбивший меня с самого первого момента моего появления на этаже. Человек в преклонном возрасте, по стати своей он производил впечатление палача, способного прикончить человека одним ударом кулака. Но, несмотря на это, мне и в голову не приходило связывать воедино его и Ланфанга из НКВД.

Но однажды, когда Игорь Пятницкий сидел в моем кабинете, кто-то заглянул и сказал, что меня вызывает к себе Ланфанг.

И вдруг всегда бодрый Игорь Пятницкий, закатил глаза и медленно стал сползать со стула. Я еле-еле привел его в чувство.

Придя в себя, Игорь тут же спросил:

— Это какой Ланфанг?

Я бездумно отмахнулся — мол, просто однофамилец.

Быстро распрощавшись, Игорь ушел.

Да, недооценил я старую гвардию.

Уже на следующий день, когда я заехална Чкалова, Сахаров спросил меня, знаю ли я, что у нас в редакции работает племянник генерала Ланфанга, кстати, сам бывший НКВДист?

16

Я изумился. За один какой-то день следствие было проведено с такой дотошностью, что дело вполне можно было бы передать в суд, будь мы действительно правовым государством.

Боннэр поинтересовалась, не из-за этого ли материал о Пятницком до сих пор не увидел свет. Я усомнился, но все-таки пошел к главному редактору и напрямую спросил: не потому ли не публикуется материал о Пятницком, что в редакции работает племянник его палача?

Яковлев искренне изумился и спросил: не ошибаюсь ли я?

Я высокомерно усмехнулся — разведка старой гвардии не ошибается никогда — и пересказал подробности.

По реакции главного я понял, что это сообщение почему-то для него важно.

Он задумался, а потом спросил, не может ли Сахаров дать какое-нибудь напутствие Горбачеву перед его встречей с Рейганом. Он планирует посвятить этому целую полосу, предоставив ее ряду именитых лиц.

Я осторожно предупредил, что Сахаров напишет такое, что он, главный, в жизни не решится на публикацию, а мы окажемся перед академиком в дурацком положении.

— Напечатаем! — самоуверенно пообещал Яковлев. — Все напечатаем, что бы он ни написал. Ты только уговори его. Это же не наше мнение. Все равно он выложит его «голосам». Ты, главное, уговори его, чтобы именно нам, а не еще кому-то.

Академика мне уговаривать не пришлось. Он согласился мгновенно, только спросил, когда нужно сдать текст.

— Вчера, — весело сказал я, как это было принято у нас в редакции. Он кивнул и ушел к себе в кабинет этажом ниже.

Наутро я уже держал в руках текст, не только написанный, но и напечатанный на портативной машинке с мелким шрифтом.

Прочитав напутствие Горбачеву, я похолодел от ужаса. Мои самые страшные предположения были ничем по сравнению с тем смыслом текста, который всего за одну ночь написал академик. В четыре страницы текста он умудрился вместить столько, сколько Горбачев не слышал за всю свою жизнь:

Прорыв должен быть продолжен и расширен.

Андрей Сахаров, академик.

Соглашение по ракетам средней и меньшей дальности — событие огромного политического значения, реальное уменьшение ядерной угрозы, нависшей над человечеством. Стороны согласились на действительно эффективный взаимный контроль. Все это — проявление нового мышления. Крайне важно, чтобы достигнутый прорыв был продолжен и расширен.

Я считаю, что следующим шагом должно быть соглашение о 50-про-

17

центном сокращении стратегических ядерных сил — ракет и других межконтинентальных средств доставки. Это соглашение, по моему убеждению, может быть достигнуто, независимо от проблем противоракетной обороны и каких-либо политических и военных проблем. Моя убежденность тут основана на общепризнанной всеми экспертами малой эффективности и уязвимости СОИ в обозримом будущем. 50-процентное сокращение межконтинентальных ядерных сил при всех условиях не нарушит стратегического равновесия в мире, но в то же время вместе с соглашением о ракетах средней и меньшей дальности создаст совершенно новую психологическую и политическую обстановку для дальнейшего продвижения к более безопасному и справедливому миру, для разрешения региональных конфликтов в обстановке большего доверия для дальнейшего ядерного разоружения. Предпосылкой более глубокого (более чем на 50%) ядерного разоружения является взаимоприемлемое решение проблемы ограничения противоракетной обороны и исследований новой военной техники в условиях взаимного контроля, равновесия и сокращения обычных вооружений, политические и военные меры, способствующие взаимной безопасности и доверию (такие, например, как создание в Европе и других регионах полностью демилитаризованных коридоров), большая открытость общества.

В применении к СССР неотложными, по моему убеждению, являются: 1) ликвидация очага недоверия в обширном регионе, прекращение страданий афганского народа и гибели советских солдат, быстрый вывод советских войск из Афганистана, 2) безусловная реабилитация всех осужденных за убеждения и связанные с убеждениями ненасильственные действия (в начале года были освобождены, насколько мне известно, но не реабилитированы 200 человек. Это способствовало бы международному доверию).

Я считаю возможным и необходимым в обозримом будущем осуществление СССР смелого шага — сокращения в одностороннем порядке срока службы в армии, флоте и авиации с одновременным сокращением всех видов вооружений.

Освободившиеся в мире, и в частности в СССР, БЛАГОДАРЯ РАЗОРУЖЕНИЮ СРЕДСТВА И ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ.

ДЛЯ СССР РАЗОРУЖЕНИЕ - НАРЯДУ С ДЕМОКРАТИЕЙ, ГЛАСНОСТЬЮ, ПРЕОДОЛЕНИЕМ ДОГМАТИЗМА И ЗАСТОЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, КАДРОВОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ - ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕСТРОЙКИ, ИСТОЧНИК ЕЕ СИЛЫ.

18

В ОБЩЕИСТОРИЧЕСКОМ ПЛАНЕ СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ ТЕРМОЯДЕРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО САМОУНИЧТОЖЕНИЯ ВОЗМОЖНО, ПО МОЕМУ УБЕЖДЕНИЮ, ЛИШЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГЛУБОКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В НАПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ОБЩЕСТВА, СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, СБЛИЖЕНИЯ (КОНВЕРГЕНЦИИ) КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ С ОТКАЗОМ ОТ ПРЕДВЗЯТОСТИ, ДОГМАТИЗМА, МЕССИАНСТВА, ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛЬНОГО РАВНОПРАВИЯ ВСЕХ . НАРОДОВ И РАС НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ (МП 49, 6 ДЕКАБРЯ 1987 г.).

Видимо, моя физиономия все же что-то выражала, потому что академик спросил:

— Что-нибудь не так? Может, это вам не подходит?

— Нам-то подходит, но подойдет ли это Горбачеву, — горько пошутил я.

Мы в «МН» были, конечно, к этому времени отчаянными храбрецами, все время лезущими на рожон. Но одновременно оставались и не менее отчаянными трусами. Ничто не мешало властям прихлопнуть нас в удобное для них одночасье. Яковлев уже получил свой выговор за публикацию некролога эмигранта Виктора Некрасова и жуткую взбучку на коллегии АПН за публикацию и отклики на письмо десяти писателей-эмигрантов «Пусть Горбачев представит нам доказательства».

— А если не напечатаем?

— Не получится, я буду не в обиде.

Вернувшись в редакцию, я пошел к главному и протянул ему сахаровский меморандум с соответствующими пояснениями.

Думаю, что, читая текст, главный испытывал все те же чувства, что и я. Прочитав, он отложил странички на край стола, чуть подумав, снял трубку вертушки.

Не знаю почему, но я сразу пенял, что он звонит нашему непосредственному начальнику — директору АПН, известному нам под кличкой Иезуит.

Говорил Яковлев тихо, очень спокойно, но чуть вкрадчиво.

— У меня текст Сахарова в виде обращения к Горбачеву. Он приготовил его для западных корреспондентов. Мой сотрудник Жаворонков, вы его знаете, буквально вырвал это письмо у академика и отговорил его пока выступать по «голосам». Но вы же знаете упрямство Сахарова, а потом у него есть второй экземпляр... Я хотел бы подъехать и посоветоваться с вами, может, сделаем опережающий шаг?

От такого вранья, да еще по вертушке, которая у нас всегда ассоциировалась с символом власти, да еще члену ЦК, я буквально остолбенел. Даже в самом страшном сне я не мог себе представить, кто бы, кроме КГБ, смог вырвать у А. Д. что-то из рук.

19

Яковлев спокойно положил трубку и сказал:

— Поехали. Он ждет нас.

— А я-то зачем, — посопротивлялся я. Посещение начальников любого ранга не было моим самым любимым занятием.

— Ты — моя козырная карта! Он вообще считает, что ты главное исчадие ада.

— После Елены Боннэр?

— Перед...

В общем-то, не очень поняв свою надобность, я сел в машину главного, и мы поехали в АПН.

По дороге говорили о чем угодно, но не о Сахарове. О редакции, о дефиците хороших журналистов, о неумении работать по-западному. Особенно доверительной была беседа о его сыне, Володе. Мы работали с ним вместе в двух редакциях и, будучи намного его старше, я был откровенным поклонником его таланта. А Вовка вдруг плюнул на журналистику и ушел в кооператоры. Тогда и мне казалось, что он в чем-то запутался, может, в своих финансовых делах. А отец этот шаг расценил чуть ли не как предательство. Конечно, наши коллеги «справа» не упустили случая поиздеваться над Яковлевым-старшим: «мол, отправил сына «в люди».

Вдруг Яковлев резко сменил тему и спросил:

— А можно ли уговорить академика кое-что смягчить, подправить, не меняя всего смысла обращения к Горбачеву?

Я, не раздумывая, сказал: «Нет».

Пройдя в АПН, я остался в приемной Иезуита, а Яковлев без доклада вошел к нему.

Секретарша с любопытством изредка косилась в мою сторону.

Наверное, так по-разгильдяйски одетых людей в приемной Иезуита еще не бывало. Все сотрудники этого ведомства были безукоризненно элегантны, но все равно почему-то были похожи на официантов. Наверное, потому, что всегда готовы претерпеть что угодно и от кого угодно.

Через некоторое время я вышел в коридор покурить, и меня тут же позвали в кабинет, причем с таким волнением, словно там случился пожар, а потушить его могу только я.

Кличка Иезуит вполне соответствовала виду нашего высокого начальника. Он был худ и несгибаемо прям и в отличие от большинства моих сограждан, лицо его не выражало ни радости, ни огорчения, оно было узким и длинным. На груди его не было большого церковного креста на тяжелой цепи, но я его явственно представлял. Он и только он мог быть человеком-портретом, который за короткое время претерпел и взлеты и падения и некоторыми недальновидными чиновниками слишком рано был списан в архив.

20

Иезуит привстал со своего трона-кресла, протянул через стол руку и пригласил сесть.

Я сел, довольно-таки нахально развалясь, а он углубился в текст, словно бы до моего прихода не успел прочитать его вдоль и поперек.

Молчание было неприятным. Меня опять тянули в какую-то отвратительную игру, которую мои начальники называли между собой высокой политикой. Для меня же все это было игрой в кошки-мышки с незавязанными глазами.

Неожиданно в кабинет Иезуита вошел его первый заместитель, герой повести Владимира Войновича «Иванькиада». Он плюхнулся в кресло, бесцеремонно взял первые страницы послания Сахарова и стал читать.

Герой Войновича был намного попроще Иезуита. Этакий удачливый крестьянин-дурачок, которому почему-то крупно повезло.

— Эге, — вдруг радостно воскликнул он. — А вот здесь бы надо поправить!

Его рука хищно взвилась над столом в поисках стила, которым он не написал ни единой собственной строчки, зато вымарал их на доброе собрание сочинений.

Иезуит вдруг вырвал из рук Героя сахаровский текст и глухо сказал:

— Годами ссылки в Горький он заслужил хотя бы то, чтобы вы его не правили.

Моему изумлению не было конца. Иезуит на то и был Иезуитом, что никогда не срывался, не выходил из себя, не терял самообладания. Вероятно, в этот момент еще больше бы изумились те, кто его знал давно и близко.

О нем говорили как о меценате, о тонком ценителе всего изящного, как о страстном коллекционере картин, знатоке музыки. Недавно он приютил в зале АПН бездомный оркестр Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы». И вот такой человек в присутствии посторонних позволяет себе буквально оскорбить подчиненного.

Герой, которому было не занимать ни у кого наглости и нахальства, так как всего этого у него было предостаточно с самого рождения, вдруг растерялся. Его крестьянская физиономия пробрела угодническое и трусливое выражение. Он пробормотал что-то вроде «ну я пойду» и удалился, чуть ли не на цыпочках.

Ну и ну, с изумлением подумал я, кое-кто не очень хорошо будет спать сегодня ночью. Коротенькое послание Сахарова показалось им пострашнее романа Оруэлла «Скотный двор», который они уже разрешили публиковать. Сегодня же эти листочки лягут в папки для неотложных дел, кто-то будет долго созваниваться по вертушке, перекладывая ответственность на своих коллег или приглашая разделить ее.

21

Только все они в тупике. Текст Сахарова все равно будет услышан и на Западе, и у нас. «Есть обычай старый на Руси — к вечеру послушай Би-би-си». Как же они его боятся, как вынуждены считаться с ним, если всего четыре машинописных странички повергли их в такую панику.

А между тем Иезуит все всматривался в сахаровский текст, словно ожидая, что какие-то абзацы, строки или слова исчезнут вдруг сами собой. Но они не исчезали.

Иезуит поднял глаза и сказал с досадой:

— Ну откуда А. Д. взял такое количество политзаключенных. По нашим данным, их вдвое меньше!

— Проверь, — коротко попросил главный, глазами показав, что проверять нужно из приемной.

Это он сделал правильно и вовремя, потому что я уже внутренне потянулся к телефону Иезуита.

Я вышел в приемную и позвонил А. Д.

Он подошел сразу, словно был в курсе того, что происходит.

Я громко сказал, что ИХ данные о политзаключенных и ЕГО данные расходятся, не мог ли он еще раз уточнить.

— Сейчас проверю, — сказал А. Д. — вы не вешайте трубку, я только возьму свою амбарную книгу.

Я явственно представил себе, как А. Д. сначала пошел в одну, а потом в другую сторону, замер, чуть подумал и сказал: «Люсенька, ты не знаешь, где наша книга со списком политзаключенных?»

Ровно через минуту я глухо услышал именно эту фразу. Потом трубка опять ожила, и Сахаров сказал: «Нет, нет, все точно, я могу назвать их всех поименно».

— А. Д., а может, уже кого-то выпустили, а вы не знаете?

— Нет, нет, я бы узнал сразу же.

— Ладно, — сказал я, — пошел убеждать.

А. Д. даже не поинтересовался, кто эти ОНИ, сомневающиеся в точности данных, я думаю, что ему это было даже неинтересно.

Я вернулся в кабинет и с порога процитировал академика: «Все точно, он может назвать всех поименно!» « >

— Не надо, — сказал Иезуит и переглянулся с главным. Тот встал, и мы вышли из кабинета.

Главный спросил:

— Ты можешь договориться с Сахаровым о встрече со мной? Я пожал плечами: «Конечно, могу!»

— Звони!

Секретарша поглядывала на нас уже не с любопытством, а с повышенным вниманием, понимая, что происходит что-то очень и очень важное.

22

Я опять набрал номер академика и радостно заорал: -А. Д.!

— Нет, это не А. Д.

До самого последнего дня А. Д. я все время путал их голоса. Видимо, после долгого общения они стали очень похожи.

— Елена Георгиевна, это Жаворонков, а можно к телефону А. Д.

— А. Д. моет машину.

— Он моет на улице машину, — передал я главному.

— Спроси, не нужна ли ему помощь.

— Е. Г., а не нужна ли ему помощь? — как попугай вторил я Главному.

— Не нужна, он любит это делать сам.

— А можно, сейчас мы приедем к вам с моим Главным?

— С Яковлевым? Приезжайте, мы никуда не уйдем. Я положил трубку и сказал:

— Они нас ждут. г Дорогой Главный молчал.

Так, думал я, сошлись на том, что решили уговорить академика отступиться от кое-каких радикальных требований. НУ, ну... Сто кукишей вам в карман. Не знаете вы Сахарова. Это мы бобики, хоть и огрызаемся, но умолкаем по команде или лаем наедине с собой.

У меня не было никакой обиды на Главного, хоть он и не поверил в невозможность уговорить академика. Злость была ко всем и к никому. Объявляя себя демократическим обществом, мы все еще юлили, продолжали жульничать, торговаться, как рыночные перекупщики, спекулянты с маленькой буквы.

— Ах, так, — подумал я, — ну я тогда тоже поторгуюсь.

— Егор Владимирович, я знаю, как смягчить академика. Главный аж вздрогнул. Видимо, он внутренне готовился к встрече с

А. Д., моделировал ситуации, разрабатывал какие-то варианты отступления и атаки. -Как?

— Пообещайте напечатать материал о Пятницком.

— Им это так важно?

Ох, уж это «им». Молва, даже на таком информативном уровне, как мой Главный, по-прежнему видела в Боннэр мотор, злой гений, движущий податливым академиком.

— Да, важно.

— Почему?

— С ним дружила Руфь, мать Елены. Они дружат с сыном Пятницкого, Игорем.

Главный неопределенно хмыкнул. .,.

23

В квартиру он вошел шумно, весело, как на чей-то день рождения. Шутил, раздавал комплименты, работал в темпе, создавая эффект лидерства. Надо сознаться, что делал он это классно. Мало кто мог отказать ему в чем-то. Он гипнотизировал своим обаянием, широтой интеллекта, силой воли, какими-то прямо-таки восточными чарами. Он сыпал именами — Леша, Петя, Вова (все из высшего эшелона власти). Давал точные убийственные характеристики, выдавал уникальную информацию. Все это в считанные минуты обрушилось на Сахарова, и у меня появилось горькое, гаденькое и трусливое чувство, что академик не устоит. Елена индифферентно курсировала между кухней и комнатой, готовя кофе.

Выбрав удобный момент, главный пошел в решительную атаку, предлагая Сахарову смягчение формулировок, сокращения, замены.

Академик слушал все это внимательно, чуть подавшись к собеседнику. Он ни разу не прервал Яковлева, не возразил ему, не изменился в лице в протестующем запале.

Это обмануло Главного. Закончив, он откинулся в кресле, и на его лице преждевременно мелькнуло торжество победителя.

Сахаров чуть помолчал, потом ровным голосом начал терпеливо разъяснять Яковлеву, что все написанное им для «МН» не случайные заметки, а его позиция, которую он не собирается менять. Что ему важно сказать это, а не что-то, на это похожее. Что он вовсе не настаивает на публикации, понимая и отдавая себе отчет, в каких цензурных тисках находится наша печать. Что именно поэтому власть по-прежнему может лгать, обманывать общественное мнение, заставлять видеть в Западе врага, который спит и видит, чтобы отнять у нас всех то, чего у нас уже и нет. Что козыряние опасностью СОИ не приведет ни к чему другому, как к новому витку гонки вооружений, а проще — к нашей катастрофе. Подтверждение этого — печальный опыт хрущевских переговоров (полумерных) о частичном разоружении.

Таким растерянным я не видел главного больше никогда. Ему (ему!) прочитали популярную лекцию в ответ на предложение прийти к консенсусу. <«

Надо было уходить. Было яснее ясного, что «уговоры» не состоялись, но быстрый уход был бы похож на бегство.

Разговор перешел в полусветское-полуделовое русло. Сахаров поинтересовался судьбой материала о Пятницком. Главный пообещал напечатать, оговорившись, что наверху подобных изысканий не любят и что вообще, все, что касается Коминтерна, почти запретная тема. И вполне искренне сознался, что материал его чем-то пугает.

Елена согласилась с суждением о Коминтерне и сказала, что до сих пор ей ничего толком не говорят о судьбе отца.

24

Главный посетовал на трудность получения архивных документов. Даже он, работающий над Ленинианой, не имеет доступа кое к чему, чтобы знать реальную обстановку. Даже вокруг Крупской много туману, хотя бы потому, что с высокой степенью достоверности можно предполагать о реальном устранении Ленина от дел Сталиным еще при жизни вождя.

Сахаров заговорил о Катыне, о судьбе Валенберга, что не следует ждать, когда разрешат заниматься этим. Нужно заниматься, пока не будут окончательно уничтожены следы.

Я почти не вмешивался в разговор, только тогда, когда вдруг о чем-то спрашивали. Два человека, два политика, две крупные личности вели что-то вроде разведки боем.

В свои далеко за пятьдесят Яковлев был по-спортивному подтянут, ярок, стремителен в разрешении самых непростых ситуаций, насторожен и ловок в борьбе. Он никогда не бился о стену тоталитаризма головой, искал в ней щели, бреши, лазейки, известные только ему трещинки. Он, конечно же, знал цену каждого из этих церберов, но ему ничего не стоило позаигрывать с ними для каких-то будущих целей. Блестяще владея языком догматизма, он никому не позволял побеждать в этих турнирах. Вроде бы соглашаясь и отступив, он заманивал противника в догматическую ловушку и наносил ошарашивающий удар только тогда, когда собеседник уже праздновал победу.

Сахаров был совершенно иным. Вроде бы нескладный, чуть рассеянный, он концентрировался только в нужные моменты, становясь вдруг несгибаемым, несокрушимо могучим. Внешняя податливость не раз обманывала многих. Видимое добродушие старого милого дядюшки не раз путало все расчеты и тактические ходы воевавших с ним.

Был он немножко и лукав, но открыто, по-детски. Например, если он не был готов к ответу, то простодушно, словно только что очнувшись, переспрашивал: «Что?». На повторный вопрос отвечал уже обстоятельно, досконально.

Его несговорчивость и упрямство приписывались влиянию жены. И напрасно. Упрямство, в хорошем смысле этого слова, было его второй натурой. Ему претили обходные пути и маневры, он всегда шел прямо, словно бы раз и навсегда усвоив: любая гипотенуза всегда короче своих двух катетов.

Догматического языка всесильных аппаратчиков не признавал и не желал учиться ему. Его язык был прост, емок и не терпел двусмысленностей, половинчатости понимания.

Глядя на его рукописи, можно было предположить, что этот почерк принадлежит старательному, но не очень способному и очень неуверенному в себе человеку.

25

Все маленькие стычки между Боннэр и Сахаровым неизбежно заканчивались хохотом, еще большей притяженностью друг к другу.

Да, Елена часто вмешивалась даже в сугубо научные разговоры. Но это были не пустые суждения, в них всегда было рациональное зерно. Она держала в своей памяти тысячи мелочей, помнила массу, казалось бы, ненужных событий. Но именно это, а порой только это спасало их обоих от многих ловушек, капканов и капканчиков КГБ, да и западных авантюристов.

Они оба ходили по минному полю, не имея в руках ни схем минирования, ни чертежей. Только великолепная интуиция Елены спасала их от внезапной катастрофы. Поэтому-то КГБ в отсутствие Боннэр прямо-таки удваивало свои усилия. Но об этом позже...

Разговор затухал, мы распрощались и вышли на улицу. Главный не скрывал своей озабоченности, — впереди маячил скандал. Аргумент, что письмо Сахарова все равно появится на Западе, был слабоват. Мало ли его заявлений до этого появлялось на Западе? Печатать было нельзя, но и не печатать было нельзя. Можно было бы опубликовать это рядом с чьим-то противоположным мнением. Но с чьим? Чье мнение могло бы перевесить позицию Сахарова?

Много позже я понял, что этот момент был часом рождения параллельных структур власти. Да, мы, как Сахаров, считали, что Горбачев нуждается в поддержке, что его власть еще зыбка и атакуется в Политбюро всеми теми силами, которые хотели бы отштукатурить дом, а не построить новый.

Но и разница в наших позициях была огромной. Сахаров считал, что помогать нужно не поддакиванием, а подсказками неординарных путей выхода из кризиса. Он желал не иллюзорно, а реально участвовать в спасении страны. Побеждать в схватках не числом, а умением.

К Горбачеву у него было уважительное, но не подобострастное отношение. Он разговаривал с ним на равных, без пиетета. А мы, в редакции, еще не были готовы к такой позиции. Если чего-то мы уже не боялись умом, то боялись, по выражению Алексея Толстого, поротой задницей.

Главный подбросил меня до метро, и мы сухо распрощались.

Последующие дни были для меня сущим адом.

Весь понедельник прошел в молчании. Мне не звонили, меня никто не вызывал. Своими хитрыми путями я узнал, что Горбачев о письме уже знал, но еще не видел его, а значит, не принял никакого решения.

С молчания начался и вторник. Попахивало катастрофой. Появление номера «МН» без письма Сахарова означало бы одно: мне предназначена роль провокатора, вовремя подставленного академику, чтобы «давить и не пущать». Что я ему скажу завтра, как посмотрю в глаза?

26

Много позже я расскажу о пережитом в эти дни Елене. Она отмахнется, как от пустяка: «Вы что за дурачков нас, Гена, считаете? Что нам было не ясно, что вы не Горбачев, а Горбачев не вы...»

Не знаю, но случись это, я бы не смог войти в дом Сахарова, как входил прежде. Вольно или невольно, я стал соучастником политических игрищ, жизни академика не облегчающих.

Вдруг, наконец, зазвонил телефон внутренней связи, и секретарь Яковлева попросила зайти к нему в кабинет.

Он разговаривал с кем-то по вертушке, спокойно с длинными паузами. Подняв глаза, он протянул мне текст и показал два пальца в виде буквы V — победа.

Но, видимо, и на том конце провода облегченно хохотнули...

Главный жестом показал мне, чтобы письмо срочно засылали в номер, забив дыру, зияющую до полудня вторника.

Это был еще один прорыв в бетонной стене нашей «свободной печати».

На следующий день о письме и позиции Сахарова «заговорили» все «Голоса», письмо перепечатали в армянских и других газетах.

Звонили с поздравлениями и с проклятиями, с сомнениями и поддержкой.

Все понимали, что появление такого письма в газете — событие далеко не ординарное. Сахаров вышел из «подполья» и, несмотря на предупреждение Горбачева не заниматься политической деятельностью, занялся именно ею, да с такой интенсивностью и активностью, что волей или неволей превратился в самого заметного демократического лидера с надежной печатной «трибуной».

Сахаров становился постоянным автором «МН». Все осмелели и начали предлагать выступить на страницах своих газет. Он соглашался редко и очень неохотно, может, внутренне считая это изменой изданию, которое первым предложило ему выступить публично, вызвав на себя бешеный огонь.

Реакция Главного на эту эпопею была сдержанной, но и неожиданной. Как-то походя он спросил: не задумываюсь ли я над тем, чтобы написать портрет Сахарова. Я неопределенно пожал плечами. Это было и лестно, и страшно. Мало ли было тех, кто знал его лучше. Очерк Юрия Роста уже несколько месяцев не выходил на полосы «Литературной газеты», и он оставался автором нашумевших гранок.

Главный поправился: «Ну, не сию секунду и не завтра, но, в общем-то, скоро пора».

С понятием политического времени (когда пора, а когда рановато) у меня было всегда плохо. Поди, разгадай, почему завтра, а не вчера, сегодня или не через неделю?

27

Предложение Главного я расценил как мистическую награду, компенсацию за все то, что пришлось претерпеть от разных власть держащих инстанций.

Сахаровы собирались в отпуск.

А. Д. и Е. Г. даже слишком часто возвращались в разговорах к горь-ковской эпопее. Она стала каким-то водоразделом в их жизни. Хотя бы уже тем, что она явственно обозначила, кто есть кто. Кто подписал письмо, осуждающее деятельность Сахарова, а кто нет. Она не оставила около них людей нейтральных, резко размежевав друзей и знакомых на тех, кто сохранился в таковых после Горького, а кто нет.

В какой-то день я опять засиделся на Чкалова допоздна и, выходя из подъезда, вздрогнул. Мне показалось, что за толстой колонной мелькнула чья-то тень.

Я упрекнул себя за излишнюю подозрительность и пошел к Садовому кольцу ловить такси.

Вдруг сзади послышались торопливые шаги, кто-то почти бежал за мной. Я стал судорожно оглядываться в поисках хоть примитивного орудия обороны.

Вдруг запыхавшийся голос сказал:

— Вы не думайте, мы не следим за Сахаровым, мы его охраняем.

Я повернулся лицом к говорящему. Не гигант, но и не слабак. Голос не агрессивный, а почти заискивающий.

— А чего его охранять? — автоматически спросил я, все еще настороженно вглядываясь в лицо собеседника.

— Вы понимаете, в городе появились азербайджанцы (словно они Когда куда исчезали!). Они, по нашим сведениям, грозятся отомстить Сахарову за Карабах. Так вот, случись что, так ведь подумают...

— На вас, — подсказал я. Он кивнул.

— Ну, что ж, счастливой вам охранительной ночи!

— Вас не подвезти?

— Не надо, я знаю ваши маршруты. Собеседник обиделся:

— Я же по-доброму, вы же такси не поймаете в такое время.

Я неопределенно махнул рукой и вышел на проезжую часть, останавливая частные машины. Я уехал, а он еще стоял. Я так и не понял, по какому ведомству опекали в эту ночь академика Сахарова. Но лед тронулся. Они уже не желали его смерти. Они ее боялись.

28

Глава 3

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

После моего возращения из короткого отпуска в дождливом и мрачноватом сентябрьско-октябрьском Крыму стало ясно, что мои отношения с главным редактором испорчены окончательно.

В мое отсутствие Яковлев в очередной раз швырнул Иезуиту заявление об уходе. Иезуит, приехав в редакцию, назвал этот поступок шантажом. Незнамо чем кончился бы этот конфликт, если бы Иезуит — Валентин Фалин внезапно не пошел на повышение в ЦК, став там Секретарем по международным вопросам.

Обстановку в редакции трудно было назвать веселой. Многие посматривали на сторону. Дела в моем отделе были и того хуже. Когда-то искусственно скрещенные отделы науки и культуры плохо уживались друг с другом. Статей по науке не было вообще, т. к. двое журналистов, оставшиеся от старой редакции, явно не «допрыгивали» до поднятой планки качества материалов. Их явно нужно было увольнять, чего я никогда не умел и не умею делать. Главный тоже не хотел делать этого своими руками. Короче, я по инерции тянул лямку, в любой момент ожидая взрыва.

Сахаров больше чем с любопытством выспрашивал о конфликтах в редакции, о слухах про скорый уход Яковлева. Я предпочитал отмалчиваться. Все было как-то так и не так. Главный выдвигался кандидатом в депутаты от Союза кинематографистов, но и уход из редакции ему тоже совершенно был ни к чему. Обретая депутатский мандат, он обретал и немыслимую до того защиту постоянно атакующей его конъюнктуры.

А. Д. тоже выдвигался по многим округам и его шансы быть избранным были бесспорны при любых коварных ходах администрации.

Главный затеял компанию по возвращению Сахарову всех отнятых у него наград, постановлением Верховного Совета СССР. Восстанавливая для себя уже подзабытую историю лишения Сахарова наград, я изумился перечню имен, поддержавших эту позорную акцию. Под воззванием подписались не расхожие конъюнктурщики, а цвет интеллигенции, ее киты, а ныне громогласные перестройщики.

Письмо рядовых сотрудников было суховато. До предела смелое и искреннее, оно не несло все-таки в себе той яркой взрывной силы, которая должна была открыть глаза всему обществу на собственный позор умолчания.

Из каких уж соображений, не знаю, но сделать это взялся академик Ро-альд Сагдеев, уже прославившийся в широких массах тем, что был единственным, голосовавшим против какого-то решения на последней сессии

29

Верховного Совета. Его фотография с высоко поднятой рукой в окружении скептически улыбающихся депутатов, обошла все газеты мира.

Предстоял запуск космического аппарата «Фобос», и, давая мне интервью по этому поводу, Сагдеев хитро вплел в него требование о возращении отнятых у Сахарова наград:

«...Возращение Сахарова из семилетней ссылки в Москву было воспринято не только у нас, но и во всем мире как победа нового мышления. Он вместе с нами: делает доклады на научных семинарах, пишет о перестройке на страницах газет и журналов, активно учувствует в работе Международного фонда за выживание и развитие человечества. Недавно он возглавил научный совет при Академии по проблемам космологии.

Академик возращен академии, но до сих пор ему не возращены награды. За достижения в решении прикладных проблем Сахаров был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1980 г. Постановлением Президиума Верховного Совета его лишили всех наград: «В связи с систематическим совершением Сахаровым А. Д. действий, порочащих его как награжденного...» Тогда же были отобраны звания лауреата Государственной и Ленинской премий. Президиум Верховного Совета СССР в это время возглавлял тот, чей мундир украсили пятью звездами.

Вернемся к перестройке. Ради ее необратимости, ради нашего нравственного самоочищения эти звезды должны снова засиять на груди академика Андрея Сахарова» (МН № 29,17 июля 1988 г.).

Страна, наконец, ахнула. В суете несуетного застоя многие как-то и позабыли об этой позорной акции. В редакцию и в Президиум Верховного Совета пачками полетели письма о пересмотре кощунственного решения.

Мой конфликт с главным разрешился в одночасье, сразу же после того как было объявлено новое штатное расписание редакции. Я оставался членом редколлегии, но... по отделу науки, перед которой не испытывал божественного трепета, в чем мы были абсолютно взаимны.

На следующий день я подал заявление об уходе из редакции сразу же после Нового года. Новой работы я не искал, имея на руках два договора на издание книг.

На мой демарш Главный ответил загадочным молчанием. Меня никто не вызывал, не трепал нервы, но на душе все равно было неспокойно.

Мою внутреннюю напряженность заметил Сахаров, спросил, не случилось ли чего и не надо ли помочь. Я решил не посвящать его в наши дурацкие игрища и сказал, что у меня все в порядке.

Академик работал над своей программой. В отличие от (не побоюсь сказать) большинства, он относился к этому труду с предельным вниманием и добросовестностью, выверяя каждый абзац, каждую строку.

30

Когда программа была готова, я принес ее в редакцию в виде интервью с А. Д. Насколько я помню, это был единственный материал Сахарова, который, несмотря на свою предельную остроту, прошел все инстанции без сучка и задоринки (МН № 6, февраль 1989г.).

Такого количества расксеренного номера «МН» с программой Сахарова я никогда не видел. Копию этой странички «МН» продавали по рублю (в тогдашней номинации), а то и по три.

Между тем приближалась дата моего ухода из «МН». Главный молчал. Я тоже. Внезапно, после обсуждения очередного номера, он попросил уйти всех и остаться только членам редколлегии.

Тихим и ровным голосом он сообщил присутствующим о моем заявлении. Наступило молчание. Потом кто-то попросил мотивировать такое неожиданное решение. Я объяснил, что готов и дальше заниматься культурой, где мне интересно и где у меня хорошие связи с авторами, к науке же интереса нет и считаю, что эта тематика вообще не вписывается в политический еженедельник, и заниматься я этим не хочу. Работать начал с шестнадцати лет и никогда бездельником себя не считал, и становиться им не желаю.

Меня пытались отговорить, и было неожиданно слышать какие-то теплые слова в свой адрес от людей, с которыми у меня были не лучшие отношения.

Так ничего и не решив, вопрос отложили на неопределенный срок.

Надо сказать, что еще в декабре, словно почувствовав что-то, меня неожиданно пригласили в редакцию журнала «Коммунист» и предложили занять должность обозревателя. Я рассмеялся.

— На меня же в органах полные штаны компромата. Начальство вежливо поинтересовалось, что означает выражение

«полные штаны». Я сказал, что это, мягко говоря, претензии к образу мыслей и образу жизни.

Мне возразили, что журнал перестраивается и ему нужны неординарные перья, способные создавать очерки, которые можно читать не только под дулом пистолета.

Разошлись в неопределенной заинтересованности. Во мне проснулась авантюрная жилка (где наша не пропадала?), начальство же «Коммуниста», видимо, было в сложнейшем положении. Коль вдруг рухнет однопартийная система, коль подписка перестанет быть святой обязанностью партийных организаций, кому станет, интересен такой журнал?

Почти сразу после ничего не решивший редколлегии «МН» меня опять попросили зайти в редакцию журнала «Коммунист», и резолюция о моих взаимоотношениях с органами была лаконична:

— Да, «полные штаны», но ничего конкретного. Вы нас устраиваете, устраиваем ли мы вас?

31

Я сдуру брякнул, что «да» и заполнил необходимые документы. Один из начальников спросил, кто возьмет на себя тяжелую обязанность звонить Яковлеву о моем переходе в «Коммунист» и получить от него все, что причитается и не причитается.

Ну, это уже были их трудности.

Подошел день выдвижения Сахарова кандидатом в Народные депутаты на расширенном заседании Президиума Академии наук.

Обстановка на этом собрании была не из лучших. Сахаров выходил выступать тринадцать раз. Престарелая профессура была утомлена и недовольна. Многие толпились в буфете Дома ученых, где давали дефицитные маслины. Кто-то поехал домой и не вернулся.

Мне было неспокойно, хотя все убеждали меня, что я сошел с ума, что уж кого-кого, а Академика, безусловно, выберут. Это ведь редкий случай покаяться за все то, что произошло с Сахаровым.

Поздно вечером я позвонил Елене. Академика еще не было. Я поделился с ней своими сомнениями. Боннэр беспечно отмахнулась: Черт с ними, со старыми дураками. Что будет, то и будет. Мы уезжаем к детям — и это самое главное.

Утром я узнал, что Сахаров и Сагдеев при голосовании не избраны. Многие академики на голосование просто не явились, а собрание решило считать голоса только присутствующих.

Последовал взрыв негодования в тишайшей до этого академии. Взбунтовались младшие научные сотрудники и среднее звено храма науки. Президиум трусливо помалкивал.

К Сахарову валом валил народ с предложениями баллотироваться по их округам.

Ко мне в редакцию заехала жена, мы собирались куда-то идти. Вдруг раздался телефонный звонок. Звонила Боннэр.

— Геночка, спасайте. У меня разбился телефонный аппарат, а у меня перед отъездом тысяча звонков. Достаньте хоть что-то, чтобы работало.

Я выпросил у телефониста старенький, но исправный аппарат и вместе с женой поехал к Елене. В квартире был бедлам. Елена ругалась с кем-то из прокуратуры:

— Да, знаю, что он в бегах. Даже знаю, где он, но не скажу. А вы вот ответьте мне: считаете ли вы его обвиняемым по политической статье? Если да, то у вас к нему не должно быть претензий. Если да, мы с Сахаровым занесем его в соответствующий список. Если нет, то у вас к нему не должно быть претензий. Что — громче? Я и так ору, у меня избиратели аппарат разбили. Дать вам телефон, и вы перезвоните? Ой, да ладно, вы прекрасно знаете наш телефон. Я жду.

Шлеп, трубка швыряется на рычажки.

32

— Ишь, продолжают строить из себя дурачков, не могут, видите ли, пересчитать своих политзаключенных.

Я начал подключать новый старый аппарат. Что-то не ладилось. Вмешалась Елена, и телефон заработал.

Я опять заговорил о позорном собрании в академии. Но Боннэр была категорически против избрания Сахарова в депутаты:

— Был Сахаров просто Сахаровым, пусть и остается им.

Однако начавшиеся политические игры продолжались. Неожиданно для всех в номере газеты «Известия» за 1 февраля 1989 года появилась на последней полосе (сроду такого не бывало) как бы неподписанная передовая о неэтичном поведении академика и его жены. «Перестройка и ответственность. Размышления по поводу одного интервью». Статья пересказывала интервью, данное итальянским журналистам, в котором Елена, критикуя непрямые выборы Председателя Верховного Совета, сказала, что теперь она за судьбу Горбачева и трешки не даст. Имелось в виду принятое решение выбирать Председателя не общенародно, а келейно, в новом составе Совета. Вокруг этого высказывания в статье был такой наворот лжефактов, из которых Сахаров представал этаким простачком-путанником.

На следующий день возмущенно загудела страна и сам коллектив «Известий». Кто писал, чья это статья, почему появилась в номере без обсуждения на редколлегии?

Мне позвонил мой старый знакомый по работе в «Комсомольской правде», теперь трудившийся в «Известиях», и, чего-то недоговаривая, спросил: не могу ли я попросить академика ответить на эту статью.

— С какого это рожна? — возмутился я. — Кто это написал?

— Спустили сверху...

— А где гарантия, что ответ академика не переврут или опять «сверху» не запретят печатать?

— Хочешь, тебе перезвонит зам. главного? — он назвал фамилию человека, с которым я тоже работал в «Комсомолке».

И действительно, тут же перезвонил этот начальник и клятвенно (от имени уже главного редактора) заверил меня, что в ответе не будет изменена ни одна запятая.

— Ладно, попробую уговорить.

Связался с улицей Чкалова. Академика не было, но должен подъехать вместе с Еленой на организуемый у здания Президиума АН митинг-протест против решения академического собрания.

Я спросил Елену: видела ли она статью в «Известиях»?

— Видела. Все жулики. Это не было интервью, это был давнишний разговор у нас на кухне с Жан-Полем Бару и опубликованное в Монд

33

26 января во Франции. Ответить «Известиям»? Когда? Послезавтра мы уезжаем в Америку. Да и на черта это нужно — ввязываться в спор с этими обалдуями. Я категорически против.

— Но ведь кто-то подумает, что так и было?

— Кому надо — пусть думают, а кому не надо, все и так поймет. Вообще, Гена, сами говорите с Андреем, как он решит. Вы идете на митинг?

— Естественно

— Вот там и встретимся!

Я перезвонил в «Известия» зам. главного, сказал, чтобы он послал моего знакомого на митинг, а там мы все решим с А. Д.

Мне сверхлюбезно предложили машину. Я не отказался, видимо, им до зарезу нужен был этот ответ академика.

Мне тоже казалось, что отвечать надо. Ведь эта анонимная статья была первой попыткой вылить на Сахарова новый, уже несколько отфильтрованный поток дезинформации. Но в то же время настойчивое желание заставить академика ответить тоже вызывало подозрение.

В машине мой знакомый по прежней работе пояснил мне, что они «влетели» с этим делом под нажимом каких-то правых сил в ЦК и теперь надо срочно исправляться, потому что страшно возмущены другие силы в ЦК и даже вечно покорная редакция.

В скверике у Президиума были уже тысячи людей с огромными лозунгами: «Позор!», «Президиум в отставку!», «Марчук — в отставку!», «Сахаров — да! Президиум — нет!» Были и другие, еще пожестче. Толпа была возбуждена до предела, и я уже опасался ненужных эксцессов — типа штурма уже заблокированного милицией здания.

Начался митинг. Выступающие требовали отмены решения, новых перевыборов, реформирования академии, ставшей отстойником науки и прибежищем сталинско-брежневского меньшинства. Перед толпой пытался выступить новый, только что избранный член Президиума, юрист, академик Кудрявцев. Его прерывали, не слушали, освистывали.

Наконец, он сдался и сказал: «Ладно, если вы этого хотите, я пошел писать заявление о выходе из Президиума».

Сахарова нигде не было. Мы шныряли в толпе, все время, встречая знакомые и радостные лица вдруг ощутивших свою силу людей. Подобного в академии никогда не было. Мы были настолько нахальны, что даже ухитрились пробраться в само здание Президиума, где тихо, как перепуганные котом мыши, притаились проштрафившиеся академики. На меня (угадав по затрапезному виду) налетел какой-то чиновник: «Вы кто?», «А вы кто?». «Я — помощник Президента Пронкин!». «А я Жаворонков — доверенное лицо академика Сахарова!».

Что называется, интеллектуально поговорили. Нам предложили

34

покинуть режимное здание. Я им предложил найти для нас А. Д. Нас клятвенно заверили, что в здании его нет, что он на улице.

Мы гордо вышли, считая себя непобежденными. Ко мне подошел наш редакционный фотокор и показал, где «прячется» академик. Сахаров стоял сбоку от толпы, почти у самого крыльца здания. Мы попытались пройти к нему, но на нас набросилась милиция.

Я крикнул: «Андрей Дмитриевич, а они меня прогоняют!». Он повернулся и пригласительно махнул рукой. Милиция мигом отступилась. Видимо, ей дали установку избегать всяческих эксцессов.

Мы с моим знакомым и фотокором пробрались к академику. Я спросил:

— Ну, как?

Он сказал весело: «Хорошо! Академия проснулась». Показав газету, я спросил, видел ли он статью? Он кивнул.

— Может, стоит ответить им. Кажется, они сами хотят этого. Кстати, вот и полномочный представитель «Известий» Павел Гутионтов.

— Я подумаю, — сказал А. Д. — Мало времени, но я вам позвоню Сам. Вы будете в субботу дома?

— Если надо, буду.

В последующие дни я не тревожил академика, тревожили меня •«Что, как, есть ли надежда?!»

Наступила суббота, день отъезда семьи Сахарова в Штаты. Где-то около одиннадцати утра позвонил академик.

— Г. Н., приезжайте, я написал.

Я тут же позвонил в «Известия» и нахально потребовал машину к подъезду. Это было воспринято как само собой разумеющееся.

Машина пришла нескоро, они заплутали и еле нашли мой проклятый район, в адресе которого не была указана улица.

В машине я нервничал. Во-первых, потому что опаздываю, и, во-вторых, что мне точно влетит от Елены за перегрузку академика перед отъездом.

Дверь в квартиру была распахнута. Мы вошли в коридор, прокричав: «Есть кто?».

Из комнаты появилась Елена. Я представил ей своего знакомого:

корр. «Известий», Павлик.

Надеюсь, не Морозов? — весело поинтересовалась Боннэр, и я понял, что заслуженной взбучки не будет. — Ох, и хотелось мне наподдавать вам за все эти штучки, да ладно. И чего я, Гена, с вами церемонюсь?

— Потому, что, по версии КГБ, я — ваш внебрачный сын!