БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

1581 год: Лорето: Эразм, Монтень, Россия

См. о почитании ложных святынь. См. 1468 год, начало легенды о Лорето.

Святилище в Лорето — превосходное опровержение идеи, будто церковная иерархия «вынуждена подстраиваться под простой народ». «Простой народ», как ни понимай это выражение, не сочинял вздора о переносе дома Богородицы. «Простой народ» не просил строить роскошный храмовый комплекс. Простой народ, коли уж на то пошло, в XVI веке поднял бунт против «идолопоклонства», что обозвали «протестантизмом».

Когда за отрицание подлинности «Санта Казы» могут отправить на костёр, что ж удивительного, коли люди начинают идти к этой самой Санта Казе? Они и не подозревают, что это может быть фальшивка, что хождение сие вообще Богу не нужно и что религиозное рвение нужно иначе реализовывать.

Преувеличивать степень оболваненности «простого народа» XVI столетия не стоит — этот век прославлен религиозными спорами, плавно переходящими в религиозные смертоубийства, на всех уровнях общества. Грамотность распространяется быстро, книгопечатание (в том числе, бесцензурное) — ещё быстрее. Не стоит и приуменьшать инерцию в мышлении и, что важнее, в поведении. Инерция бывает разная, и одни шли в Лорето, потому что и не слыхали, что можно не ходить, другие совершенно добровольно и бескорыстно переписывали и приукрашивали рассказы о Лорето, потому что это был экономный путь к самоутверждению. Ниспровержение легенд может служить не истине, а самоутверждению, но всё ж правда лучше вранья.

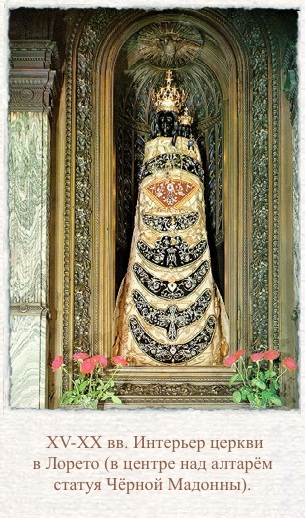

Вот рассказ Джакомо Риччи о Лорето, адресованный кардиналу Орсини: тут Мария — подобие языческой богини, вполне в духе ренессанского папства, её «дом» - это Царство Божие, которое убегает от мира греха на вершину горы, стена, окружающая святилище — это вера. В 1531 г. чиновник коммуны Реканати Джироламо Анжелита составляет текст, который стал чем-то вроде официального буклета. Главное отличие — вместо иконы Богородицы, которую почитали в XV веке, восхваляется статуя, ставшая предметом культа к тому времени.

Рассказ насыщен упоминаниями о францисканцах, которые в Палестине были «хранителями» (и немножечко изобретателями) святынь, а также «воспитывали» хорватов, активно поддерживавших культ в Лорето. В ХХ веке францисканская религиозность в Хорватии породила уже самостоятельный культ — в Меджугорье, и культ этот затмил как центр паломничеств Лурд — святилище XIX века, как Лурд затмил Лорето. (Само Лорето, впрочем, Папа поручил обихаживать кармелитам, не францисканцам).

20 июля 1526 году в Москву приехал папский посол францисканец и епископ Джованни Франческо Цит. В декабре он вернулся в Италию с русскими послами Трусовым и Лодыгиным. Из-за антипапского восстания в Риме послы на месяц остановились в Анконе. В Лорето русские не съездили (возможно, боялись оскверниться), но рассказы Цита о святилище записали подробно, да и видеть храм можно было издалека, с моря. В этом рассказе главный акцент на том, что икона (пока ещё икона) Богородицы возлюбила Рим больше Иерусалима и пожелала быть в «Риме» - особо подчёркнуто, что Лорето входит в состав папских владений.

Спустя полтораста лет этот рассказ и, видимо, какие-то гравюры с изображением статуи в Лорето, привели к появлению русской иконы «Прибавление ума». До революции этих икон было немного, рассматривались они как экзотика, а с 1992 года, когда православизации подверглись массы студенчества, стала чрезвычайно популярной у всех, кто не уверен в своих знаниях перед экзаменом.

Всё это дурно пахнет, и Эразм Роттердамский довольно сердито отреагировал, когда его знакомый священник из Поррантрюи в Швейцарии попросил его написать литургию в честь Богоматери Лорето. Написать мессу — написал, но в сопроводительном письме приписал:

«Не думай, что Эразм пляшет от радости, когда к нему обращаются с подобной просьбой».

Его друг Ульрих Цезе, юрист и имперский советник из Фрибурга, писал:

«Если бы я мог высказаться, удерживаясь от грубости, я бы отметил, что мне крайне любопытно знать, какие звёзды побудили Эразма Великого запереть Пресвятую Богородицу в Лорето, когда нас учили, что Она подлинно пребывает на Небесах».

Причём всё это происходило в разгар помешательства на индульгенциях — архиепископ Безансона обещал сорокадневную индульгенцию тем, кто придёт на мессу, служившуюся по тексту Эразма. Эразм не видел смысла бороться с помешательством — почему, как и Цезе, остался католиком — но в своём тексте ни разу не упомянул Лорето. Вот истинно пастырская логика — пусть овца заблуждается, не надо орать на неё и бить хворостиной, надо попробовать найти в её заблуждении зерно правды и пытаться это зерно прорасти.

* * *

В апреле 1581 года в Лорето побывал Монтень и довольно подробно описал четыре дня, тут проведённые, в своём дневнике. Это довольно неожиданно, и в XVIII веке просветители, впервые опубликовавшие дневник, были несколько ошеломлены тем, что Монтень вёл себя как заурядный ханжа. Большие, большие рационалисты — они читали дневник как дневник, а не как эссе. Между тем, это всё-таки Монтень писал, и текст не прост.

В центре всего повествования - «камень», «петр». Проблема в том, что камней многовато. Во-первых, это камни в почках Монтеня. Он едет в Италию лечиться, а не молиться, и тщательно отмечает успехи (и неуспехи) лечения «водами». Во-вторых, «камень» - «пьер», по-французски — это покойный отец Монтеня, который невидимо сопровождает сына. Пьер Монтень был в Италии по особому случаю, в составе французской армии, и сын отмечает места, куда пришёл с мечом его отец, а теперь он приходит с миром и с камнями в почках. В-третьих, конечно, «Петр» - это Папа Римский... Феноменальный ассоциативный ряд.

Монтень характеризует Рим и вообще Италию довольно странно — например, утверждает, что церкви тут не так величественны и ухожены как в Германии и Франции. Серьёзным это утверждение быть не может — собор святого Петра есть собор святого Петра. Что до пороков папства, из-за которых убивали друг друга современники Монтеня, он ограничивается одной фразой:

«Не знаю, почему некоторые люди заявляют, что их шокирует, когда они слышат о том, что того или иного прелата обвинили в порочной жизни, когда об этих пороках известно давным давно».

Проблема в том, что в качестве примера порочного папы приведен Герберт Орильякский, папа Сильвестр II, умерший в 1003 году. Это гуманист до гуманистов, родоначальник европейской науки — и Монтень не мог этого знать, но тут он отсылает к легенде, по которой книги с бесценными знаниями Герберт украл у одного испанского араба, продав душу дьяволу ради папского престола.

Издатели дневника сочли «странным», что скептик Монтень в данном случае вдруг «повёлся» на суеверный страх перед образованным человеком. Так, может, вовсе Монтень и не «повёлся», а издевается над теми, кто «ведётся», а заодно над теми, кто самым большим прегрешением считает архиерейский секс?

Случайно ли Монтень свой рассказ о том, как он получил римское гражданство — тогда вполне сувенирное, завершает упоминанием о том, что вместе с ним это гражданство получил ещё один человек, а именно, незаконнорожденный сын Папы Римского? Если это не юмор, то что такое юмор?

Монтень высказывает восторг набожностью римлян, только вот иллюстрирует эту набожность своеобразно. Он начинает описывать, как 1 марта 1581 года был на мессе в Сикстинской капелле, как удивился тому, что священник стоял лицом к молящимся (в числе которых был и Папа), за алтарём, так что за спиной священника никого не было. До реформ 1960-х годов такое служение мессы шокировало. Затем он упоминает, что на мессе присутствовал Папа и кардиналы, а также нищие — потому что Папа приказал не пускать на мессу монахинь, как это было ранее в обычае, а пустить на их место бедняков. Все присутствующие кардиналы раздавали деньги нищим, по 20 экю, а сам Папа на больницу для бедных выделил 500 экю в месяц.

Очень трогательно, только вот от благочестия кардиналов и Папы Монтень переходит к благочестию римлян в целом, одной фразой упоминает изобилие религиозных братств, после чего вбивает в текст два роскошных эпизода, показывающих, что итальянцы более ценят внешние обряды, чем внутреннее благочестие. Некий мужчина (Монтень, конечно, имеет в виду самого себя — так апостол Павел говорит о себе в третьем лице, описывая восхождение на седьмое небо) лежит спокойно в постели с courtisane, «и наслаждается полной свободой ситуации», и вдруг звучит «Аве Мария» (колокольный звон перед вечерней мессой), «и девушка выскакивает из кровати и опускается на землю, чтобы помолиться» (II, 6). Вскоре после этого Монтень находится в кровати с другой дамой, и вдруг врывается сводня («mere») и с гневом подбегает к девице, чтобы сорвать с её шеи образок Богоматери. Девушка забыла, что святыню следует оберегать от соучастия в греховном действе («pour ne la contaminer de l'ordre de son peche», прошу прощения за неиспользование диакритических знаков).

После этой захватывающей религиозной порнографии Монтень возвращается к описанию мессы в Сикстинской капелле — точнее, к описанию русского посла. Как ни странно, это описание ускользнуло от внимания историков сношений России с Папским престолом (извините, но «сношения» - это официальный термин, так ещё и в XIX веке называли «внешние связи»; впрочем, если вдуматься, «внешние связи» тоже малоприличный термин).

Посол этот — Истома Шевригин, послан был Иваном Грозным (который, кстати, всего на три года старше Монтеня) к Папе, чтобы тот попробовал унять поляков. За несколько дней до описываемой мессы Шевригин был принят Папой, через три недели уехал в Россию вместе с иезуитом Антонио Поссевино. Всё это известно из дипломатических отчётов, а вот рассказ Монтеня ускользнул от исследователей. Между тем, это довольно яркое описание:

«Посол московитов, присутствовавший на этой службе, был одет в пурпурную мантию, длинное вызолоченное одеяние, в шляпе из золотой парчи, очертаниями похожую на ночной колпак и отороченную мехом, под которой была небольшая шапочка из парчи серебряной».

Сравнение боярской шапки с ночным колпаком — уже ехидство и руссофобия, а дальше хуже.

«Он упрямо отказывался следовать обычаю целования папской ноги, выражая готовность поцеловать только его десницу, и оставался при своём, пока ему не указали, что от этого церемониальной обязанности не освобождается даже император; указания на королей его не убеждали».

Из чего явствует, что Шевригин всё-таки поцеловал папу в туфельку, поцеловал — а ведь он воплощал при этом Ивана Грозного. В России, конечно, он об этом не сообщал. После чего Монтень описывает квалификацию Шевригина и московской дипломатии в целом:

«Он говорил только на своём родном языке и приехал без переводчика, только с тремя или четырьми сопровождающими. Говорят, он подвергался большой опасности, проезжая Польшу. В его стране настолько невежественны относительно внешнего мира («des affaires de deca»), что он подал в Венеции послания от своего господина, адресованные Верховному Наместнику Венецианской Сеньории. Когда его спросили, что это означает, он ответил, что в Московии полагают, будто Венеция находится под управлением Папы, который посылает туда наместников, как посылает в Болонью и другие города. Бог знает, каким сочли на вкус это невежество венецианские владыки («magnifiques»)» (II, 9).

Вспоминается «мо» одной московской градоначальственной дамы, которая в начале 2000-х, обозрев Венецию, заметила сопровождавшим её преемникам дожей, что дома изрядно обветшали и было бы недурно их, на московский манер, снести и восстановить заново.

Интермедия о русском после вряд ли случайна. Дневник путешествия Монтеня — это эссе о смысле путешествия. Шевригин есть антипутешественник, человек, который меняет небо над головой и землю под ногами, но не считается с этим и всюду везёт с собой собственную ограниченность, глухоту и слепоту. Через четыреста лет это назвали «совок».

Монтень деликатен — утончён, вежлив. Он едет в Лорето и ведёт себя там точь в точь, как полагается благородному дону. Накупает на 50 серебряных экю («ecus de monnoie») религиозных сувениров. Правда, при этом он противопоставляет гламур магазинчиков, торгующих этими поделками, грязь гостиниц, и жалуется на то, что шесть экю за лошадей и сопровождающих слишком - «скверная сделка». При этом в других случаях Монтень расходы не подсчитает вообще, а тут ведь ещё и третья сумма фигурирует — три тысячи экю, который потратил на врачей некий Мишель Марто, встреченный Монтенем в Лорето.

Монтень представляет Марто как «богатого молодого парижанина с большой свитой», «сеньора де ла Шапель». В XVIII веке издатели не смогли установить личность Марто, а теперь раз — вошёл в интернет, набрал и видишь: да, был такой, умер не позднее 1603 года, в 1588-1590-х годах был парижском прево, на Генеральных штатах в Блуа в 1588-м был президентом третьего сословия.

По меткому замечанию оксфордского историка Веса Вильямса, Монтень — типичный маньерист в своём стремлении осмыслять и выражать свой опыт через посредство чужого. Марто — это Монтень в своих мечтах. Чего стоит зачин повествования:

«Чтобы сказать слово об опыте, который я получил в этом месте, которым я был сильнейшим образом заинтересован, так в то же самое время там был Мишель Марто...» (II, 108).

И дальше — об опыте Марто и только о нём. Акценты расставлены своеобразно: Марто три года мучался от болей в колене (привет Воланду) и вдруг однажды ночью ему приснилось, что он исцелился и вокруг него вспыхнул яркий свет. Он проснулся — действительно, колено совершенно выздоровело. А дальше престранная фраза:

«Et lors il etoit en cet etat d'entier guerison, etant revenu a Lorette; car c'etoit d'un autre voiage d'un mois ou deus auparavant qu'il etoit gueri» (II, 110).

Что буквально означает, что исцелённый Марто вернулся в Лорето, где месяцем ранее исцелился. Видимо, речь идёт о том, что сон был в Лорето, но всё же полное исцеление — так что колено перестало источать смрадный запах, кожа зажила — произошло позднее.

Так или иначе, но Монтень-то не исцелился. Вместо своего опыта он подсовывает опыт тёзки и соотечественника. Более того — в центре опыта находится сон. Монтень не упоминает, чтобы исцелённый приносил Богородице какие-то дары. А вот о своих дарах Монтень говорит чрезвычайно подробно, делая 25 апреля (когда он повесил вотивные серебряные изображения себя, жены и дочери в храме) кульминацией поездки.

Проходит полгода. На одной страничке Монтень записывает на дурном итальянском языке: 7 сентября, он лечится знаменитыми водами в Лукке и получает известие о том, что он избран мэром Бордо, в воскресенье 10 сентября он с утра опять лечится водами «в женской купальне», причём вода очень холодная, он замёрз. После обеда он садится на лошадь и едет растрястись. У деревушки Гранаола он останавливается и любуется хорошо обработанными полями, заговоривает с пожилым крестьянином о луккских водах — как, местные ими пользуются? Тот отвечает, «che lor accadeva quel ch'interviene a quelli che stanno vicino alla Madonna di Loreto, che rade volto ci vanno in pellegrinaggio: e che l'operazione delli bagni non si vede che in favore delli forestieru, e lontani» (II , 450).

Что означает примерно следующее: как жители Реканати не паломничают в Лорето, так и луккские воды помогают исключительно иностранцам. Кстати, таки да - Лорето не избавила Реканати от опустошения чумой в 1496 году.

Опять, заметьте (подчёркивает тот же Вильямс) — Монтень не говорит от себя, он цитирует собеседника. Все его эссе построены по этому же принципу отражения в отражении. Он и в «Воспитании детей» призывает «тереться среди других» во время путешествий, воображая себя одним из других, учась у других.

Смысл ясен: хорошо там, где нас нет. Прочь сомнения — надо ехать во Францию, взваливать на себя ярмо служения отчизне (у Монтеня были огромные сомнения, он же не московитский помпадур). А камни в почках — ну что ж, камни в почках... Увы... Кто основывает свою веру на камнях Лорето, а кто — на камнях в собственных почках, и ещё неизвестно, что угоднее Богу

Библиография

Дневник цитируется по изданию 1774 года.

Herwaarden, J. Van. Between Saint James and Erasmus: Studies in Late-Medieval Religious Life Devotions and Pilgrimages in the Netherlands. Brill Academic Pub, 2003. 703 pp.

Также о мессе Эразма во введении к кн.: Collected Works of Erasmus. Vol. 69. Spiritualia and Pastoralia. University of Toronto Press, 1999. Ed. John W. O'Malley, Louis A.Perraud. P. XIV.

Williams, Wes. 'Rubbing up against Others: Montaigne on pilgrimage', in: Voyages and Visions: Towards a Cultural History of Travel (Reaktion: London, ), 101-123.