"По капле - это на Капри..."

Чехов писал, что "по каплям выдавливал из себя раба". Когда я задумываюсь над теми упреками, попреками и насмешками, которые приходится выслушивать по поводу моего "несовременного", странного отношения к работе, к общественным обязанностям и пр., то пытаюсь для себя самой понять, как это произошло? Какая доля в этом семьи, школы, пропаганды?

Прежде всего, всё происходило постепенно, незаметно. В меня "вдавливали раба по каплям". Иногда порции яда увеличивались, тогда появлялся внутренний протест. Но машина действовала беспрерывно. Характер у меня достаточно мягкий, сопротивляемость внешнему воздействию ничтожная; получалось то, чего добивались компрачикосы: сознание развивалось в вазе и приняло ее уродливую форму.

Что же это были за капли?

Второй класс. Утренник памяти Ленина (пять лет со дня смерти). Я одета снежинкой (сейчас так одевают девочек в детсадах к елке). Мы танцуем на сцене вокруг огромного снежного сугроба из ваты. Мальчики "лепят" бюст Ленина, отрывая куски ваты. Постепенно появляется белый гипсовый бюст, который вызывает у меня примерно то же чувство, которое у верующей бабки вызывает чудотворная икона. Ленин - источник всего хорошего, доброго, приятного. Я смотрю на бюст с нежностью. Мне жалко Ленина. Я до сих пор помню стихи, которые учила в 1929 году:

И прежде, чем укрыть в могиле

Навеки от людских очей,

В колонном зале положили

Его на пять ночей и дней.

И потекли людские толпы,

Неся знамена впереди,

Чтобы взглянуть на профиль желтый

И алый орден на груди.

Текли... а стужа над Москвою

Такая лютая была,

Как будто Он унес с собою

Частицу нашего тепла.

И пять ночей в Москве не спали

186//187

Из-за того, что Он уснул,

И был торжественно печален

Луны почетный караул.

Третий класс. В день памяти Ленина пионеры обшивали галстук чёрной траурной каймой. Пионеров тогда было мало (5-10 в классе). В школе не было отрядов. Мы вступали в пионеры "на базе". Меня принимали в пионеры на базе Медсантруд (по месту работы отца). Торжественное обещание давали каждый индивидуально, выходя на клубную сцену.

Традиционная пионерская форма (белый верх, тёмный низ) тогда ещё не была введена. Форма была другая: тёмно-синяя блуза и такие же штаны до колен у мальчиков, а у девочек - юбки. И у тех, и у других бретельки и две перекладинки на груди, за которые продевался галстук. Галстук - сатиновый, длинные квадратные концы. Вместо узла - зажим-значок. Очень удобно. Потом пустили слух, что в изображении костра на значке вредители (!) спрятали портрет Троцкого. Мы искали, но не нашли (никто не видел портретов Троцкого вообще).

Когда меня принимали в пионеры, мама надела мне чудесное бархатное платье, привезённое из Америки тетей Катей. Галстук никак не вязался с яркой отделкой платья, но я была счастлива. Я буду бороться за дело Ленина, за победу коммунизма! Это была вера, я её помню и сейчас.

В первую же неделю пребывания в пионерах меня дважды собирались исключить из пионеров. Вот эти две капли.

Возвращаюсь из школы домой. Подходит мальчишка чуть старше меня и говорит: "Ты почему мне салют не отдаешь? Я вижу, ведь у тебя галстук. Я тебе отдал салют, а ты нет. Значит, тебя теперь исключат из пионеров." Глаза у меня полны слёз. Я его не заметила на другой стороне улицы, я нарушила Закон Юных Пионеров! Нет мне оправдания. Мальчишка отцепился и даже не спросил, с какой я базы.

Иду по школьному двору. Руки замёрзли, и я их засунула в карманы пальтишка. Вдруг налетает на меня подружка Люда Толина и кричит с ужасом: "Ты что, хочешь, чтобы тебя исключили из пионеров? Ты ведь клялась, что всегда будешь готова. Как же ты можешь быть готова, когда руки держишь в карманах? Сейчас же вынь." Естественно, я вынула руки. С этой Людой Толиной мы учились до окончания школы. Но она была ещё почище меня. О таких говорят, что хочет быть святее самого папы.

Четвертый класс. Все газеты и радио пишут и говорят о политехнизации. Над нашей школой шефствует типография. (Школа - начальная, по четвертый класс.) По нескольку человек нас водят в типографию приобщиться к трудовым процессам и пообщаться с рабочим классом. С трепетом жду своей очереди.

187//188

Запах типографии, промасленная спецодежда рабочих, рулоны бумаги - везде вороха обрезков бумаги - ошеломляющее впечатление. Настоящие рабочие делают настоящую работу. Нам позволили раскладывать литеры в наборные кассы и попробовать набрать в верстатку и оттиснуть свою фамилию и имя. Нам показали печатные станки, переплётную мастерскую с одурманивающим запахом столярного клея. Везде нам разрешали чем-нибудь помочь, мы ходили туда несколько дней. Потом подарили блокнотики и еще что-то.

Осталось чувство: работать - это счастье. Это чувство держится у меня всю жизнь. Но впервые я это поняла в типографии. Кстати, когда через двадцать лет я впервые села за пишущую машинку, то с изумлением обнаружила, что расположение букв на ней точно такое же, какое было в наборной кассе типографии. Я его помнила все двадцать лет.

Вот эта капля - капля тщеславия. Её в меня влили первый раз именно в четвертом классе. В городе (я училась и кончала школу в Рязани) была первая городская конференция по политехническому образованию. Меня повели туда, чтобы я выступала от учащихся. Мне десять лет. Выступление было написано на бумажке, но она куда-то подевалась. На трибуну поставили табуретку, на табуретку влезла я и со своей чёлкой и бантом, обвязанным вокруг торчащего хохла, сразу сорвала аплодисменты скучающего зала. Что именно я говорила - не помню, по-видимому, выученное, но, вероятно, искренне и с энтузиазмом, так как аплодисменты повторились. Мама была свидетелем моего триумфа (она присутствовала как заведующая школой-санаторием). Дома я всем рассказывала о своём успехе и лопалась от гордости.

188//189

Ещё капля - рабское чувство долга. Должна! Обязана! Не подводи товарищей! Мало ли что тебе не хочется! Надо, надо, надо. В четвёртом классе мы должны были пойти в подшефную деревню Шумошь (5 км.) и показать спектакль. Я играла мальчика (главная роль). Содержание спектакля не помню. Накануне поездки я качалась в проходе между партами, кто-то толкнул меня в спину, я упала и разбила коленки в кровь. Ясно было, что идти пять километров я не смогу. Не идти было нельзя - подведу товарищей. И я пошла, ковыляя. Сначала ребята несли (!) меня на руках (сделав "скамеечку"), потом шла сама, хотя было очень больно.

Воздействие на эмоции. В начале тридцатых годов песни пели только "массовые" (так их называли). Их распространяли в массах копеечными листовками с нотами и текстом. В четвёртом классе на уроках пения мы пели народные песенки вроде "Пойду ль я, выйду ль я" или "Как на тоненький ледок выпал беленький снежок". Зато на хоровом кружке мы пели "массовые песни". Их революционная патетика была мне по душе настолько, что я могу сейчас спеть многие из этих песен, текст которых для 10-11-летних был очень труден, зато и текст и мелодия куда-то звали, воодушевляли. Мы пели с искренним энтузиазмом.

Пример 1:

Низвергнута ночь, поднимается солнце

Над гребнем рабочих голов.

Вперёд, коммунисты, вперёд, комсомольцы,

На стражу грядущих веков!

Вперёд же, по солнечным реям,

На фабрики, шахты, суда!

По всем океанам и странам развеем

Мы алое знамя труда.

Пример 2:

Заводы, вставайте!

Шеренги смыкайте!

На битву шагайте, шагайте, шагайте!...

Были песни грустные, о гражданской войне. Пели мы их со слёзами.

Пример 3:

Море яростно стонало,

Волны бешено рвались.

Море знало, волны знали,

Что спускалось тихо вниз.

Там в мешках лежат зашиты

Трупы юных моряков.

Были пред зарей убиты

Девятнадцать удальцов.

189//190

. . .

Братья братьев привязали

Крепко-накрепко к столбам.

Братья братьев расстреляли,

Ужас веял по волнам.

И т.д.

К сожалению, из памяти стерлись фамилии поэтов и композиторов этих песен. Пожалуй, помню композиторов Шехтера и Чемберджи.

Газеты. Да, вот где рабский яд, тут уж не по капле. У нас в семье всегда выписывали "Правду". Других газет в Рязани я не видела вообще, кроме "Медецинского работника" (впрочем, он тогда назывался как-то иначе). Отец читал газеты за завтраком и, естественно, кое-что обсуждалось. Но я уходила в школу раньше. Вернувшись, я хваталась за газету.

Первое, что я искала, - это карикатуры. Они, в основном, были политическими (Дени, Бор.Ефимов, К.Елисеев, Моор). Карикатуры на что-то советское принципиально не могли появиться. Политические карикатуры были очень примитивными. К каждой из них полагался длинный эпиграф (из сообщений ТАСС) и длинная подпись. Кроме этого, чтоб "и ежу было понятно", на каждом персонаже была надпись: "Крупный капитал", "Социальные проблемы", "Безработица" и т.д., а изо рта персонажей вырывались слова в облачке. Впрочем, это и сейчас осталось.

Карикатуры создали у меня убеждение, что все американцы носят остроконечную козлиную бородку, англичане все курят толстые сигары и т.д.. Вот тогда-то и стало крепнуть убеждение, что "они" - все враги, а "мы" - одинокий утес (сталинское выражение), гордо возвышающийся и несокрушимо стоящий среди моря озлобленных врагов.

Нет, одну карикатуру на советскую действительность я помню до сих пор. Это был приблизительно 1931-32 год. Папа показал мне несколько рисунков и попросил объяснить, как я это понимаю. Рисунки очень современны и сейчас. Жаль, что моего умения не хватает восстановить эту карикатуру, но помню я её до мельчайших деталей.

Рис.1. Мальчишка с завистью поглядывает на яблоко, свисающее недосягаемо высоко с ветки дерева. На яблоке, естественно, надпись: "100%". Рядом стоит второй мальчишечка, худенький и оборванный. На его рубашонке надпись "Качество". Рис.2. Бойкий мальчишка избивает слабого и связывает в узел. Рис.3. Он влезает на побежденного и дотягивается до вожделенного яблока.

Поднаторевши в понимании задач рабочего класса, я объяснила смысл этой примитивной сценки. Папа был в восторге, повел меня в магазин культтоваров и предложил выбрать в премию любую вещь! Неслыханная щедрость придавила меня настолько, что я, с трудом

190//191

оторвав глаза от роскошной куклы в костюме мальчика, выбрала крохотный черный кувшинчик, долгие годы потом служивший мне для промывки кисточек.

Из карикатур помню лучше всех серию, относящуюся к процессу Димитрова (поджог рейхстага), где Ван-дер-Люббе, изображенный в виде опоенного наркотиками идиота, противопоставляется благородному торжествующему Димитрову.

У меня никогда не возникало сомнений в истинности газетных материалов. Ведь газетная пропаганда проникала в мозг постепенно, но упорно, и никаких сомнений в истинности не допускалось. Это потом появились Би-би-си, "Голоса", самиздат, литература из-за рубежа, личные международные связи. Я же была твердо убеждена, что хлебозаготовки - вещь справедливая, что кулаки в жилетках прячут зерно из жадности, и стреляют из обрезов в Павлика Морозова, и сжигают заживо тракториста Петра Дьякова (он оказался жив и до сего времени). Ведь уполномоченным на картофеле и на хлебозаготовки ездил мой папа! А уж он-то был самый честный и справедливый.

После карикатур в "Правде" я искала фельетоны. Они занимали, как правило, целый подвал. Если автором был Мих.Кольцов или Ильф и Петров, это было наслаждение. Удачные фразы повторялись, часто папа читал фельетоны вслух маме и объяснял, так как всегда считалось, что он, папа, всё понимает намного лучше. Мне кажется, что мама немного подыгрывала ему. Она видела, с каким удовольствием он объясняет, и хотя была не глупее мужа, но не хотела отнимать у него удовольствие быть знающим и опытным.

Я читала и сообщения из-за рубежа. Верила всему безоговорочно и гордилась тем, что "у нас" все правильно, а "у них" - сумасшедший дом.

Газетные лозунги крепко заколачивались в голову, так как повторялись бесконечно на домах, на демонстрациях. Я никогда не задумывалась над смыслом или правильностью лозунгов (потом их стали называть "призывы". "5 в 4"! То есть выполним пятилетку в четыре года. Сомнение? Его не могло быть, ведь это выдвинуто партией! А почему план, рассчитанный на пять лет, призывают выполнить в 4 года? Может быть, план составлен заниженный? Может быть, энтузиазм здорово подсократит продолжительность жизни? "Догнать и перегнать!" До сих пор не догоним, а тогда смешно было сомневаться.

О том, как воспринимались времена культа личности, процессы и т.д. я уже где-то вспоминала, повторяться не стоит.

Но умели, ох как умели вколачивать нужное. Помню знаменитые (тогда) "Шесть условий товарища Сталина". Их поневоле запоминали наизусть, они печатались книжками-гармошками форматом со спичечный коробок. Вот хоть тресни - не могу вспомнить, чего именно были те шесть условий и хотя бы одно из них.

Пятый-седьмой класс. Или, как называли тогда, школа второй сту-

191//192

пени. Из нас готовили "деятелей". Как грибы, возникали добровольные общества, и в каждое мы не только вступали, мы были активистами.

ОДН - общество "Долой безграмотность". Занимаюсь с нянечкой в школе. Она выучилась читать и писать, но не знаю, прибавилось ли ей от этого в жизни счастья.

СВБ - Союз воинствующих безбожников. Мы изучали "Библию для верующих и неверующих" Емельяна Ярославского и математически доказывали абсурдность Ноева ковчега. Впрочем, мальчишки, не члены СВБ, на пасху, когда аккуратные бабки несли по нашей улице узелки с куличом и пасхой святить в знаменитый собор, бежали следом и кричали: "Святого духа несут!" Я жалела бабок. Наша нянька Анисья (точнее, домработница, но тогда так не называли) пекла кулич, делала пасху и красила яички, но не на пасху, а на Первое мая. И я, член СВБ, ела это с великим удовольствием - это было вкусно.

В эти годы мы помогали рабочим выполнять промфинплан: ходили на завод Рязсельмаш и вывешивали около станков лодырей флаги из рогожи. А однажды пронесли по цеху небольшой черный гроб, на котором белыми буквами было написано: БРАК.

В седьмом классе (1934 г.) меня приняли кандидатом в члены ВЛКСМ. Почему кандидатом? А как же - дочь служащего (врача). А доверяли безоговорочно только детям рабочих. Да и мой папа был кандидатом в члены ВКП(б) целых шесть лет. Приём в партию был временно прекращен (причин не знаю, события полувековой давности спутались). По-моему, были чистки партии, поэтому и не было приёма. Но и в кандидаты попасть было нелегко. При приёме задавали много вопросов, проверяя политическую грамотность. Мы должны были знать (и знали!) членов президума ЦК ВКП/б/, всех министров (вернее, наркомов), перечислить первых 7 Героев Советского Союза (летчики, вывозившие челюскинцев со льдины) и, конечно, знать секретаря комсомола Сашу Косарева. Мы должны были назвать всех стахановцев (Демченко - свёкла; Паша Ангелина - трактористка; Макар Мазай - машинист паровоза и.т.д.)

Сейчас, когда ясно, что Саша Косарев был уничтожен безвинно с миллионами других, могу признаться, что открытка с портретом улыбающегося Косарева вместе с открыткой-портретом Алексея Стаханова были приколоты в изголовье моей кровати до самого-самого 1937 года (до переезда в Москву).

Примечание. Да, тяжко мне было уговаривать (!) Леню вступить в комсомол. Уже в 9 классе он заявил, что все комсомольцы - сволочи. А совсем недавно мой собственный внук Саня сугубо иронически рассказывал, как его принимали в комсомол и какие юмористические вопросы задают на комитете вступающим изнывающие от скуки члены комитета.

В 1934 году я была в санаторном пионерском лагере под Рязанью, в Солотче, в великолепном сосновом лесу. Меня выбрали председателем

192//193

отряда. На утренней линейке объявили, что на вечерней линейке все председатели должны стоять с отрядным флажком на древке два метра длиной. Нам выдали треугольные красные вымпелы с вышитым номером отряда. После завтрака я отправилась в лес за древком для флажка. Ножика у меня не было. Я облюбовала сосеночку десяти-пятнадцати лет от роду и стала отламывать верхушку. Сломала я ее довольно быстро, вернее, надломила, но оторвать свежую кору и сочную древесину - это было трудно. Я гнула, вертела, пробовала зубами рвать, плакала от бессилия, но ведь я не могла уйти без древка, я обязана быть на линейке с флажком. Какой позор! Если я буду без флажка... Нет, это невозможно. Саша или Аня сейчас сказали бы: ну, и что? В общем, палку я открутила, прибежала в корпус, а там ребята мне её ножиком обстругали, и на вечерней линейке я была с флажком!

Нам так усердно вбивали в головы мысль, что красный галстук - вещь священная, что и до сих пор я не могу видеть, как галстук валяется мятый и грязный, как его завязывают кое-как, а когда в пионерских лагерях ребята делают из галстука плавки, меня охватывает праведный гнев. Для меня галстук был действительно - символ, нечто, и я его носила до девятого класса, а потом, уже взрослой, носила как пионервожатая. Но когда мне было 10-12 лет...

В Солотче была военная игра. Кого "убивали", тот должен был отдать свой галстук - на время, конечно, для подсчета "убитых". За мной гнались мальчишки, чтобы "убить". Единственное спасение было - спуститься с крутого обрыва по ступеням огромной лестницы-водосброса, каждая ступень намного выше моего роста. И вот я, отчаянная трусиха, с риском сломать ногу (или шею) прыгала по этим ступеням, чтобы не отдавать галстука. И хотя мальчишки меня догнали у реки, галстук я не отдала; они так и не сумели разжать мои пальцы. Вдобавок я рыдала.

Эра длинных галстуков со значком-зажимом прошла, галстуки стали шелковыми (ацетатными), с острыми концами. Их завязывали специальным узлом, чтобы концы расходились в стороны. Эта мода называлась "будёновские усы". Чтобы узел был гладким и ровным, мы, девчонки, заворачивали в него твёрдый бумажный квадрвтик.

Может быть, даже наверное, мои внуки будут помирать со смеху, читая эти строчки, не имеющие для них смысла, но это было так - для меня по крайней мере. Когда во время войны я читала рассказики про пионеров, которые выдерживали побои и издевательства фашистов, но не отрекались от галстука, я верила этим рассказам. Должно же быть у человека что-то святое (для меня это слово не имеет, как вы догадываетесь, отношения к религии).

Последний раз я надевала галстук примерно в 1975 году, перед уходом на пенсию, даже, пожалуй, раньше. В Доме пионеров Ленинского района, который раньше был в Неопалимовском переулке на Плющихе,

193//194

собрали по случаю какого-то "-летия" бывших пионервожатых на очередное мероприятие. Мы (человек тридцать) построились на линейку в зале, пели старые песни; многие были седые, но я не была самой старой. Директором Дома пионеров была тогда Лёка Мошкина, которую я принимала в пионеры давным-давно, та самая Леокадия Леонтьевна Мошкина, с сыном которой, Алёшей, когда-то учился в одном классе Максим (папа Марика и Матюши). А Дом пионеров был тем самым Домом, в котором Витюшка-первоклассник выступал на сцене в роли "крохи", который спрашивал: "Что такое хорошо и что такое плохо?", а потом занимался в кружке, где учился водить автомобиль.

Забыла написать еще об одном добровольном обществе - МОПР. Теперешние поколения не знают, что это была мощная организация: Международное общество помощи революционерам. Эмблемой этого общества была решётка, из которой высовывается алый платок. Сейчас я думаю, что эта эмблема как раз подошла бы для наших собственных политзаключенных - тогда, когда они миллионами погибали в наших лагерях.

Мне кажется, что интернациональное воспитание во времена моего детства было, как бы это выразиться, гораздо интенсивнее. Это касается как отношения к зарубежным национальностям, так и к нашим "чучмекам" и пятому пункту. Никто, никогда, никаким образом не намекал, что я или моя подруга Симка Гольдштейн "не такие". Не было анекдотов про чукчей. Мы с чувством пели на уроках пения (мелодию помню до сих пор):

Генрих, Марта, Ганс и Минна -

Всех их не счесть,

Нам прислали из Берлина

Тяжкую весть.

Что буржуй приказом злобным

Запретил алеть знаменам.

Но рабочие готовят месть,

Да, месть!

Не случайно Аркадий Гайдар сделал своего любимого героя Альку из "Военной тайны" сыном погибшей румынской комсомолки Марицы Маргулис.

К четвёртому классу давно уже были казнены в Америке на электрическом стуле Сакко и Ванцетти (в 1927 году). Но портреты их я и сейчас помню хорошо. А в четвёртом классе я с другими пионерами ходила по рязанским улицам с большой кружкой с надписью "МОПР" (мы ходили поодиночке, по разным улицам). В кружке была щель, туда бросали монетки. А на груди у меня висела картонка со значками, где были изображены Сакко и Ванцетти. Каждому, кто бросал любую монетку, я давала значок. Я ходила и с замиранием сердца лепетала прохожим: "Поможем семье Сакко и Ванцетти" и еще что-то в этом

194//195

духе. Помнится, что довольно много насобирала. Хочется думать, что малая толика выпрошенных денег попала к детишкам итальянского эмигранта Сакко, что не все осело в карманах чиновников.

9-10 классы. Тут пошла бурная комсомольская жизнь. Об этом я вроде в какой-то тетрадке писала уже. У нас был миниатюрный культ личности - нашего секретаря комитета Шурки Журавлёва. Но это был авторитет любви и восхищения. Были у меня за эти два года "звездные часы", был один позорный провал.

Это было в девятом классе, когда я ещё была "не совсем раб" организации. Мне поручили на комитете комсомола провести вечер 23 февраля (Советской Армии). Тогда она ещё называлась Красной Армией. Из своей трусости я не пришла к тому товарищу, который должен был делать доклад. Всё откладывала разговоры о художественной самодеятельности, оформлении зала и т.д., а никто меня не подгонял. Я была ответственной за вечер, на меня надеялись. А я оказалась безответственной и легкомысленной. 23-го февраля я изобразила дикую головную боль и не пошла в школу. Вечера не было. Никто и не пришел на вечер, потому что не было объявления. Его должна была повесить я. Это не касалось администрации, всё делали комсомольцы. Когда я пришла в шкому, мне сказали, что меня вызывает Шура Журавлёв. Не помню нашего разговора. Но это был позор.

Чтобы загладить вину, мне поручили подготовить оформление демонстрации к 1 мая. Ну, уж здесь я постаралась реабилитироваться. Надо было сделать на древках портреты вождей (штук 15). Мы вырезали по контуру головы и на марлю наклеили. А марлю натянули на проволочные каркасы. Для этого надо было достать марлю (папа привёз мне из дипансера), проволоку, марлю выгладить, для чего выпросить у уборщицы утюг, набить углями и раздуть (а я в жизни этого не делала), сварить крахмал... В общем, серия подвигов.

Самое пикантное заключалось в том, что отрезанные головы вождей не пригодились. Был проливной дождь, и демонстрацию отменили.

Выступление по радио. Тогда в каждом доме были черные репродукторы, трансляция была только из Москвы и начиналась одинаково: "Внимание! Говорит Москва, радиостанция имени Коминтерна". И кончалась чаще всего: "Вел передачу Герцик" (тогда я была уверена, что это фамилия Герцог). И вдруг наши рязанские деятели изобрели местные передачи. Наша школа имени Н.К.Крупской была (считалась) образцовой. Именно из этой школы решили взять для выступления отличника. А так как я была еще и "деятель", то меня привели в радиостудию, усадили перед микрофоном (передачи были только прямые, магнитофона не было) и велели рассказать, как я учу уроки. На бумажку ничего не записывали. Я знала, как отличницы должны учить уроки, поэтому все это и сообщила от первого лица. Фурор был большой (еще капля тщеславия - вот отрава).

195//196

Первый звёздный час. Не помню, как я попала в группу девочек, которые выступали на городском стадионе, где устроили гигантский костер и праздник, не помню, по какому случаю. Много раз мы репетировали - человек 25. Но само выступление помню. Очевидно, это было в конце мая, так как мы были в коротких синих шароварах и белых майках. Уже в сумерках мы спустились по проходам между скамьями с верхних рядов на стадион, причём с разных сторон. В руках мы держали факелы, они горели с треском и дымом. Мы постороились вокруг сложенного в виде пятиконечной звезды костра и под вальс с факелами выполняли вольные упражнения. В заключение мы наклонились и подожгли костёр. Было очень здорово. Мои родители сидели на трибунах.

Второй звёздный час. В 1937 году, печально известном, я ещё была настолько далека от всякого критического взгляда на действительность вне семьи и школы, что для меня этот год тогда был всего лишь годом окончания школы и поступления в институт; так вот, в 1937 году на первомайской демонстрации в городе во главе колонны шли физкультурники, а перед ними решили поставить знаменосца со знаменем комсомольской организации города. И вот меня сделали этим знаменосцем.

Закулисные соображения мне неизвестны. По-видимому, выбирали человека, способного пройти под марш и не сбиться с ноги. Так или иначе, мне велели одеться в белую юбочку и блузку, белые носки и туфли. Белая блузка у меня была (батистовая, единственный парадный наряд), юбку мне принесла тетя Дея (тогда она еще не была тетя), а туфли были мои. Собственно говоря, это были не туфли, а тряпочные тапочки на резине. Но зато у них была синяя каемочка, а накануне я их тщательно намазала разведённым зубным порошком. Туфли сверкали ослепительно. Очки мне велели снять. Знамя я держала на плече и изо всех сил старалась идти по прямой. Ведь я шла первая, вела всю демонстрацию! Единственное, что мне портило настроение - короткая блузка, которая все время норовила вылезти из юбки. Вот еще одна отравленная капля.

И до сих пор наша школа отравляет тщеславием и закладывает основы карьеризма. Когда я сейчас оглядываюсь на свою юность, то задумываюсь над тем, что спасло меня от опасности стать "парттётей Мотей". Ведь всё вело к этому. Спасли меня годы учения в ИФЛИ, знакомство с ребятами, у которых были другие ценностные взгляды.

Хотя и в ИФЛИ были функционеры и карьеристы, вроде Шурика Шелепина или старосты нашей группы Раечки Рапопорт, большинство умело критически относиться к действительности и были людьми творческими (увы, я не из их числа). В нашей группе большинство было дремучими провинциалами, и меня быстренько выбрали комсоргом, но я исхитрилась целый год практически ничего не делать из того, что требовалось комитетом комсомола, и через год меня свергли.

196//197

Какое счастье, что я не сделала карьеры.

Однако представление о партии как единственно возможном пути для активного человека у меня сохранилось. Вернувшись в Москву, через год (надо было, чтобы рекомендующие знали тебя год по совместной работе) я стала кандидатом, а в мае 1945 года - членом партии. Не могу сказать, что я очень этим гордилась, но для меня просто всё встало на свои места. Я была в организации, которая дает установки, а с ними ясно, что нужно делать и как нужно жить. Я тогда не понимала, что Сталин плохо учил жить, но отлично справлялся с тем, как надо убивать.

Клянусь говорить правду, только правду, и ничего кроме правды.

Эту историю описывал неоднократно сам Ганя. Она вся записана в его письмах ко мне.

Всё началось с ганиного письма в «Учительской газете». Это письмо мне показала библиотекарша в школе № 40.

Вернёмся, как говорят французы, к нашим баранам – к моей работе пионервожатой в школе, а именно к осени 1943 года. Тогда очень модным мероприятием была переписка с бойцами и помощь фронтовикам в виде посылок, что поднимало их дух и решимость сражаться во имя оставленных в тылу детей и женщин.

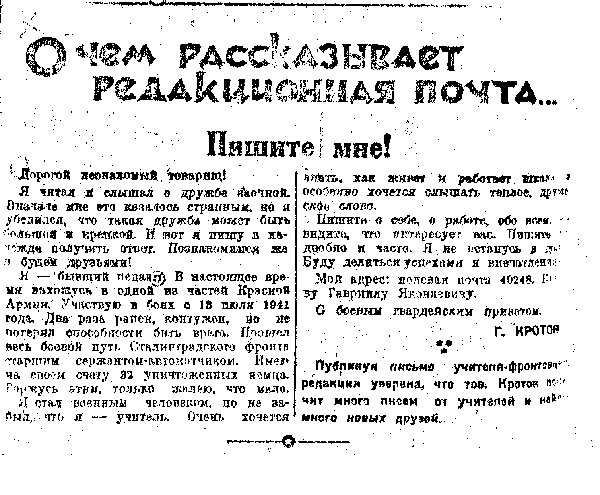

Поэтому ничего удивительного не было в том, что однажды школьная библиотекарша Мария Михайловна обратила моё внимание на маленькую заметку в «Учительской газете», подписанную: «Г.Кротов». Был и номер полевой почты.

«Мариночка, вот посмотрите, может, пригодится в работе». Библиотекаршу звали Мария Михайловна, а фамилию я забыла. Да и в живых её, конечно, нет, она и тогда была старая. Фотокопия этого письма сохранилась.

Я ответила на это письмо на адрес полевой почты.

Скоро я получила ответ от Г.Кротова. С тех пор прошло более сорока пяти лет, но это первое, написанное карандашом письмо я помню наизусть. Большинство ганиных писем сохранилось, но это, первое, было до того хорошее, что я на него ответила, и пошло, и пошло.

Мы с Ганей начали переписываться. Потом мы отправили ящик с подарками для бойцов ганиной роты (кисеты с махоркой, тетради, книжки, рукавицы и т.п.). Бойцы написали индивидуальные письма с благодарностями девочкам. А тем временем мы с Ганей продолжали переписку и заочно друг другу очень нравились. Для меня это было очень романтично: переписка с солдатом, фронтовиком! Письма я читала вслух домашним, они были остроумные, хоть и с ошибками. Ошибки я исправляла и указывала, как правильно писать. Ганя не обижался.

Месяца через три я получила ганину фотографию – маленькую, где он был с двумя орденами «Красной звезды» и маленькими усиками под носом. Выглядел он много старше меня – 34 года – старик! – и меня совсем засмеяли домашние, так как в письмах Гани стали явст-

Месяца через три я получила ганину фотографию – маленькую, где он был с двумя орденами «Красной звезды» и маленькими усиками под носом. Выглядел он много старше меня – 34 года – старик! – и меня совсем засмеяли домашние, так как в письмах Гани стали явст-

198//199

венно проступать нотки не только дружеские, но и более нежные. Впрочем, все попытки, намёки на любовные чувства я безжалостно высмеивала, да и на самом деле не могла себе представить, как можно полюбить человека, не видя не только его самого, но даже и фото (свою фотографию я послала уже после встречи).

13 марта 1944 года я собиралась на отчётно-выборное комсомольское собрание (в то время комсомольская учительская организация была общая для всех школ района, а я была член бюро). У нас дома на Клинической улице ещё была печка-плитка в большой комнате. Я нагрела воды, вымыла голову, и в это время соседка, Вера Ивановна, сказала, что меня спрашивают. Вышла в коридор, в дверях стоит старшина с усиками, в длинной шинели, и спрашивает: «Марина Гиндина? Очень приятно. Я Ган Кротов». (Забыла написать, что мы через два-три письма перешли на «ты», и он подписывался «Ган», а я «Марина»).

Я оторопела. Господи! Не может быть, мне и в голову не приходило, что такая встреча возможна, но усики! Это, конечно, мой адресат. А мне надо идти, и голова мокрая, как назло.

Я протянула руку и прошептала: «Здравствуйте». – «А в письмах мы были на ты». – «Ну, здравствуй». Привела его в комнату. Дома никого не было. Мне через полчаса надо было уходить. – «Если хочешь, вот чайник горячий, пей чай, а я пойду оденусь», – не очень гостеприимно предложила я.

Честно говоря, я очень растерялась. Ведь эта переписка была для меня совершенно абстрактной, как если бы я писала Евгению Онегину или Шерлоку Холмсу. Если бы я увидела в дверях Дон Кихота или принца и нищего, впечатление было бы примерно такое же. Ганя существовал для меня только как литературный герой, я не могла вообразить его существующим реально.

Но так или иначе, я оделась и заявила, что должна спешить, а он, если хочет, может меня проводить. И он пошёл меня провожать, храбро взяв под руку. Тогда я была такая, как на старой фотографии, где я в зимнем пальто и в меховой шапочке.

На собрание он меня проводил, и мы договорились, что он придёт в школу.

На другой день я привела Ганю в школу, где собрала пионерский актив (штаб дружины) в библиотеке, и он два часа рассказывал о войне, с юмором, словом, очаровал всех девочек. Эти рассказы меня очаровали, да и манера рассказчика была полна юмора и ещё чего-то, что не могу назвать другим словом, кроме французского «шарм» (обаяние). Договорились о следующей встрече... На «ты» мы были ещё в письмах. Тяжеловесное «Ган» заменили на «Ганя» (я поинтересовалась, как его в детстве звала мать).

199//200

Договорились назавтра пойти в кино. Я не удержалась и что-то съязвила по поводу его дурацких усиков. Когда мы пошли в кино «Ударник» смотреть фильм «Кутузов», Ганя уже сбрил усики, а он их носил с шестнадцати лет.

Чтобы пройти к кинотеатру, мы должны были несколько раз пересекать улицы (от метро «Библиотека имени Ленина» и по мосту). Ганя не признавал официальных переходов, которые обозначались металлическими кружками-пунктиром на мостовой. Он шёл по оптимальной прямой, не обращая внимания на поток машин, очень уверенно, отстраняя рукой наезжавшую на нас машину. А я была воспитана в строгих правилах и всегда боялась милиции и вообще что-нибудь нарушить. Я его тянула к переходу, а он возмущался и говорил: «Как вы здесь, в Москве, привыкли по гвоздям ходить».

Вернувшись домой, мы застали у дверей Лёню Ольшанского, который тщетно пытался дозвониться, так как электричества не было. Лёня по старой дружбе чмокнул меня в щёку, и мы пошли пить чай. На столе горела самодельная карбидная лампа (не знаю, что такое «карбид», но горел как свечка). Лёня читал стихи, но когда прочитал пародию на симоновское «Жди меня», Ганя вдруг встал и ушёл: это стихотворение было для фронтовиков священным заклинанием.

В мае мы поженились, а расписались только через год.

Ганя уехал, и до лета приезжал ещё несколько раз, всякий раз совершенно неожиданно. Он посылал мне массу бандеролей – иллюстрации, гравюры. Потом были посылки с продуктами: сало, рис, мыло (всё – дефицит). Были в посылках и сувениры, вроде немецкого фонарика, железного креста или куска бархата от обивки дивана в Тильзитском замке. И письма без конца.

Ганя уехал, и до лета приезжал ещё несколько раз, всякий раз совершенно неожиданно. Он посылал мне массу бандеролей – иллюстрации, гравюры. Потом были посылки с продуктами: сало, рис, мыло (всё – дефицит). Были в посылках и сувениры, вроде немецкого фонарика, железного креста или куска бархата от обивки дивана в Тильзитском замке. И письма без конца.

Потом прислал деньги (заработанные за лекции, которые читал, находясь в госпитале), на них, по его просьбе, я купила в комиссионном магазине книги: 6 томов Элизе Реклю и 11 томов Чехова. Мы договорились пожениться, называли друг друга «Ганя» и «Муся».

Моей маме и Дее Ганя страшно не понравился – тем, что он был намного старше меня и с грубыми манерами.

Мой отец увидел Ганю только через год, когда мы 27 апреля 1945 года уже расписались официально, к недоумению и печали всей моей семьи и к возмущению моей сестры Деи. Уж очень мой новоявленный муж не подходил к стандарту мужа. Он был не такой как все. Именно это и понравилось мне.

Как мы расписались. Это было так.

Мы гуляли по Кропоткинской, и Ганя предложил зайти в ЗАГС и расписаться. Он и раньше предлагал это сделать, но я побаивалась и придумывала всякие отсрочки. Вот и сейчас я сказала: «А паспорт мой?» – «А я его взял», – скромно сообщил Ганя.

200//201

ЗАГС был в переулочке, где и сейчас Ленинский райисполком. В маленькой комнатушке на окне была решётка. Мы сидели в очереди. Потом нам дали свидетельство на плохой, серой бумажке, даже чернила на ней расплывались. Но Ганя вклеил эту бумажку в очень красивую обложку с цветами. Внутри было поздравление, написанное почерком Гани и подписанное его командиром части. Мы пришли домой, и я сказала маме: «Знаешь, а мы с Ганей расписались». И тут, как в песне:

И заплакала вдруг,

Нас поздравить забыв.

Ох, не зря она плакала. Она чувствовала, сколько мне (нам) придётся всего пережить.

Вот и всё. А свадьбы не было. Об этом дне я вспоминала часто, а особенно три раза: когда были свадьбы Вити, Лёни и Максима. Мне никто не кричал «горько», и слава богу.

Когда Ганя приезжал в Москву, мы ходили в театр, а иногда к его знакомым по довоенной жизни.

Однажды вечером (1944 г.) мы поехали в писательский дом, напротив Третьяковки, – в гости к Семёну Калабалину. Это один из первых воспитанников Макаренко. В «Педагогической поэме» он фигурирует под фамилией Карабанов. Ганя, оказывается, работал с ним около года в детском доме и очень подружился с ним.

Лифт не работал, мы вскарабкались на девятый этаж, где была квартира Макаренко. Я поднималась туда с трепетом. Его самого в это время уже не было в живых, а в квартире жила его жена.

Этот вечер я запомнила на всю жизнь.

С Ганей они встретились, как старые друзья. Семён Афанасьевич оказался мощным человеком, с крупной седеющей головой. Со мной держался так, как будто знал давным-давно. В книге он симпатичен, а в жизни просто обаятелен. Высокий, смуглый. Глаза чудесные. Весёлый.

Познакомилась я и с женой Макаренко – Галиной Стахиевной.

Калабалин рассказывал, как воевал в партизанском отряде в Югославии, попал в плен, как фашисты перебили ему кости рук ломом, но он чудом остался жив, бежал. Он подарил Гане свою фотографию, где снят с приёмным сыном, лётчиком (впоследствии погибшим). На фотографии написал: «Другу-человеку по работе над человеком».

Фантастический был вечер, и закончился он фантастически.

Это было время салюта. Во время войны салют давался в честь взятия крупных городов или завершения крупной операции. Части, участвовавшие во взятии данного города, получали названия – например, Харьковская, Смоленская дивизия и т.п. В этот вечер салют был в честь взятия Винницы, как вспоминал потом папа, или Орла и

201//202

Белгорода, как помнится мне. Обычно мы выходили смотреть салют на улицу. Давали залп из 20-и, 24-х, 30-и орудий, установленных в разных местах Москвы – в частности, на Ленинских горах, рядом с теперешней станцией метро «Ленинские горы» (тогда её не было). После каждого залпа из ракетниц (вроде пистолета с толстым стволом) выстреливали специальные гильзы с ракетным зарядом. Он взлетал высоко в небо и рассыпался звёздочками – красными, зелёными, голубыми. Люди, стрелявшие из ракетниц, стояли на крышах высоких зданий по всей Москве. Ещё с первых салютов сложилась традиция, что мальчишки на улицах после каждого выстрела кричали «ура!» и бегали искать пустые гильзы. Потом как-то привыкли, а сейчас мальчики не помнят первых салютов, да и называются они сейчас просто праздничным фейерверком, и из орудий не стреляют (кроме, кажется, Дня Победы), и «ура» не кричат.

В этот необычайный вечер у Калабалина мы смотрели салют с балкона, который выходил в сторону Кремля. Видны были пушки, стоявшие во дворе Кремля, за Москва-рекой, и виден был даже огонь в дулах при выстрелах, хоть они и были холостые. Россыпь разноцветных ракет виднелась далеко, по всему небу. И залпов было много.

После этого вечера я ещё раз видела Калабалина. Он звонил мне по телефону и пригласил на вечер памяти Макаренко (5 лет со дня смерти). Ганя ещё не вернулся тогда из армии. Мы ходили с моей мамой. Семён Афанасьевич сидел в президиуме, и я постеснялась по окончании к нему подойти. Он выступал, немного кокетничая, но очень живо, ярко, и был опять обаятелен, хоть влюбляйся в него.

Как тесен мир. Много лет спустя Максимчик был в археологической экспедиции под Ростовом, и там с ним работал внук Калабалина. Потом этого мальчика вызвали телеграммой на похороны деда: Калабалин внезапно умер.

А фотография, подаренная в тот далёкий вечер Гане Калабалиным, хранится у нас и до сих пор.

День Победы мы встретили вместе в Москве. Девятого мая мы были на Красной площади. Холодина был ужасный, но я самоотверженно съела полпачки «коммерческого» мороженого (без карточек, но 30 рублей пачка).

Мы стояли и смотрели на небо. Прожектора скрещивались в центре небесного купола, там видны были портреты Ленина и Сталина, подвешенные к аэростатам. Низко над площадью по кругу летали самолёты с красными и зелёными огоньками на крыльях. Площадь была забита людьми, качали военных, но настоящего веселья не было, да и быть не могло – у всех в семьях были погибшие, убитые, пропавшие без вести. Потом мы шли домой пешком от Пушкинской площади по бульварам.

202//203

Мама весь этот день плакала. У неё было предчувствие. Оно оправдалось. В этот день под Прагой был убит мой брат Боря. Узнали мы об этом через три месяца.

Вскоре после Дня Победы Ганя уехал в часть. Потом его послали на Дальний Восток, он побывал в Японии и в Китае.

И опять письма, письма, письма.

Демобилизовали его только в январе 1946 года, когда нам удалось через заведующую РОНО Поминову Кл. Петр., которая меня хорошо знала, устроить Гане вызов из части – как учителю – до общей демобилизации. Для этого я послала заверенную печатью телеграмму.

Дня приезда я не знала. В середине января 1946 года часов в 11 вечера я возвращалась домой с педсовета. Напугалась до смерти, когда во дворе меня обхватил совершенно незнакомый чернобородый мужчина в шинели, накинутой на нижнюю белую рубашку, и без шапки. Он поднял меня на руки и стал целовать. Это был Ганя. Я еле-еле узнала его, даже не успела обрадоваться как следует.

С этого дня мы 13 лет не расставались. И стали мы жить-поживать, но добра не нажили. Зато через 9 месяцев родился Витюшка.

С 1946 года у нас образовалась своя семья. Но жить нам было негде, а главное, Ганя мечтал о работе в детдоме.

Своей мечтой Ганя заразил и меня. Он пошёл в министерство просвещения (Наркомпрос) за направлением на работу. Со мной он советоваться не стал, как и потом при перемене места работы никогда не советовался. Поставил меня в известность, что ему предлагали работу в Казахстане, в Минпросе (так как он хорошо знал эту республику), но он попросил направить его в плохой детдом, где он сможет показать, на что способен.

Так он получил назначение на работу воспитателем (фактически завучем) в детдом № 1 города Энгельса Саратовской области (бывший городок Покровск бывшей Республики немцев Поволжья). До лета он устроился временно, чтобы дать мне возможность закончить учебный год, а затем в конце лета ехать в Энгельс.

К этому отъезду я уже была в декретном отпуске. Успела получить (по специальному талону из консультации) приданое для новорожденного, его уложили в старый чемодан без замочков и забили чемодан гвоздями. Моё «приданое» было более чем скромным (две простыни, одеяло и подушка), но книг – целый ящик. У Гани не было ничего, кроме того, в чём он демобилизовался.

На вокзале в Саратове нас задержал военный патруль. Ганю заподозрили в спекуляции продуктами, так как он не хотел вытаскивать гвозди из чемодана с пелёнками, чтобы показать его содержимое.

203//204

Офицер-эмведешник стал кричать на Ганю: «Понавесили железок (подразумевались ордена и медали) и спекулируют!». По разъевшейся физиономии офицера было сразу видно, что на фронте он не был.

Ганя прямо задымился от гнева и стал ругаться нецензурно. Потом он спохватился, взглянул на меня и велел идти к пристани, где мы должны были сесть на катер и переправиться на ту сторону Волги.

Сердце у меня прямо выскакивало, но я подчинилась и пошла по широкому спуску к пристани. Вскоре Ганя меня догнал. Он бежал ко мне со злополучным чемоданом (остальные вещи прибыли потом багажом), шинель его развевалась. Оказалось, что конфликт разрешил полковник КГБ, он извинился за своего подчинённого, но Ганя уже из принципа вытащил гвозди и продемонстрировал стопку пелёнок и распашонок, а потом забил чемодан снова.

И вот мы в детдоме.

Детские дома, где мы работали. Вообще-то об этом тяжело вспоминать, хотя мы были молоды, здоровы, полны сил и – видит бог! – работали по-честному и даже больше. Мы были счастливы, потому что любили друг друга, у нас были хорошие дети...

Детские дома, где мы работали. Вообще-то об этом тяжело вспоминать, хотя мы были молоды, здоровы, полны сил и – видит бог! – работали по-честному и даже больше. Мы были счастливы, потому что любили друг друга, у нас были хорошие дети...

Наша первая «своя» квартира была во дворе детдома – там был одноэтажный флигель. В квартире была кухня и комната. В кухне – печь, которую топили сланцем, и столик. В комнате – ещё столик, односпальная железная кровать... и вроде всё.

Детдом был одноэтажным, состоял из большого зала с шестью окнами, в который выходили двери спален, и столовой, где делали уроки. В «зале» не было никакой мебели.

Я храбро пошла знакомиться с детьми сама на другой день. Учебный год ещё не начинался. Прихожу в зал, а там на полу сидят человек десять мальчишек, в пальто и шапках, во что-то играют, вроде в карты. Я со своим «декретным» животом, наверно, произвела на них сильное впечатление. Представилась, поинтересовалась, как их зовут. Они охотно сообщили: «Вот этот – Семитабуреткин, а вон тот – Вертибутылкин». Ганя очень смеялся, когда я ему сообщила, с кем познакомилась. Ребята меня разыграли.

И вот я начала работать в детдоме, находящемся на грани развала. Ганя копал клумбы, сажал деревья и цветы, а я весь день была с детьми. На моём попечении было 16 первоклассников и всякие культурно-массовые мероприятия. Работала я весь день, как и Ганя.

В родильный дом Ганя отвёз меня на детдомовском грузовике. Если учесть, что мостовая до другого конца города была булыжная, то можно себе представить, как меня трясло. За неимением места меня положили в палату для абортниц, а их кормить не полагалось. Сутки до родов я не ела, ночью стеснялась кричать и только потихоньку рвала на себе волосы. Я очень боялась.

204//205

Когда родился Витюшка, я увидела около себя высокого седого старика-доктора, который принимал роды. Это оказался отец писателя Льва Кассиля, ему было 80 лет или больше. Он шутил, я тоже, однако он не выпускал мою руку: щупал пульс – боялся, что я умру, т.к. я была сильно истощена и сил у меня не было. Ганя принёс мне молоко, сахарный песок и яйца, выпрошенные у кладовщика, и меня накормили прямо на столе. Я выпила молоко, сразу ожила и даже попросила врача посчитать у ребёнка пальчики – нет ли лишних?

Потом папа приходил каждый день, залезал на фундамент и заглядывал в окно, а я ему показала сына, в то время совершенно безобразного, без бровей и ресниц.

В роддоме все таблички на дверях были на немецком языке: Энгельс ведь был столицей Республики немцев Поволжья. Но простыни были влажные, стирать и сушить пелёнки было нечем и негде, иногда ребятишек приносили кормить завёрнутых в газеты.

К годовщине Октября я вернулась в детдом. За мной пришёл Ганя с группой девочек и мальчиков. Мы шли пешком через весь городок. Ребята несли мои вещи, Ганя – Витю. А я шла налегке, без живота, на ватных ногах, но была счастлива. Вот тогда я впервые и увидела, что город маленький, двухэтажными были только райком и больница. Ведь по городу я гуляла мало.

О работе в детдоме я вела дневник. Он сохранился. Это мой дневник работы, в котором не нашлось места для личных впечатлений: постоянного чувства голода, холодной квартиры и т.п. Не сохранилось в моей памяти ни одной фамилии, ни одного лица воспитателей, кроме фамилии директора: Шишлов.

О работе в детдоме дневник есть, а о той жизни, которую называют «личной», писать особенно нечего. Быт был тяжёлый, еду доставать было трудно. Но все трудности быта Ганя брал на себя: он носил воду, колол сланец, выносил помои. Как оказалось, я мало что умела делать. Ганя учил меня пеленать, мыл малыша сам – я боялась его утопить. Он учил меня стирать пелёнки и жарить оладьи из отрубей. Он сам разделывал и жарил щук, которых дёшево продавали на базаре. «Щёчки» щуки он давал мне, как деликатес. К щуке Ганя научил меня делать соус из лука и муки.

Позже мы ходили на базар покупать арбузы, а я ходила покупать Вите печенья (три рубля – два печенья). Один раз до того захотелось наесться досыта хлеба, что я купила кусок граммов на 250 и съела тут же (стоил 30 руб.). Хлеб мы получали по 400 граммов, но вообще еда была детдомовская, а мне всегда хотелось есть, потому что Витюшка высасывал много молока. Я была тогда глупа до невозможности, не умела сцеживать лишнее молоко, грудь не подготовила. Соски у меня были в трещинах, ребёнок сосал прямо с кровью. Очень было больно – до слёз.

Между прочим, иногда мы наедались досыта. Над детдомом шефствовал мясокомбинат, иногда нам привозили жареные пирожки с мя-

205//206

сом. А однажды, придя с работы, я обомлела: на табуретке лежала коровья голова с зубами и глазами, но без кожи, вся красная. Эту голову мы очень долго варили в котле на плите. Студень я делать не умела, но помню, с каким наслаждением мы ели горячее мясо и обсасывали косточки.

Первое время у нас из-за какого-то недоразумения не было карточек, а следовательно и хлеба. Я привезла из Москвы муки несколько килограммов, пекла блины, но старалась их побольше подсунуть папе: он с раннего утро копал землю, сажал деревья и тратил много сил. Впрочем, и подсовывать было незачем: папа за едой всегда читал, он брал блин, свёртывал трубкой и съедал, а сколько их оставалось, не замечал, так же как не замечал, ем ли я.

В квартире нашей было очень холодно, дуло изо всех щелей. Была плита, но топить нужно было горючим сланцем. Это были большие глыбы камня, их надо было раскалывать молотком и топором на плитки и класть в печь. Разгорались они медленно, их надо было наколоть очень много, чтобы натопить по-настоящему. Чтобы наколоть сланец, надо было часа два работы. Потом часа четыре топилась плита. Папа не позволял мне колоть, а самому было некогда, поэтому топили меньше, чем было нужно. Когда разворачивала малыша, от пелёнок шёл пар. Выше 8-10 градусов температура была только тогда, когда купали Витюшку, а купали редко – опять-таки из-за холода. Я не умела стирать пелёнки, тратила много сил, да и пелёнок было мало, а купить было невозможно.

Иногда я делала «наполеон» – когда праздновали дни рождения детдомовских ребят. Делала из казённых продуктов, которые для этих детей и предназначались.

В январе 1947 года приехала моя мама посмотреть на двухмесячного внука. Она увидела толстого младенца, покрытого диатезной чешуёй (от перекармливания), пустую комнату и стол без видимых следов еды. «Хорошенький мальчик», – сказала мама, не желая меня огорчать. Она привезла немного муки, кое-что «вкусненькое» и втихомолку поплакала над неудачным замужеством младшей дочери.

Весной я ездила с Витюшкой в Москву. Он был толстый, весёлый и никогда не капризничал (если был сыт). В это время моему племяннику Боре было десять месяцев. Он был уже сознательный и начинал говорить. Я очень завидовала Дее. Дея жила тогда с родителями на Клинической. Витю я укладывала спать с Борей, которого тогда звали Бобкой, в одну кроватку – валетом. В Москве Витюшке попробовали дать Бобкину кашу (я его кормила только грудью), и он всю съел в одну минуту. Меня все ругали, что я его не прикармливаю. Мало ли что хватает грудного молока.

Когда возвращались в Энгельс, папа нас встречал (я привезла с собой племянницу Галку на лето). Дома на столе стояли два «наполеона» из маленьких кружков наподобие куличей, а в вазе лежали яйца, на которых были яркие картинки. На одном яйце была надпись:

206//207

«Моей маленькой девочке». Адресовано было, разумеется, мне, но Галка, естественно, приняла на свой счёт и обрадовалась: «А вот яичко для меня!».

Вернувшись в Энгельс, я решила Витю прикармливать. Покупала на базаре печенье (две штуки за три рубля), крошила в молоко (коровье). А летом иногда варила кашу.

Летом к нам в Энгельс приехали на пароходе мой папа, Дея и Боренька (Бобка). Галка на меня не жаловалась, хотя много терпела.

Сначала она завшивела, а у неё была шапка кудрей, и я ежедневно по часу её вычёсывала, потом мазала керосином и т.д. Конечно, надо было её остричь наголо, но я уже один раз такой номер отколола и повторять не хотела. Это было, когда я забрала её маленькую с собой в Перхушково, где Ганя работал в детдоме летом. Нет, вроде я что-то спутала, я её брала с собой в пионерлагерь «Белые Броды» в 1944 году. Тогда я её остригла наголо, она ужасно подурнела, но избавилась от расчёсывания волос. Дея тогда меня изругала ужасно.

Кроме того, в Энгельсе я пыталась научить Галю есть щи, но безуспешно. Она, голодная, сидела сутки на поленнице и плакала, но щи не ела и не ест до сих пор, как и вообще капусту.

Летом в детдоме началась повальная чесотка, и мы сбежали на подсобное хозяйство детдома, где жили здоровые ребята. Витюшка был с ними, и Галка тоже. Спали в бывшем овощехранилище на соломе. Витя просыпался возле меня мокрый, и я, конечно, тоже была мокрая. Еду готовили на костре. Помню, один раз готовлю рисовую кашу, она пригорает, а не варится. Ничего я делать не умела тогда.

Жили на Волге, а искупались в ней всего один раз. Прямо смешно.

Один раз катались на лодках. Был весенний разлив. Берегов Волги не было видно. Прямо из воды росли деревья. Мы высадились на островок незатопленный, но нас заели комары, и мы сбежали в лодку.

Один раз оставили Витюшку на девочек из детдома и пошли вечером в кино. Возвращались уже в темноте, и меня поразило, что нигде на улицах нет огней в окнах – все окна плотно закрыты ставнями. Чего жители боялись? Не знаю.

С Витюшкой я разговаривала больше всего, когда кормила или перепелёнывала. А так я всё время работала в детдоме. Мы жили во дворе, во флигеле, и свой декретный отпуск я не использовала. Работала без учёта времени, так как дел было очень много. И Ганя так же работал.

Когда Витя начал говорить, кто-то из ребят надел сетку на лицо (чёрную, от комаров) и напугал Витюшку так, что он перестал говорить – всё забыл и месяца два молчал.

Осенью я ездила с Витей в Москву. Там обнаружилось, что у него паховая грыжа. Я его возила в Филатовскую больницу, и меня научили вправлять грыжу, но впоследствии, через полтора года, пришлось делать операцию, а через два года после этого – вторую, с другой стороны, но это уже в Беззубове.

207//208

В Энгельсе я мучилась не от усталости, не от тяжёлой работы (всё тяжёлое Ганя брал на себя), не от голода, а от всяких мелочей – отсутствия кухонной посуды (потом Ганя выпросил на складе отличную сковороду с крышкой. Это и сейчас моя любимая сковородка, хотя деревянная ручка обгорела и её выбросили), тряпок, настольной лампы и т.п. Детдомовские дети свободно заходили ко мне, много мелочей потаскали, попортили хорошие книги. Трудно было и потому, что очень далеко было идти до консультации. Когда у Витюшки начались судороги от перекорма (в два месяца), нельзя было даже вызвать по телефону неотложку.

Впрочем, потом была весна, лето, двор детдома утопал в цветах.

Потом была поздняя осень 1947 года. У Гани (по его словам), начались ожесточённые споры с директором по вопросам перспективного планирования, он уехал в Саратов и, вернувшись, поставил меня в известность, что попросил перевести его в другой детдом, опять-таки запущенный. «Надо укладывать вещи, – через два дня дадут машину». Пробовала задавать вопросы, но ответа не получила ни на один. Это и понятно, ведь сам Ганя туда ещё не ездил.

Через два дня подогнали грузовик. В кабине стекло сбоку было выбито. Поздняя осень, уже снег выпал. Грязь и холодно. Завернула Витюшку в ватное одеяло (ему уже был год, но никакого пальто или валенок купить было нельзя). Села в кабину у выбитого окна, радуясь, что по крайней мере будет свежий воздух. Ганя в шинелишке сел в кузов. Двинулись.

Ехать нужно было 90 километров, дорога разбитая, распутица. Трясёт ужасно. Витюшка спит. Остановились погреться и накормить его в какой-то избушке. Витя и тогда был неприхотлив. Чашка простокваши, накрошенный чёрный хлеб – и наелся. Едем дальше. Витюшка, как всегда, вёл себя идеально: ел, спал и т.д. Вдруг по кабине стучит Ганя кулаком: «Стой!». Грузовик остановился, Ганя выскочил из кузова, подбежал к кабине, распахнул дверцу и ужасным голосом закричал: «Выходи сейчас же, быстрее, давай мне ребенка!». Я вышла, напуганная даже больше, чем возмущённая тем, что Ганя на меня так кричит. Гляжу: колесо машины буксует над обрывом какого-то водоёма. Еще секунда – и произошло бы несчастье. Дали задний ход, долго машина буксовала, подкладывали что-то под колёса, потом поехали.

Бородаевка (забыла немецкое название) – это бывшее немецкое село посреди степи, занесённой снегом, возле районного центра Маркса (бывший Марксштадт). Нигде не видно на горизонте леса. Степь да степь кругом. Ни деревца. Поселились в крепком пятистенке, нам до-

208//209

сталась кухонька и комната. Через стенку жил директор. У него была печь русская, а у нас немецкая.

В кухоньку выходил фасад русской печи (как у нас в Бавыкине), а в комнату выходила круглая кирпичная печь метра полтора высоты. Снаружи она была обложена чёрным железом, а сверху был вмазан огромный медный котёл. В нём чистоплотные немцы грели воду для хозяйства. Ну, воду мы не грели – не до жиру, быть бы живу. На дне котла был насыпан слой песка, поэтому в котле всегда было тепло. Уходя на работу, мы сажали Витюшку в котёл и давали ему игрушки. Ещё он в этом котле играл пластмассовыми и железными чашками и блюдечками, а позже и книжками. Потом он всё выбрасывал на пол и засыпал, если дома никого не было. Однажды, вернувшись домой, мы увидели, что наш малыш вылез из котла и сидит и сидит на краю печки, и поняли, что больше одного его оставлять нельзя.

Чем топили? Оторвали ставни с окон, разломали забор. Потом я ходила в степь, рвала бурьян (ладони все были исцарапаны в кровь, варежек не было). Надо было около печки наложить бурьяна до потолка, тогда было более или менее тепло. Детдомовцы тоже рвали бурьян. Где же были дрова? Директор детдома проиграл их в карты начальнику райпотребсоюза, и дрова увезли на грузовиках. Вот так. Оставили дрова для кухни и для бани.

Вода. За водой ходил Ганя – с ведром на прорубь. Я ни разу туда не ходила. Говорили, что около проруби видели волчьи следы.

Еда. Нам привезли мешок (50 кг) пшена, потом оказалось, что это не пшено, а ещё только просо. Его пришлось возить на мельницу «обрушить». Вышло пшено. На примусе варила кашу на всех – это были Ганя, Витюшка, Боря (сын Гани от первого брака) и я. Ни масла, ни сахара, ни молока. Странно, что Витюшка на этом пшене был такой толстый.

Хлеб уже был без карточек, и мы имели право купить 800 граммов плохого клёклого хлеба. Молоко сначала было, Ганя оставлял в детдоме крынку и ему наливали пол-литра для Витюшки. Но однажды кто-то из взрослых детдомовцев по злобе нагадил в крынку, и молоко наливать перестали.

В Бородаевке я очень тосковала по сладкому. Один раз сделала кашу с тыквой – оказалось очень вкусно. А печёная тыква была не хуже мармелада.

Потом мой отец прислал посылку: сахар, печенье и почему-то маленькая четвертинка с ликёром (!). Как и где мы выпили ликёр – будет описано ниже. Печенье выдавалось Витюшке по штуке в день. Съев его, Витюшка тянулся к большому портрету дедушки на стене и целовал его в губы в знак благодарности. Портрет был нарисован цветными карандашами. Дедушка был в форме майора и очень красивый. Это сделал какой-то раненый у него в госпитале.

Конечно, пшено – не лучшая диета для язвенника, и Ганя ходил на работу с грелкой, которую привязывал к поясу верёвкой. А детдом как

209//210

будто специально был придуман для порчи нервной системы и обострения язвенной болезни.

Счастливые моменты. Надо было поехать по какому-то делу в райцентр – Маркс, городок масштаба Боровска или чуть меньше, за 13 км от нашей деревни. Уладив дела, я встала в очередь к какому-то ларьку и купила кучу белых круглых булочек. Вот была радость, особенно для детей.

Новый 1948 год встречать было не с чем. Очень хотелось поесть досыта. Ганя пустился на отчаянный шаг. В двенадцатом часу ночи пошёл в пекарню и выпросил у пекаря целую буханку хлеба. Хлеб пекли там плохо, он был «клёклый» (под коркой на палец чёрный, непропёкшийся, так как лили много воды в тесто). Зато поели досыта и пили чай. Кипятили на примусе – ну и возни с ним было! Встретили Новый год сытыми.

Баня. Топилась «по-чёрному», то есть не было трубы. Поэтому обросла чёрной копотью. Две полки одна над другой. Из печи вытаскивают раскалённые камни и бросают в кадку с водой. Банька заполняется паром, дышать нечем. Выскакиваешь в предбанник. Там мороз. Стекло выбито, солома на полу запорошена снегом. Ганя выскакивает голышом прямо наружу. Но мы там ни разу не простудились.

Стирка. Наверное, я там стирала. Но не могу вспомнить, как. Витюшку мыла редко, боялась простудить. Но он тоже ни разу там не болел. Наверное, знал, что врача в Бородаевке не было. И даже медсестры.

Однажды я попробовала оставить Витю на дворе поспать на чистом воздухе. За отсутствием коляски я его уложила в ванночку, где постелила овчинную жилетку. Спал он хорошо, и я ушла в детдом. Вернувшись, с ужасом увидела, что около ванночки стоит корова (директорская) и внимательно, с интересом рассматривает младенца, склонив к нему рогатую голову. Такие прогулки пришлось прекратить.

Лирическое отступление – совсем о другом, но если не запишу, то забуду.

Вчера Витя, Маша и Антон приезжали ко мне в Лунёво – поздравить с днём рождения. И я отдала Маше главу из её повести «Между вечностью и детством». Написано, без сомнения, прекрасно. Никогда бы мужчина так не написал, даже про своего сына. Он его не вынашивал девять месяцев, он его не рожал. Но и не всякая, даже талантливая женщина, смогла бы так не то что написать, но и подумать. Я, например, читала с сильной завистью, хотя и белой. Я ни разу не имела минутки так рассматривать своих младенцев, да что там рассматривать – думать о них. У меня слишком много о чём надо было думать, проблемы вставали серьёзнее, чем звон колокольчика или цвет пелён-

210//211

ки. И все эти проблемы наваливались на меня кучей, не успевала я прийти из родильного дома.

Какие проблемы – трудно перечислить. Ну, скажем, когда Витюшка был крошечный и головастый (ни один чепчик не лез), у меня после кормёжки каждые два с половиной часа оставалось в груди полно молока (корове с таким выменем цены бы не было), а я не знала, куда его девать, часами доила себя до онемения пальцев и выливала в снег эту драгоценную жидкость, не зная, кому её отдать. А у Витюшки от перекорма начались судороги.

Когда Лёнчик был двухмесячный, я уже вовсю работала в детдоме, в Беззубове. В двухэтажном доме внизу была столовая, а наверху – зал. Пока я караулила свою группу во время обеда, Лёнчик, завёрнутый в ватное одеяло, спал наверху, на столе. Была ранняя весна, окна в зале были открыты настежь, чтобы просохли вымытые накануне дощатые полы. Накормив своих первоклашек, я поднялась по лестнице забирать собственного ребёнка и увидела его лежащим на полу, абсолютно голого и синего. Он пищал от холода. Как он развернулся, выполз из распашонок и свалился со стола, покрыто мраком неизвестности. Возможно, он тогда здорово стукнулся головой и поэтому у него такой трудный характер.

Когда Максиму было две недели, мы уже работали в пионерлагере Минбумлеспрома. Максимчик был весь покрыт язвами (такого мне выдали из клиники I мединститута). Его нельзя было мыть, я обтирала его подсолнечным маслом и обмазывала персиковой болтушкой. Всё личико, ушки, веки, лоб, голова были покрыты серой жирной чешуёй. Он был безобразен. Я снимала чешую ваткой, смоченной подсолнечным маслом, но она через час снова нарастала. Пелёнки кипятились в ведре на керосинке (4-5 часов надо было для этого). А я, глядя на несчастного Максима, думала не о нём, нет! Я составляла вопросы и задания для очередного «вечера весёлых заданий», который проводила для всего лагеря (300-400 человек, точно не помню) или готовила и печатала на машинке подписи для фотостенда (фото делал Ганя). Работы было много, я получала полставки и питание. Максимчик был спокоен на редкость, лежал на солнышке и не знал, что во время дождя пелёнки я сушила, обматывая ими собственный живот.

А может быть, дело совсем не в том, что у меня не хватало времени любоваться малышами. Дело в том, что у меня не было поэтического восприятия жизни и способности постигать эту жизнь через художественные образы. Дело в том, что для того, чтобы чувствовать и воспринимать жизнь так, как Маша, надо родиться поэтом, и поэтом очень талантливым. А я всегда была рабочей лошадью, хотя и способной. Теперь, когда меня законно называют «бабуля» (все, кроме внуков), это ясно, но я об этом не жалею. К лошадям тоже должно быть хорошее отношение.

Конец лирического отступления.

Если рассказывать кому-нибудь о Бородаевском детдоме, никто не поверил бы, что это могло быть в советской стране. И я бы не поверила, если бы не увидела своими глазами, как шестилетние дети спят на кроватях без матрацев, на досках. Все спали не раздеваясь из-за холода. Дети всегда были голодные. У многих ботинки были надеты на босые ноги без чулок и носков (зимой), пальцы на ногах буквально гнили. Когда я впервые это увидела, то пробовала лечить, мыть, перевязывать, но... шилом моря не нагреешь.

Первое знакомство с детдомовцами. Ганя привёл ко мне пятерых мальчишек (домой). Семилетки. Сказал: «Посмотри, что у них с ногами». Мальчики сняли ботинки без шнурков (оказалось, что шнурков ни у кого в детдоме давно не было). Был ноябрь. Носков на ногах не было. Ноги были красно-синие. Осмотрела пальцы. Поморожены, в трещинах, грязь с гноем, ногти обломаны. Дотрагиваюсь до пальчиков – кряхтят, видно, очень больно. Обтерла ватой с марганцовкой, посыпала стрептоцидом, забинтовала. Но ведь пришлось надевать мокрые, рваные ботинки.

Пока возилась с одним в комнате, другие оставались на кухне и съели оставшийся на тарелке хлеб. Голодные.

Такими же голодными были и остальные семьдесят детей. Порции еды были крохотные. Продукты на кухне воровали взрослые. На завтрак давали кусок хлеба и чай. Чай чаще всего был некипячёный, чуть тёплый, так как дрова были сырые и плиту растопить было трудно, а детям надо было в школу. Чай наливали в небольшие белые фаянсовые миски, плохо отмытые после вчерашнего ужина. Кружек давно не было – часть разбилась, часть украли. Длинные дощатые столы, скамейки, замёрзшие детишки хлебают чай из мисок, о которые даже руки не согреть. Чай был желтоватого цвета, сладости почти не ощущалось. Да и откуда ей было взяться? Когда милиция увозила детдомовскую повариху, она объяснила, как уносила с кухни сахарный песок: она насыпала в трико, в штанины, ведь внизу раньше их делали на резинке...

Все детдомовцы очень голодали. Старшие (14-15 лет) иногда наедались. Они заставляли малышей воровать в деревне кур. На чердаке их ощипывали, потрошили и... жарили на костёриках. Как они не спалили детдом – не знаю.

Укладываю детишек спать. Несколько кроватей пустые, на них только доски и подушки в заношенных наволочках, но на этих кроватях собираются спать: ложатся в пальто прямо на доски. Выясняется, что эти дети писаются, поэтому матрацы и простыни им не дают. Одеяла забрали старшие, потому что в спальнях холодно. А как бы они не писались: будить некому, ночью никого из взрослых нет. Туалет во дворе, фонаря, лампы во дворе нет. Привыкли – живут.

Вечер. Мы с ребятами сидим у открытой дверцы печки. Закрывать

212//213

не надо: всё время суём охапки бурьяна, который вместе рвали утром в степи. Мы много нарвали: куча почти до потолка. Бурьян сухой, горит как порох. Из дверцы несёт теплом и уютом. Около меня греется Витюшка, ему второй год. Он нарядно одет: на нём красное трикотажное платье с начёсом, под платьем – такие же штанишки. Этот единственный «приличный» костюм ему подарила в Москве моя двоюродная сестра Алта. Где-то есть фотография сестры с Витей в этом платьице. Оно явно девчачье, но тёплое и с аппликацией. Зато обут Витя прекрасно: ему на базаре в Энгельсе купили «стёженки», то есть самодельные сапожки, простёганные с ватой. Тёплые. Жаль, что они не вырастут вместе с Витьком. Предлагаю ребятам рассказать сказку. В шутку (здесь мальчики 11-13 лет) говорю: «Ну, рассказать про Красную Шапочку?» Вместо возмущения и насмешек просьбы: «Расскажите!». Они никогда не слышали никаких сказок, даже про репку и курочку Рябу. Большинство – круглые сироты, сюда их привезли из дома младенца или детского приюта. Никаких детских книжек в детдоме нет. Впрочем, и взрослых тоже. Есть несколько учебников (два-три на группу).

Ещё вечер. Вернее, часов пять вечера. Во дворе уже темно. Я готовлю уроки с ребятами второго класса. Обнаруживаю, что во второй четверти они ещё занимаются... по букварям. В прошлом году они занимались по этим же букварям, но числились в первом классе. За прошлый год ни один из них читать не выучился. Зато все выучились писать, но в высшей степени странно: они свободно списывают из учебника, зная, какой печатной букве соответствует какая письменная. Списывают, но не могут прочитать ни одного слога ни печатными, ни письменными буквами. Тем не менее всех их перевели во второй класс, но учат по букварям. Мне было интересно, неужели все подряд дебилы? Оказывается, ничего подобного. Обыкновенные, нормальные, неразвитые дети. Просто учительнице, объясняют они, некогда было учить их. Она с уроков всё время уходила домой: то доить корову, то кормить поросёнка, то кур выпустить. А иначе не проживёшь: есть-то надо. Впрочем, воспитательницы детдома тоже всё время уходили домой по хозяйственным надобностям. Я ни одной из них не знала ни в лицо, ни по имени, до того дня, когда мыла в бане девочек.

В детдоме была своя баня, конечно, не по-чёрному. И даже топилась дровами, только редко. Когда я заявилась мыть девочек, они ужасно удивились. Никто никогда из взрослых не ходил с ними в баню. А ведь горячая вода грелась на плите; чтобы её зачерпнуть огромным черпаком, надо было встать на табуретку. Были случаи (рассказывали девочки), что кое-кто сильно обваривался. Младшие (7-8 лет) мылись сами. Стрижены они были под машинку – с этим было легко, но оттереть спины сами они не могли. Баня была редко. Бельишко здесь не чинили, надевали и носили, пока дырок было немного, а потом бросали. Старшие носили волосы длинные, плохим

213//214

хозяйственным мылом они не промывались. На следующую баню я принесла из дому уксус и всем старшим промыла сама волосы. Они даже скрипели.

Ещё вечер. Небольшая комната рядом со спальней. Сижу за столом, на нём миска с горячей водой, в ней банка со столярным клеем и кисточкой. Вокруг меня толпа мальчишек всех возрастов, человек тридцать-сорок, некоторые примостились за столом на скамейке. Мы склеиваем модель паровоза. Тогда ещё были паровозы. Правда, большинство детей их никогда не видело. Модель напечатана (вернее, её выкройка) в каком-то альбоме (мои ещё московские запасы). Масса мелких деталей: труба, клапаны, буфера, рычаги... Вырезаю сама, так как никто не имеет навыка резать ножницами даже по прямой. Вырезанное даю «подержать» ребятам. Они священнодействуют. Особенно горды те, которым даю подержать склеенное, пока не присохнет. Ко времени отбоя паровоз – с ладонь величиной – готов. Надо ли описывать восторг? Весь вечер я ведь ещё и рассказывала, и учила их петь «Наш паровоз, вперёд лети». Мне казалось, они даже забыли, что хотят есть. Я и сама забыла, что голодная.

Ещё вечер. Ганя сидит дома с Витюшкой и с грелкой – сильные боли. Мне надо идти в детдом. Во дворе – темнота, снег тает, лужи. На середине дороги я споткнулась или поскользнулась, и у меня упали очки. Присела, стала шарить в ледяной луже. Слава богу, не разбились. А ноги уже мокрые. Сунула очки в карман, и вдруг так мне стало себя жалко. Дома почти тепло, тихо, есть тёплая пшённая каша. Без меня улягутся ребята, не помрут. Чувство долга замёрзло вместе с ногами. И я пошла домой. Ганя посмотрел на моё заплаканное лицо и даже не стал ругать. Он, как я думаю, ругал (молча) себя за то, что увёз меня сюда. Я поела каши, согрелась и стала почти счастлива.

Попытка эстетического воспитания. К Новому году мы решили нарядить ёлку – первый раз в детдоме. Игрушек не было ни одной, купить было негде. Игрушки делала я по детским воспоминаниям и ганиным рисункам. У меня был рулон глянцевой цветной бумаги (московский запас; я её привезла, когда ездила в мае 1947 года в Москву с полугодовалым Витькой). Прекрасные игрушки получались из яичной скорлупы. Девочки подстерегли, когда на кухне будет омлет в меню, и выдули через проколотые дырочки сто или двести (забыла) яиц. Мне домой принесли целый ящик скорлупок. Игрушки я делала дома, ребята по группам приходили ко мне домой помогать: мазать клеем, держать и т.п. Мы делали петухов, райских птичек (всех разных), поваров в колпаках, Дед-Морозов с бородами из бумажных полосок, завитых ножницами; поросят и взрослых хрюшек и т.д. К спине или к шапочке приклеивали нитки и подвешивали к верёвке, протянутой по диагонали через комнату. Делали ещё и флажки типа морских сигнальных. Уходя, мои помощники съедали на кухне всё, что плохо лежало, хотя и у меня лишнего не было – негде было взять. Мы сделали штук двести игрушек.

214//215

Случайно к нам зашёл начальник райпотребсоюза (тот самый, который дрова выиграл в карты), увидел яичные игрушки и предложил закупить для магазина – с руками оторвут. Но мы не поддались на уговоры. Тогда он нам пообещал (и выполнил) продать коробку восковых ёлочных игрушек.

Ёлка была очень красивая. Но восковые игрушки (разноцветные машинки и куколки) к утру с ёлки исчезли. Их растащили ребята для жвачки (там жевали смолу). А наши яички все берегли, мы их сложили в ящик для будущего года. На ёлке ребята показывали инсценировки басен Крылова (я тоже дома с ними разучивала).

Я пыталась добиться от директора ответа на вопрос, неужели сюда ни разу не приезжали инспектора, комиссии, ревизоры и т.д. Он снисходительно объяснил, что когда-то был инспектор облоно, но его напоили, накормили и положили спать на печь с хозяйской дочкой, после чего он написал положительный отчёт. Это было при Сталине, дети были – дети уголовников, до них никому не было дела. Коли помрут – их счастье, вырастут – будут скоро за решёткой.

Ганя работал не покладая рук, но что мы могли сделать вдвоём? Перспективы сдвинуть что-либо с место не было никакой. Прошибить лбом стену равнодушия на грани преступления?..

Конечно, мы добились ареста главных ворюг (но не директора). Это обошлось нам недёшево. У Гани начались такие приступы язвенной болезни, что пришлось срочно уезжать. Здесь, в Бородаевке, не было ни диеты, ни медицинской помощи, ни – и это главное – покоя. Всё остальное было, было, было.

Я уверена на сто процентов, что и сейчас в Бородаевке (и ещё во многих детдомах) голодают и мёрзнут сироты, процветают ворюги, несмотря на гласность, перестройку и фонд помощи детям. Уверена потому, что многие сиюминутные факты попадают в печать и даже на телевидение. Есть и были энтузиасты, подвижники, бескорыстные, честные, но их так мало. Никто не верит им, что они действуют бескорыстно, а через какое-то время их отторгают, как пластмассовое сердце – в лучшем случае, а в худшем – морально уничтожают по вечному принципу дона Базилио (ария «Клевета»).

Я уложила немногочисленные вещи, Ганя заколотил ящики с многострадальными книгами, и мы на грузовике вернулись в Энгельс. Ещё была зима. Пока доставали билеты в Москву, несколько дней жили в комнатке у какой-то бабуси.

Помню страшную посадку на поезд в Саратове. Бегу, в руке у меня чемодан, в другой – толстый Витюшка в ватном одеяле (пальто так и не было). Нижний конец одеяла вылез, Витюшка тоже выпадает – очень тяжело. Одеяло развернулось, торчат голые ножки, я кричу: «Ганя, подожди!». Куда там! Ганя бежит по перрону с двумя неподъёмны-

215//216

ми ящиками с книгами, я его зову на помощь или хотя бы он меня подождал, но он кричит на меня очень свирепо, и я стараюсь его догнать.

В поезде никаких плацкарт. Наконец уселись, Витюшка спит. До чего был спокойный малыш! На сутки езды у нас на всех буханка хлеба. Денег почти не было. На остановке покупаю баночку простокваши, Витюшка ест с хлебом, очень доволен. Хорошо, что везу с собой горшок. Очень хочется пить. Кипяток взяли на станции. Заварки и сахару нет. Пьём кипяток, добавляя в него ликёр, присланный когда-то моим папой в посылке. По вагону плывёт потрясающий сладкий спиртной запах. Все нам завидуют. Во живут! В Москву приехали без копейки. Хорошо, что папа, мама и Дея встречали нас. Нам бы не на что было доехать до дома. Дея взяла на руки Витю и сказала: «Ну и жиртрест».

Когда приехала и Москву, у Витюшки из одежды, кроме распашонок, было только девчачье платьице и короткие штанишки к нему. На смену он вместо штанишек носил мои старые трико, подвязанные под мышками, и был похож на Тараса Бульбу. Одни трико, правда, здорово сгорели, когда я их сушила на печке.

И вот мы вернулись первый раз. Папа стал работать в детдоме имени Комарова (сейчас в этом доме на углу Пироговской улицы – Вьетнамское посольство). А я вернулась в школу № 40. Жили мы на Клинической «на птичьих правах», то есть своей комнаты у нас не было, и мы фактически только ночевали с папой на диване. Искали комнатку, чтобы снять, но не нашли. Жить вместе с родителями было трудно, папа рвался опять «на простор» педагогической деятельности и думал, что нашёл его в новом детдоме.

216//217

Чкаловский спец. детдом – там ещё были дети, вывезенные в своё время из Испании в 1935 году, но сейчас они были уже большие.

Мы там работали недолго. Я мало вникала в работу. Папа занимался планировкой территории как одним из воспитательских средств, сажал цветы. Он очень расстраивался, когда на клумбах находил следы копыт – работники детдома были равнодушны к цветам. Да и дети тоже.

Детдом был очень запущен. Ребята делали что хотели и являлись только в столовую – поесть – и в спальню. Я была воспитателем в большой группе мальчиков. Через три месяца я собиралась рожать, и в таком крайне интересном положении я усмиряла эту «банду» тем, что без конца им рассказывала. За эти рассказы они даже соглашались подчиняться режиму!

Однажды я с мальчиками гуляла. Мы шли по дороге, и вдруг нам навстречу громадное стадо коров. Надо знать, как я боюсь коров, чтобы понять мой ужас. Но за мной шли сорок парней, я не могла перед ними потерять свой авторитет и с остановившимся сердцем, выставив живот вперёд, храбро двинулась на коров. Они нас пропустили совершенно спокойно, а мои акции поднялись намного выше.

А вообще я была счастлива. У нас был свой домик (потом – две комнаты, но зато близко к детдому). Я повесила в одной комнате оранжевый абажур, в другой – синий. На окна сшила белые занавески. У меня был дом! А в Москву я ездила в гости.

В доме было тепло. Здесь топили прессованным торфом, похожим на толстые чёрные стельки. По вечерам, уложив спать детей, мы варили кисель из концентрата и ели горячим из глубоких тарелок с чёрным хлебом или сушками. Здесь мы не голодали. И у Витюшки – наконец-то! – был парусиновый костюмчик с голубым матросским воротником и голубые ботинки (см. фотографию в два с половиной года).

Витя с Ганей обедали в столовой одновременно с детдомовскими детьми. Тем давали котлету, а Вите с Ганей – кашу: сотрудникам «не полагалось» котлет. Но Витя никогда не просил того, что видел на тарелках у остальных.

Беда. Пришлось положить Витю на операцию грыжи. Но всё обошлось хорошо. После операции я привезла его и несла от станции в детдом на руках + сумка с продуктами. Витя был очень тяжёлый, да ещё мой живот. И ничего. Дошла и донесла.

217//218

Потом я уехала в Москву, в родильный дом. Опять везли на грузовике.

На этот раз произошло несчастье. Девочка родилась пятикилограммовая, но умерла через два дня, а я провалялась полтора месяца в клинике еле живая. Меня искололи пенициллином не хуже напёрстка.

За время моего отсутствия Ганя уволился из детдома на Чкаловской и перевёз вещи, а потом и меня с Витюшкой, в другой детдом, опять-таки запущенный, в деревне Беззубово.