|

Журналистика: между попом и собакой.

Этажность общения. - Неудачное общение: когда кто виноват? - Обратная связь. - От слова-оружия к слову-слову. - Общение как прощение предательства. - Идолопоклонство перед словом. - Cимвол как средство агрессии. - Общение и общность. -

Устная и письменная речь. - Искренность. - Сравнение. - Недоговоренность, эзопов язык, намёк. - Бранное слово. - О деформациях русского языка по влиянием милитаризма.

Интернет.

См. комментарии к Мф. 11,4.

Отдельно в "Свойствах человека" - общительность.

Детское общение.

Когда происходит дегенерация языка веры.

ЭТАЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ

Человек многоэтажен, многоэтажно и общение.

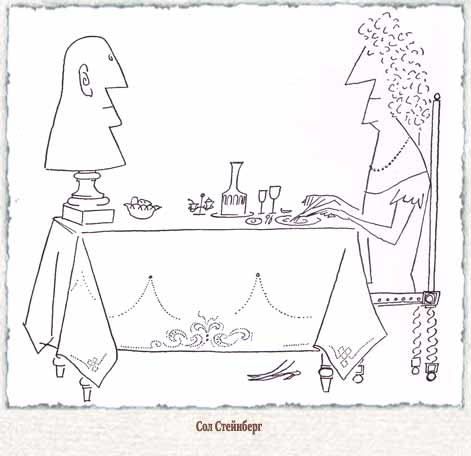

Базовый уровень - вполне животный, телесный. Вместе посидеть, посмотреть на закат или друг на друга или на телевизор. Вместе выпить. Вместе поесть. Почесать язык, чтобы звук от чесания висел в воздухе. Прогуляться по улице.

На другом полюсе - молитвенное общение. Как в легендах: один святой кисель хлебает, а второй за сотни вёрст от первого, но ему приятного аппетита желает. Люди попроще просто радуются тому, что молятся одному Богу, пусть и разделены расстояниями.

В середине - научные дискуссии, письма, общение посредством речи устной и письменной, средств электронных и ритуальных, активное и пассивное, очное и заочное.

Общение никогда не бывает вполне гармоничным и уравновешенным. Оно всегда хромает на одну ногу, а то и на две, и на три, и на сорок. Кто-то общается исключительно путём выпивки, кто-то прилип к экрану компьютера. Иногда это вынужденно (не выпивка - экран). Если человек болеет, или в тюрьме, или летает вокруг Земли на космической станции, стуктура его общения деформируется. Не беда: человек обладает способностью компенсировать утраченные этажи общения, расширяя те, которые сохранились. Со стороны может выглядеть уродливо, но лучше так, чем никак. Общение никогда не бывает вполне гармоничным и уравновешенным. Оно всегда хромает на одну ногу, а то и на две, и на три, и на сорок. Кто-то общается исключительно путём выпивки, кто-то прилип к экрану компьютера. Иногда это вынужденно (не выпивка - экран). Если человек болеет, или в тюрьме, или летает вокруг Земли на космической станции, стуктура его общения деформируется. Не беда: человек обладает способностью компенсировать утраченные этажи общения, расширяя те, которые сохранились. Со стороны может выглядеть уродливо, но лучше так, чем никак.

Трагедия же в том, что именно "нормальное" общение обычно является ненормальным. Человек способен не только перебрасывать ресурсы, он способен не использовать ресурсы вообще. Это и есть "мир во зле лежит", это и есть "жить по лжи". Вроде бы и попировали вместе, а открыться друг другу забыли. Вроде бы и молились вместе, но личная жизнь осталась тайной за семью печатями. Конечно, человек надеется, что переброска ресурсов произойдёт сама собой. Но ресурсы-то надеются на человека! Даже не деформация - имитация общения, вот главная ложь, которая составляет тусклый, пыльный фон человеческого существования. Трагедия же в том, что именно "нормальное" общение обычно является ненормальным. Человек способен не только перебрасывать ресурсы, он способен не использовать ресурсы вообще. Это и есть "мир во зле лежит", это и есть "жить по лжи". Вроде бы и попировали вместе, а открыться друг другу забыли. Вроде бы и молились вместе, но личная жизнь осталась тайной за семью печатями. Конечно, человек надеется, что переброска ресурсов произойдёт сама собой. Но ресурсы-то надеются на человека! Даже не деформация - имитация общения, вот главная ложь, которая составляет тусклый, пыльный фон человеческого существования.

Особенно расцветает такая ложь там, где расцветает принудиловка. Где нет свободы, там нечего и перераспределять. Там - семьи, в которых десятилетиями повторяют заученные формулы. Семья вообще стоит перед риском: слишком массивное телесное общение, когда ребёнок ещё не владеет словом, вынужден говорить исключительно телом, но при этом тело слишком крохотное, слишком подконтрольно родителям. Неудивительно, что часто "враги человеку домашние его". Отрыжка. В мире несвободы - религиозные общины, похожие на клубы молчальников, клубы молчальников, похожие на религиозные общины. Там - трафаретность, поверхностность, самообман. Это магизм - надежда на то, что если воспроизвести форму общения, то и содержание само собой воспроизведётся. Поднять бокалы и содвинуть - и появится то, что побуждает поднимать бокалы. А оно возьмёт и не появится. Общение - одна из немногих сфер, в которых рефлексы идут не на пользу, а во вред.

Магизм полбеды, целая беда там, где даже магизм уполовинивается. Человек подымает пустой бокал, а надеется возвеселиться. Это даже не поверхностность в общении, это инвалидность в общении. Человек пытается обойтись минимумом, но в общении это не работает. Можно изготовить модель слона, которая уместится в игольном ушке, но совершенно бессмысленно изготавливать иголку, в ушко которой не пройдёт даже человеческий волос. А именно такими крошечными иголками, иголками-моделями пытаются люди сшивать ткань человечества. Это даже не соблюдение формальностей, это символическое обозначение желания соблюсти формальности. Снять шляпу означает обозначить поклон. Поднести руку к шляпе означает обозначить желание снять шляпу и этим обозначить поклон. Но пошевелить пальцами опущенной руки лишь в больном воображении обозначает желание снять шляп .

*

Перелёты и недолёты в коммуникации

Занудство и легковесность – два полюса коммуникации. Бывают люди, которые в разговоре или переписки вцепляются в какое-нибудь слово и начинают терзать его, требуя «дать определение», «углубиться», «выяснить до конца». Объяснять им, что «дать определение» можно в математике, но не в коммуникации, бесполезно. У них просто атрофирована (по разным причинам) способность справляться с неопределённостями в языке. Это своего рода коммуникативный аутизм, при котором единственным приемлемым собеседником для человека является он сам. Разумеется, поскольку «разговор с самим собой» невозможен (эссеистика, которая называет себя таким разговором, есть разговор не с самим собой, а со всем человечеством), постольку и царит в душе такого человека пустота.

Легковесность ничуть не лучше. Человек, уличённый во лжи или ошибке, не только не приносит извинений, не только не исправляет своих утверждений, а скользит вперёд, словно ничего не случилось. Зануда повязывает себе на шею жернов и прыгает в море, приглашая собеседника последовать за собой, легковесный собеседник скользит по морю общения как на спортивной доске, находя особое удовольствие именно в том, чтобы быть одному на глазах у других, стоящих на брегу.

Конечно, это крайние случаи, вопрос в том, насколько в каждом сочетаются занудство и легковесность, в каких ситуациях включается одно или другое. В конце концов, плохо не занудство или легкомыслие сами по себе, плох двойной стандарт.

*

Человек живет всегда в общении, только не всегда он общается с тем, с кем (или с чем) надо. Аутист общается лишь с самим собой. Экстраверт даже с самим собой общается через других. Суеверный человек пытается общаться, придавая слишком большое значение материальному, но ничуть не лучше заранее исключить возможность осмысленности там, где смысла по нашим представлениям о бытии вроде бы не должно быть. Из двух крайностей: необоснованной доверчивости (суеверности) и неообоснованной недоверчивости (скепсиса) опасны обе. Вообще опасно выбирать, а не творить. К сожалению, часто выбора нет: приходится выбирать. Остается относиться к этому как к лотерее, а не как к чуду и не как к написанию диссертации. Если в ситуации действует высшая сила, она достаточно высока и сильна, чтобы не обидеться. Поэтому один из героев Библии, проверяя волю Божию, сперва потребовал знамения: пусть утром роса выпадет только на овечьей шкуре, но не росе вокруг. Когда же так и случилось, смельчак потребовал, чтобы следующим утром все было наоборот: шкура сухая, трава в росе. Бог не обиделся и не обидел, сделал все именно так. А если обижаться некому или обижается нечто не высшее, то достоинство человека требует не обращать на это внимания.

*

«Базовое свойство языка – конвенциональность знака и его подконтрольность воле. … Главное требование к языковому знаку – его полная подчиненность волевому, то есть корковому контролю» (Козинцев). Понятие «воли» кажется здесь не вполне уместным введением философского термина в нефилософский дискурс. Можно противопоставить смех как жест – юмору как речи. Противопоставление несомненно, но сомнительно, что различие в степени осознанности и регулируемости. Что смех бессознателен, Козинцев доказал убедительно. Однако, и юмор, скорее, явление не волевое, которое поддаётся контролю не в большей степени, чем чувство эротическое.

Человек может изобрести знак (и больше некому), но человек не может изобрести язык или отказаться его изобретать, отказаться им пользоваться. В этом методологический абсурд попыток научить языку приматов. Научить можно чему-то, что поддаётся воле. Язык вне воли. Язык, скорее, порождает само представление о «воле», да ещё сразу же в виде пакета (бумажника) с тысячью смыслов. Различение языка как действия, которое регулируется головным мозгом (в отличие от действий, которые регулируется спинным мозгом, разумно. «Воля», однако, не тождественна «тому, что производится головным мозгом».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Коммуникация кажется обменом сообщениями между двумя и более субъектами. Человек посылает сообщение и получает в ответ другое сообщение (или не получает, что является разновидностью ответа).

Простейшая форма коммуникации, однако, иная: посылка сообщения и возвращение того же самого сообщения в неискаженном виде либо в несколько изменённом. Этот тип коммуникации настолько первичен, что он существует и вне человеческой коммуникации (эхо и аналогичные ему явления на самых разных уровнях), а человеком используется, к примеру, в локации. Такую связь Винер обозначил как "обратную": управление осуществляется на основании анализа того, насколько первичный сигнал подвергся искажениям и каким именно искажениям.

Именно обратная связь лежит в основе научения самому процессу коммуникации. Человек, осваивающий новый для себя язык, должен прежде всего точно воспроизвести то, что слышит. Любые искажения рассматриваются как ошибка, а не как индивидуальное творчество, если только эти искажения не укладываются в допустимый для данного языка диапазон.

К обратной связи человек обращается во многих (если не во всех) критических ситуациях. Психотерапевт прежде всего выполняет функцию "эха" для пациента и обучает (или восстанавливает) у больного функцию простого повторения того, что он слышит, без привнесения своих реконструкций смысла. Проверить, действительно ли человек услышал другого, можно одним-единственным способом: повторить сказанное другим максимально точно. Такова одна из функций цитаты. Эта коммуникативная роль цитирования особенно наглядно проявляется в религиозной сфере, которая в огромной степени состоит из почти детского повторения готовых блоков, причём цитаты имеют разные функции и разный вес. (Например, католическое и протестантское богослужение, само по себе, состоящее исключительно из цитат, не допускающее импровизации, тем не менее, придаёт совершенно особое значение цитированию "установительных слов" Христа).

Во многих случаях обратная связь табуируется именно потому, что она выражает определённую иерархию коммуникантов. Совсем маленький ребёнок должен повторять за взрослым всё очень точно, чтобы научиться речи, и эта же модель обратной связи действует в армии, в деловой корреспонденции, юридических документах. Однако, если подросток будет механически повторять то, что говорить старший, это будет расценено как издевательство, "передразнивание". В то же время властвующий проявляет свою власть именно тем, что монополизирует право на обратную связь: он может ответить, а может и не ответить подчинённому, подчинённый же обязан отвечать всегда.

Коммуникация как "обмен сообщениями" есть безжизненная абстракция, в реальности коммуникация есть обмен ответами (первый из вопросов, как правило, вынесен за скобки самой коммуникации, хотя, разумеется, грамматически вопросы имеются в изобилии). Ответ есть сообщение, включающее в себя сообщение, полученное извне и вызвавшее ответ. Конечно, в большинстве случаев это включение имплицитно, редуцировано до нуля, но именно наличие цитаты - полученного сообщения - делает ответ ответом.

Ярким примером кризисной природы обратной связи у взрослых людей является политика. Все политические системы могут быть разделены на те, в которых обратная связь осуществляется снизу вверх, и на те, в которых обратная связь осуществляется сверху вниз. В диктатурах верх отправляется сообщение, низы отражают его таким образом, чтобы продемонстрировать, что сообщение понято и что содержащиеся в нём властные указания будут реализованы. В демократиях сообщение отправляют низы (через устные и письменные тексты, но нагляднее всего - через выборы), а верхи демонстрируют, что сообщение принято. Крайним случаем демонстрации является смена того, кто составляет "верх".

Частным случаем обратной связи является двусторонняя связь, когда активны и отправитель сообщения, и получатель. А вот одностороняя связь является совершенно особым случаем: отправитель не ждёт ни ответа, ни цитирования, он ждёт лишь подчинения.

"Воистину твоими устами говорил Бог", - восклицали древние, одобряя богослова. "Златоуст", собственно, и означает не человека, который говорит оригинально, а человека, который так говорит, словно транслирует голос самого Бога. "Аминь", "верно", - это обратная связь, сигнализирующая, что сообщение абсолютно точно соответствует своему эйдосу и не может быть никоим образом изменено.

Идея эйдоса, озарения указывает на любопытный факт: самые лучшие свои тексты, сообщения, "творческие достижения" человек склонен считать не своим сообщением, а эхом сообщения, пришедшего извне. Творчество потому проявление личного что личности удётся адекватно передать принятое извне. "Слово найдено" (Пушкин). Слово существовало изначально, проблема в том, чтобы его обнаружить. Человек, оказывается, рассматривает свою внутреннюю речь не как монолог, а как диалог с самим собой или с неким предсуществующим Другим.

Обратная связь, собственно, и является процессом, который поддерживает существование объекта, а не системы из двух объектов. Не являются ли некоторые душевные расстройства нарушением именно способности находиться в обратной связи с самим собой, утратой внутренней диалогичности? Во всяком случае, расстройства политических систем, которые можно сопоставить с аутизмом, паранойей, шизофренией и которые обычно называют "диктатурами", "закрытым обществом", характеризуются прежде всего не собственно замкнутостью как неспособностью к внешним контактам, а характеризуются пустотностью - отсутствием внутреннего диалога. Страна, в которой политическая жизнь сведена к монологу, к бормотанию миллионами людей одной и той же фразы своего вождя, утратила способность самой себе задавать вопросы. Тут сообщение не посылается, а размножается. Но огромный тираж газеты, если он остаётся на складе, не превращается в сообщение. Коммуникация посылает сообщение к другому, а не к самому себе, и если сообщение уходит не к другому-в-себе, а к себе-в-другом, коммуникация не совершается.

*

Общение, коммуникация есть не обмен вопросами и ответами, а соприкосновение людей, в сущности - бесконечное и должное быть бесконечным. Разговор есть нечто, что не должно кончаться, как и жизнь есть нечто, что не должно прерываться смертью. Свести все к логике, к "содержанию" означает убить человеческое. Превратить кино в фотографию, лишить жизнь главного её свойства - длиться бесконечно.

ОТ СЛОВА-ОРУЖИЯ К СЛОВУ-СЛОВУ

Человек как разумное существо есть существо говорящее. Разум, который не ведёт к слову, есть разум больной. Это в лучшем случае: больной разум обнаруживает себя хотя бы через язык жестов, через мимику. В худшем случае… Можно ли говорить о разуме булыжника, если булыжник никоим образом не проявляет свой разум?

Учёные и философы называют человека разумным существом, но вообще-то люди склонны видеть в другом существо либо вовсе неразумное («дурак»), либо менее разумное, чем собственная особа. Поразительно, как много людей, которые живут в информационном обществе, зарабатывают на жизнь производством и распространением информации, убеждены, что говорение делится на «нормальное», «повседневное» и какое-то «особое». Это вполне архаический взгляд на речь как нечто, что делится на «низкое» и «высокое», на слово «естественное» и слово магическое. При таком взгляде «свобода слова» - странное требование. Никто не мешает говорить «здравствуйте», никто не мешает бубнить себе под нос или шутить с друзьями. Статьи в газетах, выступления на митингах или по телевидению, - это «специальная речь», это и не должно быть доступному всякому. Это речь-манифест, речь-откровение, речь-заклинание, и особые жрецы должны иметь право на такие речи, на «выступление» из обычного ряда в некий высший ряд «ораторов».

Люди с таким, вполне архаическим, чтобы не сказать первобытным, взглядом на слово, приходят в экстаз, если видят себя на экране телевизора или читают о себе в газете. Такое представление о слове порождает у вполне образованных (но функционально всё же бессловесных) людей ужас перед тем, что их «зомбируют» журналисты и политики. Такое представление о человеке побуждает возмущаться тем, что какие-то «недостойные» требуют себе «права голоса». Неужели недостаточно возможно говорить «обычно», «как все» (подразумевается, конечно, «как я», не «лезущий», не «выступающий»).

В результате архаическое общество похоже на динозавра: крохотный верх извергает огромный пузырь речи, похожей на царский манифест: пышно взбитая пена из высокопарных словес. Мощный низ потеет пузырьками слов. Этот словесный пот дивно изобразили Стругацкие в повести «Улитка на склоне»: «Мне не надо в деревню, мне надо в город, а в деревню надо тому, кому не надо в город, потому что мне в город надо, я не из тех, кто в деревню идёт, а в город не ходит». «Мне как абсолюту присущ самовозрастающий логос». «Ипостазирование сущностей приводит каждую ипостась к сущностному ипостазированию». То и другое может заполнить собою всю вселенную, но, к счастью, в наши дни эти пузыри бесчеловечности умяты в интернетные гетто, куда каждый волен не заглядывать.

Сознание, уже владеющее словом, но ещё не знающее предназначения слова, относится к нему как к оружию. Большинство разрешено владеть перочинным ножиком или кухонным ножом, государственные мужи носят меч не напрасно. Отсюда анекдот про английского лорда, который считался немым, потому что молчал до десяти лет, когда он указал дворецкому на отсутствие солонки. На недоумённо поднятые брови близких сообщил, что говорить умел сызмальства, но до сих пор всё было в порядке. «Порядок» не нуждается в слове. Слово есть средство искупления и исправления. Увы, многие верующие в Бога Слово видят в этом Слове всего лишь способ вернуть на стол солонку и опять замолчать, погрузившись в бессловесность.

Труднее всего принять нематериальность слова, не переносить на слово свойств меча, камня, верёвки. Размер слова не имеет значения. Как трудно это принять даже образованному человеку, видно из суеверия, которое приписывает словам силу магического заклятья. «Чем больше слов, тем сильнее они действуют, тем больший вес они представляют собою», - заблуждение более распространённое, чем вера в то, что килограмм свинца весит больше килограмма пуха.

Например, в современном обществе налицо диспропорция между возрастом и словом: на поверхности культуры плавает огромное взбитое облако слов, адресованных молодёжи. Можно подумать, что в нашем обществе молодёжь составляет большинство. Всё прямо наоборот: демографическая пирамида почти перевернулась, скоро большинство будут составлять старики. Вот когда это была пирамида, подножие которой состояло из молодёжи, тогда на поверхности были только изречения старцев. Дело не в том, что современное общество требует большей гибкости мышления – от большинства его членов вообще никакого мышления не требуется. Просто о немногих имеющихся детях родители заботятся усерднее, чем в старину о дюжине отпрысков, и готовы ради них тратить много денег.

Другая диспропорция, напротив, появилась много веков назад, а сейчас потихонечку исчезает. В течение тысячелетий общество резко разделялось на богатую властную элиту и всех прочих. В России Достоевского 80 человек из ста получали в год несколько сотен рублей, а затем сразу шёл резкий, но узкий пик получавших во много раз более. В этом смысле между чиновником с жалованьем в 5 тысяч рублей в год и аристократом с доходом в 50 тысяч была меньше разница, чем между ними и крестьянством. Тем не менее, только элита порождала слова и, более того, все остальные принимали это как должное. Так в наше время в странах Третьего мира потребляют голливудские фильмы, повествующих о богачах (с точки зрения Третьего мира), да и о своих богачах не прочь знать побольше. В России, с её быстро возродившимся и ещё быстрее углубляющемся классовым расслоением любимое чтение низов – о жизни верхов. Только тут и становится понятно, какую же дерзость учудил Пушкин «Повестями Белкина». Лишь очень медленно внимание (и объём) литературных текстов перемещается к тому, кто составляет большинство, пока ещё сравнительно молчаливое.

ОБЩЕНИЕ КАК ПРОЩЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Встреча со "стукачом" рождает невесёлые мысли.

Во-первых, об ограниченности человеческого познания. Быть агностиком на материале Бога пошло. Истинный агностицизм в умении сказать: "Я не знаю, стукач этот человек или нет".

Во-вторых, разумеется, о том, как легко стать стукачом. Именно на эту лёгкость ссылаются несчастные сбиры, когда уверяют публику и себя, будто ничего особенно страшного не совершили. Редкий Иуда долетит хотя бы пять сантиметров с осины, большинство иуд прекрасно себя чувствует.

Ведь, в самом деле, ну что такого греховного в предательстве и обмане? Это же ещё не палачество, а лишь справочный материал для палача. Большинство таких справок палачи вовсе не читают, а жгут сплеча, кого хотят и когда хотят. Так что ходят несчастные иуды и предлагают Христа за 29.99 серебреников, но не берут... Предателей подсылают обычно к тем, у кого много денег и (или) власти. Иуду, кстати, и не подсылали - именно "он сам пришёл", могла бы сказать государственная власть.

Стукач говорит вполне искренне, он всего лишь повышает голос, чтобы какая-то часть его, стукаческого мозга, могла под прикрытием этого акустического экрана наблюдать и запоминать. Он всего лишь не вполне присутствует в разговоре - или, напротив, он присутствует в разговоре в двойном размере, и как собеседник, и как стенографист. Иуда, возможно, лучше запоминал слова Иисуса, чем прочие ученики, да только этого не проверить - потому что Иуда запоминал не для исполнения. Ну и кто из христиан посмеет сказать, что читает Евангелия для того, чтобы мгновенно исполнить, а не для того, чтобы передать на сторону? Мало ли миссионеров, которые говорят о Христе, чтобы скрыть от самих себя, что боятся стать Христом, боятся идти за Ним, предпочитают расписывать подробности "идти"?

Иуда тоже ведь может претендовать на звание "миссионера для пилатов".

Эту грань между присутствием в жизни и жизнью легко почувствовать, трудно, невозможно формально описать. По-своему её описывали философы-экзистенциалисты, романтики, включая Маркса с его неприятием отчуждения. Фрейд лечил людей, помогая им осознать, как мало они живут, тратят время на мутные и неискренние торги с жизнью.

Простить предателя (а всякое прощение есть в той или иной степени прощение предателя) означает преодолеть страх перед предателем, означает простить себе мелкие и крупные предательства и вернуться в жизнь, чтобы безбоязненно, всем сердцем, слушать и говорить.

ИДОЛОПОКЛОНСТВО ПЕРЕД СЛОВОМ

Известный оптический фокус: без других ориентиров, глаз не понимает - на фотографии яма или гора. Светотени одинаковые. Когда-то в одной общине был спор - нужно ли женщинам носить в храме платочки. Я объяснял, что ношение платочков безразлично с религиозной точки зрения, следовательно - нужно носить. Женщины удивлялись: раз безразлично, то можно не носить! Они не понимали, что ситуация симметрична лишь на первый взгляд.

Асимметрию вносит человек, он слабый элемент в силу наличия у него психологии, причём патологической, с параноидальными элементами. А сила коммуникативной системы проверяется по прочности самого слабого звена. В турпоходе скорость задаёт руководитель, но ориентируется он на самого слабого из участников. Если кого-то женщина без платочка соблазняет, то при отсутствии прочих факторов платочек ради этого соблазняемого надо носить. Языковые конвенции тоже соблюдаются ради слабейших.

Конвенция как устойчивое, обязательное повторение существует на фронтире, на границе личного и публичного. С глазу на глаз традицию можно нарушать, ругаться - или, напротив, игнорировать её, не замечая. Но публично конвенцию соблюдают именно потому, что не могут прогнозировать, есть среди свидетелей слабейший или нет. По той же причине при публичном общении людей, принадлежащих к разным традициям, каждый делает свой выбор: ориентироваться на свою традицию, считая слабейшим своего единоверца, который может быть свидетелем коммуникации, или ориентироваться на традицию собеседника или на традицию социума в целом. Ведь европейский (буржуазный) социум как секулярный содержит в себе конвенцию, согласно которой слабейшим является собеседник, и поэтому надо ориентироваться на его желание относительно обращения. Конечно, это схема, внутри которой есть множество оттенков, но оттенки эти определяются именно принципом асимметрии, ориентации на слабейшего, постоянного, хотя не всегда рефлектируемого, выбора между конвенциями разных уровней.

Граница между идолопоклонством перед именем и свободой проходит не между прошлым и настоящим, не между архаикой и модерном. Она проходит между людьми. Упрямое нежелание ощущать имя в контексте общения, в контексте силы и слабости, в контексте публичного и интимного, объединяет фанатиков светскости с фанатиками от религии.

СИМВОЛ КАК СРЕДСТВО АГРЕССИИ

Казалось бы, слово как частный случай символа в целом - признак высшей человеческой способности к мышлению и речи. Значение символов в жизни человека, следовательно, должно возрастать. Однако, напротив. Увлечённость символами, знаками, словами - свойство детского возраста. Если взрослый человек увлечён символами, это всегда "чрезмерно" и свидетельствует о нарушении способности к мышлению и общению.

Наугад взятый пример: люди, объясняющие окружающим, как великолепна символика православной иконы, насколько иконопись превосходят "итальянщину". Только надо сделать усилие, изучить эту символику... Так ребёнок может упрашивать взрослых "изучить кукол", "изучить солдатиков"... Часто это увлечение символами - симптом творческого поражения. Кто умеет - пишет картину. Кто не умеет - пишет икону и объясняет, почему она лучше картины.

Мышление неотделимо от общения. Если язык перестаёт быть средством общения и становится средством разобщения, мышление перестаёт быть мышлением, превращается в аутичное самоистощение. Наугад взятый пример: абсолютно русские по воспитанию и культуре люди начинают создавать свой жаргон, свой замкнутый язык. Например, называть Пятикнижие - Торой. Тем самым они начинают процесс превращения в иудея, "обретения" (фактически - конструирования) своего "еврейства". Начинается именно с создания языковой дистанции. Коммунист, православист, филателист, - все создают свои языки, жаргоны. Разница между созданием интимного измерения общего языка (в любящей семье всегда создаётся свой диалект) и разрушением единого пространства - в агрессивности, с которой жаргон объявляется обязательным и "естественным", а выражающие те же мысли на ином языке, хотя бы легонько отличающемся - врагами, вольно или злонамеренно искажающими норму.

ОБЩЕНИЕ И ОБЩНОСТЬ

Общение невозможно без того общего, что можно назвать «общностью», «контекстом», а можно – «бытием». В 1960-е годы обсуждался вопрос о том, могут ли машины сравняться с людьми, и один весёлый писатель сочинил рассказ про пяток компьютеров, которые поставили в подвал, снабдили программами для размышления и писания, но не снабдили никакой информацией. Решили проверить, начнут ли эти машины общаться друг с другом или будут молчать – ведь говорить им решительно не о чем.

Через десяток секунд один компьютер заявил: «Я ничего не знаю». Через полчаса все машины дружно обсуждали сложнейшие вопросы мироздания. А всё благодаря тому, что у них была материальная общность – подвал, собственное устройство, схожее с устройством другого, общее знание о своём незнании.

С точки зрения философской, знать, что ты не знаешь, - это вершина знания, до которой мало кто добирается, упоенный видимостью знаний, лишними знаниями.

Так и людям, чтобы общаться, необходима общность. Это – мироздание, общий для всех опыт материального мира, общий опыт самосознания, чувств, общий опыт доверия к собственным чувствам и к тому, что чувства другого близки к своим.

Какие-то части этой общности могут существовать исключительно в памяти – но память есть именно та часть мироздания, что реальнее реальности. Можно разлучить любящих, но если их любовь настоящая, они сохранят память друг о друге, и эта память будет ложем их любви.

Вера – впрочем, любая идея, мечта, даже иллюзия – создаёт общность, которая изменяет всё и делает общение другим. Если человек уверен, что материальный мир имеет Творца, он всегда будет иначе общаться и с неверующим, и с собратом по вере. Он всегда будет иначе общаться с самим собой, потому что присутствие Творца так же изменяет мысли и чувства, как присутствие ядовитой змеи – хотя в противоположном направлении.

Если мир не есть случайность, а имеет первопричину и цель, более того – имеет любящего Создателя, Который о чём-то меня спрашивает и меня выслушивает, открывает Себя и всё же остаётся не до конца понятным, то я не могу общаться с другим так, словно он – лишь мой спутник. Другой – не мой спутник, а Божий. Я могу впасть в самообман, приняв свой шкурный интерес за волю Божию. К счастью, и другие знают о возможности самообмана и могут, должны так организовывать общение и жизнь, чтобы сумасшедшие не причиняли окружающим вред. В каждом дремлет великий инквизитор, и потому именно верующие люди должны заботиться о том, чтобы не существовало инквизиции. Общение возможно лишь там, где невозможен костёр.

Если мир только материален, то он похож на канат, который натянули над пропастью, и я должен пройти по нему героически, не упасть, и ещё как-то разминуться с тысячами людей, которые идут по этому же канату. Честь и слава тем, кто так видит мир и всё же весел, спокоен, счастлив, никого не пытается отпихнуть. Если же Бог есть, и если Бог этот таков, каким описан в Евангелии, то мир – безбрежное поле, где никого не нужно отпихивать, ибо всегда можно обойти, пусть даже забежав под тень смерти.

Если Бога нет, то человеческий опыт складывается из настоящего и прошлого: вот мой друг сидит рядом, мы общаемся, а вот он ушёл, но я помню о нём, пишу ему письма и общаюсь с миром, памятуя о нём. Он в прошлом, но я не сомневаюсь, что он реально был. Если Бог есть, то человеческий опыт складывается из видимого и невидимого. Даже в те мгновения, когда я сознаю реальность Бога, Бог остаётся невидим. Он есть, но это невидимое «есть». Поэтому в Боге можно сомневаться так, как нельзя сомневаться в человеке. Я не сомневаюсь, что был Гитлер, хотя я никогда не видел Гитлера.

Я могу желать, чтобы другой человек исчез, но я не могу отрицать реальности другого человека, когда я его вижу. Существование же Бога может быть предметом сомнений, может быть предметом веры, но оно всегда – невидимо. Я не могу в минуты сомнений утешиться памятью о том, что раньше Бог был видим – как в минуты тоски по любимому человеку я вспоминаю его облик. В минуты сомнений о Боге я утешаюсь именно Его невидимостью – Он был невидим ранее, следовательно, Он и сейчас невидимо есть. Это меняет и всё восприятие мира: невидимое оказывается сложнее и живее, чем то, что мы не можем видеть в силу физических ограничений. Невидимое это ещё и то, что мы не должны видеть в силу духовных ограничений.

Физические границы очерчивают моё тело, духовные границы формируют мой дух. Это не обеднение моего духовного существования, а появление моего духовного существа. Так наличие руки и ноги не делает меня калекой, а наличие руки и ноги у другого человека делает возможным совместную прогулку и рукопожатие. Так открытие невидимого Творца есть открытие своих духовных возможностей и возможности, необходимости общения с другим человеком.

Человек не имеет власти над самим общением, ведь оно двусторонний процесс. Человек, однако, властен над общностью, необходимой для общения. Человек, который убивает другого, уничтожает общность, в которой возможно общение с другим. Человек, который выучивает иностранный язык, создаёт возможность общения с иностранцем. Человек, который кается в грехе, изменяет не столько себя (увы), сколько контекст общения с другими. Иногда и каяться не нужно, а нужно просто сказать правду о своих способностях, желаниях, мыслях, - сказать самому себе. Общение с другим в качестве духовного наставника может быть ошибкой не потому, что ты плохой наставник, а потому что другой – твой начальник, твоя жена, твой собутыльник.

*

*

Мацумото, пытаясь определить культуру, говорит о "динамической системе", существующей "между" людьми. Тут важно не противопоставление "вещи в себе" и "вещи для других", а "вещи" и "диалога", "вещи" и "соотношения вещей" (тем более неописуемо "соотношение людей"). Диалог неописуем и непознаваем, он не может быть зафиксирован ничем, потому что любая адекватная фиксация или описание по необходимости должны быть не меньше описываемого диалога и даже больше, что технически невозможно ("весь мир не вместил бы написанных книг"). Культуролог сталкивается с той же трудностью, что физик, который может описать действие, производимое определённой частицей, но предупреждает, что сама частица неописуема.

"Культуры помогают обеспечить выживание групп и индивидов" (Мацумото). Любопытно, что многие оправдывают своё принципиальное бескультурье тем, что им нужно выживать (рассказ Грина "Фанданго"). Скорее, разумно говорить о том, что культура вообще неотъемлема от человечности и есть одно из измерений человечности, человечность, рассматриваемая как материальные проявления диалога и творчества. Тогда отказ выживать оказывается существенной частью культуры (и человечности).

Культура (и человечность) не может быть характеристикой единицы, но лишь характеристикой отношения между единицами. Бескультурье (бесчеловечность) начинаются там, где изоляционизм, будь то замыкание группы в себе или эгоизм личный. Поэтому иногда группа бескультурна, а маргинал, стоящий вне всяких групп (насколько это возможно) - культурен. В культуре романтизма это выражается в противопоставлении толпы, стада (бесчеловечных) и героя.

*

Жизнь есть рост общения. Не от хорошей жизни человеку приходится общаться. Мы вступаем в мир с уверенностью,

что всё хорошо. Можно ограничиться улыбками и тетёшканием. Но вдруг выясняется, на столе нет солонки. А потом

выясняется, что старый школьный товарищ сызмальства убеждён, что воровать можно не только в крайнем случае,

но и просто так, для развлечения. Единоверец вдруг оказывается не вполне единоверцем, а пожалуй даже, попросту

марксистом, который, однако, считает для светлого будущего полезным посещать храм, петь Символ веры и причащаться.

В разных ситуациях по-разному, но обязательно обнаруживается, что ни папа, ни мама, ни сват, ни брат не являются

"по умолчанию" твоими единомышленниками и единосердечниками. Надо либо замкнуться в себе - но разве

это жизнь - либо начать с ними общаться. Или это не общение, а выяснение отношений? Разве "общение"

- это не когда есть что-то настолько общее, что можно просто спокойно сидеть рядышком и глядеть на открывающиеся

просторы? Как праведники в Апокалипсисе стоят перед престолом Агнца и поют хором. Подозреваю, что и в этом описании

Апокалипсис - лишь метафора, использующая язык своего (весьма малообщительного) времени. Надеюсь, что вечная

жизнь - это вечное общение в более привычном смысле разговора, а не только пения. Не потому, что и на небесах

останутся эгоизм, заблуждения, непонимание, а потому что целью общения является не возврат к молчанию, а прорыв

к настоящему слову. Беда именно в том, что псевдопонимание перекрывает путь к настоящим словам - словами фальшивыми,

как и фальшивым молчанием, фальшивым пением. Трудность не в том, чтобы от молчания перейти к слову или наоборот,

а в том, чтобы перейти от фальшивых слов и фальшивого молчания - к настоящим. Сделать это без благодати, без

усилия, без креста - невозможно.

*

*

Пушкин сделал русский язык, как в других народах другие «классики» делали. Альтернативный путь развития языка был. Это язык Аввакума, Крылова, Грибоедова. Отчасти этот языковой поток сохранился, только он просачивается в русский пушкинный язык как вода просачивается на станции метро: еле заметными потёками. Это не страшно, это заманчиво. Отсюда увлечение Аввакумом. Отсюда обаяние немногих текстов XVII века, в которых видна возможная альтернатива. Наверное, если бы она возобладала, она бы лишилась своей сочности. Повседневное употребление словно высасывает запас ассоциаций. А так – читаешь хронограф, и в нём царь Василий Шуйский (не говорите, что Россией не может править фамилия на «ский»), придя с похорон Скопина-Шуйского, не просто плачет, а «плачася, захлипаяся горко». Вражий полк не просто побеждают, а «обстругивают». Врага «втаптывают в город». А извинения жены в конце письма мужу: «Я тебе мало пишу, много челом бью». Трафарет, судя по тому, что встречается в нескольких письмах разных людей, но для нас этот трафарет нетрафаретен.

*

Забавно: в двух соседних информациях, написанных одним человеком (Янина Куманецкая в "Новой Польше", №2, 2007, с. 72), столкнулись две полярные интерпретации образа собаки. Собака - символ правозащитника: она следит за тем, что происходит, не обращая внимания на мотивы нарушающих права человека, предостерегая от перехода границы, а не обсуждая, когда переход границы оправдан, когда нет. В то же время - собака есть символ ненаблюдательности: “Собака бежит за палкой, которую кто-то бросил. А лев следит за рукой того, кто бросил. Такова разница между плохим и хорошим журналистом”.

Не стоит быть таким суровым!

Репортёр бежит за любой палкой - которую бросили, которой ударили. Правозащитник лает на того, кто бьёт человека палкой. Мыслитель (который может оказаться и журналистом) следит - и за рукой, бросившей палку, но главное за мыслями того, кто бьёт других, равно как и за тем, кого бьют. Чтобы понять и объяснить, не чтобы остановить.

*

*

Пилар Бонет (Общая газета, 15.7.1999) критикует страны НАТО

за то, что их власти не дают журналистам задавать неудобные вопросы. "У меня сложилось

такое впечатление, что сегодня на Западе, в глобализованном мире, законы регулирования

обмена товаров на рынке регулируют и производство вопросов". Но впечатление —

не доказательство. "Элита защищает себя от неудобных вопросов" — но как? Не дадут

печататься в "солидных средствах массовой информации"? Нет, дадут, они могут себе

позволить "определенное количество такого товара лишь как экзотическое дополнение

к основному ассортименту". Значит, все-таки могут? Эх, если бы все было так, как

говорит Бонет, то на Западе все еще был бы викторианский век. Этот страх политкорректности

— так же иррационален как сектофобия.

*

Французский мыслитель Поль Рикёр однажды - стоя на Печерском холме и глядя на Днепр - заметил: "Чудо умножения хлебов - это притча о слове, о богатейшей способности слова преумножаться при разделении его в общении" (Сигов К. Память и история: путь Поля Рикёра // Человек. История. Власть. Киев, 2006. С. 102). Увы, слова приумножаются и в новоязе, в демагогии, в болтовне. К счастью, хлеб остаётся хлебом. Чудо умножения хлебов вторично по отношению к "нечудесному" росту колоса из зерна. Колос растёт, кажется, независимо от другого колоса, но ведь один колос не может существовать. Поле - прекрасный символ человечества, где каждый сам по себе и в то же время со всеми. Слова растут в общении, но "общение" может быть и не с другими людьми, а с Богом, как зерно общается с небом и солнцем. Церковь - скошенные колосья, из которых выбиты зёрна, смолоты, превращены в однородную хлебную массу. Иисус протягивает Церковь (и Самого Себя), чтобы она оказалась внутри. Не хлеб ест человека, а человек ест хлеб. Всякий раз, когда Церковь ставится выше человека, соотношение извращается. И слово нельзя ставить выше человека - слова умножаются, но нужны Богу люди, а не слова. Другое дело, что, если слова вянут или становятся пустыми, то это верный признак смерти человека. В конце концов, размножение - биологическое размножение - удивительный дар Бога человеку. Пока учёные указывают, что с ростом грамотности падает рождаемость. Становится интереснее писать и читать, чем плодить детей. Тем не менее, позволительно предположить, что это переходное явление, что пока человек ещё и не знает, что такое размножение, ибо иметь десять детей, которые все будут повторять родителей - не размножение, а клонирование. Вот до сих пор история человечества и была клонированием, попыткой самовоспроизводиться, а не умножаться. Это было размножение без общения, без любви, в ночи человечества. Любили не жену или ребёнка, а любили другого за то, что он - "мой ребёнок", "моя жена". Выходили абсолютно неотличимые друг от друга дети, жёны, мужья, проповеди, книги, беседы. А у каждого кусочка хлеба, который давал Христос, был особый вкус.

Культура и язык: отражение национальных различий в языках.

Всякий язык есть немножко новояз. Другой, даже самый близкий, всегда вкладывает в слово не совсем тот смысл,

что и я. Более того: я сегодня говорю сегодня на чуть ином языке, нежели я вчерашний. Это жизнь и свобода человека.

Настоящий новояз начинается там, где начинается агрессия, где власть приказывает человеку видеть в словах единообразный

смысл, причем смысл этот непригоден для общения, а пригоден лишь для разобщения и агрессии.

*

См. комм. к Лк. 24, 14.

*

Слово сказанное и слово написанное различаются меньше, чем слово и молчание. Многие авторы в своих текстах стелют очень жёстко, саркастичны, едки, остроумие их не расслабляет, но в личном общении они нежны, застенчивы, мягки. Можно истолковывать это механически, по Фрейду: мол, люди выплеснули вовне муть, осталась чистая вода. Выдавили гной, спроецировали тьму - и просветлились. Но можно истолковывать это иначе: слово и должно быть резким, оформленным, иначе оно уже не вполне слово. Поэтому мягкие, тёплые, ласковые тексты воспринимаются как лживые, ханжеские, неискренние. Они, может быть, искренние по отражению души сказавшего, но они не искренние по соответствию сути языка и говорения.

Но более всего различие между словом своим и словом украденным. Слово Толстого или Розаново - своё. Но слова их бесчисленных подражателей или, того хуже, соперников (вроде Солженицына у Толстого или Галковского у Розанова) - краденые. Тут хорошо видно, что воровство грех не потому, что кого-то обездоливает (эпигонство бросает тень лишь на эпигона, и писания Солженицына нимало не дискредитируют Толстого), а потому что подражающий убивает в себе свой собственный дар, своё собственое призвание и своё слово.

ИСКРЕННОСТЬ

Искренность есть не просто слово, а слово, сплавленное с личностью. Искренностьпо определению есть именно соответствие слова тому, кто произносит слово. Поэтому может быть греховная искренность: искренность матерщинника, искренность циника, искренность угнетателя. Иоанн Кронштадский восхищал современников (тех,которые им восхищались) искренностью, с которой он произносил слова литургии, в устах других звучавшие трафаретно и картонно. Однако, тексты Иоанна именно трафаретны, тут его искренность не смогла проявиться - наверное, потому чтон просто не умел писать. Ведь "уметь писать" - понятие очень широкое, от умения ставить крестик до умения заполнить налоговую декларацию и, наконец, самое высокое - умение выразить свои отношения с Творцом на бумаге. У Иоанна этого последнего умения не было, а у Толстого было. Вот Вы, скорее, ближе к св. Иоанну, потому что используете "высокий стиль" для выражения своих чувств. Это лобовая атака на речь, похожая на попытка неопытного шахматиста поставить мат гроссмейстеру, просто двигая вперёд все фигуры. Или на попытку выразить благоговение, использу побольше позолоты (пусть дешёвой) на церковной утвари.

СРАВНЕНИЕ

Любовь к сравнениям может быть признаком эскапизма. Роберт Музиль издевался над попыткой австрийских буржуа быть поэтичнее немцев, но прагматичнее французов: “Добропорядочно-практичный реалист реальность никогда всем сердцем не любит и не принимает всерьез ... Когда он хочет возвыситься, он прибегает к сравнению, символу. Явно по той причине, что снег иногда неприятен ему, он сравнивает его с белеющими женскими грудями, а как только ему наскучат груди его жены, он сравнивает их с белеющим снегом ... Он в состоянии превратить все во все — снег в кожу, кожу в лепестки, лепестки в сахар, сахар в пудру, а пудру снова в сыплющийся снег, — ибо, кажется, ничего ему так не нужно, как превращать что-либо в то, чем оно не является, а это, пожалуй, доказывает, что, где бы он ни находился, ему нигде долго не выдержать” (Музиль Р. Человек без свойств. Пер. С.Апта. М.: Ладомир, 1994. С. 170).

Кстати, сам Музиль не сравнивает австрийцев ни с немцами, ни с французами. Скорее, он сравнивает буржуа с собою, а еще скорее — поэта с прозаиком. Рано или поздно прозаик уходит от сравнений как поэт — от рифмы и ритма, как австриец — от Австрийской монархии (последнее, собственно, и есть непосредственная мысль Музиля, а все остальное только ее бледные подобия).

НЕДОГОВОРЕННОСТЬ

Недоговоренность используется разными путями. Есть недоговоренность эзопова языка. Эзопов язык, кстати, хорош только в эзоповых обстоятельствах, почему всякая диктатура стремится убедить своих рабов, что они абсолютно свободные люди и не должны пользоваться эзоповым языком. Многие соглашаются. Бывают, конечно, и параноидальные случае, когда человек говорит обиняками безо всякой нужды. Эзопов язык в норме – признак того, что люди живут ниже нормы свободы. Нормальный профессор обходится без намёков. Студент не должен напрягаться, чтобы догадываться о том, что профессор хотел бы сказать, да не может. Студент должен понимать то, что говорит профессор. Но и в нормальной ситуации есть нечто, что выше нормы – тут появляется метафора, поэзия, которая есть не эзопов, а гомеров язык. Тут человек не боится что-либо сказать, хочет и может сказать, и всё-таки не может. Эзоп использовал метафору для того, чтобы выразить простое, - не по назначению. Метафора должна выражать то, что внутренне, а не внешне не сопротивляется выражению.

Копролалия

Написал мне один господин: с каких это пор я против войны, коли я одобрял войну США с Югославией? Я господина

послал - в старые свои тексты за соответствующие годы, где черным по белому - что я был против войны НАТО с

Сербией. Господин даже не извинился. Я его не виню. Вот сам вчера тупо смотрю на вывеску банка и думаю, что

за абсурд: "Трансвеститбанк". Не может такого быть! Понадобилось изрядное усилие, чтобы понять, что

название "Трансинвестбанк". Потому что мышление человека так устроено - идет не от частного к общему,

а от среднего к частному и к общему. Да, это иногда (не слишком часто, ибо системности в мире больше, чем должно

быть по логике, что и является одним из указаний на Творца) ведёт к ошибкам - например, если твой враг ругал

сербов за трусость и гордыню, полагаешь, что твой враг хвалил американцев. А он этого не делал! Это не беда,

а вот когда ошибку не признают - это уже беда, потому что не извлекают для себя урока и, следовательно, в будущем

могут опять наступить на те же грабли.

А господин, между прочим, чистый московский еврей, рыжий, программист, протестант - и тем не менее, отъявленный

антизападник вообще и антиамериканец в частности. Что подчеркивает неправоту расизма вообще и антисемитизма

в частности.

*

*

"Если я не понимаю, то я и не молюсь", - сказал многолетний президент папской литургической комиссии кардинал Леркаро (цит. Раффальт, 1973). Однако, справедливо и обратное: если я понимаю, я не молюсь. Молитва подымает над пониманием. Если я понимаю, как решить вопрос, я не молюсь Богу о решении вопроса, а решаю. Серьёзно же говоря, "понимание" - миф, одна из утопий, порождённых механическим представлением об устройстве человека, общества, речи. Правда, "непонимание" - не миф, а реальность. Но не печальная! Именно в ситуации непонимания - сознания того, что разум недостаточен для описания, прогнозирования, принятия решений - рождается вопль "Сам решай!"

Латынь или церковнославянский плохи не тем, что это непонятные языки - они легко могут стать понятными - а тем, что это мёртвые языки, неродные. Их слова превратились в формулы, за которыми не стоит жизненного опыта. В этом смысле молитвы на мёртвых языках чересчур понятны. "Дважды два" - абсолютно понятно и абсолютно бесчеловечно, в отличие от "стенка на стенку". "Помилуй" насыщено чувствами "второго порядка" - чувствами "религиозными" в самом плохом смысле слова, чувствами, отделёнными от повседневного опыта.

Идея "понимания" исходит из представления о человеке как о шарманке со штырьками: каждому чувству, каждому происшествию, каждой мысли соответствует определённое слово. Надо лишь подыскать нужное слово - и польётся музыка небесных сфер. Человек же есть такое же (и во много раз более) неопределённое существо, как космос. Он и частица, и волна. Он не равен самому себе. Он ускользает от определения. Человек не шарманка, не оркестр, а человечество. "Понимание" здесь достигается не подбором слов, а общением и творчеством.

*

Принципиальная двусмысленность языка, когда речь идет о вечном.

Прелестная опечатка - "депупаты". Депупатология...

Вместо "Галаха" расшифровщик стенограмы услышал "Алаха". Логичное возмездие тем, кто ставит

предание о Боге ("галаха" у иудаистов) выше Бога. Галаха превращается в Аллаха.

"Семхоз", "Семенное хозяйство" - название поселка, где жил Мень - на слух определилось

как "Симхоз". Вспоминается еврейский праздник "Радость Торы" - "Симхат Тора".

Опечатка: вместо "чем старше возраст" - "чем страше возраст".

*

В переводческие перлы: в рассылке New Life Press вообще плохо переводят, но

передать Wallace Schulz как Валас Чулз, а не Уоллес Шульц, это - почти рекорд.

Причуды языка! Фоменко отдыхает: малосимпатичный испанский католический реакционер, боровшийся с либерализмом в 19 в., носил имя Доносо. Доносо Кортес.

*

Милые опечатки сканирования: "Верховный Сонет СССР".

*

На английском языке светящиеся частицы жидкокристаллического экрана, которые на русском обычно называют люминофорами или даже пикселями, называются - просфоры.

*

Миндальное печенье из Швеции. По-итальянски "бискотти алло мандорле". Так "мандорла" - сияние вокруг Христа на иконах - всего лишь "миндаль", поскольку контур напоминает очертания миндалины? А по-гречески "миндальное печенье" - "лепта амигдалои". Селение Магдала - уж не деревня ли Миндальная?

Интересные опечатки продолжаются. "Дохалкидонские Церкви" (то есть, не принявшие постановление Халкидонского

собора) превратились в "Духолкидонские". Логично - кремний вроде бы ни при чем в церковных материях,

а Дух - вполне.

Путешествие к Лазарю Четверодневному превратилось в путешествие к Лазарю четверодневное. Тоже - логично...

В мемуарах "увлечение попами" превратилось в "увлечение полами"...

*

А вот этикетки рыбного ларька на дешёвом базарчике у "Новослободской". Таинственные креветки наконец-то

прояснились и стали "криветками". "Филе фореля" - продавщица так в мужском роде и произносила.

Естественно, нототения превратилась в нататень. Видимо, из семейства наплетеньтеневых.

*

У американцев яблоко начинается с буквы "А". Ну разве могут одинаково понимать рассказ о грехопадении

люди, у которых спорный предмет помещен в разных концах энциклопедии.

*

"Дешевая демагогия для слабоумных"... Нагромождение синонимов плохо чем: начинаешь думать, есть ли

дорогая демагогия для слабоумных, есть ли дешевая демагогия для очень умных, есть ли дорогая демагогия для очень

умных... Вот поэтому Господь и советует: да-да, нет-нет... И риторика восходит от сложного к простому; жаль

только, мало кто из риторов поспевает за риторикой.

Очаровательная оговорка следователя в телевизионных новостях: "Арестованный начал давать признательские

показания". Слово-бумажник, и, пожалуй, из трёх отделений: признательные/приятельские/предательские.

*

Высказывания, обращаемые к зрению, развивались противоположно высказываниям, обращаемым к слуху. Высказывания, обращаемые к зрению, развивались противоположно высказываниям, обращаемым к слуху.

Речь (а это и есть высказывание, обращённое к слуху) развивается в сторону усложнения. Бытовая речь разрозненна, бессвязна, "неправильна", но очень понятна. Речь же "риторическая", выстроенная по правилам, занимает место в культуре почётное, но всё-таки при этом она менее "понятна". "Высокая" речь тем сложнее, чем к большему числу людей обращена. Речь же, обращённая к единичному собеседнику проста настолько, что может быть непонятна окружающим. Если собеседник постоянный, такая речь может и сознательно перейти в арго. Речь и не стремится к универсальности, к общепонятности. То, что другой не понимает моей речи, рассматривается как дефектность другого, а не речи. В крайнем случае (как в сказании о Вавилонской башне) - как дефектность общечеловеческая.

Изображения создаются и оцениваются иначе. Издревле идеалом является изображение максимально "реалистичное" - то есть, понятное каждому, преодолевающее языковую разделённость. Между тем, развитие изобразительного искусства идёт в противоположном направлении: художники постоянно ищут девиаций, бегут от иллюзорности "точного подобия". В ХХ веке это бегство доходит до таких деформаций, которые шокируют большинство и кажутся гибелью живописи. Действительно, эти деформации "непонятны", и иногда с пояснениями они понятны ещё менее - ведь пояснение проясняет замысел художника, но ставит вопрос о том, художник, зритель или, паче чаяния, сама реальность отвечают за непонятность как свойство искусства.

Два вида коммуникации занимают срединное положение между речью и живописью, причём середина - разная. Музыка есть обращение к слуху, но развивается музыка так же, как живопись: от понятного к непонятному. Как и живопись, музыка обращена к максимально большому числу людей. В этом смысле музыка есть речь, достигшая риторического максимума, превратившаяся в абсолютную понятность, и с тех пор пытающуюся вновь и вновь вернуться к невнятности бытовой коммуникации.

В иной середине находится письменность: звук, выраженный визуально. Кино и телевидение не есть ли разновидность письменности, визуальное в них не подчинено ли звуку как речи, как сообщению? Живопись не сообщает, кино - сообщает, и не потому, что кино - движущееся изображение, а потому что это изображение звучащее, хотя бы звук был выражен в письменности (титры), музыкальном аккомпанименте или прямо в речи.

*

Первая задача человека, в том числе, журналиста – заработать денег. Если человек пишет в СМИ или выступает в них, не получая за это денег, это очень плохо. К сожалению, церковная психология средневековая и полагает иначе: миссионерствовать надо бесплатно. В результате верующие подозревают «обычных» журналистов в продажности (архаическое сознание подозревает в продажности и врачей, и адвокатов – мол, нельзя брать деньги за святое). При этом продажность поражает именно верующих – только продаются не за гонорар, а оптом и пожизненно, продаются какому-нибудь церковному или околоцерковному начальству, а в России современной – ещё и светскому начальству. И если обычный светский журналист в демократической стране именно зарабатывает, то в недемократической стране и светские, и церковные журналисты – продаются. Внешний симптом очень простой: рирайтинг или чрезмерная редактура. В советских СМИ штатными сотрудниками были (и остаются) редактора, а собственно пишущие люди – мелкая сошка. Так реализуется функция внутренней цензуры. «Церковным журналистам» мало платят, чтобы те не вольничали. Зато покорным много платят не за написанное и сказанное, а за покорность – поездкой за границей, дачей, квартирой, премией. Труд отделен от оплаты. Как у Иуды.

Вторая цель журналиста (вообще и верующего): самопознание. Критерий успеха: обретение внутреннего мира. Ориентация на собирание скальпов болезненна, тем более, что объективных критерий успеха нет и быть не может (кроме хорошо продающихся книг, билетов на вечера и пр.).

Главные препятствия: внутренние, когда собственная духовная жизнь не успевает восполнять расход энергии. В России к этому добавляется давление цензуры различных властей. На сегодня свободной христианской журналистики нет вообще, нет аналогов The Tablet, First Things и пр.

«Трансляция веры» вообще кощунственная формулировка задачи. Духа не подменишь, и надо заранее смириться с тем, что видимых результатов не будет. Когда хвастаются количеством прихожан, студентов, обращённых – это языческое в христианстве. Позитивная задача церковной журналистике - не "трансляция веры", не "миссия", а (1) распространение информации и (2) создание пространства для свободного общения как верующих, так и неверующих людей.

Компетенция любого журналиста складывается из хорошего образования (любого), твёрдой нравственности, включая свободолюбие, интереса к культуре как в широком, так и узком смысле. Не к церковной культуре, а к современной культуре, интерес не охотника к жертве, а участника матча к матчу. Дистанцированность и отчуждение от современности для современных «церковных журналистов» характерны (как для Церкви современной в целом) и делаются «церковную журналистику» маленьким маргинальным явлением внутри большого маргинального явления, каковым является современное христианство по отношению к цивилизации.

«Церковных СМИ» не должно быть по определению, и в большинстве демократических стран (Ватикан и Россия в это число не входят) никаких церковных СМИ нет. Как нет и особой подготовки журналистов, светских либо церковных. Идея, что журналистов надо готовить и для разных сфер по-разному – наследие тоталитарной психологии, когда журналистика была подменена пропагандой. Что по сей день в России (и Ватикане) сохраняется. «Церковная журналистика» так же ведёт ко лжи, приукрашиванию действительности и пр., как «военная журналистика», «журналистика министерства образования», «журналистика министерства лесонасаждения».

Современная российская журналистика, как и страна в целом, соединяет в себе худшие черты советского прошлого (идеологизированность и цензуру) с худшими чертами псевдокапиталистического настоящего (продажность, лакировка действительности, угодничество, самообман и обман).

*

Парадокс общения вообще и журналистики в частности в том, что, с одной стороны,

нельзя быть рабом чужого мнения, даже опасно беспокоиться о том, сколько людей

тебя слушают, скольким ты нравишься, скольких убедил и переубедил. С другой стороны,

нельзя говорить: "Я имел в виду то-то!" Какая разница, что ты хотел

сказать, если услышали что-то иное? Искусство и есть умение не быть ни марионеткой,

ни кукловодом, а быть собой.

*

Архиеп. John Foley, президент папского совета по соц. коммуникациям, заявил,

что у журналиста три заповеди: искать правду, укреплять достоинство личности,

работать на общее благо. Этому заявлению цены бы не было, коли журналистика была

создана папством. Но все немножечко наоборот: и правду искать ватиканские чиновники

мешали и мешают, и к достоинству личности относятся как к чему-то обременительному,

а уж к общему благу... Хотя даже как идеал звучит коряво. Журналисту достаточно

искать правду, как предпринимателю достаточно искать прибыли. А уж дело других

так обустроить законодательство и суд, чтобы нельзя было получать прибыль или

писать правду, унижая достоинство личности. Иногда хотят на профессионалов переложить

то, что должны делать дилетанты.

*

Сотрудник наиболее «либерального» журнала «Новое время» Евгений

Трифонов спокойно провозглашет диктатуру как лучший выход для Афганистана,

критикуя американские попытки установить в этой стране демократию:

«Такая нищая, отсталая страна, как Афганистан, нуждается не столько

в демократических выборах, сколько в сильной власти, способной выдвинуть

идею национального возрождения, выжечь наркопроизводство, заставить

афганцев выращивать на своих полях хлеб, фрукты и овощи, разгромить

полевых командиров, построить школы и больницы» (Новое время. -

№42. – 2004 г. – С. 16). И он же, критикуя Путина за отмену выборов

губернаторов, тем не менее, писал, что их «можно было бы поддержать,

будь у президента внятная стратегия развития» (Новое время. - №39.

– 2004 г. – С. 8).

Марк Дейч в октябре 2004 г. напечатал статью, обвинявшую травимую властями

компанию «Юкос» в финансировании «чеченских боевиков» (о бездоказательности статьи

и её использовании правительственной пропагандой см.: Рыковцева Е. Останкинская

вышка. / Новая газета. – 30 сент. 2004 г. – С. 6).

Советские журналисты (и крипто-советские) понимают, что заняты вовсе не журналистикой.

Во всяком случае, когда речь идёт о других. Сотрудник журнала «Большой город»

критикует коллег за цинизм: «В идеальном мире это выглядело бы так же абсурдно,

как если бы в резюме врача в графе «Увлечения» значилось бы «некрофилия», а в

резюме инкассатора в графе «Достижения» - «вооруженные ограбления банка». При

этом сам критикующий работает не в «настоящем» журнале, а в пропагандистском органе

московской мэрии, раздаваемой бесплатно. Не случайно, видимо, он сдаётся перед

цинизмом и предлагает не журналистику освободить от пропаганды, а найти иное название

журналистике: «С этим, наверное, уже ничего не поделаешь. Надо всё-таки придумать

какое-нибудь другое название для этой профессии» (Казаков А. Бранное слово. /

Большой город. – 8 окт. 2004 г. – С. 4).

Советские «журналисты» обладают и таким характерным признаком средневекового

цехового сознания как корпоративный эгоизм. В 2004 году, когда свобода слова уже

давно отсутствовала и в печати, и на телевидении, 28 членов «телеакадемии» из

130 подписали письмо с мягкой критикой властей за ограничения свободы слова. Письмо

вызвало восторг у «демократических» журналистов (см., к примеру: Кедров К. Пышное

прощание со свободой слова. // Новое время. - №40. – 3 окт. 2004 г. – С. 5). Однако,

во-первых, большинство «журналистов» воздержались от критики, во-вторых, и критиковавшие

вступались за себя, но отнюдь не выполняли своего журналистского долга в предыдущие

годы, замалчивая, к примеру, преступления власти вЧечне или развивая «развлекательную

журналистику».

При сканировании Борисо-Глебская обитель превратилась в Борнео-Глебскую. Не есть ли сие некое предзнаменование?..

*

"Редукционистский подход" превратился в подход "редакционистский". Что разумно, ибо редактор прежде всего редуцирует.

*

Не то меня удивляет, что журнал Пархоменко принципиально отказывается

публиковать полемику с журналистами из других изданий (например,

мою - с Арифджановым), а то, что вот перед мной номер от 23 мая

2000 года, где Пархоменко вовсю отделывает и Евгения Крутикова,

и Виталия Третьякова за нападки. Отделывает

славно, но именно не по-журналистки, не излагая фактов, а выплескивая

свои оценки. Вот он пишет: "От бунта приходится удирать на

далекий греческий остров Андипарос и там дожидаться, пока прилетит

вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно даст бойцов ...

которые ... помогут отцу-основателю очистить редакцию от его собственных

журналистов". О чем это? Я вот ничего не слыхал об этом. Это

о Березовском и "НГ"? Нет уж, лучше внятно (и вовремя,

а не спустя пять лет скандала с НГ) полемизировать, чем вот так

вот...

УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Письменная речь лучше защищена от недоразумений, неверного понимания, но за это приходится платить. Письменная речь не может передать чувства во всей их полноте, не может передать тепла и холода, интонаций речи, обрезается все то, что так важно в реальном общении и помогает нам понимать понимать невысказанное. Так что «защита» тут - как солдат в танке: да, он лучше защищен от выстрелов, но он лучше защищен и от дружбы, и от многого, что есть жизнь.

Письменная речь, однако, неизбежна во многих случаях – прежде всего, когда говорящий становится говорившим, когда он умирает. Тут недостаток со временем оборачивается достоинством. Живая речь очень быстро меняется. Сохранились записи поэтов начала ХХ века, читающих свои стихи. Воспринимаются они ужасно. Именно эмоции стали передаваться иначе. Интонации устаревают быстрее букв.

Во-вторых, говорящий бывает как бы мёртв – когда он говорит на непонятном языке. Тогда появляется потребность в переводе.

Третий случай: надо говорить с большой аудиторией. Тут письменная речь неизбежна. Её пониженная эмоциональность оказывается преимуществом. То, что говорил Спаситель «малому стаду» для стада большого всегда будет усечённым. Отсекается именно повышенная эмоциональность речи Спасителя. Ведь не «Отец Небесный», а «Папочка Небесный». «Ехидны», «гробы раскрашенные», «мерзость запустения» - это выражения, близкие по резкости к «сукины дети», «фигня». Таких выражений избегают и харизматы - подсознательно, конечно. Но это проблема не духовная: то, что уместно в небольшом собрании, неуместно в большом. Чем больше собралось людей, тем громче, тем торжественнее, тем осторожнее говорит проповедник, а уж ко всему человечеству приходится обращаться письменно.

Есть ещё и четвёртый случай: говорящий обращается к Богу. Тут и эмоции, и логика, и язык, - всё становится другим. Если не становится, это очень печально. Даже с невидимым человеком – по телефону – мы говорим иначе, чем с тем же человеком, когда он рядом. Что уж говорить о Боге. Противники перевода богослужебных текстов беспокоятся, что с Богом будут общаться, словно с другом. Увы, этого не происходит: на самом разговорном языке всё-таки общение с Богом – другое.

Перевод на живой язык необходим, но перевод остаётся переводом – консервом. Это повторение того, что сказано другим. Но даже, когда другой – Другой, повторение есть не настоящая речь, и чужая. В реальной жизни человек, который эхом повторяет сказанное другими – либо шут, либо идиот. Так что перевод – это ещё не служба, это полслужбы. Импровизация в молитве – вот «настоящая» молитва.

«Настоящая», конечно, лишь в кавычках. Ведь и в «обычной» жизни человек очень мало импровизирует, а в основном общается штампами, готовыми блоками, и только меняет блоки. «Харизматы», претендующие молиться всегда «заново», очень быстро начинают изъясняться такими же «блоками», какими общаются в быту друг с другом. Ничего дурного в этом, только надо понимать, что нет качественного различия между такой, якобы «вольной» молитвой и молитвой по тексту, который сложился тысячу лет назад.

*

Среди ошибок коммуникации - смешение жанров. Например, большинство активных пользователей интернетом помещают в нём тексты дневникового характера. Такие люди склонны любые тексты, встречаемые в интернете, воспринимать как дневниковые, интимные. Текст профессионального историка или журналиста, рассказывающий об отдельных недостатках отдельных представителей отдельных конфессий такие читатели воспримут как дневникую запись, отражающую не профессиональные интересы автора, а его интимную жизнь. Фраза "Митрополит Двулогий торговал табаком" будет понята как "я не верю в организованную церковность, ненавижу Церковь и её членов, ни о чём другом думать не могу". Если бы всем подряд разрешили бы делать надписи на рекламных щитах, большинство стали бы учинять признания в любви или, напротив, писать оскорбления, и тогда бы реклама стиральной машины стала бы восприниматься как любовное послание.

*

Витиеватость и прямота, интуиция и логика, - лишь орудия, и вполне человек тот, кто не просто умеет говорить, а умеет говорить по-разному.

*

«Лучше ничего не сказать,

чем сказать ничего», - сострил великий

юрист Анатолий Кони. Только он забыл

добавить, что «ничего не сказать» намного

труднее. В начале было слово, но с «это

не я, это жена» и до сего дня история

человечества есть история говорения

ничего. Производство небытия поставлено

на поток не только военными, но и

ораторами, учителями, литераторами, да

и любая семья производит ничего во

вполне товарных количествах, только

продать некому — рынок и так перенасыщен.

*

Фраза «говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре» (приписывается разным рок-исполнителям) наглядно вскрывает природу языка. Он, действительно, абсолютно негодное средство и для общения с людьми, и для описания мира, и для мышления. «Говорить о любви» - абсурд. «Говорить о качестве чая» - нелепость. Правда, и архитектура нелепость, и музыка абсурд. Зачем архитектура, если достаточно поставить коробку! Зачем музыка, если можно треснуть ближнего по голове и наслаждаться звуками, из сего последующими! Быть человеком есть излишество - единственное излишество из тех, о которых Оскар Уайльд сказал, что только без лишнего он жить не может.

|