|

Происхождение видов юмора. - Юмор и смех. - Юмор и симметрия. - Юмор как различение. - Юмор и эрос. - Улыбка архаичная, таинственная и бессмысленная. - Несвобода и юмор. - Юмор и агрессия. - Плутовство: глумление поданного. - Глумление: агрессия барина. - "Гнусное хихиканье": агрессия дворни. - Юмор и радость. - Юмор и любовь. - Юмор как прокрустово ложе. - Юмор и вера. - Юмор Евангелия. - "Церковный юмор" как юмор профессиональный. - Может ли священник быть сатириком?

- Библиография.

Шутовство, ирония и стёб: юмор несвободных людей.

Хокмы. - Анекдотический катехизис. - Словарь каламбурных анекдотов. Переводческие огрехи. - Шутки на тему интернета. - Скелет газеты.

Горький смех Розанова. - Смеховые подобия Христа: Остап Бендер, Иешуа и Воланд.

Библиография.

См. о глумливости в Новоязе - новояз и смех (м.б, перенести сюда?)

Упражнения с неоконченными анекдотами.

370-е годы: епископы смеются.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Существует Международное общество изучения юмора (International Society for Humor Studies). В 1996 г. его исполнительным секретарём был профессор Аризонского государственного университета Л.Нильсен (Nilsen).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ ЮМОРА

Антрополог Александр Козинцев так объяснил происхождение юмора:

«Причина смеховой эйфории – не в торжестве справедливости, не в злорадстве, не в повышении социального статуса, не в «снятии цензуры» и не в «экономии на сострадании» (во всяком случае, не только в этом), а прежде всего в прорыве наружу подспудного протеста человеческой, точнее, общеприматной натуры против семиозиса, основанного на символах и бессознательно ощущаемого, как нечто навязанное. Юмор – это кратковременный игровой бунт против символизации, временный реванш натуры в соперничестве с культурой. Освобождая язык от референтивной функции, юмор тем самым освобождает нас от языка. Наслаждение от юмора нельзя объяснить ничем иным, и только острота этого наслаждения показывает, насколько обременителен для нас, приматов, символический семиозис, с которым мы так свыклись в процессе антропогенеза. Только смех показывает, что язык, который мы привыкли считать чем-то вроде нашей кожи, на самом деле всего лишь одежда, которую вполне можно снять. Конечно, только на время и только в игре».

Это пространное определение, основанное на глубоком изучении фактов, повторяет наблюдение, сделанное одним из древних подвижников: смех необходим человеку как луку необходимо, чтобы с него снимали тетиву. Смех есть отдых, и то, что смех есть отдых от человеческого, не делает его греховным. Грех не упраздняет человеческое, а извращает. Грех стреляет из лука в неверную сторону.

Понятно, как следует, исходя из этого знания функции смеха, отвечать на вопрос, смеётся ли Бог. Нет, не смеётся, иное было бы антропоформизмом. А вот Христос – смеялся, потому что был вполне человеком. Хотя можно предположить, что, когда смеялся Иисус, Он смеялся и как Бог – Бог воплотившийся. Богу быть человеком – не трудно (быть человеком трудно для животного), но как-то чудно.Это смех от щекотки.

ЮМОР И СМЕХ

Смех есть прежде всего показатель здоровья, нормальности. Юмор как чувство есть эмоциональная надстройка над смехом и может, даже должен, проявляться в ситуациях патологических, смягчая их. Возможно, здесь граница между дочеловеческим и человеческим в человеке: человеческое есть встреча со страданием и преодоление страдания через то, что создано для ситуаций вне страдания. Юмор тогда это придание смеху расширенного, метафорического значения. Возгонка смеха. Смех - отсутствие страдания, юмор - победа над страданием.

Юмор есть победа над самодовольством или, мягче сказать, над адекватной самооценкой. Физиологически человек должен испытывать счастье, наслаждение, удовольствие от самого себя. Человеку должен нравиться свой голос, особенно, если именно голос является его профессиональным орудием (проповедник, актёр, диктор). Фотомодели должна нравиться собственная внешность. Влюблённым должны нравиться поцелуи.

Влюблённым должны нравиться поцелуи, но если влюблённым нравятся прежде всего поцелуи, оратору – собственный голос, натурщице – своя внешность, это провал для человеческого в них. Профессионализм превращается в ремесленничество. Подняться над собственным счастьем и здоровьем, не превратившись в несчастное, озлобленное, всем недовольное существо, возможно лишь через юмор. Это не всегда юмор как явное переживание комичности человеческого, но это всегда юмор как «гумор» - как философическое отстранение от себя, смирение перед своим совершенством, которое составляет оборотную (а может, и лицевую) сторону смирения перед своим несовершенством. Между смехом как индикатором своего благополучия и юмором как победой над своим страданием лежит насмешка – индикатор и победа над страданием и неблагополучием другого.

ЮМОР И СИММЕТРИЯ

Одно из основных и непонятных при этом свойств мира - симметричность. Эта симметричность не всегда абсолютна (как симметрия между мужчиной и женщиной), что делает её ещё менее понятной. Юмор так часто обыгрывает симметрию, что, кажется, почти целиком состоит из шуток на этот счёт. Вот студент на экзамене по праву отвечает на вопрос, что такое обман: "Обман - если Вы, профессор, поставите мне двойку". - "Поясните-как свой ответ..." - "По Уголовному кодексу, обман совершает тот, кто, пользуясь незнанием другого лица, причиняет этому лицу ущерб".

*

* *

Разговор двух блондинок (блондинки, как и школьники, чукчи, поляки - "незнайки", они же посредники между видимым и невидимым):

- В этом году восьмое марта в пятницу!

- Ужас какой! Только бы не тринадцатого!

Аналогичный приём в цитате (неважно, настоящей или придуманной) из сочинения "американского школьника":

"Русские отчаянно сражались за Сталинград, потому что этот город назван в честь Ленина".

В реальной жизни это явление встречается чаще, чем кажется. Имя "Цезарь" - "кесарь" - стало титулом и, в христианской терминологии, обозначением любого правителя. Так что Сталин ещё и Цезарь. Впрочем, "Сталин - это Ленин сегодня" утверждалось именно в рамках культа Сталина. По той же логике римские императоры все именовались Антонинами. В этом была и магическая надежда, что "как вы судно назовёте, так оно и поплывёт". Было идеально при Антонине, давайте звать этого цезаря Антонином, будет идеально.

Та же идея - переноса сущности через перенос имени - в присвоении жене фамилии мужа, в русском культе "именин" (отличном от культа ангела-покровителей в других культурах). Когда речь идёт о цифрах, кажется нелепым отождествление 8 и 13, но ведь на этом стоит целое направление в "истолковании текстов" - например, когда число 666 выискивают в самых далёких от него сочетаниях цифр.

Здесь - один из базовых приёмов юмора: выискивание (конструирование) подобия и обыгрывание этого подобия. Симметрия ищется исключительно для того, чтобы разрушением симметрии вызвать смех, как в диалоге на Прощёное воскресенье:

- Вань, прости меня!

- Машенька, конечно, я тебя прощаю, и ты меня прости!!

- А тебя, козла, я никогда не прощу!!!

Чуть тоньше:

- Ты даже не заметил, что я покрасилась!

- Да заметил я!!

- А ведь я не покрасилась!!!

Отсюда хиазм, как один из самых распространённых приёмов юмора:

- Что вы не пьёте? - спрашивает хозяйка гостя.

- Мало выпью, мне не будет весело. Много выпью, вам не будет весело.

ЮМОР КАК РАЗЛИЧЕНИЕ

Разум есть способность различать, юмор есть способность превращать различение в игру. "Какая разница" - между статуй и женщиной ("статуя сначала падает, потом ломается"), между воспитанным человеком и невоспитанным ("воспитанный бросает бумажку мимо урны и, удаляясь, долго ещё переживает из-за того, что бумажка валяется на улице"). Такая игра возможна лишь тогда, когда различение уже совершилось. Если разница непонятна, то ничего смешного в попытках её выявить не будет, будет мучительный интеллектуальный труд. Здесь обнаруживается эротическое (именно эротическая, а не сексуальная) измерение юмора: он ласкает мир, словно не знает, что именно перед ним находится, но ласка возможна именно потому, что знание есть, обладание уже совершилось, хотя и не обязательно физически.

В приведённых примерах уже видна иерархичность юмора.

Самый пошлый юмор смеётся над различением ложным, заменяющим различение истинное - не потому, что статуя и женщина ничем не отличаются друг от друга, а потому что они отличаются точно так же, как статуя от мужчины.

Утончённая ирония смеётся над различием, которое существует лишь на поверхностном, формальном уровне, которое пытается выдать себя за различие глубокое - как "воспитанность", ограничивающаяся воздыханиями над грязью окружающего бытия, пытается выдать себя за воспитанность, которая не мусорит и убирает грязь.

Высший юмор - юмор абсурда. "Цыган украл у кентавра лошадь". "Ты украла моё сердце" - точно так же фантастично, но слишком связано с говорящим и с тем, к кому обращена речь, чтобы восприниматься как смешное. Тут не ложное различение, а псевдоразличение, эффект же усилен тем, что цыгане, как хорошо известно, никогда не крадут коней у кентавров.

ЮМОР И ЭРОС

Половое есть частный, но важнейший для человека случай симметрии вселенной.

Древнейший символ юмора - соль. "Аттическая соль" - греческое выражение настолько древнее, что Пифагор уже предостерегает: шутить, как и солить, надо умеренно. Недосол на столе, пересол на спине. "Солёная шутка" так же тошнотворна, как голая соль в качестве единственного угощения.

Иисус, хотя и был знаком с греками, вряд ли знал это выражение, Он сравнивает соль с Духом Божиим, Который сходит на жертву, приносимую человеком (Мк 9,49). Другое сравнение - огонь, ведь огонь, как и Дух, возникает не в жёсткой зависимости от того, как приготовлена жертва. Отсюда знаменитое чудо, когда не горят жертвы языческих жрецов, но загораются жертвы иудейские, хотя бы и политые водой.

Апостол Павел, однако, объединяет еврейский образ с греческим: он призывает говорить "с благодатью" и через запятую добавляет: "с солью". "Чтобы вы знали, как отвечать". Здесь и прорезывается существенное сходство Духа и юмора: они вводят в диалог, выводят человека из эгоизма, делают интересным для других и интересующимся другими (без последнего остроумным быть невозможно). Увы, есть множество людей, считающих "духовность" несовместимой не то что с юмором - с остроумием. Эти люди забывают, что пресным был хлеб, который Иисус благословлял на Тайной вечери, а не Иисус и не апостолы.

"Поверхностность" юмора не есть его вторичность или подчинённость. Не следует забывать о физиологической основе юмора: он тесно связан с полом, с эросом, помогая любви, установлению коммуникации, очень избирательной и очень личной у человека. Можно ли назвать общение "поверхностью" человека? Это означало бы вычеркнуть из человека именно человеческое, оставить лишь животное. "Поверхностность" юмора не есть его вторичность или подчинённость. Не следует забывать о физиологической основе юмора: он тесно связан с полом, с эросом, помогая любви, установлению коммуникации, очень избирательной и очень личной у человека. Можно ли назвать общение "поверхностью" человека? Это означало бы вычеркнуть из человека именно человеческое, оставить лишь животное.

*

Вера Фигнер, Надежда Фигнер, Любовь Фигнер и матерь их Софья Перовская.

В данном случае механизм юмора был доступен наблюдению. Муж и жена смотрят телевизионный фильм, в котором главная героиня очень нервная особа. Жена возмущается:

«Что ж она так его терроризирует!» - «Ты меня тоже террироризируешь, и ничего!» - «Я тебя терроризирую?!» - «Конечно, ты моя любимая Вера Фигнер» - «Вера, Надежда и Любовь Фигнер» - Оба смеются, после чего и оформляется шутка в законченном виде, а смех переходит в хохот. «Что ж она так его терроризирует!» - «Ты меня тоже террироризируешь, и ничего!» - «Я тебя терроризирую?!» - «Конечно, ты моя любимая Вера Фигнер» - «Вера, Надежда и Любовь Фигнер» - Оба смеются, после чего и оформляется шутка в законченном виде, а смех переходит в хохот.

Формально острота является «портмоне», «бумажником»: оба супруга одновременно и историки, и православные. Пересечение довольно разных, почти противоположных культурных пространств и создаёт эффект макаронического смешения.

Острота носит отчётливый эротический характер, как и большая часть юмора. «Террор», агрессия, «битьё» - самые базовые, архаичные и неизбывные метафоры для отношений мужчины и женщины, обыгрывающие физиологический аспект эроса. «Обыгрывающие» - то есть, превращающие приложение силы в игру, не уничтожающую, а творящую.

НЕСВОБОДА И ЮМОР

В течение веков достовернейшим доказательством бытия Божия считалось телеологическое: мир-де настолько целесообразен и хорош, что им должен Кто-то править.Но люди не лишены наблюдательности и заметили, что болезни,войны и землетрясения все же вряд ли исходят от благого Провидения. Всемогущего Творца свергли с трона, который Он занимал в умах людей, и мы оказались без царя в голове.

И все-таки человеку хочется уверенности: как там с бытием Божиим? и что за государственный строй у нашей Вселенной?

На оба эти вопроса можно дать ответ.

Попробуем рассуждать по аналогии.

Чем отличается один политический строй от другого, диктатура от демократии? Статистические данные можно спокойно опустить: количество ботинок, бюрократии и беллетристики на душу населения, — всё это может быть совершенно одинаковым, достаточно статистикам одинаково соврать. Да и не диктатура делает ботинки, не она рождает бюрократию (скорее наоборот), как не беллетристика рождает демократию. Но совершенно определенно, что только диктатура рождает чувство юмора.

Диктатуры обычно не рассчитывают на такой эффект, боятся и глушат его, причем совершенно безуспешно. Неуспех, видимо, от непонимания сути юмора. Почему же неуничтожим анекдот? в чем его смысл?

Может быть, политические анекдоты — отдушина? Но вряд ли облегчение звучало (Боже, как приятно писать: «звучало”, а не «звучит”!) в смехе, когда советские люди слышали, что через сто лет уборка урожая на полях Алабамщины будет идти по плану. Может быть анекдот делает диктатуру не страшной? Вряд ли; анекдоты про Беломорканал, на правом берегу которого работали рассказывающие анекдоты, а на левом — слушавшие, или про Брежнева, собравшего четыре лагеря анекдотов, — такие шуточки пробуждают не только смех, но и страх. Может быть, анекдот революционен? И в третий раз: вряд ли. Видение о Ленине, который измеряет глубину Москва-реки («Пройдет ли Аврора?”) скорее заставляет задуматься: а стоит ли начинать всё по новой?

Анекдот страшен просто фактом своего существования. Тоталитарный режим боится анекдотов, потому что хочет быть тоталитарным. Он хочет быть всем — и прежде всего в области человеческого духа. Анекдот вроде бы и не спорит с этим стремлением, даже доводит его до конца. Анекдоты рисуют мир куда более завершенный, чем реальный социализм, мир, где покойников из экономии хоронят в вертикальном положении, где лошадь не может дойти до города-героя Севастополя, потому что её съедают в городе-герое Туле, мир, где даже Адам и Ева становятся русскими, потому что ходят с голыми з........ и уверены что пребыват в раю. Но слушатель не плачет: он смеется. И каковы бы не были причины смеха, следствие одно: мы созерцаем диктатуру без почтения и повинуемся ей без почтения и повинуемся ей с ухмылкой. Так ведет себя слуга, хозяин которого отлучился и которого заставил прислуживать себе самозванец. Но слуга знает, что, вернувшись, хозяин оторвет кое-кому голову...

Впрочем, политические анекдоты — часть громадного братства анекдотов вообще, вообще юмора, острот, сатиры. Почему человек над всем этим смеется? Фрейд, например, считал, что остроумие — проявление инстинкта полового ( приманивает самку ), а к тому же инстинкта агрессивного (острота на счет врага есть его символическое убийство). Но с этой точки зрения смех над собой, который явно является вершиной юмора, есть либо онанизм, либо мазохизм.

Нет, значительно справедливее наблюдение А.Н.Лука, который считал, что главное в остроумии — выход за пределы формальной логики. Но почему вдруг выход за эти пределы дает такой эффект?

Формальная логика есть нормальная логика. Мало кто её сейчас изучает, но все ею живут. Когда мы делаем то, что «само собой разумеется” (кончился хлеб — идем в магазин ) , мы руководствуемся силлогизмами Аристотеля. Деревом, атомом, паровозом управляют законы природы — нами управляет логика. Она для нас — весь мир.

Здесь мы приближаемся к разгадке. Все анекдоты создают мир страшный, куда более страшный, чем любая диктатура, мир поистине кафкианский. Вряд ли может быть что-либо ужаснее искалеченного человека, поруганной любви, растоптанной чести, — а все это любимое наполнение анекдотов. Они все словно задались целью проиллюстрировать евангельскую истину: «Мир во зле лежит”. Они дают ответ на вопрос, заданный в начале: мы живем в монархической вселенной, а князь мира сего — сатана. И, поняв это, мы смеемся.

Смеясь, мы внезапно выходим за пределы этого мрака, освобождаемся от власти князя тьмы; вот где корень радости, веселья, смеха. Пока все было серо, надо было плакать; анекдот сгустил все краски и показал все в истинном свете — черном. Теперь можно смеяться: чернота в отличии от серости, имеет предел. Мы вдруг видим тот свет, который во тьме светит — и тьма не гасит его, как гасит его серый полумрак; мы видим того Единственного Царя, Который эа дверью, который есть Свет — и мы видим, что можем стучать в эту дверь. Как этому не радоваться?

Философы — хоть по ошибке и считаются скучными людьми — с древнейших времен полагали смех одним из видов наслаждения. Мы смеемся от радости и удовольствия. По Фрейду — это удовольствие победившего самца, по Луку — удовольствие ученого, нашедшего логическую ошибку. Но не все люди самцы и не все ученые, хотя почти у всех есть чувство юмора. Мы смеемся от радости, что свет во тьме светит. Мы счастливы: «Жив Бог — жива и душа моя”. Смех — вот единственное возможное доказательство бытия Божия. Логика слишком ограничена, чтобы доказать бытие Божие; оно и доказывается ограниченностью логики.

Чувство юмора не менее религиозно, чем чувство любви — мы одинаково вырываемся из-под власти сатаны улыбаясь и целуясь. Князь мира сего был бы доволен, если бы мы всегда и во всем подчинялись норме этого мира, не подозревая возможности выйти за её пределы — в мир иной. Не знаю, очень ли жарко в аду, но что там адская скука — это несомненно. И очень печально, что христиане спрашивали Честертона и Льюиса, как они решаются писать о Христе и Церкви с юмором. Надо спрашивать тех, кто смеет писать об этом без улыбки — и приговаривать к десяти годам учебы в институте марксизма-ленинизма.

По словам Иоанна Златоуста, «смех не зло, но чрезмерность и неуместность — зло... Смех вложен в душу нашу, дабы душа отдыхала, а не для того, чтобы была расплескана”. Что ж, в меру хорошо все, но не все дает нам отдых: в мире где хлеб зарабатывается в поте лица, на смехе лежит, следовательно, отблеск рая. Смех разоблачает сатану — это уже победа над сатаной. Поэтому смех уместен всюду: всюду уместно раздавить дьявола. Святой Григорий засмеялся, совершая литургию: он увидел бесёнка, записывающего на пергамен все, о чем болтали друг с другом прихожане, которые были настолько отвлечены от службы и захвачены беседами,что кожи стало не хватать — и черт растянул её — переборщил — свиток лопнул — от неожиданности бес упал. Анекдот средневековый — что ж, и в Новом Средневековье останется, наверное, болтовня в церкви. Но если христиане вновь научаться смеяться, — значит, мы отречемся от диктатуры сатаны и всех злых дел его.

ЮМОР И АГРЕССИЯ

Насмешка уничтожает, превращая живое в "предмет насмешки". Насмешка делает этот предмет "ничтожным" - уменьшает его в размерах, сводя по возможности к ничто. Человек смотрит на человека через перевёрнутый бинокль. Глядит на врага с высоты птичьего полёта. Высмеиваемое - такое крошечное, не настоящее.

Насмешка - не смех, потому что насмешка лжёт, а смех играет. Правда заключается в том, что все, имеющее бытие, имеет равный размер, не является ничтожным, не может быть уничтоженным. В этом отношении даже насмешка над грехом недопустима. Она есть ложь и ругань, разновидность убийства.

Смех (и насмешка, поскольку насмешка всё-таки является частью искусства смеха) не уничтожает. Смех вынимает из контекста. Это можно сравнить с раздеванием: голый король лишён того, что делает его королём. Если, конечно, речь идёт о земном, материальном, видимом властителе.

Если из контекста вынимается слабость, она съёживается, она кажется меньше. Слабость и заключается в невозможности существовать вне окружения, в ослабленном внутреннем бытии. Сатира и юмор именно вынимают грех из того контекста, в котором зло черпает свою силу, почему грех становится не таким опасным, выявляются его слабые места. Если же из контекста вынуто нечто сильное, дающее жизнь окружающему, а не потребляющее, то это сильное оказывается предметом не смеха, а удивления - от трепета до богослужения. Так что пространство юмора лишь на первый раз тянется от насмешки до веселья, а на самом деле насмешка - часть совсем другого, предельного серьёзного и даже мрачного спектра, а вот юмор доходит до веселье прославления, которое в мире сем и юмором-то не считают.

Поэтому смех над святыней невозможен. Свобода от контекста - игра, но эта игра становится своеобразным тестом, проверкой для того, что изымается. Если святыня поддаётся осмеиванию, то она - не настоящая святыня. Осмеять можно лишь то в святом, что является поверхностным. Можно осмеять царскую мантию, но не царя - если царь настоящий, он и голым сохраняет своё величие, даже становится ещё более великим. На этом основано поклонение Распятому. Величие святыни особенно ярко проявляется в её способности смеяться над собой. Такова самоирония Иисуса.

*

*

Юмор есть "тотальное самоотрицание субъекта. Не одна из сторон субъекта

спорит с другой, как в случае серьезного метаотношения, а субъект весь в целом,

со всеми своими мыслями, чувствами и оценками вместе взятыми, спорит с самим

собою, отрицая себя. ... Человек остается самим собою, у него лишь появляется призрачный,

шутовской двойник" (Козинцев).

Насмешка над другим есть извращение самой сути юмора: другой становится нашим шутом, причём помимо своей воли. Тут такая же противоположность как между покаянием и призывом к покаянию, если этот призыв исходит от человека, уверенного в своей святости. Когда Иоанн Предтеча обозвал фарисеев "порождениями ехидны", это не был дурной тон лишь потому, что себя Предтечи называл куда более жёсткими словами, хоть и не публично (однако, его образ жизни - образ жизни кающегося, и публично кающегося).

Юмором человек отвечает на вопрос о том, как возможно познание и, более того, самопознание. Это суждение над способностью к суждению, суждение обличительное: "Не способен!". Обвинительный приговор, который приговаривает преступника к свободе. Субъективность преодолевается не объективностью (которая невозможна), а двойной субъективностью. Минус на минус даёт плюс.

Козинцев полагает, что способность к раздвоению без ущерба для личности, а с пользой для неё, есть результат того, что сама личность развивается. Смех над собой есть путешествие во времени внутри себя. Возможно, однако тогда это не столько смех, сколько насмешка, только разыгранная одним актёром. Чудо юмора в том, что тут именно цельная, зрелая личность смеётся над собой. Не над своими недостатками, не над своими прошлыми, преодолёнными изъянами, а над собой-в-это-мгновение: таким совершенным, продвинутым. Это смех и не из прошлого над будущим, и не из будущего над прошлым, это смех из вечности.

*

Аристотель противопоставлял смешное серьёзному, противопоставлял жёстко: серьёзное разрушает смешное и наоборот. Но это означает, между прочим, что смех и серьёзное не соседствуют обычно, иначе бы они давно уничтожили друг друга. Смешное и серьёзное лишь две формы, которые можно придать всему, что составляет человеческую жизнь (и самой вселенной, поскольку она часть человеческой жизни). Смешным или серьёзным нечто становится в процессе общения людей (разумеется, общение не обязательно требует собеседника во плоти, оно может быть мысленным). К сожалению, для Аристотеля «серьёзное» и есть материя мира. Шутят, чтобы отдохнуть и затем вернуться к серьёзности. Именно Аристотелю принадлежит эта мысль, которую православные решаются принять в виде изречения монаха, жившего много веков спустя после Аристотеля: тетиву лука нельзя держать постоянно натянутой, она испортится. Это военная логика. Война – дело серьёзное, мир – лишь отдых от войны. Смешное поверхностно – собственно, единственное, что уцелело от рассуждений Аристотеля о комедии это сравнение смешного с маской, которая изображает боль, но не причиняет боли. Следовательно, серьёзное – то, что боль причиняет. Серьёзное есть война. «Привычка находить во всем только смешную сторону - самый верный признак мелкой души, ибо смешное лежит на поверхности». Это порочный круг: смешное поверхностно, следовательно, на поверхности лежит смешное. Если смех причиняет боль, Аристотель называет это не смехом, а насмешкой, шутовством, преступанием меры – и осуждает.

Юмор противостоит не отсутствию чувства юмора, смех противостоит не плачу. Юмор и смех противостоят агрессии, причём агрессии хохочущей, глумливой. Именно это объясняет настороженное отношение многих христиан к смеху. Проблема не в том, что смех трудно отличить от насмешки. Не очень трудно - но лишь для смеющегося. Насмехающийся же убеждён, что насмешка и есть смех, что другой смех, помимо насмешки, невозможен, что жизнь и есть бой, а вечная жизнь - вечный бой.

Любопытную гипотезу о юморе выдвинул один москвич в 1995 г. Гипотеза эта вошла в коллективный сборник социологических исследований (Россия, 2000. С. 115-116), но к науке отношения не имеет - это типичное эссе, самонаблюдение образованного человека:

"Ум сам по себе может быть чрезмерно рационален и даже жесток. Вот этой жестокости и противостоит доброта как, скорее всего, некоторое нормативное свойства российской культуры, противостоящее чрезмерной рациональности в отношениях между людьми. Ум и доброта вряд ли пересекаются между собой в контексте иных европейских культур. Эти свойства хотя противостоят друг другу, но их объединению способствует чувство юмора. ... Чувство юмороа позволяет дистанцироваться и от крайне рационалистической позиции, и от чрезмерной доброты, позволяя сохранить определённое ироническое отношение к самому себе и к тому, что с тобой происходит" (Россия, 2000. С. 115-116).

Этот текст показывает, что автор считает доброту - неразумным, а жестокость - рациональным поведением. Точка зрения нетривиальная (и не могущая быть доказанной). Она тривиальна лишь в одной ситуации - в армии. В торговле, в политике, в семье, в культуре рациональное и доброе друг другу не противоречат нисколько.

Закономерно, что автор сводит юмор к самоиронии. Человек, который насилует свою природу, объявляя доброту - безумием, может сохранить какое-то здравомыслие только через самоиронию, то есть, через внутреннее отрицание того, что он утверждает вовне.

*

Юмор и смех противостоят не грусти и слезам, они противостоят агрессии и насмешкам. Когда человек сталкивается с невежеством, хамством, наглостью, возможно две реакции. Разозлиться и уныть: ну как же, в самом деле, люди не понимают? Они что?! И вот 120 миллионов человек (если без детей) жалуются, что живут в стране, где все опаздывают, все крадут, все ругаются, все больше пьют, чем читают - и каждый из этих 120 миллионов именно опаздывает, крадёт, ругается, пьёт. Но ведь разозлиться и уныть означает присоединиться к большинству русских - унылых и разозлённых. А "присоединиться к большинству" означало некогда "умереть".

Нет, единственная разумная, прагматичная и точная реакция, когда на тебя лезут маньяки, - рассмеяться.

Вот потому-то так невзлюбили Хеллоуин русские ханжи, хамы и держиморды, да и вообще ханжи, хамы и держиморды. Потому что смех, а не осиновый кол и не святая вода, - лучшее оружие противь ханжества и хамства. Оружие самообороны, заметим, а не нападения. Хотя ханжа, конечно, считает юмор нападением на себя, любимого. Часто он прав: его осмеивают. Но всё-таки лучшее оружие - отсутствие оружия. С юмором относиться к врагу не означает осмеивать врага. Ведь враг потому и враг, что насмешничает. Вот на улице подходит к тебе человек и говорит: "Сильно же Вы деградировали за последние десять лет! Я в Вас разочаровался!". Можно сказать ему: "Ай, моська!" Можно разозлиться: да кто он такой, чтобы судить? Но разумнее улыбнуться и возвеселиться, словно на Пасху, ибо что большая победа над законами природы - когда умерший становится живым, или когда человек, ничего о тебе не знающий, не следящий за тобою, не высказывавший тебе своих похвал, вдруг осыпает тебя проклятиями. Воскресение возвращает дар речи тому, кто закончил жить. Хамство - это дар речи у того, кто ещё не начал жить.

*

*

В Западной Сибири в ноябре 1919 года был арестован священник за шутку: «Перед годовщиной советского переворота … деревенские коммунисты сооружали в деревне триумфальную арку. Проходивший мимо о. Василий пошутил: … «Вот возвратятся наши (белые), будете дрыгать ногами с этой перекладины» («Во власти Губчека», 24). Шутка своеобразная – особенно для священника. Показывает она и то, в каком малорадостном состоянии была Церковь ко времени революции, и то, что «красный террор» был не столь всеобъемлющ, как иногда представляется, если священник не подумал, чем может закончиться его шутка. Шутника не расстреляли, во всяком случае, незамедлительно.

Насмешка ставит своей целью разоблачить того, кто высмеивается. Юмор ставит своей целью разоблачить самого себя, обнажить прилюдно самое интимное так, чтобы не стать предметом насмешки. Насмешка есть вооружение, юмор – разоружение. Различить одно от другого иногда можно лишь в контексте. Голгофа не даёт воспринимать Иисуса как насмешника и грубияна, хотя Он, безусловно, насмехался и грубил. Только благодаря Голгофе изгнание торгующих из Храма – клоунада, а не образец для подражания и, тем более, не индульгенция для самого бесчеловечного насилия.

ПЛУТОВСТВО: ГЛУМЛЕНИЕ ПОДДАННОГО

Георгий Зингер (Зингер Г. Последние из вольтерьянцев // Ковчег. Вып. XXII. Ростов-на-Дону, 2009. С. 224) пересказывает анекдот о Плевако, который я не знал и не могу найти в сети.

Якобы рассматривалось дела лютеранского пастор Пирра на Полтавщине, который посмел окрестить в местной речке сразу сотню молодых евреев, которые не были приняты в университет из-за процентной нормы. Якобы новокрещёнов даже не подвергли переэкзаменовке. Победоносцев возбудил против пастора процесс за "безличный" подход к вере. Плевако уместил речь в одну фразу:

"Ведь Владимир Святой именно так окрестил всю Русь!"

Вряд ли обстоятельства дела воспроизведены точно, но соль анекдота может и отражать реальные события. Во всяком случае, она отражает и "страшно-далеки-они-от-народа" российского государственного православизма, и трезвый русский антиклерикализм (Плевако был глубоко религиозен - в отличие, кажется, от Победоносцева).

Фольклор сделал из Плевако трикстера, Насреддина, мастера хиазма. Самая знаменитая его речь - тоже в одну фразу. В защиту священника, признавшегося в краже церковных денег:

«Господа присяжные заседатели! Более двадцати лет мой подзащитный отпускал вам грехи ваши. Один раз отпустите вы ему, люди русские!».

На втором месте - тоже приём зеркального повтора, только тут Плевако подставил зеркало не присяжным, а прокурору. Слушалось дело старушки, которая украла чайник, и прокурор намеренно подчёркивал, что кража невелика, но собственность всё же священна. Плевако:

«Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за её больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали её, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на неё, взяли Москву. Всё вытерпела, всё преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла жестяной чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет».

Здесь также религиозная аллюзия - на 30 серебреников. Но тонкость в другом: "святости" противопоставлена война, для которой нет ничего святого, ни собственности, ни жизни, но которая, тем не менее, абсолютно законна. Ежели старушку осудить, не придётся ли осудить и генералов? А может, и маршалов?! А может...

ГЛУМЛЕНИЕ: АГРЕССИЯ БАРИНА

Глумление, насмешка и ирония - это три части огромного спектра смеха. Глумление есть безнаказанный, торжествующий смех человека, который одержал победу благодаря своей безнравственности и уверен, что бессовестность обеспечивает ему вечное преимущество над миром. Глумящийся редко признаёт себя именно глумящимся, обычно он считает себя иронизирующим. Так проявляется совесть в бессовестном.

Кто победил подлостью, всё-таки ищет оправдания в том, что другие сильнее его. Ирония же и есть смех слабого над сильным, точнее даже - смех бессильного над нападающим, нищего над грабителем. Ирония настоящая (которая часто встречается в устах Иисуса) имеет своего фальшивого двойника в виде иронии сильного, который хочет и обманную победу сохранить, и совестливым показаться.

Точно отнести текст к иронии или к глумлению невозможно, как невозможно понять, что означает слово "коса", если оно вынуто из контекста. Контекстом смеха является не текст, не высказывание, а говорящий. Один и тот же текст в устах сильного - глумление, в устах слабого - ирония. Например, налицо текст: "Демократ, а не разрешает мне говорить". Это может быть насмешка над тираном, который лицемерно провозглашает себя демократом. Это может быть глумление тирана (или человека, идентифицирующего себя с тиранией реальной или с тиранией как принципом) над демократом. Это может быть ирония демократа над тираном, который ввёл цензуру. Это может быть насмешка противника демократии (что вовсе не означает сторонника тирании) над демократией как "вседозволенностью" - проявление не силы и не слабости, а среднего состояния, то есть, невежества.

Ирония доступна и сильному, но ведь человек не исчерпывается определением, в том числе, человек может быть (может) шире своего социального положения. Поэтому сильный может иронизировать, а не глумиться - он как бы редуцирует свою силу. Ирония Иисуса, к примеру, есть ирония сильного, который не хочет проявлять свою силу, который занял позицию слабого.

Глумление, насмешка, смех, ирония соответствуют спектру сексуального поведения от изнасилования и приставаний до собственного сексуального и, увы, до отсутствия секса в самых разных вариантах, от добровольного воздержания до импотенции.

*

Насмешка иногда создаётся помимо воли смеющегося. Для этого достаточно, чтобы собеседник не рассмеялся. Шутить с человеком, который не понимает шутки или не может на неё ответить, само по себе есть издевательство, хотя, конечно, не такое оскорбительное (или вовсе не оскорбительное) как насмешка. Михаил Светлов называл такой своеобразный смех "щупать за вымя": в купе поезде он выдавал себя за невежду и расспрашивал попутчика о том, кто такой Пушкин, слетал человек в космос или нет и так далее. Это довольно опасная (для играющего) затея, потому что налицо манипуляция другим, хотя и сравнительно безобидная. Во всяком случае, когда манипуляция обнаруживается (если обнаруживается), собеседник обидится и сделает это с полным правом. Тут обнаруживается диалогическая сущность смеха. Односторонний смех всегда близок к издевательству, смех обоюдный, совместный (когда никто не выключен из смеха) человечен, даже если поводом для него служит нечто античеловечное.

*

Кох, наряду с Охлобыстиным и, в определённой степени, наряду и с Путиным, - ещё один пример «трикстерства» внутри становящегося деспотизма. Слова Коха вызвали возмущение не только среди людей, не разделявших его тезисы. Особенно прославилось о русском народе, который «страдает по собственной вине. Их никто не оккупировал, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стучали, сам себя сажали в тюрьму и сами себя расстреливали. Поэтому этот народ по заслугам пожинает то, что он пожал». В 2002 г. демократический журналист Александр Рыклин, скорее всего, разделявший это мнение Коха, предсказывал, что Кох ещё вновь будет призван Кремлём «удавливать» очередной телеканал: «Он ведь на этом рынке монополист: кроме него за такую работу никто не берётся» (Еженедельный журнал,5.3.2002. С. 3). Предсказание оказалось ложным. Кох стал рантье. Удавливание демократии оказалось вовсе не рынком и не работой, а государственным служением. Демократические слова в устах человека, выполняющего антидемократическое поручение, оказались сильнейшим раздражителем, воспринимались как глумление. Путинское глумление такой же природы, хотя оно более агрессивно. Путин пугал, Кох, скорее, подбадривал себя самого. Его стёб той же природы, что наморщивание лба и губ у человека, который вынужден убирать с пола блевотину. Палач, правда, не наводит чистоту, а зачищает, но разница поистине дьявольская. Функция трикстера, как и функция любой насмешки, - предварять агрессию. Глумление одновременно предупреждает об атаке и проверяет, насколько противник готов сопротивляться.

"ГНУСНОЕ ХИХИКАНЬЕ" : АГРЕССИЯ ДВОРНИ

Агрессивность - прежде всего, агрессия в виде лжи и ненависти, ехидства - не смеётся, а именно хихикает. "Гнусное хихиканье" - очень специфический вид юмора. Это юмор слабых, которые взяты на службу сильными, юмор маленьких мерзавцев, прячущихся за большими, юмор гитлеровский штурмовиков, большевистских фельетонистов, нынешней подкремлёвской молодёжи, которая хихикает, беря деньги за "патриотические акции", хихикает и щерится, грозя кулаком врагу. Нормальный юмор открывает глаза на сложность мира и обыгрывает эту сложность. Патологический юмор открывает сложность только для того, чтобы её убить. Убийца смеётся над трупом, чтобы убить ещё и свою совесть. Хулиган по-лошадиному ржёт, чтобы по-лошадиному преодолеть естественный барьер стыдливости. Нормальный юмор тяготеет от смеха к улыбке, юмор агрессии от смеха уходит к оскалу, он не улыбается, а "лыбится". Нормальный юмор любит юмор и в другом, даже во враге. Патологический юмор опасается юмора у другого, даже у друга. Он согласен терпеть юмор у другого, если другой непрестанно показывает, что он - раб, шут, паяц, ниже того, кого смешит. Но шутовство рождает не шутки, а шуточки.

*

Златоуст так комментирует слова Сарры о том, что рождение Исаака - смешно: "Смех напоминал о милости Божией". В оригинале, скорее, речь идёт о том, что над такими поздними родами окружающие смеются, но важнее логика Златоуста: смех может быть отсылкой к великому.

ЮМОР И РАДОСТЬ

Пытаясь найти смеху и юмору основание в Библии (что характерно для протестантов), Самра выискивают все упоминания о радости и весельи. Между тем, «радость» («joy») отнюдь не совпадает со смехом, тем более, с юмором. «Возрадуется сердце моё» не означает, что уста засмеются. «Вино веселит сердце» не означает, что выпивка гарантирует пробуждение чувства юмора. Юмор и смех тесно связаны с трагедией, а не с комедией, почему они и могут быть религиозны. Веселье и радость могут ограничиваться добром, удовольствием, почему они могут соучаствовать в агрессии и зле (радоваться может и палач). Именно это свойство веселья заставляет верующих подозрительно относиться к смеху: не есть ли это насмешка. Проблема не в том, смеялся ли Иисус, проблема в том, что над Иисусом – точно смеялись.

ЮМОР И ЛЮБОВЬ

*

"Я не вижу ничего общего у тех людей, которые мне нравятся, которыми я восхищаюсь. Но все, кого я люблю, заставляли меня смеяться". (W.H.Auden, цит. Samra, 1997, 171).

ЮМОР КАК ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ

В современном фольклоре есть ходячий сюжет: сколько нужно людей, чтобы заменить сгоревшую лампочку? Не менее продуктивным может быть другой сюжет: реакция разных людей на чужую беду. Человек упал в яму (на английском языке слово «pit» заменяет, кажется, более острое слово, близкое к русскому «вляпался в д…»). В сборнике религиозного юмора (Samra, 1997, p. 66) приведен текст на эту тему, опубликованный в бюллетене некоего австралийского прихода. Слабое место этого текста – его окончание: «Иисус, увидев этого человека, протянул ему руку и вытащил из ямы». Слишком легковесное с практической, земной точки зрения (ведь яма может быть такой глубокой, что протянуть руку невозможно), оно легковесно и с религиозной: ведь Иисус не «протянул руку» человечеству, а спустился в яму и даже зарылся в неё глубже, чем все люди.

Затем в австралийской юмореске отчётливо выделяется (хотя в оригинале разбросана) группа острот, обыгрывающих профессиональное поведение человека.

Репортёр возьмёт эксклюзивное интервью у сидящего в яме человека.

Налоговый полицейский спросит, уплачен ли налог с этой ямы.

Конечно, плохо, если профессионализм в человеке берёт верх над человеческим. Однако, такие «профессиональные» реакции не так уж плохи. Они вообще сами по себе не плохи. Русский человек мог бы многое рассказать австралийцам про то, как плох непрофессионализм, когда репортёр начинает проповедовать сидящему в яме человеку, что тот должен потерпеть ради величия России, когда налоговый полицейский не спрашивает, а просто грабит сидящего в яме, когда, в конце концов, бравые солдаты заставляют людей рыть ямы, а затем сбрасывают их туда и держат неделями – так поступали российские военные с жителями Чечни.

Вопрос о профессионализме есть в современном мире ещё и вопрос о науке.

Математик рассчитает вероятность попадания в яму и траекторию падения.

Казалось бы: какой равнодушный к бедам ближнего математик! Но сила науки в том, что математик произведёт эти расчёты и в том случае, если в яму попал он сам. Наука начиналась именно в яме, лаборатории и нобелевские премии появились потом. Слабость «религии» как организации в том, что она постоянно склонна оправдывать сидение в яме, да ещё какими-то высшими мотивами. Впрочем, к этому склонна не только организованная религия, что отразилось в фельетоне:

Фарисей: «Яма – достойное наказание для грешников».

Психоаналитик: «Ваши отношения с отцом и матерью привели к падению в эту яму».

Гуманистически ориентированный психотерапевт: «Поверьте в себя и Вы выберетесь из ямы!»

Более всего в юмореске насмешки над людьми, у которых жизненная позиция очень уж однобокая.

Рационально мыслящий человек: «Всё логично: если есть неогороженная яма, кто-то должен в неё падать».

Погружённый в себя человек скажет: «Я вижу, ты упал в яму, и очень, очень переживаю».

Эгоист: «По сравнению с ямой, в которой я сижу, это вообще не яма!»

Оптимист: «Могло быть и хуже».

Пессимист: «Будет хуже!»

Нетрудно дописать сиюминутную религиозную часть юморески:

Старообрядец: «Только двумя перстами можно цепляться за землю, пытаясь выкарабкаться из ямы».

Баптист: «В каждой яме должен быть экземпляр Библии!»

Харизмат: «Будем радоваться и благодарить Бога за то, что Он привёл нас в эту яму, будем радоваться так, чтобы подпрыгивать до небес, только осторожно, чтобы не выскочить из ямы, аллилуйя!»

Папа Римский: «Эта яма есть вершина самопожертвования личности во имя благополучия Церкви».

А вот политическая часть (извините, но МП я включаю в политическую часть – как организация МП к вере и даже к религии отношения не имеет):

Президент Америки скажет: «Эта яма – результат происков мусульманских террористов».

Российский пропагандист скажет: «Эта яма вырыта Западом, который завидует России, и так называемыми демократами, которые десять лет безнаказанно разрушали российскую государственность».

Глава МП скажет: «И в этой яме вы остаётесь на нашей канонической территории, вы теперь даже ближе к своим православным корням».

Президент России скажет: «Эта яма – новое приобретение, раздвигающее рубежи нашей страны и делающее Россию ещё более великой!».

ЮМОР И ВЕРА

В ЗАЩИТУ СМЕХА

В течение веков достовернейшим доказательством бытия Божия считалось телеологическое: мир-де настолько целесообразен и хорош, что им должен Кто-то править.Но люди не лишены наблюдательности и заметили, что болезни,войны и землетрясения все же вряд ли исходят от благого Провидения. Всемогущего Творца свергли с трона, который Он занимал в умах людей, и мы оказались без царя в голове.

И все-таки человеку хочется уверенности: как там с бытием Божиим? и что за государственный строй у нашей Вселенной?

На оба эти вопроса можно дать ответ.

Попробуем рассуждать по аналогии.

Чем отличается один политический строй от другого, диктатура от демократии? Статистические данные можно спокойно опустить: количество ботинок, бюрократии и беллетристики на душу населения, — всё это может быть совершенно одинаковым, достаточно статистикам одинаково соврать. Да и не диктатура делает ботинки, не она рождает бюрократию (скорее наоборот), как не беллетристика рождает демократию. Но совершенно определенно, что только диктатура рождает чувство юмора.

Диктатуры обычно не рассчитывают на такой эффект, боятся и глушат его, причем совершенно безуспешно. Неуспех, видимо, от непонимания сути юмора. Почему же неуничтожим анекдот? в чем его смысл?

Может быть, политические анекдоты — отдушина? Но вряд ли облегчение звучало (Боже, как приятно писать: «звучало”, а не «звучит”!) в смехе, когда советские люди слышали, что через сто лет уборка урожая на полях Алабамщины будет идти по плану. Может быть анекдот делает диктатуру не страшной? Вряд ли; анекдоты про Беломорканал, на правом берегу которого работали рассказывающие анекдоты, а на левом — слушавшие, или про Брежнева, собравшего четыре лагеря анекдотов, — такие шуточки пробуждают не только смех, но и страх. Может быть, анекдот революционен? И в третий раз: вряд ли. Видение о Ленине, который измеряет глубину Москва-реки («Пройдет ли Аврора?”) скорее заставляет задуматься: а стоит ли начинать всё по новой?

Анекдот страшен просто фактом своего существования. Тоталитарный режим боится анекдотов, потому что хочет быть тоталитарным. Он хочет быть всем — и прежде всего в области человеческого духа. Анекдот вроде бы и не спорит с этим стремлением, даже доводит его до конца. Анекдоты рисуют мир куда более завершенный, чем реальный социализм, мир, где покойников из экономии хоронят в вертикальном положении, где лошадь не может дойти до города-героя Севастополя, потому что её съедают в городе-герое Туле, мир, где даже Адам и Ева становятся русскими, потому что ходят с голыми з........ и уверены что пребыват в раю. Но слушатель не плачет: он смеется. И каковы бы не были причины смеха, следствие одно: мы созерцаем диктатуру без почтения и повинуемся ей без почтения и повинуемся ей с ухмылкой. Так ведет себя слуга, хозяин которого отлучился и которого заставил прислуживать себе самозванец. Но слуга знает, что, вернувшись, хозяин оторвет кое-кому голову...

Впрочем, политические анекдоты — часть громадного братства анекдотов вообще, вообще юмора, острот, сатиры. Почему человек над всем этим смеется? Фрейд, например, считал, что остроумие — проявление инстинкта полового ( приманивает самку ), а к тому же инстинкта агрессивного (острота на счет врага есть его символическое убийство). Но с этой точки зрения смех над собой, который явно является вершиной юмора, есть либо онанизм, либо мазохизм.

Нет, значительно справедливее наблюдение А.Н.Лука, который считал, что главное в остроумии — выход за пределы формальной логики. Но почему вдруг выход за эти пределы дает такой эффект?

Формальная логика есть нормальная логика. Мало кто её сейчас изучает, но все ею живут. Когда мы делаем то, что «само собой разумеется” (кончился хлеб — идем в магазин ) , мы руководствуемся силлогизмами Аристотеля. Деревом, атомом, паровозом управляют законы природы — нами управляет логика. Она для нас — весь мир.

Здесь мы приближаемся к разгадке. Все анекдоты создают мир страшный, куда более страшный, чем любая диктатура, мир поистине кафкианский. Вряд ли может быть что-либо ужаснее искалеченного человека, поруганной любви, растоптанной чести, — а все это любимое наполнение анекдотов. Они все словно задались целью проиллюстрировать евангельскую истину: «Мир во зле лежит”. Они дают ответ на вопрос, заданный в начале: мы живем в монархической вселенной, а князь мира сего — сатана. И, поняв это, мы смеемся.

Смеясь, мы внезапно выходим за пределы этого мрака, освобождаемся от власти князя тьмы; вот где корень радости, веселья, смеха. Пока все было серо, надо было плакать; анекдот сгустил все краски и показал все в истинном свете — черном. Теперь можно смеяться: чернота в отличии от серости, имеет предел. Мы вдруг видим тот свет, который во тьме светит — и тьма не гасит его, как гасит его серый полумрак; мы видим того Единственного Царя, Который эа дверью, который есть Свет — и мы видим, что можем стучать в эту дверь. Как этому не радоваться?

Философы — хоть по ошибке и считаются скучными людьми — с древнейших времен полагали смех одним из видов наслаждения. Мы смеемся от радости и удовольствия. По Фрейду — это удовольствие победившего самца, по Луку — удовольствие ученого, нашедшего логическую ошибку. Но не все люди самцы и не все ученые, хотя почти у всех есть чувство юмора. Мы смеемся от радости, что свет во тьме светит. Мы счастливы: «Жив Бог — жива и душа моя”. Смех — вот единственное возможное доказательство бытия Божия. Логика слишком ограничена, чтобы доказать бытие Божие; оно и доказывается ограниченностью логики.

Чувство юмора не менее религиозно, чем чувство любви — мы одинаково вырываемся из-под власти сатаны улыбаясь и целуясь. Князь мира сего был бы доволен, если бы мы всегда и во всем подчинялись норме этого мира, не подозревая возможности выйти за её пределы — в мир иной. Не знаю, очень ли жарко в аду, но что там адская скука — это несомненно. И очень печально, что христиане спрашивали Честертона и Льюиса, как они решаются писать о Христе и Церкви с юмором. Надо спрашивать тех, кто смеет писать об этом без улыбки — и приговаривать к десяти годам учебы в институте марксизма-ленинизма.

По словам Иоанна Златоуста, «смех не зло, но чрезмерность и неуместность — зло... Смех вложен в душу нашу, дабы душа отдыхала, а не для того, чтобы была расплескана”. Что ж, в меру хорошо все, но не все дает нам отдых: в мире где хлеб зарабатывается в поте лица, на смехе лежит, следовательно, отблеск рая. Смех разоблачает сатану — это уже победа над сатаной. Поэтому смех уместен всюду: всюду уместно раздавить дьявола.Святой Григорий засмеялся, совершая литургию: он увидел бесёнка, записывающего на пергамен все, о чем болтали друг с другом прихожане, которые были настолько отвлечены от службы и захвачены беседами,что кожи стало не хватать — и черт растянул её — переборщил — свиток лопнул — от неожиданности бес упал. Анекдот средневековый — что ж, и в Новом Средневековье останется, наверное, болтовня в церкви. Но если христиане вновь научаться смеяться, — значит, мы отречемся от диктатуры сатаны и всех злых дел его.

*

"Юмор есть доказательство веры" (Чарльз Шульц, цит. Samra, 1997, 167).

Кэл и Роза Самра в 1986 году основали Общество Весёлых Христиан, которое издаёт ежемесячный бюллетень, проводит семинары для приходов, организует выступления «христианских юмористов» на различных церковных мероприятиях. Кэл Самра был репортёром агентства «Ассошиэйтед Пресс», в 1985 году выпустил книгу «Весёлый Иисус: целительная сила юмора» (Harper & Row). Уровень юмора виден уже из названия бюллетеня: «The Joyful Noiseletter»: использована игра слов, вместо “новостной бюллетень» («ньюслеттер») создан неологизм «шумный бюллетень», видимо, с расчётом на ассоциации с шумом от веселья. К шуткам отнесена, к примеру, новая «заповедь блаженства»: «Блаженны те, кто строит мосты между людьми, ибо они принесут на землю мир». Это результат задания, которое один пастор дал в воскресной школе – написать подражания «блаженствам». Вот и вышло «Блаженны те, кто не поклоняется доллару, ибо небо нельзя купить» (Samra, 1997, 173). На этом фоне становится понятно, что настоящие «блаженства» остро парадоксальны и юмористичны. «Блаженны те, кто строит мосты между людьми, ибо под мостом хорошо ночевать, когда выгнали из дому». «Блаженны те, кто не поклоняется доллару, ибо они могут пожертвовать этот доллар на Церковь и потратить остальные деньги по своему усмотрению». Кэл и Роза Самра в 1986 году основали Общество Весёлых Христиан, которое издаёт ежемесячный бюллетень, проводит семинары для приходов, организует выступления «христианских юмористов» на различных церковных мероприятиях. Кэл Самра был репортёром агентства «Ассошиэйтед Пресс», в 1985 году выпустил книгу «Весёлый Иисус: целительная сила юмора» (Harper & Row). Уровень юмора виден уже из названия бюллетеня: «The Joyful Noiseletter»: использована игра слов, вместо “новостной бюллетень» («ньюслеттер») создан неологизм «шумный бюллетень», видимо, с расчётом на ассоциации с шумом от веселья. К шуткам отнесена, к примеру, новая «заповедь блаженства»: «Блаженны те, кто строит мосты между людьми, ибо они принесут на землю мир». Это результат задания, которое один пастор дал в воскресной школе – написать подражания «блаженствам». Вот и вышло «Блаженны те, кто не поклоняется доллару, ибо небо нельзя купить» (Samra, 1997, 173). На этом фоне становится понятно, что настоящие «блаженства» остро парадоксальны и юмористичны. «Блаженны те, кто строит мосты между людьми, ибо под мостом хорошо ночевать, когда выгнали из дому». «Блаженны те, кто не поклоняется доллару, ибо они могут пожертвовать этот доллар на Церковь и потратить остальные деньги по своему усмотрению».

«Юмор – прелюдия веры, смех – начало молитвы» (Рейнхольд Нибур, цит. по Самра, 1996. С. 32). А насмешка? А причём тут насмешка? Есть «чувство юмора», но нет «чувства насмешки». Насмешка очевидна всякому, юмор неочевиден. Насмешка часть видимого мира, это физиологическое явление, юмор – явление духовное. Чувство юмора есть прежде всего умение различать насмешку и смех.

В том же сборнике юмора (Самра, 1996. С. 4) короткий рассказ объясняет соотношение между верой и серьёзностью.

После мессы по храму идёт кардинал. К нему подбегает молодой священник и взволнованно шепчет: «Тут женщина говорит, что ей в часовне явился Спаситель. Что делать?» - «Сделайте вид, что Вы заняты. Очень заняты», - ответил кардинал.

Серьёзность есть занятость самим собой, рабство себе. Серьёзность есть прелюдия неверия. От серьёзности устают окружающие серьёзного человека, от веселья устаёт веселящийся.

ЮМОР И ВЕРА - ТОВАРИЩИ ПО НЕСЧАСТЬЮ. И ПО СЧАСТЬЮ!

Чувство юмора как вера. В архаических обществах - то есть, в тех, которые пока составляют большинство известных истории - оно зажато между насмешничеством, уделом социальных низов, и высокомерной серьёзностью верхов. Не улыбаться - признак власти именно там, где улыбка - последнее оружие угнетённого. В таком же положении в этих социумах находится вера. Сверху её придавливает холодное обрядоверие истеблишмента, снизу её выдавливает подгоревшая холопская набожность. Социальное освобождение, конечно, это ещё не Царство Небесное, но насколько же лучше современный мир, в котором и улыбаться, и веровать, и шутить, и молиться можно вне зависимости от социального положения.

"ЦЕРКОВНЫЙ ЮМОР" КАК ЮМОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

*

Любопытный образчик русского церковного юмора XVI в. В 1559 году на переговорах с Речью Посполитой вспомнили, как великий князь Василий III однажды приехал в церковь и велел священнику готовиться к литургии. «А поп отвечати не смел, что не готов». Видимо, священник поел с утра. Стоит великий князь, стоит и молчит священник, время идёт, наконец, тот решился и говорит: «Да добрые, государь, часы чем не обедня?» (Юзефович, 2007. С. 254).

*

Ещё один потенциально плодовитый жанр для современного фольклора – пародии на «Отче наш», наподобие той, что приведены в Samra, 1997, p. 67:

«Наш универсальный лидирующий субъект, находящийся в той части реальности, которая находится вне зоны непосредственного наблюдения, твоя идентичность заслуживает самого высокого рейтинга по селективной шкале приоритетов. Пусть сфера твоего влияния приобретает параметры реальности, пусть ориентиры, принципиальные для твоей системы ценностей, получают признание на этой планете, как и во всей галактике.

Снабди нас в данный момент времени на основе сбалансированного дневного рациона достаточным количеством калорий, витаминов и микроэлементов, и найди способ оптимально рационализировать наши негативные реакции, как и мы рационализируем негативные реакции других.

И депрограммируй наши негативные потенции, одновременно защитив нашу психику от влияния деструктивной силы. Ибо твои суть доминирующая сфера влияния, высшие возможности и максимальный рейтинг качественного анализа, как в этот хронологический момент, так и за пределами доступных современной науке параметров».

*

Раздвоенность есть основа любви, ибо сознание того, что человек не есть сумма составляющих его элементов, позволяет потерпеть. Драгоценная пауза, зазор, в котором расцветает любовь. Чаще, к сожалению, сперва любовь, потом нескончаемая пауза - к сожалению, потому что такая любовь преимущественно к "своим", к "ближним", к близким по "крови". Их чудачества терпят, разрешение разногласий с ними откладывают до Второго пришествия, - как же, свои. Раздвоенность есть основа любви, ибо сознание того, что человек не есть сумма составляющих его элементов, позволяет потерпеть. Драгоценная пауза, зазор, в котором расцветает любовь. Чаще, к сожалению, сперва любовь, потом нескончаемая пауза - к сожалению, потому что такая любовь преимущественно к "своим", к "ближним", к близким по "крови". Их чудачества терпят, разрешение разногласий с ними откладывают до Второго пришествия, - как же, свои.

Различие любящего взгляда и взгляда насмешливого, отстранённого, не задано изначально. Оно появляется - или не появляется - в ходе общения. Любовь может смеяться над другим как над самим собой, это весёлость, часть любовной игры и счастья любви.

*

Cмешное обнаруживается или творится? Это не просто вопрос о субъективном и объективном. Вполне возможно, что бывает смешное обоих родов: реальное и вымышленное или, лучше сказать, "примышленное" (разве не смешно, что в русском языке эпохи имперских завоеваний "примыслить" означало "захватить", "приобрести новую территорию?). Например, двойственность (множественность) большинства физиологических функций человека: один и тот же орган служит для весьма разных задач. Сопение, стон, кряхтение, - постоянный предмет самого низового смеха, развлекающего себя тем, что нет особого органа и особых процессов для любви.

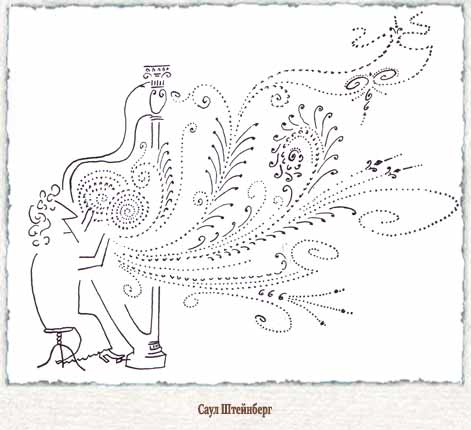

Не будет ли слишком смело предположить, что чем отдалённее сравнение, тем оно изысканнее (что не обязательно означает "смешнее")? Человек сопоставляет несопоставимое - и творит новую реальность.  Например, Стейнберг создал серию рисунков, изображающих звучание музыкальных инструментов. Это совсем другой юмор, нежели обыгрывание физиологического сходства собаки и её владельца (пудель у блондинки, бульдог у буржуя). Но это и не попытка Скрябина создать цветомузыку, это и не эксперименты Чюрлёниса по отождествлению музыки и цвета. Скрябин и Чюрлёнис потерпели неудачу именно потому, что действовали с претензией открыть реальность, были серьёзны там, где юмор - единственное средство. Промежуточное звено - педагогика, использующая метафору для лучшего запоминания материала, когда преподаватель истолковывает музыку как иллюстрацию к действию (низкий звук - идёт медведь, быстрый темп - бежит зайчик). Например, Стейнберг создал серию рисунков, изображающих звучание музыкальных инструментов. Это совсем другой юмор, нежели обыгрывание физиологического сходства собаки и её владельца (пудель у блондинки, бульдог у буржуя). Но это и не попытка Скрябина создать цветомузыку, это и не эксперименты Чюрлёниса по отождествлению музыки и цвета. Скрябин и Чюрлёнис потерпели неудачу именно потому, что действовали с претензией открыть реальность, были серьёзны там, где юмор - единственное средство. Промежуточное звено - педагогика, использующая метафору для лучшего запоминания материала, когда преподаватель истолковывает музыку как иллюстрацию к действию (низкий звук - идёт медведь, быстрый темп - бежит зайчик).

*

Пётр Вайль сравнил насмешку и смех с вежливостью и деликатностью, как это различие пояснялось в одной книге. Если в комнату войдёт заплаканная женщина, вежливый человек предложит ей сесть, а деликатный - предложит ей сесть там, где лицо женщины будет скрыто тенью. Само это высказывание Вайля, однако, является превосходным образчиком того, что насмешка и юмор вовсе не оппозиции. И тут смешное (ещё до разделение на насмешливое и юмористическое) - в двоении, зыбком двоении. Насмехается Вайль над насмешкой? Скорее, наоборот, - он издевается на вежливостью, которая так часто абсолютно безнравственна. А вот по отношению к юмору он вежлив, но не очень-то деликатен, раскрывая его асексуальную природу. Насмешка-то сексуальна, глубоко эротична, более плодовита (хотя плоды бывают разные, но это со всеми детьми так). Юмор может подвинуть стул, но не подвинет гору. Даже женщину не тронет - если она плачет. А насмешка - может развеселить и плачущего.

*

«Воображение дано человеку, чтобы он мог вообразить себя тем, кем он не является, а чувство юмора – чтобы он мог примириться с тем, кем он является» (Фрэнсис Бэкон, цит. Samra, 1997, 166). К сожалению, функцию утешения можно осуществлять двумя противоположными способами: унижая других (насмешничая) и иронизируя над собой - то есть, унижая какую-то часть себя перед самим собою. Впрочем, воображение требуется в обоих случаях - юмор и заключается в том, чтобы найти совпадения там, где их, строго говоря, нет.

Честертон сказал, что хороша та религия, которая позволяет над собой смеяться. Увы, сам Честертон, остроумно осмеивая атеизм, ислам, капитализм и многое другое, ни разу не позволил себе посмеяться над папством или хотя над одним-единственным папой. Это не доказывает порочность католичества, это напоминает, что «позволить смеяться» - самое противоречивое из всех возможных словочетаний. «Позволенный смех» вонючее даже «дозволенных речей», не говоря уж о «демократическом централизме» разных партийностей и соборностей.

*

Юмор есть прежде всего языковое явление (пантомима апеллирует не к "языку тела", а именно к языку, только устраняя слова). Именно в языке более всего проявляется раздвоенность человека, причём проявляется не сознательно и видна не каждому и не вдруг. (Для получающих рассылку: на первой странице очаровательный рисунок Стейнберга, на свой лад иллюстрирующий притчу о человеке, который висит над пропастью, которая у Толстого в "Исповеди"...).

Пример. Патриарх Алексий Ридигер, завербованный КГБ ещё в 1958 году и в силу обстоятельств совсем юнцом поставленный руководить Московской Патриархией (ему была дана должность управделами), при постриге "сменил святого": вместо Алексия Человека Божия получил в покровители Алексия Московского. В результате буквально "случился анекдот": вскоре после его пострига в разговоре двух православных жителей Таллина один говорит: "А сегодня ведь Алексия Человека Божия, именины Ридигера" и получает в ответ: "Владыка уже давно не Божий человек". Что это смешно, зафиксировал прежде всего свидетель диалога, а не участники, и это характерная особенность механизма юморообразования. При этом за этим слоем юмора просвечивает ещё один: чёрный юмор политической полиции. Женатый человек бросил жену, чтобы делать карьеру епископа под руководством Лубянки. Имя он не сменил, сменил только патрона. Случайно ли "покровителем" был выбран митрополит Московский или это - своеобразное отображение карьерных амбиций молодого тогда агента?

Раздвоенность изначально эротична, она стоит на двуполости (ещё изначальнее она религиозна, стоит на подобии человека Бога и бесподобности Бога). Двое одна плоть - исток смеха. Асексуальность Аристотеля (единственное, в чём он уступает Платону) предопределила его провал в попытке объяснить юмор. Я щас всё объясню лучше Аристотеля! Вопрос о том, над чем и при каких условиях смеёмся мы над упавшим, поставлен неверно. Нет никакого "мы" и "упавшего". Обычная объективация того, что исключительно субъективно. Человек смеётся способен смеяться над своим собственным падением, - вот исходная точка смеха. Это возможно (психологически), потому что каждый человек слегка раздвоен, отслоен, способен взглянуть на себя со стороны. Юмор есть нормальное проявление этой раздвоенности, агрессия - нежелание принять свою раздвоенность, проекция на другого своего падения.

*

Двуногий человек идёт по вертикали.

И только к Небесам его повёрнут верх.

Двуногий антипод живёт в горизонтали,

Он баловень её, но он не человек.

Это стихотворение Станислава Красовицкого достойно Хармса, как и всё христианство . Чёрный юмор напоминает о воскрешении Лазаря: живой, пахнущий тлением, лучше, чем благоухающий труп. Вопреки тому, что обоняние - самое первичное чувство.

*

Смех как насмешка есть признак не столько слабости или силы, сколько самой включённости в иерархию. Когда Сарра смеётся над обещанием Бога сделать её беременной - это смех сильного или слабого? Сильного, поскольку знание - сила, и знание о невозможности старухе забеременеть придаёт Сарре ощущение силы. Но это и смех слабого, ибо забеременеть она хотела бы, и это желание делает её уязвимой.

*

Отражение как средство риторики. Английский живописец Уистлер ругал ученика, а тот ответил: "Что вижу, то и рисую". На что последовало мощное: "Посмотрим, что будет, когда ты увидишь, что нарисовал". Кеннеди: "Не Америка создала права человека, а права человека создали Америку".

Вообще, не является ли серьёзное подвидом смешного? Обычно считают наоборот, но ведь возможна и ошибка. Не в том смысле, что мир несерьёзен, как изображают некоторые стёбщики духа, а в том смысле, что смех не так легкомысленен и не есть лишь средство коммуникации, обороны и пр., но отражает глубинную структуру мироздания. Серьёзное и смешное соотносятся как немое кино и звуковое.

*

Кстати, еще одна черта "смеха" - та, из-за которой

смех считается грехом. Когда чекист смеется над отказом честного

человека отвечать на допрос, сдавать отпечатки пальцев и пр.

-- это смех-ловушка.

*

*

Заключённый рассуждает: "Странная это вещь - закон. Меня посадили за то, что я украл буханку хлеба, а теперь мне выдают по буханке в день бесплатно".

В этом анекдоте слово "странно" является синонимом слово "смешно". Смешное - часть "непонятного". Непонятное делится на "необъяснимое" и "необъяснённое". Человек неизбежно прогнозирует, столкнулся ли он с чем-то принципиально непознаваемым или с чем-то, что поддаётся пониманию. Слабость и сила учёных в том, что они играют в принципиальную познаваемость всего. Возможно, поэтому чувство юмора у настоящих учёных ("естественников") развито хорошо, тогда как "гуманитарии" часто отличаются прискорбным отсутствием такового. Физик сознаёт игровой характер своих отношений с миром, гуманитарий неоправданно серьёзен. Он страдает от того, что многое никогда не сможет объяснить, а физик этим наслаждается. Более того: именно учёный, который по-настоящему объясняет то, что веками казалось необъяснимым, указывает на то, что "объяснение" всегда - часть необъяснённого, а потому очень часто объяснение имеет ту или иную степень вероятности, а вовсе не абсолютно. Так наука со своей стороны разрушает ту окостенелось человека, которую юмор разрушает с другой стороны.

Смешное возникает там, где необъяснимое маскируется под необъяснённое. На первый взгляд, легко объяснить, почему государство тратит на заключённого больше денег, чем этот заключённый украл: чтобы предотвратить ещё больший потенциальный ущерб. Наказание запугивает потенциальных воров, не даёт заключённому совершить ещё худшее преступление. Всё это смешные отговорки, прикрывающие самоедскую агрессивность общества. Наука - психология, социология - призывает шагнуть и идти по воде: не сажать, как можно больше не сажать, идти на риск, но не сажать кого только возможно. Наука обещает, что в конечном счёте это, а не отрубание рук и ног, приведёт к снижению преступности. Обещание кажется таким же безумным как обещание высадить человека на Луне. Однако же, на Луне человека высадили именно учёные, копавшиеся с какими-то лягушками, порошками, стёклышками, а не всепонимающие богословы. Комическое в социальной структуре (этот анекдот не создаёт комическое, а лишь обнажает его) образуется именно там, где человек ведёт себя бесчеловечно, причём достаточно умеренно, чтобы это можно было почувствовать и чтобы об этом можно было сказать вслух.

Ошибка, которая не способна стать предметом межчеловеческого общения, не смешна, ибо смех - функция общения с другим (хотя другой часто присутствует лишь в воображении). Заключённый ведь не себе под нос борчит, он всему миру сообщает о своём открытии, и всякий анекдот должен быть рассказан. Серьёзное же может существовать в одиночестве, хотя и серьёзному не на пользу отождествление со скучным ("скучное" - антоним комического, смешного, как отсутствие общения противоположно общению).

*

Розанов писал с юмором, и юмором необычайным - мягким, женственным, "британским". Юмор сочетался в нём со страстностью, сердитостью, злостью. Тем любопытнее, что Розанов не грешил насмешничеством. Он либо сердился, либо улыбался. Хохота он не любил и обличал "талант острословия, насмешки, а больше всего просто злобного ругательства" (Между Азефом и "Вехами", 1909). Он, правда, считал, что насмешка - часть смеха, но обличал-то он не смех, а хохот, "победный хохот, который всё опрокинул". Если его претензии к "смеху" ограничить хохотом, то всё верно: "не развивающая, а притупляющая сила ... не зовёт к размышлению. ... заставляет с собою соглашаться". Хохот, а не смех - "деспот", около которого "всегда собираются рабы, безличности, поддакивающие". Хохот и юмор - порабощающая и освобождающая ипостаси смеха. Хохот объединяет, порабощая, юмор объединяет, раскрепощая. Хохот - очень жёсткая система. Хохочущий иногда "развязан", но он развязан лишь от свободы, он тут же "связывается" - только вязь самодисциплины у насмехающегося заменяется узами коллективизма.

*

Даже люди без чувства юмора способны к сарказму. Правда, они не способны к сарказму по отношению к себе. Смех не функция человека, а его орган. Как и многие другие органы, смех выполняет различные (иногда до противоположности) функции. Ртом и целуются, и едят. Спрашивать, смеялся ли Христос, - всё равно, что спрашивать, разговаривал ли Он. Ещё как смеялся! Интересно другое: как Он сдерживал чувство юмора на публике, включая учеников? Тот, кто обманывает людей, нет-нет да рассмеётся. Кто говорит правду, не может себе этого позволить - среди окружающих обязательно найдётся кто-то без чувства юмора, то есть - с однонаправленным чувством юмора. Такой человек решит, что смеются над ним, потому что сам он способен только "смеяться над кем-то", а не "смеяться над собой" или "смеяться от чего-то". *

ЮМОР КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗДВОЕННОСТИ МИРА

Половина наших проблем из-за того, что нас не понимают. Вторая половина - из-за того, что нас отлично понимают. (Анекдот)

*

Юродивый смеется, потому что верит Истине, стебник -- потому что

не верит людям.

*

Чувство юмора проверяется в самоиронии. Ну вот нельзя шутить над демократами, да еще такими ослабленными, но ведь "объединённые демократы" так красиво сокращаются в "объедки"...

*

"Хорошая шутка ... заставляет слушателей пересказать себя другим слушателям" (Дойч). Это делает юмор аналогом жизни, суть которой - в способности к размножению. Людей без чувства юмора можно было бы сравнить со скопцами (а чувство юмора всегда отождествлялось с высокой сексуальной потенцией, хотя это, вероятно, лишь аналогия, а не медицинский факт). Правда, отсутствие чувства юмора тоже стремится себя воспроизвести, блокировав юмор в окружающих, запретив смеяться. Но, конечно, это не делает угрюмость - жизнью, как стремление убить и убийство - не проявление силы жизни, а проявление бессилия смерти.

*

"Если "будьте, как дети", то нельзя без смеха. Но, конечно, смех, как и всё, - пал и может быть демоническим. По отношению к идолам, однако, смех спасителен и нужен больше, чем что-либо другое", - писал Шмеман (Дневники. С. 55). С одним уточнением: смеяться можно лишь над собственными идолами, не над чужими. Это ведь не юмор, а насмешка, агрессивная разновидность смеха, и она так же возбранена по отношению к другому, как и насилие. Себя же можно хлопать по щекам сколько угодно, лишь бы очнуться.

*

"В Риме есть трагизм и есть веселье. В Париже есть печаль и есть радость" (Шмеман. Дневники. С. 52). Шмеман вырос в Париже, для него этот город остался на всю жизнь земным раем, и, вне зависимости от верности его оценки Парижа и Рима, он изящно сформулировал различие Неба от Земли. На небесах есть печаль (о грешниках) и радость (о покаявшихся), но нет трагизма - печали с безвыходностью, нет радости - веселья с шумом, с агрессией.

*

Федор Студит в 48 беседе критикует смех - и тут же критикует любые разговоры о делах (Cтудит Феодор. Наставления

// Добротолюбие. 2-е изд.: М., 1901. Т. 4. С. 110-111). Понятно, что запрет не абсолютен: если бы монахи вообще

не говорили о поле, огороде, быках, то монастырское хозяйство развалилось бы. Студит имеет в виду строго "вечерние

сходки", посиделки в конце дня. Когда он хвалит умершего монаха-садовника Пахомия, то подчёркивает разом,

что тот никогда не смеялся ("не заходил далее улыбки") и постоянно работал в саду, не позволяя себе

ничего съесть из выращиваемых плодов, даже не ел того, что выдавалось монахам специально для еды вне столовой

- чтобы не дать другим повод заподозрить его в том, что он "имеет то, что сторожит" (там же, с. 124).

Смех, таким образом, оказывается параллелен удовольствию от вкушения плодов своих рук - нормальное удовольствие

в раю, не вполне нормальное - на земле.

В смехе Студита раздражает то же, что в деловитости - иррациональность ("бессловесность"). Зачем

говорить об огороде там, где никто ничего дельного не посоветует? Здесь, между прочим, Студит исповедует тот

же принцип, что и англичане: за едой не говорить о религии и политике. Это - днём, на работе (если работаешь

в парламенте или в церкви). Религия соответствует смеху, политика - огороду, ибо религия подымает над землей,

а политика опускает в неё.

Студит создаёт жесткие оппозиции: плач - слёзы, благоговение - нечестие, чистота - грязь, пост - невоздержанность

( Cтудит Феодор. Беседа 94 // Добротолюбие. 2-е изд.: М., 1901. Т. 4. С. 199). Однако, сама жёсткость оппозиций

показывает их прикладное, а не онтологическое значение. Это приёмы аскезы, а не описание мира. Смех - не секс,

как вино - не секс, но Студита интересует лишь этот аспект смеха и вина: не смейтесь, не пейте, не садитесь

близко друг к другу (Cтудит Феодор. Беседа 135 // Добротолюбие. 2-е изд.: М., 1901. Т. 4. С. 268). Студита можно

понять: он учит половому воздержанию. Но как понять людей, борющихся не с похотью, а со смехом? Серьёзная похоть

- особенно, похоть власти - куда опаснее и омерзительнее сального смеха.

"Повествуют нам о суде и слезах, а мы, выходя, начинаем смеяться и хохотать" (Cтудит Феодор.

Беседа 177 // Добротолюбие. 2-е изд.: М., 1901. Т. 4. С. 343). Смех противопоставлен суду, действию судьи, хохот

- слезам подсудимого. Хохот - средство оборонительное, смех - признак силы, невозмутимой и ровной. Тут же Студит

противопоставляет бодрствование и сон - суд пробуждает, хохот есть возвращение в сон - во всяком случае, в состояние

бессознательное. Сон - к смерти, в сон погружает молчание ("Говорить нам должно, и никак не молчать долго"

- Cтудит Феодор. Беседа 236 // Добротолюбие. 2-е изд.: М., 1901. Т. 4. С. 440). Смех, который пробуждает, есть

разновидность слова, чем и отличается от хохота. Анекдот есть слово, хохот, издёвка есть отрицание слова.

ОТКАЗ ОТ ЗАГАДКИ

Загадка лежит в основе большинства анекдотов - особенно это заметно, когда симулируется отказ от загадки.

"Два студента военной кафедры курят в туалете. Один спрашивает:

- Знаешь. чем наш майор от осла отличается?"

Вдруг в дверь заглядывает майор и ехидно спрашивает?

- Ну и чем же?

- Ничем, товарищ майор!

- То-то же!"

Здесь несомненно сопротивление насилию и симуляция. Сопротивление насилию - цель смеха, симуляция - средство.

Весь юмор "Солдата Швейка" построен на симуляции.

*

- Официант, подайте мне цыплёнка, и чем моложе, тем лучше.

- В таком случае, сэр, не прикажете ли подать яйца?

*

Играют миллиардеры в игру: "Кто хочет стать миллионером?"

*

Отзыв о вожде крупного государства: "Карлик на ходулях". Тут эффект раздвоения достигается за счёт

уверенности, что тот, кому адресована шутка, отлично знает, что вождь не слишком высок ростом. Реальность (или

знание о реальности) выступает в роли эталона, который отражается в зеркале слова. Если вождь действительно

невысок ростом, юмористическое исчезает.

*

Юмор абсурда появляется, как на землю падает свет с неба, и обнажается абсурдность привычной плоскости.

*

"Когда меня спрашивают, пострадал ли я от советской власти, я отвечаю: "Нет. Это она от меня пострадала".

(Ерохин, 1997, 337). "Страдаете ли вы алкоголизмом"? - "Нет, я им наслаждаюсь".

*

Коган Э. Смех победителей // Вопросы литературы. Сент. - окт. 1998 г. С. 55-92. О смехе в творчестве Бабеля.

Весёлость - отличие от экстаза и лихости, несовместимость с ними. Занятия конкурирующие. Конкурирует юмор и

с фанатизмом.

Веселье "танцует". Противоположны смех холодный и горячий, безрадостный и радостный, нервный и спокойный.

Рассказ о том, как мальчик был свидетелем группового изнасилования, заканчивается тем, что мальчик становится

на руки и акробатически ходит: смех разрешает напряжение, мальчик символически совершает половой акт, переворачивая,

"вставая". "Инфантильное воспроизведение полового акта".

Смех современный - направлен на личность, выталкивает ее из общежития, карнавальный - объединяет. Весёлость

объединяет, сатира разъединяет. Терапия и хирургия.

Веселость хасидов и красноармейцев (переходящую в имитацию веселости у советской номенклатуры - веселость

фальшивую) - иногда трагическая, но веселость энергии. Ницшеанское. Тяжелый и легкий смех. Антимещанская веселость

- безумие храбрых. Против апатии, бесплодия, скуки - опять эротизм выходит. Веселость палача у Буденного - напоказ.

Юмор же может и часто должен скрывать улыбку.

Бахтин считал, что модерн знает лишь гротескный смех романтизма, но в Бабеле есть и смех карнавальный.

*

Одна из оппозиций смешного: смешное - серьёзное. Но тут возможны разные оттенки: настоящее - ненастоящее, сердитое

- доброе. Серьёзность может быть свойством не души, а тела, по Стерну - "притворство тела, прикрывающее

недостатки души". Но тогда, как говорил Маркс, "к смешному я отношусь серьёзно, когда представляю